民族人口

族彝族鄉黨政機關駐鐵石街上,距縣城29公里,轄村委會10個、街道居委會1個。2005年末共有居民戶5663戶、20286人。除漢族外,境內還居住有苗、彝、布依、白、仡佬、回等少數民族。總人口中少數民族占58.6%,少數民族人口中,苗族占47%,彝族占36%。

自然環境

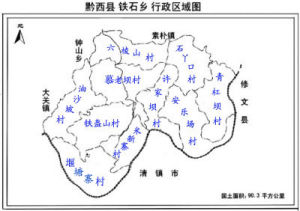

鐵石苗族彝族鄉行政區域圖

鐵石苗族彝族鄉行政區域圖人文歷史

鐵石苗族彝族鄉歷史悠久,傳說境內有巨石,其質如鐵,當地百姓就用“鐵石”稱呼至今。索橋一帶自古就是古鹽道必經之路,至今石階路尚存;鐵盔山一帶,據說苗族首領張秀眉起義的一支在此駐紮,至今碉堡遺址還在,營盤之名沿用至今;彝族文化悠久神秘,淹塘的彝文碑刻至今無人能識,索橋李家更是黔西彝族文化的一個重要組成部份,據說乾隆皇帝題寫了“冠國之光”四個字賜給李家,可惜文革中被破壞了,但他們發明的茅草溜索橋留了下來,成了沿河兩岸民眾來往的交通工具。建文四年(1402),失位的建文帝逃匿水西,其追隨者落戶堰塘寨等地,變服易俗易姓融於當地人,自稱“南京人”,為鐵石又添一份神秘色彩。1936年2月,紅二、六軍團在鐵石境內開展革命活動。1952年,武工隊隊長山東人陳杰將鮮血灑在這片熱土上,現葬於黔西烈士陵園。純樸的民風哺育了眾多的優秀鐵石兒女,在長征中為王震將軍帶路的李義竹(後改名為李洪昌),兩山戰鬥英雄張光福,全縣勞動模範趙啟友等為今天的鐵石人樹立了一個又一個典範。

經濟狀況

鐘山布依族彝族鄉辦公樓

鐘山布依族彝族鄉辦公樓社會事業

該鄉在縣委、政府的領導下,通過歷屆鄉黨委政府和民眾的共同努力,使鐵石發生了翻天覆地變化,特別是近年來,全鄉各族幹部民眾在全國人大代表、鄉黨委書記陳萍和鄉長楊曦的帶領下,結合鄉情,理清思路謀發展,落實措施促進步,突出扶貧攻堅、農民增收兩個重點,樹立競爭、進取、市場和服務意識,著力提高行政水平,提高幹部素質,提高全鄉各族民眾素質,提高農業科技含量,提高農產品競爭力,確保農民增收農村穩定,使社會主義新農村建設穩步向前推進。

通過多方努力,一、二、三產業的產值已呈鼎立之勢。以市場為引導建立的黃花、油菜和畜牧養殖基地為地方經濟發展發揮了重要作用。幾年來共爭取各類資金投入700餘萬元,實現村村通電、通自來水、通路、通迅,極大地改善了民眾的生產生活條件,改變了鐵石過去水、電、路不通的歷史。隨著經濟的平穩發展,社會事業不斷進步,科技興農、畜牧業的發展、整髒治亂、退耕還林、計畫生育、教育工作等在全縣走在前列。鄉黨委被評為全省先進基層黨組織,鄉人民政府被中宣部、國家人口計生委等10部委授予全國婚育新風進萬家活動先進集體。

旅遊資源

鐵石苗族彝族鄉境內為典型喀斯特地貌,有煤、重晶石、鐵礦等礦產資源。鄉境內旅遊資源豐富、開發潛力巨大。北部有高聳入雲的鐵盔山形如倒扣的鈴鐺,九座形似獅子的山峰將其環繞,令人嘆為觀止,曾有詩讚曰“悠悠千載萬山叢,一劍插天聳碧空。遙看九獅山下繞,風雲開處露崢嶸”。南部的鴨池河水緩緩從六個村邊上流過,沿江沿河地帶山川秀美、氣候宜人、民風淳樸,素有世外桃園的美譽。東部有鐵盔山脈孕育的以那溝河,河水自獅子口噴瀉而出,在花江大岩形成遠近聞名的以那溝瀑布,然後流經神秘莫測的“三穿洞”和“天干不見底、下雨不渾濁”的大小銀洞,最後注入索風營庫區。中部的紅岩孕育了山下一片原始森林--鄔家大箐,各種怪石林立,上千年的黃秧樹頑強地生長在巨大岩石上,有較高的研究價值和旅遊觀光價值。