金銅佛像簡介

金銅佛像是用銅或者青銅鑄造、表面鎏金的佛像,漢傳和藏傳是其兩大支柱,目前在市場上常能見到的是明清時期的作品,以藏傳佛像居多。收藏金銅佛像必須從造型、時代和工藝三方面來進行鑑別。

漢傳和藏傳

漢傳主要接受的是印度顯教流行期的犍陀羅、馬土臘等幾種造像風格和手法,造型相對簡單,形象敦厚溫和,大多是一頭二臂,以寂靜像居多;藏傳主要接受的是印度密教期的東印度、尼泊爾、斯瓦特、克什米爾等幾個藝術流派的影響,造型以憤怒像居多,多為多面多臂或異類身,有坐、立、舞等各種姿態。

明清金銅佛像

明清金銅佛像是佛教造像之一。由於明代佛學興盛,廣建寺院,以朝廷布施及民間供奉的需要,使得金銅佛像迅速發展,並形成了永樂、宣德年間最高造像水平的“永宣金銅佛像”。此時的造像面相豐滿、造型優美、金水充足、藝術水平極高。清代造像繼承明代風氣,是漢藏金銅佛像的也達到了一個高峰。這些佛像不僅是佛教徒膜拜崇奉的對象,也是珍貴的民族藝術遺產,受到中外收藏界的深愛。現介紹幾尊明清金銅佛像如下。

1.明銅鎏金觀音像

觀音菩薩又稱觀世音菩薩、觀自在菩薩,是佛教中最受歡迎的尊神。據說,他生於阿彌陀佛觀想中的一道白光,以佛教神格里的核心思想───廣大的慈悲胸懷救濟眾生。觀音的變化身很多,有十一面觀音、千里眼觀音、千手觀音等108尊觀音的變化。此尊觀音造像為漢傳觀音造像,頭戴五葉冠,冠中飾其化身,面、胸、手、足處鎏金,胸前飾瓔珞,左手持淨杯,右手持柳葉施乾露狀,坐五層仰蓮座,座下飾萱草基座。本座銅鎏金觀音造像端莊慈祥,氣勢恢弘,具有較高的藝術鑑賞價值。

2.清寶生佛像

寶生佛或名寶勝佛,五方佛中居南方,是五方佛中寶族諸神的主尊,代表平等性智,著佛裝或菩薩裝,其坐騎為兩匹馬。此尊寶生佛面部泥金,墨線紋眼,身披袒右肩式袈裟,袈裟表面有陰線刻劃的八寶紋飾,右手施與願印,左手施禪定印,全跏趺坐,座為上下仰覆式蓮花座,背飾菩提樹背光,背光左右各飾尊者,頂上為金剛翅鳥。

3.清銅鎏金無量壽佛像

無量壽佛中還有一品名無量光佛,無量壽佛與無量光佛,在漢文譯名中均稱為阿彌陀佛。無量光佛的起源可以追溯到大乘佛教時期,是一種古老的具有太陽神神格的尊神,其出生地可能是在西北印度或中亞地區。無量光佛和無量壽佛起源不同,但隨著佛教的發展,二者的概念重合,印度後期經典中二者已經混同,在印度、中國等均被看作是同體異名,但在藏傳佛教中則是不同的兩尊佛。在五方佛系統中,無量光佛側身其間,無量壽佛是其化身,代表壽命的延長,因而廣受信仰,困其世俗的功利性較無量光佛大得多,所以其名號廣為人知。一般說來,兩者的造像主要區別在於:第一是手印,無量光佛手印二母指上下交錯,而無量壽佛則為禪定印,二母指相觸。其二無量光佛的伴神為金剛手菩薩、蓮花手菩薩;無量壽佛的伴神為尊勝佛母和白度母。無量光佛只有紅色身,而無量壽佛由於廣受信仰,除紅色外,還有白色和黃色身等。藏傳佛教中的無量壽佛就是阿彌陀佛,為五方佛之一,居西方,常與白度母、尊勝佛母合供一堂,稱為三長壽佛。佛像由佛身、背光、底座三部分分鑄、插合而成。無量壽佛頭戴寶冠,胸飾纓絡,臂飾寶釧,著袒右肩衣,衣下垂至底座正面中央,雙手托瓶(寶瓶已失),結跏趺坐。背光呈葫蘆狀,外飾火焰紋,頭光及身光部分透空。底座外侈,四角飾束蓮紋,座底正面鏨刻“大清乾隆庚寅年敬造”紀年款。乾隆朝曾分別於辛己(1761年)、庚寅(1770年)、庚子(1780年)和庚戌(1790年)即乾隆五十、六十、七十和八十壽辰四次分鑄紀年刻款宮廷禮佛器,故此尊佛像為乾隆六十大壽時宮廷造辦處特鑄供佛。

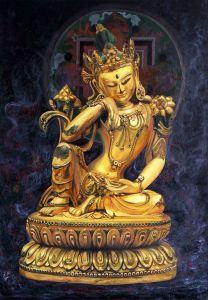

4.清銅鎏金度母像

“度母”藏語稱“卓瑪”,漢譯“救度佛母”、“多羅菩薩”。因其產生於觀世音菩薩之眼,又是觀世音菩薩化身的救苦求難的本尊,救濟諸難,並將諸難送至彼岸,故而得救度之名。藏傳佛教所有教派對於度母都極為崇信。在民間,綠度母、白度母分別被認為是西藏和蒙古的女守護神。度母為女性菩薩,其相容、身容與一般佛母並無明顯區別。頭戴寶冠,耳飾大環,溜肩蜂腰,高乳豐臀,袒胸露腹,下身著長裙,雙手結法印,坐於仰覆蓮台座上。整件器物小巧精緻,造型完美,用料講究,裝飾繁縟,充分體現了清中期手工業的高度發展水平。