史料價值

歷代典籍大多是經過作者加工取捨過的,特別是官方文獻,必須要為尊者、長者諱,等等,於是乎曲筆、誤筆層出不窮,這給學術研究帶

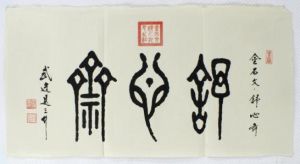

金石文字辨異

金石文字辨異相對而言,金石文字雖然存在同樣的弊端,尤其是碑刻,很多都是依據他人寫就的文本鐫刻上石的,有些則是後代翻錄、翻刻的,但大多數是當時或時隔不久雕刻的。因此,金石文字通常要比文獻資料更為原始。尤其重要的是,刻錄者通常不會故意改動底本,當然不能排除誤刻的現象。而且,金石文字是很難修改的,除非完全磨去原刻,再徹底重新雕刻,否則就會被原樣保留下來。而金屬器物上的文字則更難以去除,要么熔化後重新鑄造,或者隨著歲月的流逝而被腐蝕,人為磨損是有相當難度的,尤其是在古代。正因為如此,雖然流傳至今的金石文字數量遠遠不及文獻多,但其史料價值卻是難以估量的。

歷史上流傳至今的文獻毫無疑問遺漏或淹沒了許多歷史的記錄。古代文獻最大的不足之處在於對廣大民眾生活的關注過少,即便有一些零散的記錄,也都是特殊情況下才出現的。總體說來,傳世文獻中格外欠缺有關社會、宗教、婦女、文化、風俗等方面的史料,尤其是歷朝歷代的普通人、平常事,很少見諸史籍。舉例而言,在歷代文獻資料中,有大量人物傳記流傳至今,尤其是官修史書,無論是紀傳體,還是編年體,都是如此。其中,紀傳體當中專門設有“列傳”,但這些人物都是經過精心挑選出來的。而在大量私人著作中,特別是歷代文集中,保存有很多神道碑、墓志銘、行狀,等等,這些無疑都是研究歷史不可或缺的重要資料。問題在於,歷史上的芸芸眾生卻很難在文獻中留下蹤影。眾所周知,從某種程度上說,中國歷史就是一部帝王將相史,幾乎很少見到普通人的生活軌跡。

相反,碑刻中卻記錄了不少難見於史乘的人物。這些人或許沒有顯赫的聲名,但他們創造了屬於自己的歷史,而正是這些個體的人生構成了豐富多彩的歷史內涵。法師義從就是一個極為普通的僧人①,其生平事跡根本不可能納入高僧傳等佛教史籍的行列,更不具備寫進以帝王將相為主體的正史的資格。在其去世之後,為了得到神靈庇佑而由他人為其建立了一座經幢,其一生經歷才有了簡略的再現。顯而易見,義從並無什麼值得誇耀的榮譽,也無輝煌歷程可言,但作為一個平凡的僧人,他勤奮刻苦地研讀佛經,孜孜不倦地講解經文內容,其平淡的一生或許就是當時社會眾多僧人的縮影。正是有了如義從這樣的人的活動,古代社會方才生機勃勃。因此,金石文字有意無意間所展示出的諸多不見於史書的珍貴資料,有補史乘之缺的重要價值。可以肯定,很多金石文字都是史籍所不曾刊載的,內容涉及歷代的典章制度、朝廷政令、文人墨客的詩詞文章,等等,這些都可以在金石中有所發現,其中有很大一部分是唯一流傳下來的罕見史料。毫無疑問,這些資料是其他類型史料根本無法替代的,完全可以彌補現存文獻之不足。

需要注意的是,不少金石文字亦保留在現存的文獻之中,但這種現象並不能說明金石文字便失去了其史料價值。史學工作者完全可以用金石與典籍相互印證,進而恢復二者的本來面目,為歷史研究提供更加準確的史料。眾所周知,歷代典籍絕大多數是後代刊印的,就中國古代而言,宋版、元版書籍質量優良,但數量極少,而流傳下來的宋代之前的雕版印刷品更是屈指可數。然而,元代以前的金石史料卻是非常豐富的,其數量遠遠超出書籍之類的文獻,這些文字除了少量是後代翻刻的而外,絕大多數都是歷朝歷代雕刻而成的。顯而易見,就保存時間而言,金屬、碑石通常要比書籍長得多,因而也更原汁原昧地保留了當時歷史的真實狀態。

一般說來,古代典籍並非當事人自己主持刻印的,而往往是稍晚一些甚至是其後代編輯修訂的,因而不太可能完全準確。相反,金石文字通常是組織刊刻之人出於不同目的,或炫耀聲名,或擴大影響,或出於某種信仰,等等。在作者寫作後不久便刻寫上金石的,因而較書籍更具原始性。值得注意的是,即便是同樣的文本,金石史料總體上也會比書籍提供更為豐富翔實的信息,如很多碑刻題碑者、刻碑者、刻工及其相關人員的一些情況,即珍貴而難得的史料。

總之,歷代金石文字是流傳至今最為重要的歷史資料之一,其中許多是保存至今的文獻中所全然不載的,這些彌足珍貴的資料,不僅是其他類型史料所無法替代的,而且也完全可以彌補現存文獻的缺陷。同時,金石史料可與史籍互證,使二者都有可能恢復其本來面目,這既能糾正現存文獻的某些錯謬,也可用文獻校對金石文字,為歷史研究提供更為可靠、準確的史料,進而加深對歷史的認識和理解。

_________________________

①有關義從的事跡,《八瓊室金石補正》卷82《法師義從尊勝幢記》中有所記載,文曰:“法師諱義從,本鄭州管城人也。幼歲出家,年十二於本郡龍興寺石佛院禮范大德為師,至年十六,剃髮為沙彌,十七受具,自後辭師雲遊諸處。習諸經論,不捨晝夜。至年二十三,為眾講《百法論》近二十餘遍,自後講《彌勒上生經》三十餘遍,志求兜率,願覩慈尊,本所願也。於天聖年中,蒙請於寶積應蓮宮講《百法》、《上生》十五餘遍。俗壽六十三,僧臘四十六,於明道二年正月二十九無疾而終於寶應之房。學法門人近二十餘人,不能具錄其名矣。當年五月中建此幢記,講經律論、傳大小乘戒同行願賜紫沙門德政書。”

解讀方法

金石文字並不是完美無缺的,與其他文獻資料一樣,也存在諸多問題和缺陷。其原因大致有三:

榮寶齋前身----松竹齋金石文字

榮寶齋前身----松竹齋金石文字●二是由於金石歷經歲月侵蝕,腐蝕、風化現象極為嚴重,加之人為毀損,無論是金石原件,還是拓片,多會出現漫漶不清的文字。通常而言,年代越是久遠,損毀的程度就越嚴重。就古代金石文字整體來看,宋代以前漫漶不清的金石總體上要多於以後各代的,因而也更難以辨認和解讀;

●三是拓碑者或抄錄者個人的失誤。現在能夠看到的有些碑文錯錄或缺字很多,這大概與錄碑之人有很大關係。在這種情況下,金石史料自然會出現脫落、模糊和無法辨認的現象,這不僅破壞了金石本身的史料價值,而且為解讀這些文字帶來了莫大的困難。

由是之故,使用者在運用金石史料時必須要對金石本身進行儘可能準確的辨別,尤其是那些沒有註明時間的金石,判定其具體年代顯得格外重要。通常而言,刻寫於金石上的文字長短不一,有的甚至僅有一二字,有的則多達數千字,甚至更多。其中,多數金石從其內容和題款便可作出準確判斷。對於那些無法確定的金石,特別是字數少而不能判定其年代,抑或那些難以辨認的文字,在將其作為史料套用時必須要非常謹慎。

在對金石本身作出適當判斷之後,還要對金石文字進行儘可能詳細的解讀。由於年代久遠,很多金石上的文字變得模糊起來,有些是缺損筆畫,有些甚至根本無從辨認。在這種情況下,考訂清楚每一個字,實際上就是挖掘金石文字的史料價值。有時就如猜謎一樣,要根據前後文或其他內容增補缺字、辨別模糊不清的文字,等等,否則很難發揮金石文字的史料作用。

研讀金石文字必須具備極強的專業知識,否則是不可能發掘金石史料內在的巨大價值的。應該說,古代流傳下來的金石涉及到各個時代非常特殊的歷史,其中包括社會、宗教、風俗、婦女、民間信仰等諸多領域的史實。如果讀者缺乏對當時歷史的深刻認識,那么,理解金石史料就很容易出現偏差或錯誤。正因為如此,金石史料的研究必須要與時代的大背景、金石文字所反映的小環境有機結合起來,方能全面而透徹地把握其所包含的豐富內涵。民國時期,繆荃孫等人修撰《江蘇通志稿》(1927年影印),在其《藝文志》的金石部分收錄了《宋故贈檢校少保王公神道碑》一文,清人汪士鐸等所撰(同治)《江寧府志》卷九亦刊載了這一碑文,題日《宋少保威定王公神道碑》,不過是篇名不同而已。其中,記載南宋初年著名將領王德有六個女兒,“女六人,長適武翼大夫兼閤門宣□舍人、帶御□□、添差浙東路兵馬鈐轄張彥攸”。文中脫落或模糊不清的有三字,無論是繆荃孫,還是汪士鐸,幾乎所有抄錄者都沒有仔細推敲,也可能是缺乏宋代歷史常識。實際上,前一字無疑是“贊”,後二字應該是“器械”,都是宋朝的兩個官名。由此可見,金石史料的解讀必須要具備相當的專業素養,不然是無法達到預期效果的。

現狀認識

流傳至今的金石史料有很多是“孤本孤證”,也就是沒有任何文獻資料加以印證。這類史料運用起來有著很大的難度,由於這些金石異常零散,無法進行分類整理,更不太可能納入專題研究的範圍,因而在很多人看來,它們似乎並無多少價值可言。其實,這是一種錯誤的認識。

◆首先,金石文字所承載的歷史內涵異常豐富,絕不能因為是“孤本”而忽視其本身的意義。無論是古代史,還是近現代史,任何流傳至今的金石都是其時代風貌的反映,更是當時歷史的真實再現。因此,即便沒有其他文獻佐證,金石文字依然有其特殊的含義。清人劉喜海所編的《金石苑》收錄了趙尚的一段題刻,“尚之任焚道,因省先人墳,邀族兄濟之、損之、晉陽公儀會此兩宿。治平二年重陽前一日趙尚題”。這一題記在綿州富樂山。顯而易見,雖然僅有寥寥數十字,且只是記述了趙尚一生兩天的經歷,但其中包含了一些非常重要的內容,從表面上看,至少說明了趙尚任職之處、歸省原因及經過、接觸之人,等等。更重要的是,“晉陽公儀”的籍貫應該是太原,趙尚邀請他在富樂山共度兩日,這種事實背後的原因不得而知。依筆者推測,此人極有可能是在綿州當地任職,趙尚利用其地位,將兩位族兄引見給他,大概是有著某些潛在意義的。然而,遺憾的是,在宋代的典籍中並未發現趙尚任何相關記錄,雖然是唯一的史料,但卻是宋朝官員衣錦還鄉的真實寫照。由此可見,“孤本”金石無疑具有其獨特的史料意義,無非是如何加以科學的研究而已。

◆其次,從史料的角度來看,研究者應該更關注金石的其他意蘊,亦即擺脫金石本身的束縛,從多方面、多角度去認識金石史料潛在的內涵。迄今為止,歷代流傳下來的某些金石文字,如果僅僅從單一的層面去考察,恐怕只能看到其外在的價值,這僅僅是理解了這些史料本身,也應該是相對容易的“求證”工夫。然而,這種情形很難對歷史研究有所助益,因為史學研究的重點除了讀懂金石本身而外,更需要全面的分析、歸納,也就是通過研究者的思維去審視看似“孤證”的金石史料。惟其如此,方能探詢出隱藏在金石文字背後諸多鮮為人知的豐富內涵。這種對金石史料由表及里的認知過程,將挖掘金石表面和內在價值有機結合起來,無疑是研讀金石文字的最佳境界。例如,蔡京在宋朝歷史上被稱為奸臣,但作為一代書法名家,其藝術造詣卻是有口皆碑的。民國時期,劉靖宇在撰修《東平縣誌》時尚能見到蔡京所題寫的“州學”兩個大字,“筆力雄厚”[1](卷14),而流傳至今的蔡京真跡非常罕見。因此,至少作為藝術史史料,其價值是不言而喻的。再如,《金石苑》收錄了宋代西山觀的題名六種,其中有這樣一段文字,“開封府界第四將副太原霍中謹子莊、方渠張誡遵約奉命統全軍赴瀘南,權駐左綿,乘暇遊仙雲觀,從行部將、崇班折繼承已下三十員。時元豐辛酉季夏初一日命工刊石”。這一史料中提到的霍中謹、折繼承等人物在宋代史籍中幾乎沒有留下任何記載,唯有張誡在《續資治通鑑長編》中有簡單敘述①。這一碑刻為我們透露了相當豐富的信息,一是該將部將人數,二是開封府第四將的行軍路線,三是宋軍行軍過程中的閒暇生活,等等。與大史學家李燾的記載相比,這一題刻反映出來的情況顯然更符合當時的歷史實際。因此,在認真關切金石史料本身的同時,更要深刻理解並領會其蘊藏的內在價值,這是研讀金石時必須遵循的原則。

概而言之,金石史料雖然有著其他文獻資料所無法替代的史料意義,但如果不認真加以研讀,恐怕是難以發現其蘊藏的重要價值的。通常情況下,解讀金石文字需要遵循一些普遍原則,除了認真細緻地考究金石的字面含義而外,還必須要與其所處的時代密切關聯起來,更重要的是要深入探究金石文字背後隱藏的意蘊。