簡介

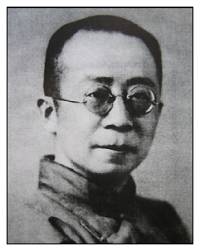

郁曼陀烈士

郁曼陀烈士郁曼陀(公元1884—1939),名華,又字慶雲,小名蓮生,浙江富陽縣富陽鎮滿洲弄(今達夫弄)人。父早喪,靠寡母擺攤和幾畝薄田維持生計。郁達夫之兄,郁風之父。早年考取浙江省首批官費留學生,就讀日本早稻田大學師範科,繼入法政大學專修法律。歸國後,歷任京師高等審判廳、大理院推事,江蘇高等法院第二分院刑庭庭長,東吳、法政大學教授等職。抗日戰爭爆發,上海淪為孤島,郁曼陀剛正不阿,嚴懲民族敗類,營救愛國志士。1939年11月遭日偽軍特務暗殺,故鄉人民在鸛山東麓為郁曼陀先生建有“血衣冢”。1952年10月,中央人民政府批准為革命烈士。

仕途

郁曼陀先生與家人在一起左起:郁曉民,郁雋民,陳碧岑,郁風,郁曼陀,郁興民,郁興治,郁怡民

郁曼陀先生與家人在一起左起:郁曉民,郁雋民,陳碧岑,郁風,郁曼陀,郁興民,郁興治,郁怡民郁曼陀先生自幼聰慧好學,季弟郁達夫出生的那年,他已十三歲,家境清貧,十七歲那年,父親去世後,他自然意識到自己是家裡的台柱。讀完私塾後,進入杭州府學堂,十六歲時,被免於縣試、府試,參加院試,科舉的地方考試,得第一名。以後又在新的教育制度下選學師範。光緒三十一年,浙江省選拔師範生赴日本留學,他作為其中一員,入日本早稻田大學中國留學生部,時年22歲,光緒三十四年七月,他在該校歷史、地理科畢業後,又進入了清法大學專門部法律科學習,到宣統元年七月畢業。郁曼陀先生自清法大學畢業回國,該年八月在北京參加了留學生為對象的官吏瞿用考試,以成績合格,成為一名七品小京官,在外務部供職,做了二年天津交涉公署的翻譯之後,經過考試為司法官。民國元年五月,被任命為京師高等審判廳的秘事(法官),民國二年六月被派往日本考察司法制度,此行與在北京結婚的夫人陳蔭、季弟郁達夫相伴,九月抵達東京。民國三年七月,在海外公幹中受命為大理院推事,最高法院法官,九月歸國,以後,一直擔任法官職務,同時在朝陽大學、中國大學、法政大學、司法講習所、司法儲才館、東吳大學兼任刑法教授,1929年調任大理院東北分院推事,法務部科長,最高法院東北分院刑庭庭長。九一八事變前夕,日寇通知郁曼陀不得擅自離沈,另有要職委任,他化裝返回北平,受到胡繼瑗等學友的接應。1932年至上海,任江蘇省高等法院第二分院刑庭庭長。

愛國

郁曼陀烈士血衣冢

郁曼陀烈士血衣冢郁曼陀在日本留學的青年時代正在醞釀辛亥革命,他曾是激進的革命派,經常著文作詩在報刊抨擊腐敗的清政府。任江蘇省高等法院第二分院刑庭庭長時,他利用二分院設在上海英租界所處的特殊地位,積極幫助、庇護進步人士,當田漢、陽翰笙、廖承志在英租界被捕後,郁曼陀參與營救多次盡力,設法使其獲釋。上海淪陷後,郁曼陀利用租界法權,堅持司法尊嚴,以維護民族利益,保護愛國人士,嚴懲民族敗類。堅拒敵偽之利誘威脅,守正不阿,且維護共產黨人甚力,日偽漢奸對他十分仇視,兩次寄給他附子彈的恐嚇信,他置之不理,並且對懲辦漢奸執法更嚴。友人勸他外出避禍,他說:“國家民族正在危急之際,怎能拋棄職守;我當做我應做的事,生死就不去計較了。”1939年11月23日上午,遭到預先埋伏在寓所附近的日偽特務暗殺。 解放後葬大場烈士公墓。1947年,鄉人在富陽鸛山營造了郁曼陀先生血衣冢,碑銘由郭沫若撰文,馬敘倫書寫。郭沫若的碑文高度讚揚了郁曼陀的英風偉烈:似先生之風烈,余不僅當銘之於文,且將銘之於心,瞻之在前,沒齒不忘也。“文革”時“郁曼陀先生血衣冢”被毀,1996年重建,由黃苗子題寫“郁曼陀烈士血衣冢”,鑲嵌有花崗岩石碑一方。1952年10月,根據郁曼陀先生的英勇事跡,經上海市人民政府報請中央人民政府批准,追認為革命烈士。

孝慈

出於對母親和故鄉的感情,30年代初,郁曼陀以月薪積蓄在他的故鄉富陽富春江畔的鸛山上建有奉母養老的小築松筠別墅,這松筠二字也有來歷,出自民國初年。當時任臨時總統的黎元洪,因郁門婆媳戴氏和郁氏兩代守寡獎掖子孫,親筆題詞,賜以匾額“節比松筠”,當時在富陽城裡做成匾額,一式兩塊,一塊釘掛於此,另一塊則由郁曼陀親自護送,著人抬到祖母娘家,釘在戴家祠堂里。以後,郁曼陀就用“松筠”二字來做了母親晚年居所的名稱。抗日戰爭開始那年冬天,杭州富陽淪陷,其母不願離家逃難,她說:我還有一個兒子是法官,一個兒子是作家,日本人來了還該向我下拜呢。日寇真的來了,就占據了松筠別墅,命令其母侍候炊飯,她不肯,帶了炒米逃匿鸛山後面樹叢中,竟凍餓而死。郁曼陀過了很久才知道,悲痛不堪,直到他殉難前那一年中,家人在他面前不敢提起母親。他對母親的感情遠遠超出一般的孝心,他認為自己生根立命的知識、信念和為人處世的準繩,這一切都是來源於母親的堅持讓他讀書。

風範

郁曼陀先生,職業是法官,也是著名的畫家兼詩人。一生跨越清朝和民國,然作風嚴謹,堪稱賢良方正。抗戰時他畫過一幅家鄉山水畫《富陽大嶺山圖》,並在上面題詩曰:“三間小築傍嚴灘,帆影松聲入夢寒。如此家山歸不得,傷心只向畫中看”。松筠別墅的不遠處,便是傳說中的嚴子陵釣台,憑欄遠眺,帆影松聲,直入夢來。如今江山被占,在日寇l937年l2月侵入富陽時,因合城四出避難,母親不願離開故居,絕食而死,國讎家恨,萬千緒懷,都只有落在畫中。這便是郁曼陀當年畫下這幅畫時的心境。此畫後來流失在舊書攤上,被其友人買下,復請郁華題字。他又題了一首詩:“臨風雪涕望中原,朝士貞元幾輩存。喜汝飄零重得主,不曾厚價賣豪門”。詩人就像那持節冰雪中的蘇武,遙望家鄉,堅守對祖國的那份忠誠。同時又不由地感慨,經過離亂之後的時代,還有多少朋輩友人共存呢。然而即使如此,詩人還是分外地慰藉,因為在顛沛流離中,這幅畫奇蹟般地又回到了主人的手中,沒有換作重金取悅於豪門。這裡,詩人用了象徵的筆法來闡述了自己的立場和氣節:無論局勢如何地險峻,我都不會賣身求榮,成為不恥於齒的漢奸。這二首詩,正是在這樣的歷史背景下創作的。詩作從字面上看,亦是兩首懷鄉之作。郁曼陀一生為人正直、清廉,工詩擅畫,倡導“文章氣節”。早年參加進步文學團體“南社”,與柳亞子等時相唱和。著有《靜遠堂詩畫集》、《郁曼陀陳碧岑詩抄》及法學著作《刑法總則》、《判例》等。柳亞子先生在為郁曼陀的《靜遠堂詩畫集》寫的序文中,稱郁曼陀是一位在敵人漢奸的威脅下“守正弗撓,烈烈以死”的法官。