地理位置

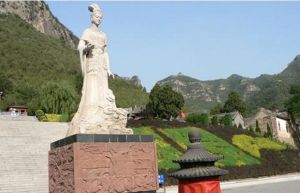

媧皇宮位於河北邯鄲涉縣城西北12公里處,坐落在中皇山的懸崖峭壁上。

歷史文化

為國家 AAAA 級景區、全國重點文物保護單位。始建於北齊,是神話傳說中女媧氏 “ 鍊石補天,摶土造人 ” 的地方,由朝元宮、停驂宮、廣生宮和媧皇宮四組建築組成,占地面積 550 畝。計有古建築 135 間,北齊石窟3 個,北齊摩崖刻經 6 部,集古建、石窟、石刻、石造像於一體,是我國最大的奉祀中華始祖女媧的古代建築群,自古就有 “ 蓬壺仙境 ” 之美譽。其中的北齊摩崖刻經群是媧皇古蹟之精髓, 共有六部:《思益梵天所問經》、《十地經》、《佛垂般涅 ? 略說教誡經》、《佛說盂蘭盆經》、《深密解脫經》、《妙法蓮花經》。 刻經面積 165 平方米,分 5 處刻於崖壁之上,共刻經文 13.7 萬多字,字型有隸、楷、魏碑體, “ 銀鉤鐵畫,天下絕奇” ,堪稱藝術珍品,是我國現有摩崖刻經中時代最早、字數最多的一處,也是我國佛教發展史上、特別是佛教早期典籍中彌足珍貴的資料,對於研究我國早期佛教地域、流派及書法鐫刻演變歷史有著重大意義和價值,經考證為 “ 天下第一壁經群 ” 。

建築信息

主體建築媧皇閣共分四層,通高 23 米,擁群峰以渲勢,依懸崖以據險,奪天工以稱奇,臨清漳以蘊秀,涵攝了山川之鐘秀,匯集了古建之精華,玉宇懸空,瓊樓聳翠,上臨危岩,下瞰深壑,為河北省古建築十大奇觀之一,素有 “ 活樓 ” 、 “ 吊廟 ” 之美稱。

人文歷史

女媧是華夏人類的始祖。6500年前的母系氏族社會時期,媧皇宮附近的清漳河沿岸就有先民繁衍生息,後遷到山上抗洪治水,設壇祭祀,繁衍人類。後人在此修建廟宇,現有建築為明清時期重修,道教和佛教建築並存,成為女媧文化的物質依託。

傳說農曆三月十八日是女媧的生日,因此,每年農曆三月初一至十八日,來自晉、冀、魯、豫四省的人們都要前來朝拜女媧,由此形成影響深遠的媧皇宮廟會。祭拜活動以頌揚人類始祖女媧摶土造人、鍊石補天、斷鰲足、立四極、治洪水、通婚姻、作笙簧等功德為主,主要內容包括民祭、公祭、朝拜等。廟會時期是女媧信仰習俗集中展現的時候,主要有拴娃娃、開鎖等生育習俗;問病求醫、求平安等求吉避凶習俗;坐夜、撒米麵等敬奉女媧習俗;及與女媧有關的歲時節慶、婚姻習俗等。

女媧補天

"女媧鍊石補天、摶土造人",是中國歷史上最為著名的一則神話,流傳極廣,家喻戶曉。女媧在神話傳說里是一個蛇身人首的女神。《補本紀o三皇本紀》云:"女媧氏亦風姓,蛇身人首,有神聖之德,代宓犧立,號日希女"。《說文》十二說:"女媧,古之神聖女,化萬物者也"。女媧,亦稱媧皇、女皇、陰帝、神媒,風姓,與伏羲同母,史書記載女媧的主要事跡有補天立極、摶土造人、化生孕育人類、制笙簧,幫助伏羲氏正姓氏、通媒妁,是華夏古代人類和古代文明的偉大締造者。又被稱為人類的始祖--"女媧娘娘"。

相傳女媧生於成紀,據《辭海》等權威著作記載,古成紀即今天的秦安隴城鎮一帶。隴城是關隴重鎮,此地有用"風"命名的風溝、風台、風塋等地名,鎮內有媧皇、鳳尾、龍泉等古老的村名。傳說,女媧生於風溝,長於風台,葬於風塋,這些地方均在隴城鎮東側附近。在風溝的半崖上,有一個很深的女媧洞,洞道一縮一放呈葫蘆狀,傳說女媧在此洞中誕生,或說女媧曾在此洞中生活過,亦有說女媧在此洞中修行過。隴城鎮還有一眼泉水,世稱"龍泉",建有一處"龍泉井",此井神秘之處在於一年四季無論天氣陰雨或乾旱,其水位一直保持不變,從不枯竭,傳說當年女媧就是汲此泉水,摶士造人。

女媧補天的神話最早記載於《淮南子o覽冥訓》,"往古之時,四極廢,九州裂;天下兼覆,地不周載。火f焱而不滅,水浩洋而不息;猛獸食顓民,鷙鳥攫老弱。於是女媧煉五色石以補蒼天,斷鰲足以立四極……"

相傳,水神共工與火神祝融因爭權奪利而發生戰爭,戰敗的共工無處撒氣,一頭把支撐天地的大柱子--不周山給撞倒了。於是乎,天嘩啦啦塌了一個大洞,大地上洪水泛濫,到處是熊熊的大火,人類飽受苦難。善良的女媧神,看著她的子民們在洪水和大火中四處逃生,心裡十分難過,只好辛辛苦苦去補天。

女媧文化

女媧和伏羲一樣,是中國古代神話傳說中漢族和其他一些兄弟民族的共同始祖神,被列入"三皇"之中。《春秋繁露》中載"雨不霽,祭女媧"。女媧作為始祖母神、高媒之神歷來都享受著國家和民間的祭祀和供奉。

女媧的神話流傳甚廣,並演變成一系列的社會風俗:民間祭祀(上社)、祈禳還願、進香朝拜、人生禮俗、歲時節慶等。明代人楊慎在《同品》中記:"宋以正月二十三日為天穿日,言女媧氏以是日補天,俗以煎餅置屋上,名曰補天穿。"此為"天穿節"。現在每年的農曆三月初一至三月十八,河北涉縣都會在中皇山的媧皇宮舉行廟會,祭祀媧皇宮聖母誕辰。

祭拜活動以頌揚人類始祖女媧摶土造人、鍊石補天、斷鰲足、立四極、治洪水、通婚姻、作笙簧等功德為主,主要內容包括民祭、公祭、朝拜等。女媧傳說及與其有關的婚嫁、生育、人生禮儀、歲時節慶等民俗構成了奇特的民間文化現象。涉縣的許多村名、地名都與女媧文化有關,如彈音村與女媧造笙管有關,磨盤村與女媧造人有關等。

2009年9月16日首屆中國女媧文化節暨“女媧杯”全國民間歌舞精品展演隆重開幕,涉縣古中皇山彩旗招展,56面刀旗從山腳一直逶迤到媧皇宮,來自全國19個省、市、自治區26個民族的代表,20個女媧遺蹟地代表,16支民族歌舞代表隊和涉縣及周邊地區民眾近萬人相聚在中皇山下,共祭我們的祖先。

女媧文化意義

女媧文化主要分布在以涉縣為中心的河北邯鄲、山西晉東南及河南安陽等地區。當地人民民眾至今在生活方式、各種禮儀、婚嫁、生育、慶典、祭祀、節日等民俗活動中,都可以看到女媧文化的影響。

事實上,女媧文化的影響早已經深入到了當地人們的日常生活。女媧文化中的很多內容都可以在當地的生活習俗中找到聯繫。比如,相傳伏羲、女媧兄妹成親,由於害羞,女媧用草簾遮住臉,伏羲則用土把臉塗黑,兩人才入了洞房。而涉縣的婚禮習俗中,新娘要蒙紅蓋頭,新郎則用鍋底灰把臉抹黑。這一習俗的起源就與女媧兄妹成親的傳說有關。

全國供奉女媧的廟宇很多,但規模最大、時間最早的祀奉建築就是媧皇宮,至今到此朝拜者仍是車水馬龍、絡繹不絕。

女媧文化集人類生存文化、婚姻文化、生育文化等於一體,具有重要的研究價值。但令人惋惜的是,熟知女媧祭祀文化的老藝人已寥寥無幾。許多祭祀形式急需傳承,可惜的是,現在很多社首、香耆都年近古稀。

保護和弘揚女媧文化,對傳承華夏文明、增進民族融合、加強民族凝聚力、激發人們的創業精神具有重要作用,同時有神話學、民俗學、社會學、民間文藝學和宗教學的研究價值。現在女媧祭典日趨式微,民祭的道具、樂器及儀式過程只有幾位老人還掌握詳情,人生禮俗等內容不斷淡化,急需搶救和保護。