簡介

那樓鎮位於南寧市邕寧區東南部,距離市中心43千米,距城區政府所在地20千米。轄2個社區,20個村委會,有97個自然坡(屯),719個村民小組。鎮政府所在地那樓街是邕寧區繁華的圩市,是青秀區的劉圩鎮,邕寧區的百濟、新江、中和等鄉鎮的區域中心城鎮,輻射十多萬人口,城區面積2平方千米,城區常住人口1.8萬人,交通便利,有三級公路貫穿過境內直通靈山縣太平鎮,有四條水泥四級公路通往新江、百濟、中和、劉圩等鄉鎮,一個小時時間可以到達首府南寧。

建制沿革

清朝民國時期

清康熙九年(1670年),沿襲明制,那樓大部分地區屬於今靈山縣管轄,全縣編戶為22里,領一坊16都;乾隆年間,編戶仍為22里,劃分一坊15鄉,鄉領17都22圖,339個村落。於今那樓鎮那務村大坡置西鄉巡檢司,西鄉領上寧都圖、中寧都圖、下寧都圖,46個村落。

嘉慶以後,沿用治安區域劃分,縣以下稱為練。靈山縣於今那樓鎮、新江鎮、百濟鎮一帶設定上寧練、中寧練、下寧練。其中,下寧練練團置於那樓圩,轄81個村落。

民國元年至民國15年(1912~1926年),靈山縣仍沿用團練建制,全縣共分18個練。今那樓鎮大部分地區屬於下寧練,北部地區屬於中寧練。

民國16年(1927年),開始廢除團練建制,改設區鄉,改制工作於民國20年結束。當時共設8個區,而區僅為區域劃分,不設行政機構。民國23年,石塘、鎮安、化龍、中秀等4個鄉從第二區分出,增設第九區。全縣區轄60個鄉。

第一區(附城) 轄東安、峰安、冠左、冠中、冠右、久治、仙山、仙嶺、檀圩9個鄉。

第二區(平山) 轄東中、永凝、永安、永吉、維靈、慶良、保良7個鄉。

第三區(佛子)轄三聖、新化、芳蘭、龍府4個鄉。

第四區(平南) 轄平南、龍里、白花、煙悅、茅針、龍和、長福7個鄉。

第五區(那隆) 轄正和、綏靖、鍾靈、太平、那隆、三隆、龍山、申安8個鄉。

第六區(舊州) 轄上安、中和、獅嶺、沙坪、鎮平、均安、南安、太平8個鄉。

第七區(那樓) 轄百濟、那樓、那路、光華、新江、那禮6個鄉。

第八區(武利) 轄明山、聯和、聯衛、武利、維安、伯勞、昇平7個鄉。

第九區(石塘) 轄石塘、中秀、化龍、鎮安4個鄉。

民國24年(1935年),靈山縣廢區並鄉,成立保甲。

民國25年(1936年),那樓鎮成立,與那樓鄉並存,政府均設在那樓圩。

民國30年(1941年)10月1日,實施新縣制,全縣設立4個區,調整合併部分鄉,調整後,4個區轄60個鄉(鎮)632個保6382個甲。那樓鎮地區屬於第四區。第四區轄7個鄉65個保656個甲:均安鄉7個保64個甲;那樓鄉12個保129個甲;那鳳鄉10個保81個甲; 那路鄉7個保74個甲;新江鄉12個保111個甲;那禮鄉6個保65個甲;百濟鄉11個保132個甲。區公所駐地那樓圩。(一說第四區轄6鄉1鎮:那樓鄉、百濟鄉、新江鄉、那禮鄉、那路鄉、光華鄉和那樓鎮)

民國36年(1947年),全縣劃分為60個鄉(鎮)620個保6125個甲。今那樓片區大部分地區屬於那樓鄉,那樓鄉轄11個保128個甲。

民國38年(1949年)7月,中國共產黨在粵桂欽邕靈邊區建立民主政府——粵桂邊區欽邕靈人民政府在那樓圩成立,轄原靈山縣那樓等7個鄉鎮、邕寧縣蒲津等4各鄉鎮及原欽縣南榮鄉。

解放後

1950年初,邕寧、靈山解放,那樓鄉人民政府成立。同年,成立靈山縣那樓區人民政府。

1950年1月10日,上級又將原屬靈山縣暫時劃給欽縣(今欽州)管轄的靈西特區,包括那樓鄉、那路鄉、光華鄉、新江鄉、那禮鄉、百濟鄉和華靈鄉劃歸靈山縣管轄,並取消特區名稱,改名為靈山縣第七區。

1951年6月2日又將第七區即那樓區劃給邕寧縣管轄。同年,邕寧縣行政區劃作調整,排序如下:一區駐蒲廟,二區駐四塘,三區駐八塘,四區駐伶俐,五區駐劉圩,六區駐那樓,七區駐新江,八區駐百濟,九區駐那陳,十區駐蘇圩,十一區駐那馬,十二區駐吳圩,十三區駐老口,十四區駐心圩,十五區駐壇洛,十六區駐那龍。1958年2月,撤區並鄉,成立五塘、那樓、老口、吳圩、南陽、伶俐6個辦事處;同月,又改為5個辦事處,即蒲廟、那樓、五塘、吳圩、老口,並將全縣244個小鄉並為59個大鄉。同年5月,改置後那樓辦事處所轄鄉及高級社如下(以下簡稱“社”);那樓(14社)、漢林(10社)、南陽(22社)劉圩(12社)、中山(22社)、紅星(13社)、中和(12社)、河浪(10社)、百濟(10社)、方村(11社)、鎮龍(16社)、屯林(8社)、那裡(6社)。同年8月,實現人民公社化,撤銷辦事處,成立那樓人民公社。9月,又改為躍進人民公社,轄原那樓鄉、鎮龍鄉。

鎮政府大樓

鎮政府大樓1984年又復那樓鄉。1987年,那樓鄉分設鎮龍鄉。1994年8月,那樓鄉改為那樓鎮,那樓鎮人民政府成立。2005年3月18日,那樓鎮劃屬邕寧區,轄1個社區居委會15個村委會。同年6月15日,撤銷鎮龍鄉建置,整體併入那樓鎮。鎮政府管轄那樓、鎮龍兩個社區,壇墩、屯六、壇垌、那盆、中山、羅馬、屯了、那文、那頭、那旺、三江、那務、那利、河浪、華佳、屯良、那他、棠梨、那豐、那良20個村委會,有97個自然坡(屯),719個村民小組。

行政區劃

那樓鎮分那樓、鎮龍兩個行政片區;按警務區劃分,全鎮共有那樓(轄那樓社區、那樓村、屯六村、壇墩村、壇垌村4村1社區)、那頭(轄那頭村、那文村、那盆村3村)、中山(轄中山村、羅馬村、屯了村、那旺村4村)、那務(轄那務、三江、那利、河浪、華佳5村)、鎮龍(轄鎮龍社區、屯良村、那他村2村1社區)、那豐(轄那豐村、那良村、棠梨村3村)6個警務區,2004年,全鎮2個社區,20個村委會,97個自然坡719個村名小組。

現行行政區劃如下:

那樓片區

那樓警務區:

那樓社區轄政通、人和、古樓、中淡、西關5個街道委員會。

那樓村轄木林、那王、那裡、大何、壇橋、壇倬、小何、壇坑等8個自然坡

屯六村轄屯六、周城、屯料等3個自然坡,村委會駐地屯六坡。

壇墩村轄壇墩、那樓、屯底、華亮、仁里等5個自然坡,村委會駐地壇墩坡。

壇垌村轄壇垌、那桑、那板、壇盆、亭那、那扶等6個自然坡,村委會駐地壇垌坡大田角。

那頭警務區:

那文村轄那文、庭燎等2個自然坡,村委會駐地那文坡。

那頭村轄那頭、蘇秀、鎮南、屯許、那悟、平貴等6個自然坡,村委會駐地那頭坡。

那盆村轄那盆、那逸、那思、屯周、佃馬、堆牛等6個自然坡,村委會駐地那盆坡。

中山警務區:

中山村轄中山街、屯賴、那志、那蕾等3個自然坡1個街區,村委會駐地中山街。

屯了村轄屯了、屯王、屯吳、雁塔、那琅等5個自然坡,村委會駐地屯了坡。

羅馬村轄那馬、那花、那邏、楊來、潭龍等5個自然坡,村委會駐地那馬坡。

那旺村轄那旺、那曉、屯靈、里羨、好龍等5個自然坡,村委會駐地那旺坡。

那務警務區:

三江村轄那度、告祥等2個自然坡,村委會駐地那度坡。

那務村轄那務、屯思、七一、屯甘等4個自然坡,村委會駐地那務坡。

那利村轄那利、那近等2個自然坡,村委會駐地那利坡。

河浪村轄河浪、屯群、那敲、那秘等4個自然坡,村委會駐地河浪坡。

華佳村轄那佳、那邊、屯良、陳良等4個自然坡,村委會駐地那佳坡。

鎮龍片區

鎮龍警務區:

鎮龍社區轄鎮龍街、賴苞、那佃等2個自然坡1個街區,居委會駐地鎮龍街。

那他村轄那他、首龍、那益、那壬等4個自然坡,村委會駐地那他坡。

屯良村轄屯良、那棉、那弄、、那杓、那坤等5個自然坡,村委會駐地那棉坡。

那豐警務區:

棠梨村轄棠梨、新塘、江萬等3個自然坡,村委會駐地棠梨坡。

那豐村轄那豐、那讀、林基、壇迫、蟠龍、稔樂等6個自然坡,村委會駐地那豐坡。

那良村轄那良、那蒙、缸瓦窯、那界、那立等5個自然坡,村委會駐地那良坡。

人口

| 鄉別 | 1952年(年報) | 1982年(普查) | 1990年(普查) | 2003年 | 2010年 | ||||

| 總人口 | 人口密度 | 總人口 | 人口密度 | 總人口 | 人口密度 | 總人口 | 人口密度 | 總人口 | |

| 那樓 | 35243 | 100.98 | 51075 | 232.16 | 57428 | 261.03 | 66375 | 301.70 | 68285 |

| 鎮龍 | 17502 | 135.67 | 19181 | 148.69 | 21508 | 154.73 | 24145 | ||

| 總 | 35243 | 100.98 | 68577 | 196.50 | 76609 | 219.51 | 87883 | 251.67 | 92430 |

那樓鎮海撥低,地面起伏較小,屬丘陵地帶。該地區溫和多雨,屬亞熱帶季風氣候,為農業的發展提供有利的條件。那樓鎮於清雍正元年(1723)開圩,自古商賈雲集,商貿發達,是原邕寧縣四大農貿集市之一(其餘三個分別為蒲廟、蘇圩、五塘)。圩市周邊也匯集了眾多的人口,形成今天散落那樓鎮區周邊的“十家村”,是現在那樓鎮人口最為稠密的地區。那樓圩(集鎮)是境內最大的村(圩),其次為那務,再者為屯六、那馬。原那樓鎮境內的村莊人口較多,鎮龍鄉境內的則人口較少,且居民點分布比較稀疏,村莊間相距較遠。全鎮戶籍人口5000以上的村委(社區)有那樓社區、羅馬村、那盆村、那頭村、那豐村5個,4000~5000的有屯了村、中山村、那旺村、屯六村、壇墩村、壇垌村、那務村、屯良村8個,不足3000的有鎮龍社區、那利村、那文村、三江村3個。

資源

礦產

礦產資源比較貧乏。境內有水晶石、磨刀石、重晶石等儲量較為豐富的礦產以及少量的石灰石。其中,重晶石符合工業標準。

森林

境內森林復蓋率達40%(2005年),主要樹種是松柏、馬尾松、速生桉等。其中鎮龍片區森林復蓋率較高,境內西北、東南部是森林復蓋率最高的地區。

淡水

境內有小型河流3條,分別是新江河、馬巒江、青龍江。那樓鎮有帽子嶺、那玖兩座小(一)型水庫,那淋、壇兩、天堂、雙英、那伍、那強、電力、小帽子嶺8座小(二)型水庫,總庫容1114.6萬立方米。

工業

那樓鎮工業基礎比較薄弱,經濟產業主要以農業為主,商業次之,工業為最次。由於那樓鎮是南寧市的缺水鎮、無主要交通線路,工業發展受到很大阻礙。

那樓鎮於解放前(1950年前)擁有一家國營企業——鎮龍鑊廠,專門從事生產炊具。1951年因調整轄區,邕寧縣從靈山縣接管鎮龍鑊廠,成為縣屬第一家國營工業企業。這家鑊廠有職工37人,固定資產3000元,主要生產鑊頭(炊具)。2003年,鎮政府投資800萬元興建了那樓淮山工業園,年加工淮山1.2萬噸。2005年,飛戈農副產品有限責任公司烘烤廠開始投產。

2011年,全鎮工業總產值僅有9628萬元,不到工農業總產值的的10%。鎮工業主要以建材、加工產業為主。

2013年引進了屯良、壇墩兩個木片廠。屯良木片廠已投產,壇墩木片廠正在辦理相關用地手續,改變了那樓多年沒有工業進駐的歷史。

商業

境內商業貿易以農貿為主,出口的大宗貨物主要是淮山、桑繭。境內農貿集市7個,還在運行的集市3個。

那樓圩

那樓鎮商業繁榮,那樓圩是前邕寧縣四大圩場之一,故縣內有“一蘇(圩)二五(塘)三蒲(廟)四那(樓)”之說。

那樓圩於公元1580年建圩(另說1723年),是今邕寧區最早開圩的城鎮。圩期為子、午、卯、酉日。民國3年《靈山縣誌》載:“那樓與蒲廟、小黎街(今南陽)、太平街通商最多,生意以牛為大宗。”

民國時期,那樓圩是靈西地區(今百濟、那樓、新江、那路、光華一帶)的政治、經濟、文化中心,商業也十分繁華。圩鎮上有照相館、客棧、鑲牙鋪、當鋪、米粉店、榨粉店、糕餅店、戲班等很多行業。較出名的建築有舊街頭牌樓、蜜糖拌水泥舊青磚砌成的抗戰彈藥庫及當鋪、街中廟屋、街頭土地公、戲台、中淡嶺炮台、地主麻九和杜二和大莊園。行業里以教頭雷家為首的戲班,黃杜兩教頭功夫世家,具有特色的黃曹兩客棧,照相館,鑲牙鋪,滕家香米粉,杜家榨粉,周家燒乳豬等,阿球家的馬蹄糕,蘇家的油炸糯米糰都很有名。可惜幾經歲月的流逝,戰火、動亂的摧殘,許多東西已找不到痕跡,只能埋葬在人們的記憶里了。當時圩上居民約有1400人,三日一圩,圩日趕集者少則3000,多則上萬。

據1995年的邕寧縣誌記載:“上市的農副產品以糧食、淮山、辣椒、蠶繭、蘑菇、為大宗。三日一圩,圩日趕集人數最多有2萬人(1990年年表),是(前)邕寧縣東南部較繁榮的農貿集市。”可見那樓圩商業之繁榮。

那樓鎮街景

那樓鎮街景2013年,那樓街日趕集人數最多可達5萬人次(除夕日),商業十分繁榮。

鎮龍圩

原稱錦雷。1935年開圩取名鎮龍。解放後曾幾度設鄉治和公社於此。1987年與那樓分鄉後, 是鎮龍鄉人民政府駐地。圩內居民只有200多人(1990年),均為壯族。三日一圩,圩日趕集的約有300人。外銷產品以木材、松香、油茶為大宗。有公路通蒲廟、太平。由於當地不成圩,2005年,撤銷鎮龍鄉併入那樓鎮,此圩開始廢棄。2010年,圩上居民約1800人,由於是前鎮龍鄉政府駐地,仍保留有不少的行政機關,如派出所、郵政所、衛生院、電信支局門市、供電所等,公共設施比較齊全。

鎮南圩

在那樓鎮那頭村鎮南坡。清末、民國時期是邕寧縣(縣治南寧)的鎮南鄉治駐地。居民200人,趕圩人數先無法考證。自1953年靈西地區併入邕寧縣後,鎮南鄉併入那樓區管轄,此後逐漸廢圩。

蟠龍圩

位於鎮龍片區的那豐村蟠龍坡。圩內居民約900人,因交通不便,現已廢圩。街道長360米,但十分狹窄,僅容一輛汽車經過。兩道兩旁是具有嶺南地方特色的騎樓,古色古香。

中山圩

位於蒲鎮公路上,是今中山村屯賴坡的新村,因交通方便,漸而成圩。圩名是為了紀念孫中山先生而取的。圩內居民約200人,均為壯族,三日一圩,圩日趕集者約250人。因不成圩,距那樓圩較近,於20世紀90年代末廢圩,現為中山村駐地,在舊街南500米處建起了新街。現圩內居民約400人。

羅馬圩

在那樓鎮羅馬村那馬坡。因羅馬村人口較多,那馬、那邏兩個大村相距較近,漸而成圩。圩內居民即那馬坡居民,約有2800人,無圩期,交易一般在傍晚,上市產品大多是從那樓、南寧販運來的蔬菜、魚、肉等。該村擬建一個農貿市場,已經得到批覆,計畫2015年動工。

那務圩

在那樓鎮那務村那務坡。由於村民居住較近,那務、七一、屯思3個自然坡連在一起,形成那樓鎮最大的村莊,漸而成圩。圩內居民即3個自然坡的居民約4000人,每日早上和傍晚,村中心熱鬧非凡,農產品豐富,可以認為凡是那樓鎮區上農貿市場有賣的這裡都有,也因此吸引了周圍村的人前來趕圩,是那樓鎮西南部繁榮的圩場。該村建有那樓鎮第一個村級農貿市場。

鎮內各圩場趕集人數情況

| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2012年 | 備註 | ||

| 那樓 | 15000 | 20000 | 25000 | 28000 | 32000 | 35000 | 38000 | ||

| 鎮龍 | 250 | 300 | 350 | 450 | 350 | 2005年廢圩 | |||

| 中山 | 100 | 200 | 300 | 1998年廢圩 | |||||

| 羅馬 | 新開發圩場 | ||||||||

| 那務 | 新開發圩場 | ||||||||

| 鎮南 | 1953年廢圩 | ||||||||

| 蟠龍 | 1978年廢圩 | ||||||||

城鎮建設

城區發展

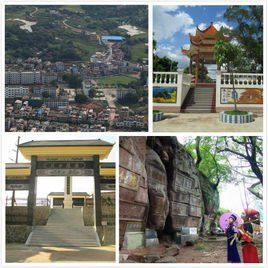

那樓鎮

那樓鎮那樓鎮區——那樓圩始由當地周、王、滕、杜等姓氏幾戶人家設攤賣茶粥,繼而客商雲集,於清雍正元年(1723)開圩(一說1580年建圩),歷來是區鄉政府所在地。民國時期設有三凝書院。1949年曾是粵桂欽、邕、靈邊區人民政府所在地。(1951年前,欽縣、靈山兩縣屬廣東省,邕寧縣屬廣西省)。解放前,那樓圩(時屬廣東靈山縣)就是靈西地區的政治、經濟、文化中心,商業繁榮。據《邕寧縣誌》記載,那樓圩在民國時期有金融機構仇屋當鋪,商鋪林立,但只有一條街道和數條小巷,街道為長方石條鋪成,房屋多為磚瓦結構,少部分為茅屋,街區髒亂。民國時期圩鎮居民約有1200人,是靈西地區最大的圩鎮。靈西地區劃屬邕寧縣後,那樓圩成為邕寧縣四大圩場之一(其餘為蒲廟圩、蘇圩、五塘圩)。

1958年,蒲鎮公路開始修建,60年代初建成通車,那樓街區沿公路發展,比解放初期擴大了2倍,但街道仍比較狹窄,1990年街區面積只有0.4平方千米,常住人口2500人,位於邕寧縣的蒲廟、吳圩、蘇圩、五塘、大塘、伶俐之後。1994年,那樓撤鄉建鎮,同年開闢了新街開發區,使街區擴大了2倍。2001年,那樓鎮城鎮面積0.8平方千米,常住人口4000多人。

2007年,城鎮面積1.3平方千米,城鎮常住人口1.32萬人。2012年,經過“十一五”規劃建設,城鎮進一步發展,城鎮面積已達到2平方千米,城鎮常住人口1.8萬人。

2011年5月底,蒲(廟)鎮(龍)三級公路建成,使鎮境內的交通體系逐步完善。從那樓鎮區有數條鄉村四級水泥公路通往新江、劉圩、中和、百濟等鄉鎮。通往境內各村莊的公路以那樓鎮區為樞紐呈放射線向四面。

城鎮主要街道

那樓鎮區主要由兩部分組成,一是西部舊城,另一是東部、北部新城。那樓鎮於1994年在舊城東邊開闢新街開發區,至21世紀初已初具規模。現今新街開發區已基本完善,是鎮區的主要部分。鎮區街道全部鋪設水泥,鎮區主要街道有11條:

人和路(舊022縣道19至21公里):又稱環街公路、環城路,街道兩旁是鎮主要行政機關,全長2000米,機動車道寬7-18米,水泥路面。路旁裝路燈57盞,是鎮區主幹道。

古樓街:即舊街,那樓清朝時有三凝書院,清朝、民國時期是圩鎮的主街道,街道兩旁保留的老房較多,古香古色,故名古樓街。全長700多米,面寬4~10米。北段及中段是主要商業街

新城路

新城路政通路:是那樓新街區主街。南北走向,南北兩端與人和路交接,全長約880米,機動車道寬18米,水泥路面,兩旁人行道寬各5米。2013年街道改造後,路旁安裝路燈55盞。路旁多種有芒果樹,商鋪林立,是重要的商業街,也是居民住宅區。

西關街:東起政通路,西接古樓街,全長約200米,寬6米,此段商業最為繁榮,商鋪林立,堪稱“黃金街段”。

中淡街:因原為中淡嶺地,故名中淡街。位於人和路東,是新街二街,全長約700米,機動車道面寬7-12米,兩旁人行道寬1.5米,貫穿兩個市場。

三凝街:東接政通路,西至那樓中學東大門,寬6米,長70米。因那樓中學前身為三寧書院,故名。

中興街:即舊街二街,起於原新都酒樓至那樓社區居委會交與人民路,長約350米,寬3.5~6米。

安寧路:起於中心衛生院至蠶繭站,全長約300米,寬6~8米有農機廠(站)、蠶繭站等單位。

靈西路:因有那樓革命烈士紀念碑,為紀念靈西籍烈士,故名。起於那樓革命烈士紀念碑至那樓供電所,全長約400米,寬5~6米。有供電所等單位。

民安路:北接三凝街,南臨興業街,全長350米,寬3米。

興業街:東接政通路,西通古樓街,全長200米,寬3米。

基礎設施建設

那樓鎮統籌城鎮建設和新農村建設,加大鎮容鎮貌整治力度,強化街區管理。2011年,投資100萬改造新街二街(中淡路);2012年,通過投資1500萬元修復那樓新街(政通路)和環街(人和路)道路,改善那樓鎮主幹道交通狀況;2014年,投資400萬元改造提升街區小街小巷28個路段,10公里的13條街巷;進一步對給水排水、電力、亮化、綠地和環衛配套設施建設進行了統籌考慮;協調市場開發服務中心,2014年8月,投入90萬元重點裝修打造設施先進、購物環境一流的農貿市場。2014年5月,邕寧區首個鄉鎮垃圾中轉站——那樓鎮垃圾中轉站在青草嶺正式動工,總投資100萬元。2015年,繼續加大基礎設施投入,計畫年內完成鎮區2個公廁建設、豬花交易市場重建以及邕寧區首個鄉鎮三級客運站——那樓客運站的前期工作。

遠期規劃

邕寧區“十二五”建設期間,那樓鎮將按照中心小城鎮進行規劃建設,建設成為邕寧區重要農產品加工基地,以特色農產品加工、物流業為主的綜合型小城鎮。建設用地面積195.5公頃。那樓鎮城區復蓋面積要達到4平方千米,常住人口2.5萬人以上,成為區域中心城鎮和農貿重鎮。

期間鎮區西部的木林將要開發新街,木林新街規劃總面積為21.62公頃,已於2013年10月25日委託中國市政工程東北設計研究總院編制詳細規劃。2015年-2020年期間,擬對城北的壇坑坡開發,城區面積可達到4平方千米。遠期規劃(2020年後)擬將屯六村、壇墩村併入那樓鎮區,加快城鎮化進程。

金融財稅

銀行

那樓鎮境內共有3家銀行,共5個營業所。

農業銀行:全鎮有分理處1個,位於那樓鎮區古凝路59號。

農村信用社:全鎮有那樓信用社、新興信用分社、那樓儲蓄所(已撤銷)3個營業所。

郵政儲蓄銀行:全鎮有營業所1家。

典當鋪

民國時期那樓圩有仇屋當鋪等幾家典當鋪,為私人金融機構。當鋪十分堅固,解放戰爭時期,南逃國民黨軍隊據此頑固抵抗解放軍。

財政

1987年,邕寧縣實行鄉、鎮級財政管理體制,各鄉、鎮均設財政所,負責本級財政工作,實行縣財政局和鄉鎮政府雙重領導。鄉鎮財政所人員由縣財政局委派和管理。那樓鄉財政所成立。同年,分設鎮龍鄉,也成立鎮龍鄉財政所。

1994年8月,那樓撤鄉建鎮,改為那樓鎮財政所。

2005年,那樓鎮劃入邕寧區,成為邕寧區財政局下屬機構。3月18日,鎮龍鄉併入那樓鎮,撤銷鎮龍財政所。

稅務

民國時期,靈山縣鄉鎮設5個稅目捐徵收分處,即檀圩(轄檀圩、那隆、三隆);武利(轄武利、伯勞、文利、昇平、大平、明山);舊州(轄舊州、沙坪、太平、龍山、煙墩、茅針、宋太);那樓(轄那樓、蟠龍、鎮平、百濟) ;平山(轄平山、石塘、豐塘、佛子、新圩、平南、龍舞);附城鎮由縣稅捐徵收處直接徵收,各徵收分處設徵收員,雇員、公役各1人,助收員3人。

解放後,那樓劃屬邕寧縣,成立那樓稅務所。

1990年,按現行行政區劃,境內有那樓稅務所和鎮龍稅站。

1994年,稅務分國稅和地稅兩種形式,那樓稅務所改稱那樓地稅所。

財政大樓

財政大樓2005年,那樓鎮劃屬邕寧區,成立那樓稅務分局,為邕寧區地稅局派出機構。

財政收入

2009年,全鎮財政收入1085萬元,首次突破1000萬元。

2013年,全鎮財政收入3183萬元,居城區鄉鎮第二位。

郵政通訊

郵政

民國12年(1923年),靈山縣增設平南、茅針、煙墩、沙坪、太平、石塘、平山、那樓(現屬邕寧)8個郵政代辦所。這是那樓有郵政事業之始。從靈山縣城至那樓的郵線是縣內最長的郵線,全長115公里,雙人班,經平南、白花、茅針、煙墩、沙坪、宋太、太平。

1937年,抗日戰爭爆發,接著又是解放戰爭,郵政事業停滯不前。

1951年6月2日,靈山縣靈西特區即那樓區劃給邕寧縣,那樓郵政代辦所屬邕寧縣管轄。

1954年,邕寧郵政局與邕寧縣地方電信管理處合併為邕寧縣郵政局,那樓郵電代辦處成立。

1956年,那樓郵政支局成立。

1969年12月1日,根據國務院、中央軍委決定,將郵政與電信分開。那樓郵電支局改為那樓郵政支局。

1973年初,郵政與電信又合併,那樓郵政支局改為那樓郵電支局。

1987年,那樓鄉分設鎮龍鄉,鎮龍郵電所成立。

1990年,按現行行政區劃,那樓有郵電支局1個,郵電所1個。

1998年,國務院對郵電經營管理體制進行改革,把郵電局拆分為相互獨立的郵政局和電信公司,郵政開始獨立運營,成為國民經濟的一個獨立部門。那樓郵電支局因此改為那樓郵政支局。

2005年,鎮龍鄉併入那樓鎮,那樓鎮下轄1個郵政支局,1個郵電所。

2007年3月,中國郵政儲蓄銀行成立,那樓成立中國郵政儲蓄銀行那樓支行。

解放前夕,那樓郵政事業全部是步班郵路。1956年,開始開設腳踏車線路。1978年,開始有機車郵路。

那樓郵政支局郵政大樓

那樓郵政支局郵政大樓1976年後,開始有汽車郵路,每日從縣城(蒲廟鎮)到那樓郵電支局、鎮龍郵電所對開1次。

通訊

2013年,那樓鎮有電信分局1個,中國電信門市3個,其中那樓鎮區2個,鎮龍街1個。中國移動門市3個,其中那樓鎮區2個,鎮龍1個。中國聯通門市1個。電信邕寧分局就駐那樓街,管理蒲廟、那樓、新江、百濟、中和五個鄉鎮的電信業務。

2013年,全鎮23個村委(社區),97個自然坡全部通了電話,手機信號復蓋全鎮352平方千米土地,大多數村委、坡屯都通了寬頻。通訊設施方面,在鎮區內設有閉路有線電視、數位電視線路,中國移動和聯通公司的基站、多處辦事點和轉差台,通信網路信號復蓋全鎮。這為那樓鎮的經濟快速發展提供了信息保證。有35千伏變電站2座。

公安司法

公安

民國25年(1936年),靈山縣國民政府設立縣公安局,下設附城、沙坪、那樓、新圩4個分局。那樓鎮第一個公安機構——那樓公安分局成立。4個分局共有職員19人,警士39人,槍44支。

民國32年(1943年),靈山設立警察局,下設總務科、行政科、司法科。除設局長、科長外,還設訓練員、科員、督察員、辦事員、書記員、公役等職。另設刑警隊、保警大隊。刑警隊設隊長、副隊長、隊員共5人;保警大隊部設大隊長、副大隊長、辦事員共4人。保警大隊下設一、二、 三、四、五共5箇中隊,配中隊長、副中隊長、分隊長等共25人。此外,還在武利、舊州、那樓各設1個警察所,在石塘、平山、那隆、太平設定4個分駐所,配有巡官、所長、警長、 書記、警士、公役、清道夫等68人。同年又在二區、三區、四區(即那樓區)設定3個警察所,每所配警長或所長、所員或警士2人。

1954年7月,邕寧縣在老口、壇洛、長塘、那樓設圩鎮公安特派員。

1961年7月,邕寧縣增設五塘、伶俐、那樓、壇洛4個派出所,吳圩所併入蘇圩所。全縣共有7個基層派出所。

1988年8月4日,增設四塘、延安、長塘、鎮龍4個派出所。

2005年6月25日,鎮龍鄉建制撤銷,整體併入那樓鎮,全鎮設2個派出所,6個警務室,配備公安幹警12名,其中那樓所8名,鎮龍所4名,2012年轄區人口95182人,常住人口約6.3萬人。2013年末,那樓派出所民警9名,協警4名。

檢察

2012年,在那樓人民法庭內增設檢察室。

審判

1953年6月,邕寧縣縣將20個區劃分為6個點,建立6個巡迴法庭。1956年,建立五塘、蒲廟、壇洛、吳圩、那樓、伶俐7個區固定人民法庭。同年,成立邕寧縣人民法院審判委員會。

1982年,全縣19個鄉鎮全部建立人民法庭。1984年,合併為蒲廟、良慶、蘇圩、吳圩、大塘、新江、那樓、劉圩、伶俐、五塘10個人民法庭。同年,建立執行庭。那樓人民法庭持續至今。

2012年,全鎮23個村委(社區)全部成立法官工作室(那樓社區、那樓村共置1個)。

司法行政

那樓鎮鎮政府下轄1個司法所,1個法律服務所。

教育

清朝時期

據《靈山縣誌》載:“三寧書院 ,在那樓圩(今邕寧縣管轄)旁,清光緒十四年麻厚光等捐建。”

這是境內已知最早的學校。清光緒三十一年(1905年),書院停辦。又載:“光緒三十二年創建那樓兩等國小堂,設在那樓圩旁,由三寧書院改建”。這是境內已知最早的國小。

民國時期

《靈山縣誌》載:民國27年,日本侵略軍飛機轟炸靈山縣城,附城鎮中心校師生分別轉移到司馬塘村祠堂、竹山園村和丁屋祠堂上課,一年後搬回舊址。陸屋、武利等地部分國小因日機轟炸停課。縣立新圩國小、 舊州中心國小、那樓中心國小等均改稱聯辦中心校。各鄉如有2間以上的公立完全國小, 由縣政府依中心校設施原則擇定一間為國民中心學校。同年3月,撤銷學區制。在此期間,縣內偏重於中學的創辦與發展,國小因教育經費和師資問題以及戰時影響,少數停辦。

中華人民共和國時期

1950年初靈西區人民政府在那樓圩北三凝書院舊址上創辦第一所中學—靈西中學(隸屬靈山縣)。是年秋,靈西中學改名為“那樓中學”。

1951年,靈山縣於1951年6月2日將第七區即那樓區劃給邕寧縣管轄,從此,那樓地區屬於廣西邕寧縣,所屬的學校也歸邕寧縣管轄。那樓中學更名為“邕寧縣第二初級中學”。

1969年9月,邕寧二中招收高中新生,成為完全中學,遂更名為“邕寧縣那樓中學”,那樓高中也隨之成立。

至1990年,那樓境內共有國小22所(含分設出的鎮龍鄉,下同),其中中心國小2所,村完小20所;中學4所,其中完全中學1所(內含高級中學1所),初級中學3所,分別為那樓中學(邕寧縣第二中學)、那樓高中、那樓鄉第一初級中學(當時還未建鎮)、中山中學、鎮龍中學。

那樓鎮一中

那樓鎮一中2008年6月,由於教育改革的發展,根據南寧市要求,最後一屆高三學生畢業那樓高中隨即撤銷。

那樓鎮中心學校

那樓鎮中心學校2010年,那樓鎮經教育改革後,現有中心學校(總部)1所,學片中心國小2所,村小20所(除鎮龍國小外,其餘完小沒有六年級),教學點47個,城區辦中學兩所(即那樓中學、那樓鎮第一初級中學),中心幼稚園3所(含新街、鎮龍分園)。國小生5468人,中學生約3000人。全鎮教育共分2個教區,即那樓教區與鎮龍教區。那樓教區共16個完小(含中心學校),2所中學;鎮龍教區共6個完小 。學片中心(即那樓中心學校、鎮龍國小)將學片完小的六年級合併,設內宿生,為半寄宿制學校。那樓鎮中心學校教學成績常列邕寧區前茅。那樓鎮中心學校是一所教學先進的學校,由2005年的那樓鎮教育輔導站與中心國小合併而成。國小環境優美,學生素質良好,成績優異,2006年以來,學校期考成績均居邕寧區各中心學校之首。2011年,學校共設29個教學班(其中六年級14個班,一至五年級個3個班),學生1478人,是邕寧區規模較大的國小。

那樓中學與那樓鎮第一初級中學均為城區級中學。其中那樓中學是最大的邕寧區鄉鎮中學。

衛生

醫療衛生

那樓中心衛生院

那樓中心衛生院那樓鎮設有1箇中心衛生院,1個衛生院,22個村級衛生所。2010年,那樓中心衛生院有職工72人,其中衛生技術人員59人,占81%,醫院設備比較完善,是邕寧區唯一一所中心級衛生院,一級甲等醫院。2013年末,中心衛生院職工80人,中級職稱10人。另在鎮龍街設有衛生院,為一級合格醫院。

環境衛生

2012年前,那樓鎮設環境衛生工作站,環衛工人10餘人,汽車1輛。2012年,那樓鎮環境衛生管理站成立,上級增派26名環衛工人,和一批設備、1輛汽車,現有40餘環衛工人,40餘輛環衛人力三輪車,汽車2輛,主要負責那樓鎮區主要街道和市場的清潔衛生工作。2013年7月12日,得到愛心企業公司贊助拖拉機3輛及一批車。是年8月,為回響“美麗廣西 清潔鄉村”又增置4輛汽車。2014年,投資100萬建設青草嶺垃圾中轉站和鎮環衛站。

交通

貫穿鎮境內的蒲

貫穿鎮境內的蒲以那樓鎮區為中心的交通樞紐,那樓鎮現有縣道一條(三級公路),過境里程為30千米(潭龍至那良村邕靈界段);鄉(村)道(四級公路)15條,總里程約130千米。全鎮22個村委會(社區)都通了硬化水泥路(其中水泥面寬準3.5米),絕大多數自然坡通了硬化水泥路(水泥面寬準3米),各村坡間來往方便,全鎮村坡都通了汽車。022縣道自偏西北斜穿境內,境內里程30千米(含鎮龍至那良段),道路等級為三級公路,橫穿鎮區。該路自起邕寧城區蒲廟鎮八里亭,直至靈山縣太平鎮,其中蒲廟鎮至鎮龍段(經那樓鎮區)為三級公路,鎮龍至那良村段仍為四級瀝青路段,那良村邕靈界至太平鎮段為三級水泥路段。該路可延伸至靈山縣,是靈山縣往南寧市的交通便道之一。

那樓鎮區有通往新江鎮(18千米)、百濟鄉(26千米)、中和鄉(24千米)、劉圩鎮(15千米)的四級水泥公路,各圩鎮之間來往方便。

地方公路線

蒲鎮公路

起於蒲廟八里亭,經那樓鎮區至鎮龍街,途經良信、花料、那路街、潭龍、羅馬、中山街、仁里(華亮)、那樓街、大田角(壇垌)、那坤、屯良、鎮龍街等村街。全程29.5公里,瀝青路面,寬7米,路基寬8米,三級公路標準。這條公路始建於上世紀六十年代,至九十年代一直為沙土路面,是境內最早的公路。上世紀九十年代末開始鋪設瀝青,為四級公路,編號為X022(縣道)。2009年7月,投資3600萬元的蒲鎮公路改建開始動工,於2011年5月底全線貫通。改建後的蒲鎮公路為三級公路,設計時速為30千米/時,是境內最好的一段公路,公路較直。可延續通至靈山縣太平鎮。

鎮太公路

鎮龍街至靈山太平鎮,途經賴苞、那豐、那蒙、那良、那璞、池塘、棠梨江等村(坡)。全程約25公里,鎮龍至那良段(邕靈界)為四級公路,瀝青路面,寬5米,路基寬6.5米,修建於1974年;那良(邕靈界)至太平鎮為三級公路。鎮龍至太平為X030(縣道)。這條公路是太平鎮通往南寧市的最便捷通道。

樓新公路

起於那樓鎮供電所,經壇墩、壇污、三江、那曉、新樂、沖達等村(坡)至新江鎮,全長約18千米。公路全線為水泥路面,寬3.5米,路基寬5~6米,為四級公路標準。此路在三江至那曉路段為全線最為曲折陡險。在蒲(廟)鎮(龍)公路改建期間,該公路曾作為臨時客運線路,車流量增大,發揮著重要作用。

樓濟公路

起於那樓鎮中心衛生院至百濟鄉,經屯底、那近、那利、屯甘、南光、南華、那鸞等村(坡),在紅星那鸞處接021縣道,沿縣道至百濟圩。全線里程約26千米,那樓至那鸞段為水泥路面,寬3.5米,路基寬6米,四級公路標準。這條公路是百濟通往那樓的便捷通道,對兩個鄉鎮的經濟文化交流具有重要意義。

那中公路

那樓鎮敬老院至中和鄉,途經屯六、周城、那文、那煙、周淥等村(坡),接邕(寧)靈(山)二級公路至中和鄉。全線長約22千米,那樓至二級公路段為水泥路面,寬3.5米,路基寬5~6米,四級公路標準。這條公路是那樓至中和最便捷的途道。

那劉公路

那樓鎮加油站至劉圩鎮,途經小何、那盆、那思、那稔、電達等村(坡)接邕(寧)靈(山)二級公路至劉圩鎮。全線里程約15千米,其中那樓至那盆段、劉圩至那床段均為水泥路面,寬3.5米,路基寬6米,四級公路標淮。那盆至那思至電達段水泥路面寬3米,路基寬4.5米。2013年正在招商改建成四級水泥公路,此後,那樓至劉圩將實現全線四級公路化。

機構設立

那樓鎮設立有交通管理站,負責轄區內的交通。公路養護方面,蒲鎮公路修建成後,於上世紀70年代初成立華亮道班、那坤道班,有數名養路工人,馬數匹,拖拉機一輛,瀝青冶煉設備1套。後曾一度廢置。2011年,蒲鎮公路改建完成後,於那樓鎮區北的壇坑坡新建一個道班,道班占地面積約1畝,有2層樓房一棟,汽車一輛,瀝青冶煉設備一套。

汽車站

1968年,那樓鎮第一個汽車站建成,地處當時的那樓街頭,車站狹窄,僅有70平方米。1986年,那樓站因個體客運業發展停止營業。

90年代,租借今那樓中學西面一塊約150平方米的土地,重新建起汽車站。汽車站地面為泥沙路面,逢雨天泥濘不堪。車站內公共設施十分不完善,無候車座位,車站廁所只是幾個水桶當做小便處,僅有一間衛生間。2010年,那樓中學收回租借的土地,車站廢置。

2006年,那樓鎮政府開始在今那樓城北開發區舊縣道19KM處征地準備建設汽車站。新的那樓客運站屬於三級客運站,公共設施比較完善,占地面積比較大。但由於資金與公路改建、城鎮擴大等諸多問題,已經征地的客運站至今未建立起來。新建的那樓客運站規劃面積10畝,屬三級站,位於城北壇坑坡。

客運

1977年,邕寧汽車站購置5輛解放牌客車,開始自辦客運業務,開通了蒲廟至那樓、鎮龍的客運線路,這是境內有客運業務之始。

至2013年,那樓鎮開通的常運客運線路有3條:南寧(大沙田)至那樓、南寧(大沙田)至鎮龍、南寧(大沙田)至那良,臨時客運線路2條:那樓至新江、那樓至百濟,麵包車線路那樓至鎮龍、那樓至那良、那樓至那務等多條線路。途徑境內市際客運線路2條:南寧至靈山太平、南寧至太平屯裡,省際客運線路1條:邕寧(南站)至深圳。

與邕寧區其他鄉鎮比較

2007年邕寧區鄉鎮、村(居)民委員會情況表

| 名 稱 | 行政區域面積 ( 平方公里 ) | 村民委員會 ( 個 ) | 居民委員會 ( 個 ) | 自 然 屯 ( 個 ) | 年末人口 ( 人 ) | 耕地面積 ( 公頃 ) | 農林漁業總產值 ( 萬元 ) | 糧食產量 ( 噸 ) | 農民人均純收入 ( 元 ) |

| 蒲廟鎮 | 249 | 17 | 4 | 160 | 127235 | 7317 | 40548 | 30923 | 3695 |

| 那樓鎮 | 349 | 20 | 2 | 92 | 88697 | 9256 | 60320 | 42156 | 3368 |

| 新江鎮 | 165 | 8 | 1 | 61 | 30320 | 4306 | 19264 | 8332 | 3170 |

| 百濟鄉 | 310 | 13 | 1 | 105 | 44302 | 9067 | 25372 | 27558 | 3418 |

| 中和鄉 | 176 | 7 | 1 | 37 | 33382 | 4135 | 19160 | 46967 | 3051 |

| 合計 | 1249 | 65 | 9 | 455 | 323936 | 34081 | 164664 | 125936 |

經濟發展

全鎮土地總面積352.2平方公里(原那樓鎮面積220平方公里,鎮龍鄉129平方公里,總349平方公里)林地面積138.5平方公里,森林復蓋率40%。2004年全鎮農業總產值3.39億元,財政總收入675.58萬元,農民人均純收入2460元;全鎮土地資源豐富,經濟作物主要有甘蔗、淮山、種桑養蠶、水果等,在養殖方面的肉雞、塘角魚,是該鎮農民增收的主要支柱。2004年,溫氏養雞353戶,出欄肉雞420萬多羽,純收入630多萬元,塘角魚養殖120戶,水面面積150畝,總產量45萬公斤,總收入540萬元;種桑養蠶是該鎮農民傳統的種養項目,亦是重要的經濟收入支柱產業。2004年全鎮桑園面積1.7萬畝,產鮮繭340萬公斤,產值5440萬元(以16元/公斤計),實現農民人均純收入增收99元。該鎮的種桑養蠶已形成規模,成為南寧市最大的桑蠶生產基地。淮山是該鎮著名特產,享譽區內外,素有“淮山之鄉”美譽。2004年淮山種植面積1.5萬畝,總產量2260噸,總產值2260萬元(以2元/公斤計)。該鎮的鮮淮山是含澱粉高,具有固血蓄精的藥效,銷售量占南寧批發市場的半壁江山,同時加工成乾條,乾片2500多噸,遠銷廣東、湖南、河南、四川等地是廣西重要的淮山生產基地,該鎮的加工業較發達,有淮山、辣椒的加工,成為該鎮轉移富餘勞動力的主戰場,也是農民增收的亮點。

2011年,全鎮工業總產值9628萬元,同比增長42.31%;農業生產總值10.3億元,同比增長4.86%;固定資產投資5667萬元,同比增長31.6%;農民人均純收入6202元,同比增長21.3%。

2011年,那樓鎮完成了早稻種植面積5.4萬畝,晚稻種植面積5.4萬畝,糧食總產41871萬噸。在羅馬村、那盆村建立了共500畝的超級稻生產示範基地。2011年12月初,通過了城區農林水利局組織的交叉評比驗收。不斷最佳化農業產業結構調整,淮山、甘蔗、桑蠶、“溫氏雞”養殖四大主導產業規模不斷壯大,優勢進一步顯現。2011年,完成淮山種植面積2.1萬畝,產值1.6億元;甘蔗種植面積6.1萬畝,產值13725萬元;桑園種植面積2.6萬畝,年產鮮繭336萬公斤,比上年增長38萬公斤;“溫氏雞”養殖580萬羽,產值17400萬元。那樓鎮在抓好溫氏養雞養殖的基礎上,著重發展蜈蚣、黃沙鱉、肉鵝、三黃雞、龍鳳雞等特色產業。2011年全鎮建立特色養殖基地7個,羅馬鑫隆蜈蚣養殖基地發展蜈蚣養殖戶58戶;屯良村天堂水庫黃沙鱉養殖基地飼養黃沙鱉面積達10畝,飼養量達2萬隻;那樓社區和那旺村肉鵝養殖基地養殖肉鵝3000羽,2011年3000羽肉鵝已全部出欄;以南寧市邕寧區龍鳳雞協會為依託,在羅馬村建立龍鳳雞養殖基地,現有龍鳳雞養殖戶65戶,年出欄達8.765萬羽。

2013年,全鎮完成固定資產投資2.45億元,實現工農業總產值13.37億元,財政收入3183萬元,同比增長663.31%,全鎮農民人均純收入8259元。這一組組亮眼的數據,彰顯那樓鎮取得了農業經濟、城鎮建設、黨建工作、文化品牌和民生服務五大成效,為該鎮科學發展注入了新的活力。如今,走進那樓鎮,處處可以感受到科學發展所帶來的累累碩果:煥然一新的新街,繁榮的農貿市場,畝產近萬元,享譽廣西乃至全國的那樓淮山,吸引了眾多賓客參觀學習的新農村建設典型的壇垌村那桑新坡…… 調整農業結構 引領經濟成長 那樓鎮注重不斷最佳化農業結構,以發展傳統產業和特色產業兩大“龍頭”為抓手,積極推進“菜籃子”、“米袋子”工程建設,促農民增產增收。在鞏固溫氏雞、淮山、甘蔗、桑蠶等四大傳統支柱產業的基礎上,那樓鎮大力培育優勢特色種養殖產業,改變單一經濟結構,進一步拓寬農民增收渠道。2013年,那樓鎮各類農產品加工、中草藥種植、特色養殖等企業共30家,年產值1.3億元,年利潤4590萬元。強力打造壇垌村、那頭村淮山無公害標準化生產基地、中山村桑枝食用菌優勢品種及集成新技術綜合示範基地、屯了村廣澤中草藥示範基地、屯了火龍果種植基地、那他村生態蓮藕種植基地等5個種植示範基地,推動種植產業規模化發展。積極發展河浪村肉鴨旱養、蜈蚣、黃沙鱉、蛇、肉牛等特色產業,建立特色養殖基地,鞏固發展“公司+農戶+協會”、“專家+基地+農戶”等經營發展模式,為農戶搭建一個產供銷服務平台,有效拉動全鎮農業產業更大發展。如今,那樓鎮逐步形成特色產業基地為主導,產業結構調整為動力,農村經濟穩步發展的良好格局,有效促進農民增收致富。 鎮內旅遊資源豐富,有雷婆嶺摩崖石刻的人文景觀和帽子嶺水庫自然風光,古遺蹟有位於三江村告祥坡的明團河營遺址。

黨組織建設

那樓鎮黨委現有82個黨(總)支部,7個黨總支和75個黨支部,其中:機關黨支部2個,事業單位支部25個,農村黨(總)支部41個。現有黨員1530人,其中:農村黨員1150名,女黨員205人,流動黨員243人。邕寧撤縣分區以來,在城區黨委、政府的正確領導下,鎮黨委帶領全鎮乾群認真貫徹落實“三個代表”重要思想和黨的十七大、十七屆三中、四中、五中、六中全會精神,以科學發展觀統籌經濟社會發展全局,堅持以經濟建設為中心,以調整產業結構,增加農民收入、提高人民生活水平和建設新農村為根本出發點,按照“一城一帶四產業”的工作思路,開創各項工作新局面,鞏固和保持經濟社會的良好發展態勢,全力創建“民眾滿意、組織認可”的先鋒示範鎮。

村莊姓氏

那樓社區

那樓圩:黃、李、杜、

何、施、楊、雷、麻、

王、譚、姚、曾、梁、

廖、鍾、孫、曹、胡、

張、馮、郭、賴、謝、

顏、方、龍、滕、蘇、

玉、寧、周、關。

那樓村委會

大何:杜、何。

木林:滕。

那王:黎、滕、才。

小何:黃、何。

壇橋:周。

那裡:滕。

壇倬:蘇。

壇坑:潘、梁。

屯六村委會

屯六:杜、施。

周城:周、玉、黃。

屯料:黃、蘇、曾、廖、張。

壇力:杜。

壇墩村委會

壇墩:黃。

壇污:王。

那樓:王、黃、陳、蘇。

仁里:何。

屯底:滕、黎。

華亮:黃。

壇垌村委會

壇垌:黃。

那桑:黃。

那板:黃。

壇盆:黃。

亭那:黃、梁。

那扶:黃、廖、蘇。

那文村委會

那文:黃、周。

庭燎:黃。

那頭村委會

那頭:玉、楊。

蘇秀:蘇、周、李。

鎮南:張、玉、黎、李、周。

屯許:李。

那梨:蘇。

那悟:蘇。

那農:周。

平貴:李。

那盆村委會

那盆:周、梁、馬、潘。

那逸:玉。

那思:周。

屯周:周。

佃馬:馬、黃。

堆牛:玉。

中山村委會

中山圩:賴、吳、李、黃、廖。

那棉:梁。

那志:賴。

大坡:賴。

那蕾:梁、黃、歐。

屯賴:賴。

從柏:賴、梁。

屯了村委會

屯了:黃。

屯王:黃。

雁塔:黃。

那椿:黃。

那琅:黃、郭。

屯吳:吳。

壇務:黃。

羅馬村委會

那馬:李。

那邏:李、倫。

青綠:李。

楊來:楊。

潭龍:黃、歐、李。

那花:李。

那旺村委會

那旺:韋、麻、孫、鍾、黃、凌。

那曉:黃、寧。

屯靈:黃、韋、李、黎、乃、鍾。

里羨:梁、樊

好龍:黃。

那務村委會

那務:廖、盧、譚、陳、李。

屯思:廖、陳、盧、李、楊。

屯甘:甘。

三江村委會

那度:李、韋、曾、丘、黃、杜、凌。

告詳:杜、黃、張。

那利村委會

那利:黃、廖。

那近:黃。

河浪村委會

河浪:梁、黃。

嫁光:黃。

屯群:盧。

那敲:韋、杜、黃。

那秘:黃。

那蒙:黃。

華佳村委會

那佳:黃。

那邊:黃。

屯良:黃。

陳良:陳。

鎮龍社區

鎮龍圩:黃、曾、劉、楊、陳、白、李。

那橋:李、曾、滕。

賴苞:黃。

那佃:李。

那他村委會

那他:黃、李、利、葉、施。

首龍:朱。

壇江:黃。

那益:黃。

壇壬:黃。

那壬:黃、李、蘇。

屯良村委會

那棉:李。

壇被:李。

那弄:黃、李。

大匡:李。

那杓:李、黃。

派沙:黃。

屯良:李。

那坤:蘇。

棠梨村委會

棠梨:黃、鄭。

新塘:黃、張。

江萬:黃。

那豐村委會

那豐:黃、李。

那沙:黃。

那讀:黃。

壇覓:黃。

林基:黃。

稔樂:黃、廖、方。

蟠龍:黃、李、盧、施、寧、滕。

那良村委會

那林平:寧。

那蒙:寧、滕、何。

那立:寧、玉。

那良:滕、寧、黃。

缸瓦窯:滕。

壇骨:寧。

那界:賴。

團嶺:滕。

壇頁:黃。

語言

那樓話(邕東南僚語),屬壯語南部方言邕南土語區,有雅依(Yai 或Yae)、布安(Mbuan)、勻蔞(Yein Laeu)、下南(Yua Nuam)、三鄉(Slam Yiang)等多種自稱或他稱。那樓話區域以原邕寧縣那樓鎮(Nua Lou)為中心,包括原邕寧縣那樓鎮、鎮龍鄉、百濟鄉、新江鎮、劉圩鎮、中和鄉的全部和蒲廟鎮、那馬鎮、南陽鎮的大部,以及鄰近的靈山縣太平鎮和欽州市那香鎮、新棠鎮的一小部分地區,面積約1500平方公里,人口約30萬人。

該區域在新中國成立以前一千多年的時間裡分屬欽州靈山縣、橫州永淳縣、邕州宣化縣(州縣名以宋代為例)三個州縣,三個州縣的交匯點即在那樓圩附近,這可能是那樓壯話被稱為“三鄉話”的一個來源。那樓壯話被稱為“三鄉話”的另一個可能是,原屬靈山縣的那樓、新江、百濟三個鄉有著共同的語言文化,於是這三個鄉的人被稱為“三鄉人”,他們所操語言被稱為“三鄉話”。總之,這一地區與“三”結下了不解之緣,正是這樣的“三管”和“三不管”造就了這一地區獨特的語言文化景觀。

那樓話有著比較獨特的聲韻調系統,明顯區別於鄰近的壯語、粵語及平話,而且,那樓話有著一套較為完備的常用漢字讀音系統,使得該區域引進漢語辭彙不需要藉助漢語西南官話、粵方言、平話方言、客家方言的發音,當地人民可以輕鬆地使用漢字本地讀音閱讀漢文報刊、書籍、檔案以及各種漢文作品。

那樓話在聲韻調方面的特別之處在於,它有著大量的前置喉塞音聲母和唇化聲母,其中的喉塞音成分、唇化成分屬於區別特徵,有辨義功能。而該語言音節中的喉塞音成分不僅作用於聲母及介音,還作用於主元音和聲調,應可視為類似於聲調的超音段音位。那樓話中,元音a、e、o 都有比較整齊的長短對立,這也是跟其他方言不太一樣的地方。

字母表 Si60 mu40 biu3

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m

N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z

聲母 Sleing1 mu40

b p m f s y v

d t n l ds ts sl

g k ng h mb nd q

元音 Yin20 yaem1

長元音 a e o i u ia ua

短元音 ae- ei- ou- i- u- -- uae-

韻尾 Vun60 mi3

-i -u -m -n -ng -p -t -k

特色小吃

那樓生榨米粉

這種小吃風味濃厚,鮮滑爽口,營養豐富且價格低廉。那樓生榨米粉製作有六道工藝,即選米、發酵、打漿、壓團、打團、榨粉。米漿提前磨好,滴乾水份,用布包起來,放進火膛中,用草木灰埋上兩三天的時間,讓米漿微微地發酵,帶一點點酸味,吃米粉時,隨吃隨榨。將弄好的粉團放在一個穿有幾十個小孔的圓鐵罐中,用一個削成圓形剛好能放進鐵罐的木頭,使勁壓塞進罐中的粉團,使粉團從小孔被擠出一條條圓形的米粉線,下面是一大鍋的骨頭湯,從小孔出來的細粉條直接掉入湯里里,不一會就熟了,撈上來盛入碗內就成為生榨米粉了。再把半肥瘦的豬肉剁碎,加上切成末的頭菜,一起炒香的頭菜肉末,澆上一大勺,撒上蔥花,加點油豆腐,澆上一勺湯,美味可口的生榨就做好了。

生榨米粉有兩種吃法:

1.是把米粉放入大碗中,澆上一大勺頭菜肉末,撒上蔥花,加點油豆腐,加進高級醬油、鹽、熟豆芽、鹹菜、生蔥各適量,倒入滾熱的骨頭湯即成,這種叫湯榨粉;

2.是乾撈,不加入骨頭湯,用由醬油、酸醋、鹽、味素等多種調味料熬成的滷汁淋入粉內,加上叉燒肉片、豆芽、酸菜、熟韭菜一起拌勻,就成為清涼爽口,適宜夏季食用的叉燒乾撈榨米粉。

該小吃堪風味濃厚,鮮滑爽口,營養豐富且價格低廉稱一絕。

芝麻餅

鐵鍋芝麻餅:起源於蒲廟、那樓、劉圩、中和等鄉鎮,原是邕寧人過年過節的喜慶小吃,現在只有少數老年人會做這種小吃,是一種將近失傳的小吃。米麵做的餅皮,黃糖加上若干種粟米加工成的餡料,把做餡用餅皮包好、壓成餅,撒上芝麻在燒紅的鐵鍋上烙乾。其貌不揚的圓餅,香脆的餅面咬在嘴裡咔吱而化,滲出清甜的餅餡和芝麻的香味,在口中慢慢散開。

冬日的那樓街等地常有老人架著平底大鐵鍋的蜂窩煤爐旁烙芝麻餅叫賣。

名勝古蹟

雷婆嶺摩崖石刻

雷婆廟摩崖石刻位於那樓鎮那良村那蒙坡東面的海拔209米的雷婆嶺上,周圍山嶺疊嶂,石刻主要在嶺頂北面的大裂縫的兩側崖壁上。裂縫長約50米,高約7米,石刻周圍鬱鬱蔥蔥,樹木叢生。

那樓鎮雷婆嶺摩崖石刻

那樓鎮雷婆嶺摩崖石刻據《雷廟碑記》載:每逢農曆五月初五,群賢畢至,少長成集,乘興而遊樂。同時,進行有關道教禮事活動,事後便在摩崖上刻字留念,這種活動始於清嘉慶二十四年(公元1819年),一直延續到至今,石刻所反映的多數是讚譽風景,亦有歌功頌德等內容。如“勝似桃源”、“名山仙洞”、“德著明峰”、“道大德宏”、“坪嶺圍殲塞敵膽,漢林鏖戰破妖園”等等。雷婆嶺石刻面積約有350平方米,總計43幅,最早的是清嘉慶已卯年間(公元1819年)刻的,形式不一有橫幅、直幅、圓幅、扇形、對聯式等。其中橫幅最多,占90%,最大一幅長3.18米,寬1.24米;最小一幅是圓形,直徑長0.46米。字型有正楷、行書、魏書、隸書等字型,最大字型是53×49cm。

那蒙坡百年老民居

與雷婆嶺摩崖石刻隔山相望,遙相呼應,有一處古民居。古民居位於那良村那蒙坡,有數百年歷史。依山而建,古樸莊重,民風淳樸,村中遺留許多歷史文物,有較好的歷史文化研究和農家樂旅遊開發價值。

告祥坡明團河營遺址

遺址位於南寧市邕寧區那樓鎮三江村告祥坡東北1.5千米處,始建於明成化初年(1465年),由北海道僉事林錦、都指揮歐磬同建。遺址長250米,寬120米,三面環以三江河,又稱“圍城”。邕寧縣開展文物普查時發現,採集到青磚數塊(0.3×0.17×0.09米)、瓦筒、勾頭、青花瓷數塊。

帽子嶺水庫

位於那他村那壬坡,水庫是新江河正源,庫容614萬+26.6萬立方米,是那樓境內最大的水庫。水庫緊鄰帽子嶺,碧水青山,構成一處景觀。帽子嶺海拔249米,是鎮境內最高峰,清末曾為反清復明義軍的根據地,解放戰爭時期,粵桂邊區3團21營部隊也曾在此活動。山附近有一個洞,傳言曾是一個老虎洞。帽子嶺鬱鬱蒼蒼,登峰頂可以一覽周圍景色,是旅行的好去處。

那樓革命烈士紀念碑

那樓革命烈士紀念碑

那樓革命烈士紀念碑位於城區人民路與紅星路交接路口,始建於1968年,1986年重建,紀念碑占地約1畝,碑文“那樓革命烈士紀念碑”。那樓具有優良的革命傳統,自20世紀20年代初,那樓就有中國共產黨早期的組織,在抗日戰爭、解放戰爭時期,那樓的英雄兒女拋頭顱、灑熱血投身於革命。那樓地處原廣東靈山縣西部,與廣西邕寧縣、廣東欽縣交

界,是粵桂的緩衝地帶,而那樓圩歷來為邊區的經濟、政治、文化中心,戰略位置十分重要。抗日戰爭時期,那樓圩作為靈西的抗日指揮部。解放戰爭時期,那樓圩成為國民黨餘部的一個據點,同時也是新興的人民政府駐地。在解放戰爭時期,在那樓境內發生了那近村殲滅戰、壇垌亭那殲匪戰鬥2起戰役。那樓革命烈士紀念碑2011年9月被評為“南寧市不可移動文物”。

2013年9月,紀念碑重建工程啟動。