簡介

那岩古木寨

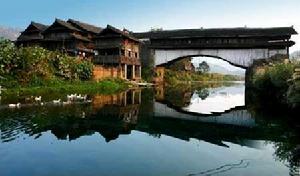

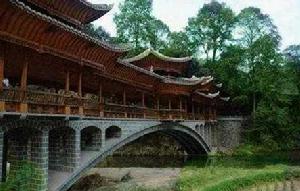

那岩古木寨那岩屯位於廣西西林縣馬蚌鄉的西北部,是一個毗鄰國家重點水電工程天生橋水電站庫區-----萬峰湖的美麗壯家山寨。這兒居住著120戶壯族(布依支系,壯族的另一支係為布儂)人家,全寨人口576人,房屋建築形式為明、清時期的“乾欄”式木樓,且仍保存著古時因軍事防禦而形成的“戶戶相聯、家家相通”的房屋布局。

那岩建寨已有1000多年的歷史,據寨中老人所述:祖上是古“句町國”頭領“承”的後裔,全寨以岑、吳兩姓為大姓,目前寨中居民仍織土布、穿土布、講土語,許多習俗都與西林縣歷史上的古“句町國”的有著極其重要的聯繫。為此,該屯的“乾欄”建築群也被專家喻為“廣西壯族的標誌性建築”。這兒距馬蚌鄉政府駐地6公里,離萬峰湖景區2公里,至省道20331線1公里,到南昆鐵路最近車站僅75公里,是廣西“大石圍”和雲南“魯布格”兩大旅遊風景區相聯繫的必經之地。

歷史文化

那岩古木寨

那岩古木寨那岩屯由壩南、坡瑪嵩、小寨等3個山峰組成,峰頂建有民眾的109幢“乾欄”式木樓,在壩南一帶的木樓則戶戶相聯,家家相通,儼然一戶大“家庭”。身居樓內,環視四周,一幅由青山、溪流、木樓、竹林、梯田、古樹組成的壯家田園風光畫盡收眼底。上世紀90年代為改變當地的落後面貌,民眾靠人工挖了一條進寨便道,農用車可以勉強通行。也是因為多年未曾對該條道路進行加寬擴建,現代建築材料難於運入木寨,才使整個古木樓建築得到完好的保護。

該屯占地1.86平方公里,擁有水田56.23畝,擁有15畝柑桔果園,松樹300畝,杉樹212畝,毛竹270畝,油桐106畝,油茶89畝,茶葉27畝。經濟作物主要以生薑、薏谷為主,種植面積分別為200和113畝。2004年人均收入1510元,人均有糧200公斤。隨著國家重視和投入,該屯的基礎設施得到了不斷的改善。全寨擁有電視機83台,接收電視信號的均是農戶自發購買的小型接收機,能接收5—24套電視節目。全寨建有沼氣池77座,衛生間41間,電話(手機)15部(台),飲水機17台,同時設有乾淨的客床40張。為清潔環境,已自鋪設竹木暗溝31米。

那岩古木寨

那岩古木寨那岩屯至今仍保持熱情好客的原始習俗,團結互助是該寨的傳統美德。該寨子民風淳樸,仍保存壯民族的眾多古樸習俗,全寨有140人能唱北路壯族清水江調山歌,103人會用木葉吹湊民族山歌,181人能用120台織布機紡織壯族各色土布和製作本民族服飾,285人會製作壯族特色菜譜。在外界文化不斷湧向木寨的過程中,寨內仍舊保持織土布、穿土布、唱山歌、守舊俗等習俗,山歌中比較著名的有《種田種地歌》、《種棉歌》、《刺繡蠟染歌》、《起房造屋歌》、《酒歌》、《問酒歌》、《擺酒歌》、《摩朽貫》,巫術中還有《立幡調》、《掛幡調》、《開葷調》、《追敘調》、《獻羊調》、《哭訴調》、《獻湯調》、《開路歌》、《敬地脈龍神》、《下葬調》等,是研究廣西各路壯族不可多得的“活史料”。

那岩屯的建寨歷史,至今仍無具體的文字記載。但根據寨中老人世代相傳得知,寨中先人是古句町國的後裔。根據寨中的傳說,當時那岩三個山峰均是森林密布,長滿刺竹,易守難攻,且古夜郎國、古滇國與漢朝都難於管理,使得古句町國在戰敗後(具體的戰敗原因不詳)在那岩古木寨生存下來。為了使這個軍事要地更好地發揮防禦作用,寨中建房均在山峰頂,並且戶戶相通,以便於調兵防衛,當地壩南(地名)現存的戶戶相通木樓建築便是最好的印證。經過歷史的演變,形成了十分團結的民族——壯族。也是因為這些原因,使得當地的民族習俗與附近的許多村寨有眾多的不同之處。

清朝年間,雲貴總督岑毓英經常到那岩屯行走,調解鄰里糾紛。並且還動員當地岑氏家族要培養知識分子,要不然是會受豪強欺壓。當年總督曾住過的木樓如今仍安在,這又為當地的歷史增添了濃重的一筆。

解放戰爭時期的1951年6月,在該屯打響了著名的“那岩戰役”,戰鬥時間長達8天之久。當時,人民解放軍四野59軍219師656團及一個迫擊炮營參與了戰鬥。戰鬥中敵我雙方消耗了大量的彈藥和人員,解放軍有15人犧牲(其中三人安葬於那岩),匪首林介雄戰敗自殺。至此,盤居雲南、貴州、廣西三省(區)交界處的最大土匪組織匪滇桂邊區九縱隊至此瓦解,為全面解放西林、羅平、興義等周邊縣市奠定了堅實的基礎,該屯現存有戰役戰壕、掩體等遺址,是發展紅色旅遊的良好載體。

不妨在此小住幾日,身居樓內,環視四周,一幅由青山、溪流、木樓、竹林、梯田、古樹組成的壯家田園風光畫盡收眼底,是夏季尋覓清爽,體驗幽靜的好去處。此外,距此兩公里還有一個萬峰湖景區,有興趣也可去看看。

旅遊提示

寨中至今保存眾多古樸民俗,如北路壯族清水江調山歌、用木葉吹奏民族山歌等。

遊記

那岩古木寨

那岩古木寨那岩古木寨情思心路

並不是怎么刻意地去探尋這個綠樹叢中的古木寨,純粹是一項工作中的偶然,可是真正步入其中時,我卻有了種想放下手中的工作,美美地呆上幾天的感覺。

木樓接踵摩肩,屋檐與屋檐重疊,木廊與木廊相連,一家炒臘肉,香味卻溢滿半個山寨。據說整個木樓建築群建築之初僅僅是考慮到能共同對付土匪、山賊的滋憂。而如今,一家嫁娶,全寨同樂,穿戴著鮮艷土布服飾的壯家紅男綠女在木樓迴廊上追逐、嬉戲,“凳凳”作響的腳步聲透出縷縷遙遠古老習俗的韻味。這些被歲月描繪得灰暗的木樓,似乎在向我們這些山外來客講述這個有著八百年炊煙的古木寨的風風雨雨。

織布機“嘰咔”作響,條條棉線在壯家姑娘的手中變成捆捆土布,寨上的老人對我說,這兒的每個女孩出嫁時都要帶上8張土布毯、8套土布衣和8捆土布這“三件寶”,如果誰能超過這個“最低標準”,那誰的身價就越高。我才明白這“嘰咔”作響的織布聲為什麼綿延至深夜,原來是壯姑在紡織未來的攻彩生活。

那岩古木寨

那岩古木寨雖然時代發生著翻天覆地的變化,可夜裡姑娘、小伙還是邀我一塊打糍粑。你一節竹棍,我一節竹棍,刨得錚亮錚亮的,活像一件藝術品。糯米在“震子(木寨蒸飯用的一種器具)”里蒸熟了,熱騰騰地倒進木“粑盆”里,姑姑、小伙你一桿我一桿,兩位男女,面對著面,你往前我也往前,兩根竹桿在“粑盆”相互用力攪,在相互言語的逗趣中,顆顆糯米不一會兒便被搗成粘乎乎的一團糯米糊。“好了,別打了,都快成水了!”壯族老媽媽笑著說道。這時,還是這兩根讓姑娘、小伙“舞”得自如的棍子把糯米湖攪成一團,共同抬起,由一個手了抹了茶果油的中年男人取下,放到已用油抹好的簸萁里,再由老奶奶們把已制好的拌有豆、蒜葉、香料的餡包進糍粑里,做好後還要在糍粑外表抹上油,一個個“列隊”排在鋪著白紗布的竹籮里。雖然我們這些山外人早已垂涎欲滴,可卻被告知明日或火烤、或油煎才美味,今夜無法享用,令我們好不生憾。

一聲聲鳥啼,一陣陣雞鳴,我從昨夜的甜夢中甦醒。走到木走廊向前方一看,層層白霧沐浴著群山,如母親般呵護著木樓的百年古樹枝頭仍滴著昨夜歡快的露水。我深深吸了一口林間的空氣,好舒服!也許是受了太多城市煤灰的洗涮,我竟然感到這山間的空氣有點兒甘甜。

“吃早飯,吃早飯!”我走近桌旁一看,剛從沼氣爐上抬下的燉臘豬腳已香氣四溢,再走到火灶的大鍋邊揭開蒸籠一看,裡邊全是縈素搭配的野芹菜(也稱情菜)、摘耳根、龍爪菜、四爺菜(那岩的特色菜)、乾酸菜……我準備動筷子,卻被同伴拉住了手“你還沒洗臉呢!”,弄得大家一堂鬨笑。

臨出山寨,一位清秀的壯姑送了我一隻有著美麗蛋籠的紅色鴨蛋,正當我揣摩它的美麗時,不防這位姑娘用她胸前的一隻同樣有著美麗蛋籠的綠色鴨蛋用力和我手上的紅蛋用力一碰,“喀嚓”一小聲,我手中美麗的紅蛋和她的綠蛋瞬間都給碰破了。正當我迷惑不解時,同行的同事說,這是“那岩木寨”的一種風俗,是青年男女表示情感的一種方式。並且對於碰蛋的結果還有著深深的含義,若兩隻蛋都完好無損,則表示無緣無份;若只有一隻蛋壞,則表示有緣無份;若兩隻蛋都破,則寓意著有緣有份。回過神,我欲找尋那位與我“碰蛋”姑娘,可卻不知是那一位,因為在我面前站了好多位也穿著同樣美麗土布衣的壯家女正朝我唱著送別歌呢。

這是哪?我對她們問道。是“那岩木寨”。好!我記住了。