人物簡介:

亞洲藝術研究院 研究員;

亞洲BIEAF國際環境藝術節 國際學術委員;

大韓民國南部現代美術協會 中方當代藝術策展人;

國際金融投資家聯合會(慈善藝術委員會)常務理事;

主要展覽:

2012: “知青時代”首屆中坤當代藝術邀請展,中國北京

東方·新諾亞方舟當代藝術展,中國北京

“動力”首屆深圳國際藝術博覽會特邀主題展,中國深圳

“水之道”中國當代水墨六人展 ,中國北京798

韓國國際現代藝術邀請展,韓國釜山

中國國家漢辦“與時俱進的水墨中國”海外巡迴展,全球孔子學院

首屆聯合國(中國林州)國際友好和平藝術節,中國林州

BIEAF國際環境藝術節當代藝術邀請展,韓國釜山

2012北京(國貿)國際藝術博覽會,中國北京

中國北戴河首屆國際鋼雕藝術節(國際藝術博覽會),中國秦皇島

大韓民國南部(麗水)國際 當代藝術大展,韓國麗水

亞洲國際環境藝術節特邀個展單元-邢罡‘冰山之瀑布’當代水墨藝術展,天津濱海/韓國釜山

第二屆中國(林州)水墨雙年展,中國林州

中國(深圳)國際水墨雙年展,中國深圳

2011: 第27界大韓民國國際現代藝術大展,韓國全州

韓國濟州國際 當代藝術邀請展,韓國濟州島

藝術青島-首屆青島 當代藝術邀請展,中國青島

自由的天空青年當代雕塑藝術展,中國北京

二十五米長卷·冰山邢罡當代水墨工作室開放展,中國北京/天津

維納斯的港灣·邢罡 當代藝術作品展,中國大連/天津/青島

五星之美·邢罡新水墨藝術展,中國河北唐山

維納斯與玫瑰的春天·邢罡藝術作品展,中國山西太原

夢幻濱海國際 當代藝術展,中國天津濱海新區

‘冰山如此多嬌’邢罡當代水墨藝術展,中國天津

東北亞的光芒國際藝術邀請展,韓國釜山

2009: 第25界大韓民國國際現代藝術大展,韓國

韓國國際 當代藝術邀請展,韓國

2009大韓民國國際藝術博覽會,韓國

BIEAF國際環境藝術節巡迴展,韓國釜山/日本東京

經典元素 當代藝術邀請展,中國北京/天津

“囍”中國新漢字藝術個展,中國北京/天津/廣州/上海/山西

穿越地球·邢罡個人裝置藝術展,中國天津

2008: 幸福對撞機 當代藝術邀請展,中國北京

踏破鐵鞋·裝置藝術工作室開放展,中國北京

紅色娘子軍偵查漂浮日記·個人架上繪畫展,中國北京

2007:思想者之塔·當代架上藝術邢罡個展,中國北京/天津

2006: 踏破鐵鞋·金屬裝置藝術展,中國天津

2005: 過去與未來之間:中國新影像及新攝影藝術-V&A Museum, 英國倫敦

2004: 過去與未來之間:中國新影像及新攝影藝術,美國紐約

人造風景的消費藝術邢罡個人作品展,愛爾蘭都柏林

個人展覽“消費美色的時代” 當代藝術展,中國上海

個人展覽“消費美色形式大餐” 當代藝術展,中國天津

2003: 攜手新世紀繪畫作品展,中國北京

台北獨立影像展,中國台灣

2002: 中央美術學院數碼實驗影像展,中國北京

2001: ‘雕塑·變異靈魂’中國北京申奧美術作品展,中國北京

0工作室作品展聯展,中國天津

現實與現象·邢罡個人展覽,中國天津

青銅時代青年雕塑作品展,中國銀川

作品收藏:

近些年,邢罡的藝術創作被中、英、德、法、美、韓、瑞士、瑞典、比利時、義大利、澳大利亞、愛爾蘭、新加坡、日本等國家和台灣、香港地區的機構或個人收藏。

評論文章:

[一] 自然的現代啟示錄與冰山水墨的張力文:夏可君博士(哲學家、藝術批評家)

2011年5月寫於北京

水墨之為水墨,在中國傳統文化之內,是與自然一道共呼吸的,無論描繪的對象是自然山水,

可惜當前水墨的幾種形態與自然沒有關係:那些還在傳統之內進行程式化繼承的生產,已經不再與自然性發生關係,僅僅是複製而已;那些以西方現代藝術中各種手法對水墨施行暴力製作的水墨,當然與水墨的自然品格更沒有關係,僅僅是外在強力的強加;那些以表現性與現代情緒來改造水墨的努力,不是過於浮躁就是圖片效果而已,與自然性以及生命氣質轉化也沒有關係;那些抽象水墨,在繼承所謂禪宗或者中國極多主義的重複勞作中,恰好失去了自然性的滋養;因此,要進一步展開水墨的可能性,必須重新把水墨與自然內在地關聯起來。

我看到了邢罡的當代水墨《冰山》系列作品,重新理解了水墨與自然的關係,面對這個時代自然生態的破壞,面對水墨內在品行的必然變異,試圖重新打開水墨繪畫之新的可能性。

傳統水墨儘管一直以柔軟的手法,比如所謂南宗的披麻皴為主導,以沖淡平和為最高意境,以氣勢的營造為主要構圖,但是面對現代性的災變,尤其是整體生態的破壞,哪裡還有自然?哪裡還有山水?一切成為了景觀,成為了熒幕化的圖像,如何打破景觀的政治觀看方式?這就必須更加徹底回到自然,回到自然,乃是回到自然的災變,回到元素性的變化,隨著資本主義對自然資源的消費與徵用,自然性已經蕩然無存,因此,與自然息息相關的水墨必須面對此自然的災變,自然已經成為廢墟,這廢墟可以帶來本雅明所渴望的那種拯救的暗示嗎?必須以冷靜的方式來面對自然,以更加明確而且徹底方式喚醒我們對自然的關注。

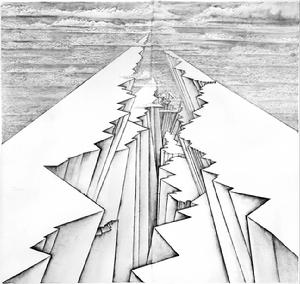

邢罡以兩極冰山的一次次崩裂的形式來昭示這個自然破壞的朕兆。在長達25米的巨幅作品上,

那些冰山尖角的撞擊,帶來一種刺痛,而且裂痕在裂谷之間,有著形體,有的還有著性的暴力的暗示,這是對人性慾望的誇張,而且使之處於冰冷的冷卻之中,既是反諷也是治療,以水墨描繪冰山,這是傳統山水畫幾乎沒有碰觸的自然,儘管傳統有著雪景圖,當代很多水墨畫家試圖強化冰冷的寒意,但是,都沒有面對自然災變的可怕性,邢罡的巨作具有一種現代啟示錄的莊嚴,看到冰山的不斷斷裂,那些還在漸漸斷裂的裂紋,似乎我們聽到了畫面空白之處迴響著的碎裂的聲音。更為富有想像力的是,畫家還巧妙地把中國地圖的形狀至於裂谷之中,這是來自藝術的巨大警告,也是自然對於我們的隱秘告誡。

中國文化,自從2008年以來,進入崇高之中,對巨大的渴望也伴隨著災變的來臨。無論是2008年的汶川還是2011年的日本,自然元素性的不和諧,導致了大地的元素性震動。藝術不過是對這些震動的地震儀一般的敏感,邢罡冰山上的裂紋就是如此元素性震動的記錄。

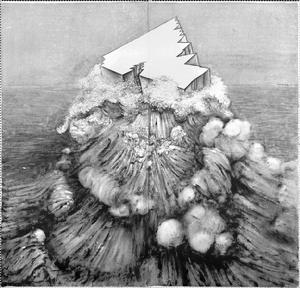

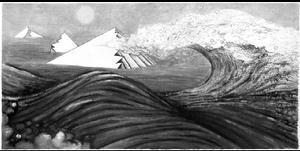

當然,畫家也在尋求對這些碎裂之物的拯救,這就是他再次回到了水的柔軟與冰山的硬度之間的張力之中,我們就看到《漂浮的冰山》和《浪花托起的冰山》系列上,那些攪動的水波,被畫家處理得異常微妙,既有著漩渦的捲動,推動著一塊塊碎裂的冰山,試圖消融它,在撞擊中產生出很多美麗的浪花。這之前的巨作《冰山》上,天空的雲彩與冰山的尖銳之間有著對比,現在,柔和的雲彩與水紋結合起來,這種內在捲動著,有著波折的水紋,既是要推動冰山,也是以內在柔和的氣力消融冰山,這是水墨以柔克剛的再次恢復。

邢罡以其迷人的繪畫技術,讓我們看到了水波的柔和之力與冰山硬朗的強力之間如何形成一種新的繪畫語言,這種剛柔相濟,帶來了畫面上巨大的張力。

畫面構圖有著日本北海道的某種風光,但是並沒有走向裝飾,而是保持自然災變的預覺,但是喚醒水墨自身內在柔和的綿綿之力,來克服尖銳的傷害,水墨潛在地表現出一種對現代性災害的治療,而且畫面的內在冷靜,也是對時代喧囂騷亂的某種安撫。

這種曠古的寒意,是喚醒法國哲學家波德里亞所思考的冷記憶(見其《冷記憶之二》):“生態拯救的唯一希望:寒冷。新的冰凍期:夢想。種群將在廣闊的冰川、無邊的沙漠、無人煙的條件下,重新找到人類的意義——這是替代這個星球上家園氣候調節的唯一辦法。”我在邢罡的作品上看到了這種對寒冷的巨大想像,喚醒了我們生命最為內在自然本能之中的冷記憶,只有此冷記憶可以拯救我們,這是讓自然來拯救。

[二]冰山的追問

·文: 郝青松博士(藝術評論家)

2010年11月 寫於北京 清華園

當代藝術需要價值追問,只有在終極真理的關懷和現實問題的關注中,

邢罡是在這個藝術市場化的尾聲中走過來的藝術家,親身經歷了藝術泥潭中的苦樂。

畫者義在對於生態的關注,經濟給力透支了美好的山河和子孫的幸福,藝術對自然危機的現實表達與危機預言,是⼀一種職業立身最起碼要承擔的社會責任。由自然深入社會,邢罡的這件作品具有更深入的闡發意義。“江山如此多嬌”,偉人(毛)的詩句, 傅抱石的名作,時代的標誌,

在早已宣告的沒有震撼藝術的時代里,如果邢罡的《冰山》能給我們這種警醒,就意味著藝術還有希望。

個案研究:

冰山圖騰的身體幻象——邢罡冰山水墨文本的個案研究文:顧凱軍(藝術學者)

2011年6月寫於北京

“世界是一個巨大的身體” ——道岡人[註解1]

世界是一個巨大的身體,反過來理解人的身體也就是世界的身體。人類在理解萬物的同時展開了他的心智,對於那些不可理解的東西人就以自己身體為原型,將自己變形成事物,於是人就變成了那些事物。在邢罡的《冰山》作品中,任何突起的部位都是“且”,任何裂隙或孔洞都可叫做“口”,圖騰感和空間場景的儀式化是邢罡作品的主要特徵。

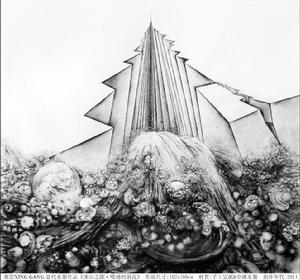

邢罡的冰山略去了皴法,內外輪廓都是由直線來交叉組織而成,這很讓我聯想起中國唐代以前早期山水畫中“空鉤無皴”的傳統畫法,由於水在固體狀態下是幾何狀態的:如冰花、水結晶、冰山,所以都是稜角分明。這種沒有皴法卻有著極強空間構成感的水墨作品,代表了當代水墨畫的另一種表現形式。這種類型的作品畫面往往荒蕪人煙,世界被藝術家以幾何狀圖形、以人的身體為意象,以視覺圖騰的形式展現出來.

我一直以為世界在隱喻的層面上是可以言說的,即世界可以被超日常的話語以隱喻的形式(格言、神話、成語、典故、童話)以虛擬的人、物、事和空間去呈現出來。也就是說世界是可以被一種隱喻的、詩一般的語言去言說的。我舉一個例子,老子在《道德經》中講“天地之間其由橐龠[註解2]乎”,老子將天地之道比喻成一個像風箱那樣中心空洞有氣在內鼓盪的一個巨大的樂器。海德格爾在1948年有一個很著名的演講《物》,他在講台上不厭其煩的拿一個空杯子打比方來比喻“存在”,實際上就是老子“當其無,有其用”理論的西方翻版[註解3]。我不認同羅素的“世界是可知的,可以理解的”,或維根斯坦的“世界是一種用語言無法呈現的某種神秘的東西”。他們都只說對了一部分,但同時又失去了世界整體。世界只有被隱喻和擬人化為人的形象和身體時才能被人類感知和描述出來。我更欣賞老子和莊子那種醉拳的表現方式:用模糊的語言去表達一種清晰的思想。這種語言是一種大象,一種宇宙心象空間的擬人化(也可擬為人所用的物品如:樂器、房子、杯子等等),而不是西方經典學者語言分析的那一種思路。

這種言說方式將世界隱喻為一個巨大的身體。而言說者(我)的身體在這種隱喻的言說行為中,自己的身體不知不覺地變成了世界的身體。在邢罡08年的作品《江山如此多嬌》系列和《冰山如此多嬌》中,無數個巨大的女人體臥躺在海上,她們提膝成三角形的山狀,而遠景的重重山或冰山也呈金字塔式消遠,天安門以海市蜃樓的形式隱現在浮雲中,平靜的海面偶爾彈起小朵的浪花。在冰面上優雅的女人體是不幸的,心地邪惡的人會尋機損害“她”,而她在呈現出冰山的姿勢更是向我們暗示,“她”離恥辱就僅隔一層薄紗了。在這裡我們看到的是雖然自尊、自大,卻因內向而羞澀、自閉,甚至自私的身體,是一種社會學式,或者一種政治學的身體。

可是在二十五米長卷《冰山》這件作品中,身體作為一種巨大的隱喻變得完全個人化了,只剩一個個挺立的“且”和無數隱密的“口”。我們看到了地震,冰山在崩塌,地震在心理學喻意上是一種失敗和爭戰的象徵,代表了更多的混亂、不幸和苦難。作者沒有讓畫面出現人的形象和各種物象之間的掙扎,相反作者表現了世界末日之後世界的一切都復歸於水,世界所有的一切的固體都只是冰山而已,而這冰也只是水的幻象,畫面沒有了藝術家和物象之間的搏鬥和掙扎,只剩下寒冷玄冥的不毛之地。一個人都沒有了,在冰塊中凸顯的一切圖騰和形象也只是冰裂紋而已,“她”只是像一個鷹或像雞形的地圖,但是這只是冰裂紋形成的一個巧合和偶然,僅此而已。在這裡身體的政治性和文化性都隱藏起來了,只剩下一種潮濕的、私密性很強的身體。世界被隱喻為冰山,而這冰山又是人體的幻象。人的靈魂在冰山的壓迫下“喘息”和“呻吟”,人的血液在冰山下“涌動”,冰山上的風是人的“微笑”和“嗚咽”……。

我們都知道,諷喻或者反喻是當代各種觀念藝術中的一種普遍特徵。邢罡把自己從2005年開始的水墨創作《五角星》系列及之前‘新書法’系列作品稱之為“觀念水墨[註解4]”,那是具有一種視覺幻象的隱喻之思;可是對於“冰山”系列,他認為用“觀念水墨”已無法涵蓋,我也有同感。其實“內容”的最深層次是“形式”,“形式”的最深層次是“內容”。在語言學意義上,藝術家並不是“內容”的締造者,賦予作品的“形式”,其實在更深層次上是作品的“形式”創作了藝術家的“觀念”。從這一點來說邢罡的《冰山》系列是一種非常有意義的嘗試和探索,在《冰山》之後的系列作品中,邢罡原先隱喻的那種政治的、文化的身體都不見了,作者的“觀念”跟隨著作品的形式的變化而成長、豐厚起來。

在《冰山·山水行雲圖》系列中,水是靜止的,冰山的縫隙在和水中倒影的共生關係中形成了一個完整的“口”字,平靜的水面之下,世界是如此的深沉,可是在這沉睡的表象之下卻隱藏著某種不可知的能量。而在《冰山·浪花托起的冰山》中,平靜的“口”被洶湧激盪的巨浪所打破而躁動不安起來,然而這種躁動並不是無序的。在《冰山之隙·噴涌的浪花兒》之中,那噴湧出的浪花兒以無數個透明、立體、鏇動的“太極圖[註解5]”在空中擰轉,在運動中形成了有機的整體。因為波浪的每一個細節都被擰成一種動勢的立體“太極圖”,可想而知,這個瞬間迸發的能量之大,大到足以讓人忘記了恐懼、超越了敬畏,達到了以柔克剛的東方之美和動態平衡。波浪噴射的高潮並不體現在波浪本身,它由動能瞬間轉變為勢能,讓冰山以爆裂和崩壞的形式體現出來,山的崩裂是因為山體下巨大的暗流,無窮無盡的黑暗……,在波浪高潮勃起的形態中,作者表達了人類面對世界末日前夜的一種痛苦,表達了我們人類在面對虛空能量時的一種無知、無奈和恐懼。人,我們所的人,在面對這種虛無的能量時都會有一種本能逃避,在當今社會,在我們這個時代,有勇氣直面這種死亡意識而奮身一躍的人,大概只剩下詩人了。邢罡以自己獨特的方式表達了中國水墨文化的生命和死亡。

冰是水的表象,是水的幻化,它產生於水,也終有一天會復歸於水,在《冰山·山外有山》

邢罡說他在碩大的工作室畫“冰山”的時候確實感到了“寒冷”,這可能和心象的味覺有關係。這讓我想起佛教淨土宗有一種稱之為“十八變”的觀想,通過精神的冥想把自己的身體變成世界的身體。觀想自己變成白骨、變成火、變成水、變成金山、變成冰……的世界。在書中有一幅關於“冰變”的觀想插圖就和蘇州園林、古典家具中的冰裂紋是一樣的,都是呈三角形以梯隊的形式擴散的。所以邢罡的冰山和那些用明礬、鹽和豆漿去表現冰山雪景的畫家不同,他的冰山不是那種毛茸茸、濕漉漉的錚榮景象,而是直接用直線構成不規則的三角形、去表現這種冷,這種冷是心理上的冷。所以他絕然不會用明礬和豆漿去畫現實的冰山,這種以圖形入畫,直接將這種圖形引以為畫面主體,並以此營造出一種氣勢和意象,傳統文人畫家中還沒有人嘗試過的。即使有也只是敦煌墓式壁畫中的圖案作為花邊裝飾而存在,這些圖案也從沒有成為畫面的主體本身作為敘事。在當代水墨畫家中走這種語言圖式的,也乎沒有。85時期的任戩作品《元化》、 王廣義作品《凝固的北方極地》曾有這種視覺場景的儀式化和圖騰化的象徵意味,可惜的是他們只是淺嘗即止,並沒有深入地延續下去;而今天當我們站在邢罡這長達25米的《冰山》長卷面前時,這種圖騰感以更誇張的震撼形式實現了。

我剛才提到象,象是一種味覺,是人和萬物的一種通感,《冰山》是非現實的真實,這種圖形之文本它更能傳遞一種味覺,使畫面形成了一個由圖像—圖本—文本—身體—味覺的過程。這一點,小說家有過同感,福樓拜在寫到包法利夫人服毒自殺的時候,他自己嘴裡卻也嘗到了一股砒霜的味道。這種味道它穿越了白天和黑暗、正義和邪惡的力量、道德的和非道德的界線,將萬物交織一個整體,一個巨大的世界的身體。

就話語的層面而言,邢罡的“冰山”已經超越了意識形態[註解6],甚至超越了這個隱喻的身體本身。這個冰山的身體是一個巨大的能量,它穿越了人與萬物界線,萬物變成了一個沙盤,藝術家像一個天使一樣飛臨一個空間,但不會因此而占有和褻瀆它!因為這個沙盤指涉的正是我們每個人內心的小宇宙,而這個小宇宙和宇宙的整體是一樣大的,它們之間是沒有什麼高低卑賤的。

正如邢罡所言:“水墨的探索早已從傳統走出,又從實驗的瘋狂後沉澱,經歷著觀念的心歷修

註解:

[1] “世界是一個巨大的身體” ----道岡人Dogon,道岡人是最後一個被納入法國殖民地的西非部族。

[2] 天地之間其由橐龠乎:橐龠,音:tuó yuè指像糧倉那么大的管弦樂器,因為樂器是空的,才會有氣和能量在內鼓盪,老子以之來比喻道。

[3]關於海氏轉譯東方經典《道德經》卻不註明出處,中國大陸和台灣都有一些學者頗有微言並抱有一定疑問。我想當海德格爾拿起杯子講“物”的時候,台下一定也坐著他的日本弟子,我們都知道海氏的日本弟子有好幾個,日本後來出現“物派”有一個很重要的線索來字海德格爾,我想這個線索大概還沒有人這么聯想過。

[4] 觀念水墨:是藝術家邢罡提出的一種對於水墨創作命名的辭彙,英文翻譯為“Vision Wash Painting”,是指那些具有極度隱喻的具象水墨繪畫作品

[5] 太極圖:是中國人‘’氣宇宙觀‘’的圖像化表達,中國古人在氣功態下看到了宇宙陰陽之氣在螺鏇循環的圖像,在太極圖中左鏇是收氣、採氣,右鏇是放氣、發‘’外氣‘’。

[6] 意識形態:這種意識形態特指一種政治的、文化的身體

[7] 引自:藝術家邢罡的創作隨筆《水墨探索之分析》