邁克耳遜-莫雷實驗:一種用麥可遜干涉儀測量兩垂直力一向上光速差值的實驗。但結果證明光速在不同慣性系和不同力一向上都是相同的。由此確定了光速不變原理,促進了相對論的建立。

邁克耳遜-莫雷實驗是為了觀測“以太風”是否存在而作的一個實驗,是在1887年由邁克耳遜與莫雷合作,在美國的克利夫蘭進行的。

人物

麥可遜

麥可遜阿爾貝特·麥可遜(1852~1931年)美國物理學家。他創造的邁克耳遜干涉儀對光學和近代物理學是一巨大的貢獻。它不但可用來測定微小長度、折射率和光波波長等,也是現代光學儀器如傅立葉光譜儀等儀器的重要組成部分。他與美國化學家莫雷(1838~1923年)在1887年利用這種干涉儀,作了著名的“邁克耳遜—莫雷實驗,這一實驗結果否定了以太的存在,從而奠定了相對論的實驗基礎。1926年用多面旋鏡法比較精密地測定了光的速度。

莫雷

莫雷莫雷,愛德華·威廉斯(1838—1923),美國化學家和物理學家,他熱愛精密測量,同阿爾伯特·邁克耳孫共同進行的著名的邁克耳孫莫雷實驗未能找到光在其中傳播的‘以太’存在的任何證據.從而否定了以太的存在,為愛因斯坦的狹義相對論的提出建立了一定的基礎。

概述

當時認為光的傳播介質是“以太”。由此產生了一個新的問題:地球以每秒30公里的速度繞太陽運動,就必須會遇到每秒30公里的“以太風”迎面吹來,同時,它也必須對光的傳播產生影響。這個問題的產生,引起人們去探討“以太風”存在與否。邁克耳遜-莫雷實驗就是在這個基礎上進行的。

實驗結果證明,不論地球運動的方向同光的射向一致或相反,測出的光速都相同,在地球同構想的“以太”之間沒有相對運動。當時邁克耳遜因此認為這個結果表明以太是隨著地球運動的。

過程

邁克耳遜-莫雷實驗

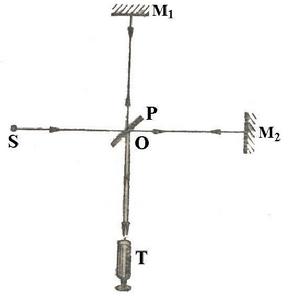

邁克耳遜-莫雷實驗他把儀器裝在十分平穩的大理石上,並讓大理石漂浮在水銀槽上,可以平穩地轉動。他構想:如果讓儀器轉動900,光通過OM1、OM2的時間差應改變,干涉條紋要發生移動,從實驗中測出條紋移動的距離,就可以求出地球相對以太的運動速度,從而證實以太的存在。

然而,出乎意料的是,從實驗中並沒有看到條紋的移動。看來地球的移動對光速並沒有影響,即光在地面上沿任何方向傳播的速度都相同。

實驗結果的解釋

喬治·菲茨傑拉德(GeorgeFitzGerald)在1892年對邁克耳遜-莫雷實驗提出了一種解釋。他指出如果物質是由帶電荷的粒子組成,一根相對於以太靜止的量桿的長度,將完全由量桿粒子間取得的靜電平衡決定,而量桿相對於以太在運動時,量桿就會縮短,因為組成量桿的帶電粒子將會產生磁場,從而改變這些粒子之間的間隔平衡。這一來,邁克耳遜-莫雷實驗所使用的儀器,當它指向地球運動的方向時就會縮短,而縮短的程度正好抵消光速的減慢。

有些人曾經試行測量菲茨傑拉德的縮短值,但都沒有成功。這類實驗表明菲茨傑拉德的縮短,在一個運動體系內是不能被處在這個運動體系內的觀察者測量到的,所以他們無法判斷他們體系內的絕對速度,光學的定律和各種電磁現象是不受絕對速度的影響的。再者,動系中的短縮,乃是所有物體皆短縮,而動系中的人,是無法測量到自己短縮值的。

1904年,荷蘭物理學家洛侖茲提出了著名的洛侖茲變換,用於解釋麥可遜-莫雷實驗的結果。根據他的構想,觀察者相對於以太以一定速度運動時,長度在運動方向上發生收縮,抵消了不同方向上由於以太所造成的光速差異,這樣洛侖茲就在不拋棄以太概念的前提下解釋了麥可遜-莫雷實驗的結果。

1905年,愛因斯坦在拋棄以太、以光速不變原理和狹義相對性原理為基本假設的基礎上建立了狹義相對論。狹義相對論認為空間和時間並不相互獨立,而是一個統一的四維時空整體,並不存在絕對的空間和時間。在狹義相對論中,整個時空仍然是平直的、各向同性的和各點同性的。結合狹義相對性原理和上述時空的性質,也可以推導出洛侖茲變換。

里茨在1908年構想光速是依賴於光源的速度的,企圖以此解釋邁克耳遜-莫雷實驗。但是德·希特於1931年在萊頓大學指出,如果是這樣的話,那末一對相互環繞運動的星體將會出現表觀上的異常運動,而這種現象並沒有觀察到。由此也證明了愛因斯坦提出的光速和不受光源速度和觀察者的影響是正確的,而且既然沒有一種靜止的以太傳播光波振動,牛頓關於光速可以增加的看法就必須拋棄。

有人認為,愛因斯坦在提出狹義相對論的過程中,曾經受到過邁克耳遜-莫雷實驗結果的影響。John.Stachel在《愛因斯坦和以太漂移實驗》一文中指出,有間接的有力證據表明,愛因斯坦在1889年一定知道邁克耳遜-莫雷實驗,並從1889~1901年間,持續感興趣於設計光學實驗,以檢查地球穿行於以太的假定運動。

愛因斯坦在1922年,在《我是怎樣創造了相對論》中說道:「那時我想用某種方法演示地球相對以太的運動……,在給自己提出這一問題時,我沒有懷疑過以太的存在和地球的運動。於是,我預料如果把光源發出的光線用鏡子反射,則當它的傳播方向是平行或反平行於地球的運動方向時,應該具有不同的能量。所以我提出使用兩個熱電偶,利用測量它們所生熱量的差值,來證實這一點。

實驗結果的再驗證

1893年洛奇在倫敦發現,光通過兩塊快速轉動的巨大鋼盤時,速度並不改變,表明鋼盤並不把以太帶著轉。對恆星光行差的觀測也顯示以太並不隨著地球轉動。

人們在不同地點、不同時間多次重複了邁克耳遜-莫雷實驗,並且套用各種手段對實驗結果進行驗證,精度不斷提高。除光學方法外,還有使用其他技術進行的類似實驗。如1958年利用微波激射所做的實驗得到地球相對以太的速度上限是3×10-2km/s,1970年利用穆斯堡爾效應所做的實驗得到此速度的上限只有5×10-5km/s。綜合各種實驗結果,人們基本可以判定地球不存在相對以太的運動。

參考文獻

《大學物理》 吳百詩 高等教育出版社

《現代物理知識》 郁忠強 科學出版社出版

《物理實驗》 孫景春 物理實驗雜誌社