歷史傳說

遼源農民畫

遼源農民畫據史料記載,滿族認為東北地區是清王朝“興邦建業”的“發祥地”。因此在入關定都北京之後,為了保護“龍朧”,從1677年在東北地區下令進行封禁,前後封禁的時間長達201年之久。而吉林省遼源市的東豐縣,則是清朝時期,皇室狩獵的鹿苑和圍場。

60多年前,日偽統治的時候,在國小的《國語》課本中有一篇題為《下關東》的課文。這篇文章描述的是東北地區開禁後,山東、河北等地的貧苦農民們為了生存,全家老小靠一輛手推的獨輪車,冒著凜冽的風雪,千里迢迢的“闖關東”,不辭辛苦的去邊遠的關外地區墾荒。這些人也是東豐縣陸續遷來的移民,他們與當地的滿、蒙少數民族和諧共處,共同將荒原開墾成為了肥沃的農田。

農民畫簡介

興起

東豐縣的民間繪畫,是伴隨著我國改革開放的新形勢發展的。回顧東豐縣農民繪畫創業的初始時期,在當地最貧窮的,有著“山光地落,日子特緊”的稱號的秀水公社(現更名為“紅石鄉”),在那裡稀稀落落的草屋裡,隱伏著幾位民間繪畫藝術的追求者。這些藝術的追逐者,在勞動之餘經常會聚在一起,用豐富的繪畫來打發枯燥的日子。而這恰恰就是東豐縣民間繪畫最初的藝術幼芽。東豐縣的藝術開拓者,付出了巨大的艱辛。在艱苦的歲月里,開拓者們以真摯的愛心來團結、扶持這幾位繪畫的年輕人。可以說,民間繪畫的花朵,是用愛心和熱淚培植成長起來的。後來,這朵民間藝術的奇葩,得到了社會的廣泛讚許。遼源的農民畫又得到了文化部授予的“中國現代民間繪畫之鄉”稱號。 遼源東豐的民間繪畫,是伴隨著我國改革開放的新形勢發展的。回顧他們創業的初始,是在所謂“山光地落,日子特緊”,最貧窮的秀水公社(現更名為紅石鄉),稀稀落落的草屋裡,隱伏著幾位對民間繪畫藝術的追求者,他們勞動之餘經常聚在一起用繪畫打發枯燥的日子——這就是東豐縣民間繪畫最初的藝術萌芽。

東豐縣文化館的藝術開拓者,使秀水公社的藝術幼芽破土而出,並以他們為種子,根植在全縣。可以想見,當年的開拓者們,踏著過膝的百里雪原,忍飢受累,甚至付出血的代價,為尋訪農村的繪畫人才,是何等的艱辛。

發展

很多畫鄉的繪畫之所以盛開不敗,除了畫者堅韌不拔的毅力、刻苦的實踐,以及他們善於學習、勇於探索的精神外,還要有自己畫風的創立。因為各個畫鄉所處地域自然條件的不同,文化基礎的不同,民風民情和審美習慣的不同,必須有自己獨特的藝術語言和風格。1983年,在中國美術館舉行了“全國農民畫展覽”的評選活動。在這次活動中,遼源東豐縣的農民繪畫,以其濃郁的“東北風”氣息,令人耳目一新。在評選中,遼源的《幸福的晚年》及《關東煙》等參賽作品紛紛獲獎。從此,東豐的農民畫開始在中國藝術界飽受讚譽。

區域歷史文化

其實東豐正式置縣的歷史很短,僅只百餘年。但是這裡並非沒有歷史文化藝術的基礎。根據考古學的發現證明,早在4000多年前,就已經有人類在這裡生息繁衍。在東豐地區又不斷發掘出土了古代的眾多青銅器。不僅如此,在中國古代的歷史上,這裡還有滿族和蒙古族的遊牧文化;有漢族的稻作文化;有關內移民帶來的悠久的民間藝術。而這些都是東豐這塊沃土上寶貴的文化基礎。東豐民間繪畫在發展的過程中,及早地找到了自己的文化根基,進行了吸收融合再創造,使作品具有了濃郁的民俗文化氣質,和鮮明的時代風貌。

農民畫特色

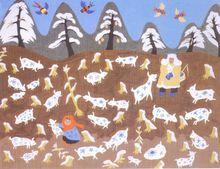

以民族傳統為根基,以關東民俗為養份,以自身生活為源泉,形成了東豐民間繪畫創作之路。認識上的明確,必然升華到繪畫創作之中,如李俊敏的《厚棉襖,大盤醬,爬犁腳,對面炕》,就採用當地民間的俚語,將不同環境和不同時空里的四種民俗事物,巧妙的融於一整幅畫面之上。畫面中的人物衣著和牛的皮毛,也打破了自然的形態,都裝飾上了民間藝術的紋飾,但是卻並不會讓人感到荒誕,反而覺得“關東味”十足。而趙廣賢的《冰上捕魚》,則富有東北地區生產生活所特有的情趣。王中禮的《正月里》,畫面如炫目爭輝的繁花,展現了雪景中生機勃勃的節日世界。隋鳳琴的《人參姑娘》,取材當地的民間神話傳說,畫中的人參姑娘,善良而動人。而在李俊敏的《寧舍一頓飯,不捨二人轉》中,似乎整個畫面里的人物都在歡騰的氣氛中,台上舞者的舞扇、舞帕,和台下觀者如醉如狂的感覺,都被表現得淋漓盡致。這幅畫與郭榮梅的《四個大嫂趕集》,具有同樣的情趣,都顯示了東北人民豪邁、奔放、無拘無束的性格特徵和渾然純樸的民風。“用心靈創作是農民畫創作的真諦……是在感情的王國里自由馳騁,用自己純樸熱情的感情去追求表現生活的美。”這是作者李俊敏的話,大概也是東豐很多作者藝術思維的概括。而這其中也包涵著對祖國、對人民、對鄉土、對生活、對自然的無限熱愛。也正是由此,也才出現了很多發自心靈的變體畫。

突出人物

畫鄉出現幾位突出的作者,會帶動整個畫鄉的藝術水平,大家都會向他們學習,但也會引來相反的效果,如大家都來仿效一種畫風,便會失去各自作者的藝術個性,造成眾人一畫的雷同,好在東豐畫鄉有多種畫風並存,除藝術上採取誇張、變形、概括和追求稚拙、純樸的畫風外,還有寫實的畫風,都得到應有的發展。張玉艷的《幸福的晚年》、和金花的《搖籃曲》,畫中所描繪的生動形象,感人的情節,親切的意境,很能打動人們的心扉。於萬福的《祝壽》,則描繪了朝鮮族人民在祝壽時情不自禁起舞的熱鬧場面。畫中那翩翩的舞姿,歡快優美的旋律感,也著實令人陶醉。

可謂“不是一番寒澈骨,怎得梅花撲鼻香”這是作者多年來苦學苦練的碩果。

其他相關

東豐民間繪畫,迎來了30周年華誕,昔時的“寒澈骨”已沐今日的和煦春風,令人欣喜。“關東風”的民間繪畫,已飲譽海內外,由幾個人的繪畫小組,發展成千餘人的美術創作隊伍,對於農村精神文明建設和社會主義道德風尚的培養,都發揮了積極的作用,是值得慶賀的。

隨著當前改革開放的深入發展,文化事業將受到市場經濟的影響,加之外來文化的衝擊,以及審美需求不斷地變化,畫鄉東豐又將面臨很多難關,需要去闖過,在前進的道路上,還要不停地探索,去發現新的美的領域,更要緊跟時代前進的步伐和審美發展的趨勢,進一步豐富人發的精神食糧。相信東豐鄉的廣大作者們,定會以當年艱苦創業的毅力和相互間真摯無私“心換心”的高尚精神,再創東豐畫鄉新的輝煌。