簡介

宋代遇林亭窯址,位於武夷山景區北側偏西,分布面積近6萬平方米。800年前的宋代,中國南方以福建的建安(即今建陽周圍區域)為製作中心的黑釉瓷茶具產品,被稱作“建瓷”(或“建窯”、“建盞”)。遇林亭宋代古窯當年所燒制的,正是屬於“建窯”系列的以黑釉瓷茶具為主的產品,據地下出土的文物顯示,當時的茶碗、茶盞產品中即有不少是“兔毫”類的“上品”,甚至還發現了被譽為“舉世奇珍”的金銀彩黑釉瓷碗的殘片,這是中國陶瓷考古領域的一大收穫,也直接證明了800年前遇林亭古窯的陶瓷大師們所達到的令人驚嘆的工藝水平。

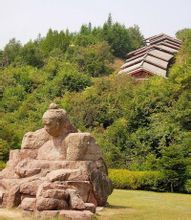

遇林亭窯址

遇林亭窯址在窯址的左側建有展示古窯歷史文物的“遇林亭宋代窯址博物館”,按照博物館的陳列觀賞順序,我們看到了三部分精彩的內容:第一部分是“沉寂的窯場”;第二部分是“考古揭秘”;第三部分是“茶藝明珠”。遇林亭窯場生產的黑釉瓷器,作為當時流行的茶具,與宋代盛行的飲茶之風密不可分。

走出博物館,我們可以先直接感覺1號窯爐的宏偉氣派。這是一座沿著山坡斜上而建的“龍窯”,全長73.2米。從考古發掘的平面結構看,爐中為黑釉、青釉並燒的窯爐,品種多樣。據考古推測,每窯約可燒制5萬件瓷器。

依照窯爐走向建成的具有宋式建築風格的保護廊步步登高而上,遊人可以緩緩欣賞整座爐膛的內部結構,品味數百年來遺留的堆積成列的匣缽、匣缽蓋、墊圈等各種窯具。

1號窯爐對面山坡上,蜿蜒坐落著與之相映成輝的2號窯爐。2號窯爐的結構與1號窯爐為同一類型,也是沿坡而建,只是比1號爐更長、更宏偉、容量更大。2號爐全長約113.1米,該窯主要燒制黑釉瓷器,並以碗、盞類為主,據考古界初步估計,此窯一次可裝燒8萬件瓷器,其產量之驚人,更甚於1號爐。

考古專家透露,遇林亭1、2號窯爐周圍還有好幾座類似的古窯爐。沿1號窯爐下的山腳向左前行百餘步,有一處美麗的三疊泉,泉下是清澈見底的天然水池,池上鏇動著兩架古風車,池旁是一座典雅的宋式建築物,這就是頗為吸引遊人的“遇林亭陶坊”,進入陶坊,遊人可以品茶小憩,還可以依據專業人員的指點,製作自己喜愛的陶器,並刻上自己的名字或名言警句,以體驗制陶的美好感受。

遇林亭窯址在1998年10月經省文化廳批准,對該處進行搶救性考古挖掘,取得田野考古重大收穫,9個大捋方剝離表土30-50米,出土的作坊石基平台用條磚砌成。宋代古窯所制的,正是"建窯"系列的以黑釉瓷茶具為主的產品,據出土的文物顯示,當時的茶碗、茶盞產品即有不少是"兔毫"類的"上品",甚至還發現了被譽為"舉世奇珍"的金銀彩瓷碗的殘片,這是我國陶瓷考古領域的一大收穫。其中有兩個窯爐:1號窯爐是一座沿著山坡斜上而建的"龍窯",全長73.2米,每窯約可燒制 5萬件瓷器。2號窯爐的結構與1號窯爐為同一類型,也是沿坡而建,只是比1號窯爐更長,更宏偉、容量更大,全長約113.1米,此窯一次可裝燒8萬件瓷器,其產量驚人。

1999年12月武夷山被聯合國科教文組織列入世界文化與自然遺產名錄,“遇林亭窯址”就是其重要內容之一,可以說“遇亭窯址”已是世界級的古窯址了。

武夷山旅遊景點

| 九曲溪|天游峰|大紅袍|虎嘯岩|華東第一漂|青龍大瀑布|一線天|雲窩|並蓮峰|大王峰|換骨岩|黃崗山|架壑船棺|金湖|靈岩|馬頭岩|幔亭峰|三仰峰|上下水龜|武夷山水簾洞|宋街|宋體茶洞|天心岩|武夷宮|武夷山博物館|仙釣台|仙掌峰|鷹嘴岩|玉女峰|遇林亭窯址|朱熹紀念館|城村|靈岩洞|萬春園|玉龍谷|朱熹故里|大藏峰|翡翠谷|龍川大峽谷|下梅古民居 |