進軍大別山

正文

解放戰爭時期,中國人民解放軍晉冀魯豫野戰軍向國民黨統治區的大別山地區實施的戰略進攻。人民解放軍的戰略方針和部署 經過一年作戰,全國形勢發生了顯著變化:國民黨軍由430萬人下降為373萬人,人民解放軍由120餘萬人上升到195萬人,在兵力對比上差距已大為縮小。國民黨軍在戰略上雖仍保持進攻態勢,但因機動兵力不足,對山東、陝北的重點進攻已成為強弩之末,在廣大後方僅有21個正規旅,其黃河防線及中原地區的兵力更為單薄。人民解放軍除山東、陝北戰場外,其他各戰場已轉入了戰略性反攻。南京國民黨政府在政治、經濟上也陷入了困境。解放區已基本上完成了土地改革,後方更加鞏固。但由於戰爭的破壞,解放區的人力物力十分困難。

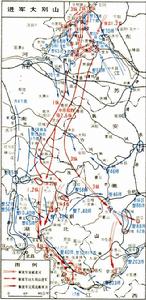

中共中央根據上述形勢的變化,果斷地制定了由戰略防禦轉入戰略進攻,以主力打到外線去,將戰爭引向國民黨區域,在外線大量殲滅敵人的戰略方針;並決定將戰略進攻的主要方向,置於既是敵人要害又是敵人防禦薄弱的中原地區。根據這一方針,中共中央軍委採取的戰略部署是:以晉冀魯豫野戰軍司令員劉伯承、政治委員鄧小平率野戰軍主力(亦稱劉鄧野戰軍),實行中央突破,南渡黃河,在魯西南地區儘量多地殲滅敵軍,然後以躍進方式挺進大別山地區,建立根據地;以晉冀魯豫野戰軍第 4縱隊司令員陳賡、政治委員謝富治率野戰軍一部(亦稱陳謝集團)為右後路軍,直出豫陝鄂邊區,建立根據地;以華東野戰軍司令員兼政治委員陳毅、副司令員粟裕率外線兵團(亦稱陳粟野戰軍)為左後路軍,從魯西南挺進豫皖蘇邊區,擴大原有根據地。這3路大軍以“經略中原”為目標,互為犄角,配合作戰,開闢江淮河漢間新的解放區。以西北野戰軍攻打榆林,調動進攻陝北的敵軍北上,以華東野戰軍內線兵團在膠東作戰,繼續把進攻山東的敵軍引向海濱,以策應3軍挺進中原的行動。同時,還決定其他戰場的人民解放軍繼續在內線發動攻勢,從戰略上配合外線作戰。

中共中央為加強經略中原的領導,以鄧小平、劉伯承、李先念等8人組成中共中央中原局,鄧小平任書記。為在新區開展地方工作,抽調和集訓了1000餘名地方幹部隨軍南下。

進軍大別山

進軍大別山國民黨軍在山東省東阿至河南省開封約 250公里的黃河防線上,以整編第55、第68師擔任守備。 劉伯承、鄧小平率第1、第2、第3、第6縱隊共 13個旅 12萬餘人,於1947年6月30日夜,在位於黃河南岸的冀魯豫軍區獨立第1、第2旅的接應下,從山東省陽穀以東之張秋鎮至菏澤以北之臨濮集間150餘公里的8個地段上,一舉突破了國民黨軍的黃河防線。迫使整編第 55師(欠第181旅)退集鄆城城內,整編第68師和整編第55師第181旅退守菏澤。國民黨陸軍總司令顧祝同急忙從豫北、豫皖蘇地區抽調整編第32、第66、第58師和整編第63師第153旅,連同位於嘉祥之整編第70師2個旅,統歸第2兵團司令官王敬久指揮,對渡過黃河的人民解放軍實施堵擊。王敬久以整編第63師第153旅進至定陶扼守;以地方團隊守曹縣城;以整編第32、第66師各2個旅經金鄉北上,會同整編第70師馳援鄆城;以整編第58師及整編第66師第199旅配置在金鄉作為策應。企圖逼迫晉冀魯豫野戰軍主力於鄆城、菏澤地區背水作戰。

劉伯承、鄧小平識破了國民黨軍的企圖,立即採取“攻其一點,吸其來援,啃其一邊,各個擊破”的作戰方針,發起魯西南戰役。7月8日晨,第1縱隊攻克鄆城,全殲整編第55師師部及2個旅,吸引金鄉之敵北援;10日夜,第6縱隊全殲定陶之第153旅;第2縱隊收復曹縣城;第3縱隊進至定陶以東待機。此時,王敬久集團向北增援的部隊已進至六營集、獨山集、羊山集之線擺成一字長蛇陣。劉、鄧當即率部東進,對北援的王敬久集團進行分割包圍。於14日將整編第70師1個半旅和整編第32師1個旅、整編第 66師(欠第199旅)分別包圍在六營集和羊山集;在嘉祥以西地區殲滅整編第32師第139旅;同時,以獨立第1、第2旅進至萬福河地區阻援。當晚,對六營集採取“圍三闕一”部署,以第1縱隊在其東面布成袋形陣地;以第6縱隊由西向東猛攻,將向東突圍的國民黨軍全殲於預設陣地內。15日,第2、第3縱隊開始攻擊羊山集。

蔣介石獲悉上述情況後,於19日飛抵開封,令王敬久親率整編第58師和第199旅,由金鄉北上解羊山集之圍;並從西安、洛陽、豫北、山東、 漢口等地抽調8個整編師和1個騎兵旅向魯西南馳援。 劉、鄧為爭取先機之利,首先將北援之第199旅殲滅在萬福河地區;接著集中7個旅於27日夜對羊山集發起總攻,戰至28日晚,全殲整編第66師師部及2個旅。

至此,晉冀魯豫野戰軍以15個旅的兵力,殲滅了國民黨軍4個師部9個半旅約6萬人,打亂了國民黨軍在南線的戰略部署,開闢了挺進大別山的道路。

向大別山挺進 當晉冀魯豫野戰軍正在圍攻羊山集而國民黨軍援兵尚未到達之際,毛澤東即電示劉、鄧:對羊山集之敵,判斷確有迅速攻殲把握,則殲滅之。否則,立即集中全軍休整10天左右,下決心不要後方,直出大別山。據此,劉、鄧決定在魯西南戰役結束後就地休整半月,於8月15日南進大別山。此時,連日降雨,河水猛漲,黃河南岸老堤時有決口的危險;加之蔣介石仍企圖以調往魯西南的重兵實施分進合擊,並準備掘開黃河堤壩,以水助戰。為擺脫困境,劉、鄧決心提前南進。

從魯西南到大別山,中有隴海鐵路、黃泛區、渦河、沙(潁)河、洪河、汝河、淮河等阻隔,西有平漢鐵路,東有津浦鐵路,不便於從中徒步進軍,卻有利於國民黨軍沿鐵路線機動和利用河流堵截。晉冀魯豫野戰軍主力為順利進軍,將進軍路線選擇在民眾條件較好的地域,分3路南進:第1縱隊為西路,沿曹縣、寧陵、柘城、項城之線以西前進; 第3縱隊為東路,沿單縣、虞城、亳縣、界首之線以東前進;中共中央中原局、野戰軍指揮部率第2、第6縱隊為中路,沿城武(今成武)、商丘東、鹿邑、沈丘之線前進。同時,以蘇豫皖軍區部隊破擊平漢鐵路,斷敵交通;以中原獨立旅參加破路,待主力跨過隴海鐵路後,繞道平漢鐵路西側南進,作出挺進桐柏山的姿態,以迷惑敵人。

8月7日,乘國民黨軍合圍將攏未攏時,劉、鄧率部突然向南疾進。這一行動完全出敵意料,蔣介石認為人民解放軍是“北渡不成而南竄”,迅速調集20個旅分路尾追;令整編第46師一部進至太和縣城,並沿沙(潁)河南岸布防;以4個旅在平漢鐵路側擊,企圖把晉冀魯豫野戰軍主力殲滅在黃泛區。

晉冀魯豫野戰軍各部隊不顧疲勞和敵機輪番襲擊,以驚人的毅力,用人推牛拉重裝備,在泥水中頑強奮進,於8月17日越過近20公里寬的黃泛區。 接著,渡過了沙(潁)河,使國民黨軍的追堵計畫再次落空。這時,蔣介石才察覺人民解放軍是有計畫地向南進軍,忙令整編第85師和整編第15師第64旅沿平漢鐵路南下,趕到汝河南岸布防,企圖實施南北夾擊。晉冀魯豫野戰軍埋藏和炸毀了一些不便攜行的重裝備,以更快的速度南進。23日,當第1、第2縱隊渡過汝河,第3縱隊抵近淮河,中共中央中原局與野戰軍指揮部及第 6縱隊先頭才到達汝河北岸時,國民黨軍已抵汝河南岸,控制了汝南埠等渡口。其尾追的3個師僅距汝河20餘公里。 在前有阻師、後有追兵的嚴重時刻,劉伯承、鄧小平親臨渡口布置強渡,提出“狹路相逢勇者勝”的口號,要求部隊堅決打過河去。當日下午,第6縱隊先頭部隊冒著國民黨軍飛機轟炸掃射的威脅,在汝河上架起了浮橋,夜晚主力開始強渡,於24日拂曉渡過了汝河。27日,各路部隊渡過淮河,進入大別山地區,完成了千里躍進的任務。

陳賡、謝富治率領2個縱隊1個軍又1個旅,於8月22日晚開始在晉南強渡黃河,挺進豫西,到31日攻克新安、澠池、洛寧等縣城,殲國民黨軍4000餘人,吸引尾追晉冀魯豫野戰軍主力的1個師又3個旅西援。華東野戰軍 5個縱隊和晉冀魯豫野戰軍1個縱隊,在魯西南地區與敵積極周鏇,掩護了晉冀魯豫野戰軍主力南下,並於9月初與陳毅、粟裕率領的1個縱隊會合,組成外線兵團。

進軍大別山

進軍大別山 進軍大別山

進軍大別山在大別山實施戰略展開 晉冀魯豫野戰軍主力進入大別山後,趁國民黨軍尾追部隊尚在淮河以北、大別山區兵力空虛之際,採取北面鉗制、東西展開的方針,以第1、第2縱隊和中原獨立旅及第6縱隊第16旅,部署在大別山北麓的商城、羅山地區作掩護,吸引鉗制敵人,就地開展地方工作;以第3縱隊和第6縱隊主力分別向皖西和鄂東地區展開,迅速搶占以大別山為中心的數十縣,組建地方武裝,發展游擊戰爭,創建根據地。同時,將大別山地區劃分為豫東南、鄂皖、皖西、鄂東四個區域,組成中國共產黨的工作委員會,領導地方工作。

9月上旬,國民黨尾追部隊整編第46師、第58師分別進到六安、霍山和固始、商城地區;整編第85師進到羅山、信陽地區;整編第10、第40師經宣化店向黃安(今紅安)、麻城前進;另外,武漢行轅的整編第65師進至黃安;整編第52師和整編第56師進至漢口、信陽間;整編第7、第48師,由經扶(今新縣)向麻城尋找晉冀魯豫野戰軍主力作戰。劉、鄧集中一部兵力,在商城、光山地區接連打了3仗,殲整編第58師6000餘人,將國民黨軍大部機動兵力吸引到大別山北麓,保障了進入豫東南、皖西、鄂東地區的部隊迅速展開。截止9月底,一度攻克縣城23座,並在17個縣建立了政權,安置了後方。

進軍大別山

進軍大別山至此,劉鄧、陳粟、陳謝 3路大軍,布成逐鹿中原的“品”字形陣勢,吸引國民黨軍大批兵力南調,給了其他戰場的人民解放軍轉入戰略反攻和進攻以有力的支援。

向長江北岸發展 10月初,國民黨軍從鄂東和皖西抽調4個師,與原在大別山北部的3個師,對光山、經扶地區進行合圍;大別山南部僅留少量正規軍守備。晉冀魯豫野戰軍主力為繼續完成戰略展開任務,以第1縱隊第20旅和第2縱隊第5旅,留置羅山、商城地區偽裝主力,迷惑鉗制敵人;野戰軍指揮部率第1、第2縱隊主力出鄂東,會同第6縱隊,以突然的動作向南發展,在岐亭、李家集殲滅國民黨軍新編第17旅大部和整編第52師 1個營。與此同時,第3縱隊向皖西進擊。整編第7、第48師隨即尾隨至六安以西,企圖與在該地區的整編第46師和整編第88師第62旅,對第3縱隊進行合擊。第3縱隊乘其合擊尚未形成時,於8日集中主力在六安以南張家店地區,將運動中的第62旅4000餘人殲滅。

10月中旬,晉冀魯豫野戰軍4個縱隊分別沿長江北岸的黃岡、蘄春、黃梅、廬江地區展開,放手發動民眾,籌措糧食被服,擴大根據地。這時,國民黨軍的主力仍被抑留在大別山北麓。 第1、第2縱隊主力和第6縱隊乘虛連克廣濟、英山、武穴等城鎮;第3縱隊進至舒城、廬江、潛山地區,攻克望江和華陽鎮。此時,蔣介石認為逼近長江的人民解放軍即將渡江,遂令青年軍第203師從九江進抵蘄春、黃梅;以整編第56師的新編第17旅進到武穴;令整編第40師(2個旅欠1個團)和第52師第82旅由浠水向廣濟進擊。對此,劉、鄧決心集中10個旅,在蘄春縣高山鋪東側國民黨軍必經之狹谷地帶設伏。具體部署是:第6縱隊從上巴河地區尾敵向東,配合正面進攻;第1縱隊在高山鋪東北、東南布成袋形陣地;中原獨立旅進至曹河鎮地區誘敵,協同第1縱隊攻擊;第2 縱隊為預備隊,配置在後山鋪地區;第3縱隊4個團進到張家塝地區待機,主力在皖西鉗制敵人。10月26日9時,整編第40師和第82旅在中原獨立旅的引誘下進至高山鋪以東,遭到第1縱隊突然猛烈的攻擊,於黃昏退守清水河、高山鋪地區。晉冀魯豫野戰軍當即調整部署,於次日發起總攻,殲滅該兩部1.2萬餘人,擊落飛機1架。

11月間,晉冀魯豫野戰軍先後抽調部隊和幹部共3萬餘人,正式組成鄂豫、皖西兩個區黨委和軍區(共轄8個軍分區)的領導機關及地方武裝,進一步解決了在兵力使用上,地方部隊主要用於發動民眾、進行游擊戰爭,野戰軍主要用於打運動戰的問題。

陳謝集團於10月下旬~11月,向陝南、豫西展開,殲滅國民黨軍1.2萬餘人,攻克縣城19座。華東野戰軍外線兵團在豫皖蘇邊區展開,到11月,先後攻克縣城24座,並對隴海鐵路進行了破擊戰,共殲敵2.1萬餘人,威逼徐州,迫使國民黨軍匆忙調15個旅回援,其中有用於大別山的8個旅。

至此,晉冀魯豫野戰軍主力在大別山地區完成了戰略展開,建立了根據地;華東野戰軍外線兵團和陳謝集團,在豫皖蘇和豫西地區也相繼完成了展開任務。從而把戰線從黃河兩岸推到了長江北岸,為3路大軍協同實施機動作戰,開闢了廣闊的戰場。

粉碎國民黨軍對大別山的圍攻 蔣介石為了保住中原, 以3個整編師在淮河以北鉗制華東野戰軍外線兵團;以 1個兵團在豫西鉗制陳謝集團;又從豫皖蘇和山東戰場抽調5個整編師,加上原在大別山的部隊共33個旅,由國防部長白崇禧在九江設立的指揮部統一指揮,對大別山展開全面圍攻。其部署是:以5個師從黃陂、太湖、潛山地區由南向北攻擊前進;將5個師又2個旅配置在商城至信陽地區進行堵擊。同時,積極恢復保甲組織,加強對占領區的統治;在進入人民解放軍控制的區域則實行殺光、燒光、搶光政策,企圖徹底摧毀大別山根據地,迫使人民解放軍退出中原。

大別山根據地的鞏固,是中原解放區能否最後確立與鞏固的關鍵。為此,中共中央軍委指示,晉冀魯豫野戰軍在大別山堅持鬥爭,華東野戰軍外線兵團和陳謝集團向平漢、隴海鐵路展開大規模破擊戰,以調動和分散圍攻大別山的敵人,共同鞏固中原根據地。據此,鄧小平率第2、第3、第6縱隊留置大別山,與地方武裝相結合,採取內線堅持,外線機動的方針,積極分散、拖住敵人;劉伯承率野戰軍指揮部及第1縱隊向淮西地區展開;以新近到達大別山的第10、第12縱隊,分別向桐柏、江漢地區展開,創建新的根據地,配合大別山的反圍攻作戰。

11月底,國民黨軍開始圍攻。晉冀魯豫野戰軍第2縱隊轉向固始、商城、立煌(今金寨)地區;第3縱隊轉向皖西地區;第6縱隊轉向鄂東地區。12月3日,第6縱隊乘整編第85師西移時,集中一部兵力突然圍攻宋埠,殲其2000餘人;24日,又以一部兵力,遠程奔襲廣濟,殲滅青年軍第203師1800餘人;當整編第7師向廣濟增援時,第3縱隊即轉兵向北攻擊術子店。 軍區和軍分區部隊則廣泛開展游擊戰,配合主力作戰,不斷襲殲分散孤立之國民黨軍,並發動民眾展開反抓丁、反搶糧的鬥爭。經月余作戰,共殲國民黨軍1.1萬餘人,再度攻克太湖、立煌、岳西、禮山(今大悟)等10餘座縣城。 第1縱隊於12月中旬進入淮西,攻克汝南,並在10餘縣展開。第10縱隊和第12縱隊、中原獨立旅,分別組成桐柏軍區、江漢軍區領導機關,於12月上中旬向桐柏、江漢地區展開,攻克縣城10餘座,直接威脅到國民黨軍的長江與大巴山防線,迫其從大別山抽調1個師到江漢地區。

華東野戰軍外線兵團和陳謝集團於12月13日在平漢、隴海鐵路發起破擊戰,至12月22日, 共破路420餘公里,殲守軍2萬餘人,先後攻占縣城23座;接著於26日在西平以南,殲滅國民黨軍第5兵團部和整編第3師,將整編第20師包圍在確山,迫使國民黨軍從大別山調出3個師回援。

至此,3路大軍在平漢鐵路的確山地區勝利會師,徹底粉碎了國民黨軍對大別山的全面圍攻,建立了鞏固的中原解放區。

中國人民解放軍由戰略防禦轉為戰略進攻,是解放戰爭的一個偉大轉折。在這一歷史轉折關頭,中共中央軍委以晉冀魯豫野戰軍主力組成戰略突擊隊,在各解放區軍民的策應和後面兩路大軍的配合下,採取無後方的千里躍進的進攻樣式,直搗國民黨統治的大別山區,創建了大塊革命根據地,威脅其首都南京和武漢兩大重鎮,為轉入全國性的戰略進攻奠定了基礎。這一創造性的戰略決策、獨特的戰略進攻樣式和豐富的作戰經驗,給毛澤東軍事思想增添了新的內容。