背景及提出

隨著生產技術的提高以及事故致因理論的發展完善,人們對人和物兩種因素在事故致因中地位的認識發生了很大變化。一方面是由於生產技術進步的同時,生產裝置、生產條件不安全的問題越來越引起了人們的重視;另一方面是人們對人的因素研究的深入,能夠正確地區分人的不安全行為和物的不安全狀態。

詹森(W.g.jonson)認為,判斷到底是不安全行為還是不安全狀態,受研究者主觀因素的影響,取決於他認識問題的深刻程度。許多人由於缺乏有關失誤方面的知識,把由於人失誤造成的不安全狀態看作是不安全行為。一起傷亡事故的發生,除了人的不安全行為之外,一定存在著某種不安全狀態,並且不安全狀態對事故發生作用更大些。

斯奇巴(Skiba)提出,生產操作人員與機械設備兩種因素都對事故的發生有影響,並且機械設備的危險狀態對事故的發生作用更大些,只有當兩種因素同時出現,才能發生事故。

上述理論被稱為軌跡交叉理論,該理論主要觀點是,在事故發展進程中,人的因素運動軌跡與物的因素運動軌跡的交點就是事故發生的時間和空間,既人的不安全行為和物的不安全狀態發生於同一時間、同一空間或者說人的不安全行為與物的不安全狀態相通,則將在此時間、此空間發生事故。

軌跡交叉理論作為一種事故致因理論,強調人的因素和物的因素在事故致因中占有同樣重要的地位。按照該理論,可以通過避免人與物兩種因素運動軌跡交叉,即避免人的不安全行為和物的不安全狀態同時、同地出現,來預防事故的發生。

作用原理

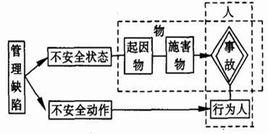

軌跡交叉理論將事故的發生髮展過程描述為:基本原因→間接原因→直接原因 →事故→傷害。從事故發展運動的角度,這樣的過程被形容為事故致因因素導致事故的運動軌跡,具體包括人的因素運動軌跡和物的因素運動軌跡。

人的因素運動軌跡

人的不安全行為基於生理、心理、環境、行為幾個方面而產生:

⑴生理、先天身心缺陷;

⑵社會環境、企業管理上的缺陷;

⑶後天的心理缺陷;

⑷視、聽、嗅、味、觸等感官能量分配上的差異;

⑸行為失誤。

物的因素運動軌跡

在物的因素運動軌跡中,在生產過程各階段都可能產生不安全狀態:

⑴設計上的缺陷,如用材不當,強度計算錯誤、結構完整性差、採礦方法不適應礦床圍岩性質等;

⑵製造、工藝流程上的缺陷;

⑶維修保養上的缺陷,降低了可靠性;

⑷使用上的缺陷;

⑸作業場所環境上的缺陷。

在生產過程中,人的因素運動軌跡按其⑴→⑵→⑶→⑷→⑸的方向順序進行,物的因素運動軌跡按其⑴→⑵→⑶→⑷→⑸的方向進行。人、物兩軌跡相交的時間與地點,就是發生傷亡事故“時空”,也就導致了事故的發生。

值得注意的是,許多情況下人與物又互為因果。例如,有時物的不安全狀態誘發了人的不安全行為,而人的不安全行為又促進了物的不安全狀態的發展或導致新的不安全狀態出現。因而,實際的事故並非簡單地按照上述的人、物兩條軌跡進行,而是呈現非常複雜的因果關係。

若設法排除機械設備或處理危險物質過程中的隱患或者消除人為失誤和不安全行為,使兩事件鏈連鎖中斷,則兩系列運動軌跡不能相交,危險就不能出現,就可避免事故發生。

對人的因素而言,強調工種考核,加強安全教育和技術培訓,進行科學的安全管理,從生理、心理和操作管理上控制人的不安全行為的產生,就等於砍斷了事故產生的人的因素軌跡。但是,對自由度很大且身心性格氣質差異較大的人是難以控制的,偶然失誤很難避免。

在多數情況下,由於企業管理不善,使工人缺乏教育和訓練或者機械設備缺乏維護檢修以及安全裝置不完備,導致了人的不安全行為或物的不安全狀態。

軌跡交叉理論突出強調的是砍斷物的事件鏈,提倡採用可靠性高、結構完整性強的系統和設備,大力推廣保險系統、防護系統和信號系統及高度自動化和遙控裝置。這樣,即使人為失誤,構成人的因素⑴→⑸系列,也會因安全閉鎖等可靠性高的安全系統的作用,控制住物的因素⑴→⑸系列的發展,可完全避免傷亡事故的發生。

一些領導和管理人員總是錯誤地把一切傷亡事故歸咎於操作人員“違章作業”;實際上,人的不安全行為也是由於教育培訓不足等管理欠缺造成的。管理的重點應放在控制物的不安全狀態上,即消除“起因物”,當然就不會出現“施害物”,“砍斷”物的因素運動軌跡,使人與物的軌跡不相交叉,事故即可避免。

實踐證明,消除生產作業中物的不安全狀態,可以大幅度地減少傷亡事故的發生。