歷史

(因跳岩結構簡單,結構基本不變,故只介紹其名稱變化歷史。)

古人用大小礫石或較整齊的條石,在淺水的澗流溪中築起一個個石磴,遠遠望去猶如一隻只露出水面的烏龜背,故稱其為“黿罨”: 約在公元前二千多年時, “舜命禹疏川奠岳,濟巨海,黿鼉以為梁。”(《考工典拾遺》) “周穆王三十七年(約公元前965年)伐楚,大起九師,東至九江,架黿鼉以為梁。”(《竹書紀年》)

《詩經·衛風》中有“有狐綏口,在彼淇梁。”

春秋時期,見諸記載的梁橋更多。如西漢以前的《爾雅》中記載其名稱為“矼”、”徛“、“步橋”、“梁”:“石杠謂之徛,徛者,歩橋也。按即聚石水中,以備歩涉者。” (《爾雅·釋宮》,“槓”通“矼”)

到了現代,名稱叫法不一,除“踏步橋”之外,還有“汀步橋”、 “過水梁”, “過水明橋”, “堤梁式橋”等等。 (現代名稱可參閱《各地跳岩橋》目錄)

製作

1、選材

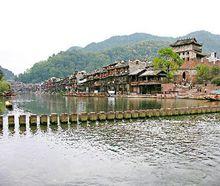

湖南鳳凰沱江跳岩

湖南鳳凰沱江跳岩為防磨損,石塊的質地應是堅硬、耐磨損的材料,如石材、混 凝土板、磚等。常用的石材有花崗石、黃石、大青石等。質地鬆軟的砂岩等則不宜使用。

2、砌石

由石匠雕鑽成條形的大石塊,石塊的形狀應以表面平整、中間略微凸起的龜甲形的為好,這樣可以防止石面上積水。石塊的大小可根據需要選擇,但不宜小於30~40cm,以便踏腳。

3、安置

選擇河水淺的地方,把這些條形石塊從河這邊安裝砌到河的對岸,石頭高出水面數尺。 同時,要注意:

•石塊底部可用水泥固定,以防鬆動。

•置石時要深埋淺露。

•置石時要有適當的跨距,人的兩腳步行時的跨距大約是60cm,因此石與石的中心間距應以此為度,並應有恰當的曲度。

•置石的方向應與人前進的方向相垂直,這樣能給人以穩定的感覺。

•石塊布置,可以由一塊至數塊組成,不宜過長,不能走回頭路。

分類及結構

按石磴排數,可分兩種:一種為單排橋;另一種為雙排橋,雙排橋通常分高、低兩級,形成兩行標高不同的堤梁橋。高的為主橋,低的為副橋,在漲水季節行人可從高碇步通過,平時兩行碇步可同時使用。

跳岩一般與滾水壩連為一體,下游是滾水壩,上游逐漸過渡到深水區。 (如圖一)

跳岩沒有橋墩、橋樑,整座橋只是間隔插建在溪水中的方形石碇(即石塊)串聯而成。這些石碇也稱 墩、 石礅、 碇步等。石頭豎立溪水中,互不相連,中間隔個約半米的步幅。

為方便行人交會避讓,有的跳岩橋還有 避人墩(或 子碇 ):每隔幾米,橋墩旁就多出一個方形石塊,這種石塊被稱為避人墩。古時候兩個人挑著扁擔相向而行時,其中一人就要走到避人墩上讓對方先過。 (如圖一)

有避人墩的跳岩一般只有單排石碇,且石碇寬度較窄。單排但石碇寬度較大 (如圖二)、雙排 (如圖三)的,則不設避人墩。

而按照石磴的設定形式,又可分為:立置式 (如圖三、四 )、平置式 (如圖一、二)兩種。

同時,為了方便船隻的通行,有的跳岩橋還會預留數米寬的缺口,缺口上鋪設可啟動的木板, 掀開木板,船隻便可通過。 (如圖四)

圖一 跳岩結構(福建省壽寧縣永安琴橋) 圖一 跳岩結構(福建省壽寧縣永安琴橋) |  圖二 湖北襄陽水鏡莊跳岩 圖二 湖北襄陽水鏡莊跳岩 |

圖三 桂林恭城跳岩 圖三 桂林恭城跳岩 |  圖四 鳳凰沱江跳岩 圖四 鳳凰沱江跳岩 |

優缺點

優點:簡單經濟

對於水面較寬而溪水又相對較淺的溪流,若造橋則成本高且難度大; 建跳岩橋則無需花太多的錢,只需因地制宜,用大塊的石礅從此岸擺放到彼岸,即形成了一道渡河的橋樑。

缺點:不安全

有時大水超越碇步,而水流又湍急,涉水者稍有不慎,難免遭遇不測。另外,行人在半途中突遇山洪暴發,因猝不及防而被無情洪水沖走的情況也時有發生。 過橋的人數多了,石碇表面會被打磨得十分光滑,需要請人重新打磨使其變得粗糙,以避免行人踩上被滑倒。 因此,過跳岩一定要小心不要掉下去,特別是人多擁擠時,若遇“會車”一定要停下避讓,謹記安全第一。女生應儘量穿平底鞋,不要穿高跟鞋過跳岩。

維護

圖五 採用“井”字結構解僱的泰順仕水碇步

圖五 採用“井”字結構解僱的泰順仕水碇步跳岩橋隨著時間變化、洪水等因素易損壞,如浙江瑞安的東坑矴步(受保護的歷史文物)曾由於多次的洪水衝擊,中段石磴已毀失,石磴從原來的168個減少到100個。 為了穩定基礎,有三種手段:

一、睡木法。即碑文中所謂的“木石牙錯”。在旱季水淺之際,用樹徑30厘米的大松木在磴步上下灘之間做成“井”字形。每隔8.7米縱橫放一枝松木,松木接頭處用 樵卯加固,然後在松木的“井”字框架內壘築大鵝卵石。松木框架既可防止在沙灘上的磴石被水沖走,由於松木的柔韌性,又可消解不同季節熱漲冷縮的影響。它固定水底基礎的作用有些類似混凝土中的鋼筋,對磴步整體的穩定性非常有益。

二、是將磴步根基深埋,埋入水下的石磴長度占石磴總長度的2/3,露出水面的石磴是石磴總長的1/3。這種比例的埋深,很合現代科學原理。

三、是將高低兩級的磴步並列,在石磴迎水面一側用三角形 抱石(或稱 護矴 )斜撐,如此一可加固石磴,二可分解水流衝力。其原理來自墩式橋樑的分水,可緩解水流長年累月的衝擊。

各地跳岩橋

在中國的許多地區均有跳岩,但是各地的叫法不同,它的別稱有跳岩橋、跳跳岩、馬齒橋、碇步橋 、琴橋、磴步橋、踏步橋、黿鼉橋、汀步橋 、堤梁橋、石磴橋 、矴步橋,或簡稱為碇步、汀步、跳礅、黿鼉。

湖南

湖南鳳凰沱江跳岩

湖南鳳凰沱江跳岩當地稱謂:跳岩、跳跳岩

沱江跳岩位於鳳凰古城北門外沱江河道中,分上游、下游兩處, 上游跳岩建於1704年(康熙四十三年)曾是進出鳳凰古城的主要通道之一。 乾嘉苗民起義、辛亥革命鳳凰光復起義、解放戰爭,這裡都是進攻古城鳳凰的主要通道。上游跳岩全長100米,共有15個岩墩,依次橫列在沱江河床上。岩墩均用紅砂塊石修砌,墩與墩之間相距5米,上面用木板搭鋪,木板再用鐵鏈捆牢,固定在河兩邊的鐵樁上,防洪水沖走。

福建

圖六 福建福清馬齒橋

圖六 福建福清馬齒橋當地稱謂:碇步橋、馬齒橋、琴橋

福清市東張鎮香山村石坑自然村馬齒橋,長約70米,整座橋只是由108塊間隔插建在溪水中的方形石碇串聯而成。其規模在福建省居第二,在福州地區排第一。據村民介紹,此橋“當年是重要的交通要道,是古驛道的一部分。”

浙江

當地稱謂:碇步橋、碇步、矴步橋

1、溫州市泰順縣

圖七 浙江永嘉楠溪碇步之一

圖七 浙江永嘉楠溪碇步之一在古代修建的碇步中,以清代建造的碇步數量最多。《橋樑史話》中提到的仕水碇步(仕水矴步)始建於明代,位於仕陽夏家港,明中葉被洪水沖毀,移建於上游“濟渡處”,1794(清·乾隆59年)重建於現址,1819(清·嘉慶24年)修葺,1987年再次重修。 2006年,經國務院核定、文化部確定,建於清朝時期的仕水碇步(編號Ⅲ-262)、泰順廊橋(編號Ⅲ-261)被一同列入第六批全國重點文物保護單位。 (如圖五)

2、溫州市永嘉縣楠溪江

在楠溪江上游,凡是有溪水的地方都能找到各式各樣的碇步。據不完全統計,全縣大大小小碇步橋約有200多條。建於清道光年間的巽宅鎮小溪村碇步長達100餘米;最負盛名的“東皋碇步”橫貫於村前東皋溪之上,始建於1853(清·鹹豐三年),全長127米,共有石碇216個,每個石碇兩側用抱石斜撐,南側開有約2米寬的缺口,上鋪可啟動木板以通舟筏。

其他

由於現代橋樑的不斷興建,跳岩逐漸失去了往日的功能,隨之被冷落甚至廢棄。但是跳岩獨特的審美價值,卻被某些旅遊開發者所看好,許多景點刻意設定跳岩以吸引遊客。 如以下景點:

廣西桂林(如圖九)、台灣屏東縣(如圖十)、江西婺源(如位於婺源彩虹橋下游的踏步橋,如圖八)等地均有跳岩橋。

圖八 江西婺源踏步橋 圖八 江西婺源踏步橋 |  圖九 廣西桂林紅岩村踏步橋 圖九 廣西桂林紅岩村踏步橋 |  圖十 台灣屏東縣雙流森林遊樂區 圖十 台灣屏東縣雙流森林遊樂區 |