基本介紹

超姓

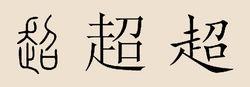

超姓超[超,讀音作chāo(ㄔㄠ)]

姓氏淵源

超姓

超姓超(chāo)姓源出有:

第一個淵源

源於羌族,出自古党項羌頗超氏部落,屬於以部族名稱漢化為氏。超氏,出自古羌族頗超氏。後漢化省文為頗氏、超氏,亦有為李氏者。晉朝時期上虞(今浙江上虞)即有該族超氏分布。到唐僖宗廣明二年(公元881年),党項羌人拓跋思恭在夏州(今內蒙古與陝西交界處的白城子)建立了夏州政權,轄夏、綏、銀、宥四州。夏國是以陝、甘、寧、青一帶的党項羌族為主體,包括西北其他民族在內組建的國家。党項羌族有細封氏、費聽氏、往利氏、頗超氏、野利氏、米擒氏、拓跋氏八部,以拓跋部最強,起群首領導作用。後因受吐蕃不斷的侵犯和騷擾,遂向唐朝政府申請內遷於陝西、寧夏一帶。

宋仁宗天聖九年(公元1031年),夏國第十一世太祖李得明逝世,其子李元昊繼位,號夏景宗。公元1032年,元昊改姓嵬名氏,自稱“兀卒”(青天子),立國號為“大夏”。因在宋朝之西,宋人稱其為“西夏”。初立的大夏國紀年為夏景宗顯道元年。西夏疆域包括今甘肅大部、寧夏全部、陝西北部和青海、內蒙的部分地區,總共統轄三十二州,國都在興慶府(今寧夏銀川)。宋理宗寶慶二年(成吉思汗二十一年,公元1226年),蒙古成吉思汗率兵親自伐夏。宋寶慶三年(成吉思汗二十二年,公元1227年),蒙古軍猛烈攻占,盡破大夏國城邑,人民傷亡慘重。而成吉思汗也在該年病逝。為避免大夏國人民更大的傷亡和損失,第二十一世末帝李眈屈降。而蒙古諸將則尊成吉思汗遺命,仍將西夏末帝李眈殺之,並徹毀大夏諸代王陵。至此,夏國立國三百四十六年滅亡。夏國滅亡後,其國人後裔分散逃亡。

頗超氏一族大部分在歷史演進中逐漸漢化,但仍有少部分保留了羌族本質,這部分羌族在今阿壩州理縣桃坪鄉、甘孜州丹巴等地仍有分布。

第二個淵源

源於蒙古族,出自蒙古族超穆特部落,屬於以部族名稱漢化為氏。據史籍《清朝通志·氏族略·蒙古八旗姓》記載:蒙古族超穆特氏,亦稱潮穆特氏,世居布爾噶蘇台(木蘭圍場,今河北承德)。後有滿族、錫伯族、達斡爾族引為姓氏者,滿語為Caomut Hala。

蒙古族、滿族、錫伯族、達斡爾族超穆特氏,在清朝晚期以後有冠漢姓為超氏者。

遷徙分布

超氏是一個多民族的姓氏群體,在今中國大陸的姓氏排行榜上未列入百家姓前兩千位,在台灣省則名列第一千二百十五位,主要分布在四川省的阿壩藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、河北省的承德市等地。

郡望堂號

郡望

上虞縣:四千多年前新石器時代,就有人類在這裡生活。相傳父系氏族社會後期,虞舜避丹朱之亂來此。據郭沫若考證,殷商甲骨文中已有“上虞”地名。夏帝少康後屬越國,秦王政二十五年(公元前222年)置上虞縣,屬會稽郡。新王莽始建國元年(公元9年),廢上虞入會稽縣,屬會稽郡。東漢建武年間(公元25~56年)初恢復上虞縣,屬會稽郡。漢永建四年(公元129年),分上虞南鄉入始寧縣,同屬會稽郡,歷三國兩晉南北朝不變。隋開皇九年(公元589年),廢上虞、始寧入會稽縣,先後屬吳州、越州、會稽郡。唐朝初期,今上虞境仍為會稽縣的一部分,屬越州。唐武德四年(公元621年)曾以剡縣與故始寧地為嵊州,唐武德八年(公元625年)州廢。唐天寶、至德年間(公元742~758年),屬會稽郡。唐乾元元年(公元758年)後,仍屬越州。唐貞元元年(公元785年)分會稽復置上虞。唐長慶元年(公元821年)併入餘姚,次年復置,屬越州。五代時屬吳越國東府。北宋仍屬越州。南宋紹興元年(公元1131年)改越州為紹興府。元至元十三年(公元1276年)改紹興府為紹興路,元至正二十六年(公元1366年)復為紹興府,上虞皆為其屬縣。清承明制。民國初年改府制為道制,上虞屬會稽道。民國十六年(公元1927年)廢道制,直屬於省。民國21年,屬浙江省第七行政督察區。民國二十四年(公元1935年),屬第三行政督察區。民國三十七年(公元1948年),屬第二行政督察區。解放初屬紹興專區。1952年2月起屬寧波專區,1964年9月起屬紹興專區。1968年6月起初屬紹興地區。1983年8月起屬紹興市。中華人民共和國建立後,上虞與紹興縣、餘姚縣相鄰部分地區有幾次變動。1954年秋,紹興縣東關區及湯浦區的四峰、漁浦、湯霞、四村、勝江五鄉和富盛區的長東、保山、長塘、會胡4鄉劃入上虞。1956年11月,豐惠區永興鄉和下管區王家莊、大嶺頂村劃歸餘姚縣,紹興縣川下村劃歸湯浦鄉;1960年8月及1966年1月,下管大公社的大山、隱地、黑龍潭、懸岩、溪山五村以及陳溪公社戴王、糜家二村劃歸餘姚縣。秦王政二十五年(公元前222年)建縣時縣治設百官鎮,唐長慶二年(公元822年)縣治遷豐惠鎮,1954年9月,縣人民政府遷至百官鎮。1992年10月18日上虞撤縣設市。資料有待補充。

餘杭郡:本來是秦朝的會稽郡所管轄的餘杭縣。東漢的時候又隸屬於吳郡。南朝陳在此設定錢溏郡,隋朝的時候改名為餘杭郡。其時轄地均在今浙江省境內杭山一帶,有餘杭山,地近太湖。

會稽郡:秦始皇二十五年(公元前222年)於原吳、越地置郡,治所在吳縣(今江蘇蘇州),轄境包括有江南、浙江省大部及皖南一部。西漢武帝元封五年(公元前106年),會稽郡受督於揚州刺史部,時領二十六縣,在今浙江省境內有十八縣。東漢永建四年(公元129年)分吳、會稽為二郡,會稽移治山陰(今浙江紹興),有浙閩之地。西漢時期轄地在今江蘇省長江以南、茅山以東、浙江省大部份(僅天目山、淳安縣西部小部分地區除外)、安徽省水陽江流域以東及新安江、率水流域一帶及福建全省。三國時期孫吳國分設臨海(今浙江台州)等郡後,其轄境縮小。晉太康二年(公元281年),以會稽地封驃騎將軍孫秀,以郡為國,稱會稽國。隋朝開皇九年(公元589年)平陳,省郡縣,廢會稽郡為越州,後又分山陰縣置會稽縣。清順治年間移治到山陰縣(今浙江紹興)。民國時期合會稽、山陰二縣為紹興縣。今為浙江省紹興市。

堂號

餘杭堂:以望立堂。

會稽堂:以望立堂。

上虞堂:以望立堂。

歷史名人

超世鑄

(公元1930~今),四川綿竹人。著名舞台美術家。畢業於上海戲劇學院舞美系。現好職於全總文工團,中國戲劇家協會會員,中國舞台美術學會會員,中國老年書畫研究會創作研究員。舞美設計《不是沒有愛的》、《為了幸福乾杯》入選《全國首屆舞美展》和《中國舞台美術畫集》,《初戀時我們不懂愛情》等獲社會好評。

著述有《形象與空間》。風景水彩、油畫入選《第七屆全國美術作品展覽》、《中國首屆風景油畫邀請大展》和中國美協在美國南海藝術中心舉辦的《當代中國水彩畫展》。1991年由中國劇協、中國舞美學會、全總文工團在京主辦《趙世鑄風景畫》個展,新華社,中央電視台,中央、北京電台,等12家新聞媒介作報導評論和對作者專訪受到社會各界人士好評。

個人傳略和作品載入《中國當代藝術界名人錄》、《中國當代老年書畫家大辭典》、《中華人物辭海·當代大文化卷》、《中外名人辭典》、《中國專家人名種典》、《世界華人當代名人大辭典》、《中國舞台美術家名鑒》、《華夏藝林》等書和畫集。獲新加坡共和國新神州藝術院《高級榮譽顧問》稱號,並特聘為該院《高級書畫師》。

超克松

(公元1934~今),上海人。著名職業教育家。江蘇省無錫機械製造學校原校長,高級講師。1961年畢業於清華大學冶金系焊接專業。長期從事中等專業教育,在原農機部無錫農機校任力學教師、教研組長、副校長、校長。在任校長的九年中,注重學校的常規管理,建立良好的教學秩序;積極推行教學改革,借鑑國外職業技術教育經驗,探索我國職業教育發展的道路。多方籌措施資金新建了運動場、實驗樓、食堂等;在獲得世界銀行職教貸款以後,啟動了學校實驗、實習裝備的添置與更新,加強實踐性教學環節。學校於1992年被評為江蘇省職業技術教育先進單位,1993年被定為國家級重點中專校,1994年被原國家教委批准舉辦五年制高等職業教育班。

1995年退休後,致力於中專教育及高等職業教育的研究,在各種雜誌上發表文章,並多次獲獎,其中“面向就業崗位,深化中專教改”獲中國職教學會首屆中專教育科學研究優秀論文一等獎。現任機械工業中專教育研究會副理事長、學術委員會主任、教育部五年制高職公共課開發指導委員會主任。“機械職業教育”雜誌副主編。

超 霞

(公元1963~今),女,蒙古族;遼寧建昌人。涼城縣廂黃地鄉政府科技副鄉長。廂黃地鄉第十一屆人大主席團成員。

1981年9月~1983年7月在縣衛生局工作,1983年7月~1985年7月在呼和浩特工業大學學習,1985年7月~1996年11月任縣委直傳部新聞幹事。在此期間,為區、盟、縣各級報刊、電台撰寫大量稿件,直傳黨的各項路線、方針、政策,以及該縣在政治、經濟、文化等方面所取得的先進經驗和典型事跡。

1996年11月至今任廂責地鄉科技副鄉長。圍繞“兩個轉變”,實現“兩個提高”,在農牧業科技推廣套用方面,大力實施“良種工程”,全鄉“124”工程田,良種作物主栽面積達到90%,加強了“兩步一區”建設,把牲畜種子工程提到了突出地位,通過了各種途徑調入良種公畜,基礎母畜,改造和重建了一批種畜標準圇告。全鄉農牧業科技服務體系建設日臻完善。