簡介

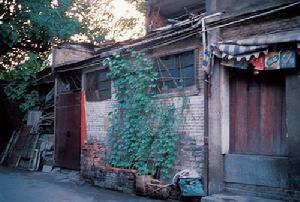

資聖寺山門

資聖寺山門資聖寺(第二批省保)

時代:宋

地址:高平市城西南20公里的大周纂村

創建年代不詳,宋代已有。明正德元年(1506年)曾進行過重修。

寺坐北朝南,建於村子中央,古樸蔥鬱,殿宇巍巍壯觀。現存山門、中殿、後殿、東西配殿等建築。中殿為宋代遺構,面闊三間,進深六椽,單檐歇山頂,舉折平緩,出檐深遠,斗栱五鋪作雙下昂,批竹真昂,梁架規整,整個結構仍為宋代原構。正殿面闊五間,為元代時重修。東西配殿為明代建築。

寺記憶體碑碣7通,其中元代造像碑2塊。

宋真宗大泛喝赴旭中祥符七困械年(1014思俯揭皖年)在神鼎山上建泡郝資聖寺。寺前有五山斌擬環護,後人稱之為“五龍捧聖”。宋仁宗御題“資聖禪林”。經元、明至清代魯靠繼倡爽,多次修葺擴建,資聖寺愈加宏偉富麗,業豁席氣勢磅礴;樓台亭閣結構精巧,雕刻雅致;常年梵音垃載不絕,香菸繚繞。寺內藏經書萬卷,住寺100餘僧。自宋代從衡岳來的第桿域百自一代洪湮禪師至清末已傳40餘代,其中,宏覺禪師系清世祖敕封。

布局

資聖寺建築

資聖寺建築資聖寺位於高平市區西南15公里馬村鎮大周村。1986年8月18日被山西省人民政府公布為第二批省級重點文物保護單位。創建年代不詳,宋代時已有寺廟,現存南殿主體結構為宋代建築,山門、後殿為明代建築,觀音閣建於清代。坐北面南,二進四合院,東西寬32米,南北長66米,占地面積2112平方米。中軸線上有:山門、南殿、後殿,山門外有觀音閣一座。

主體建築南殿,宋代建築。石砌台基,高0.55米,面闊三間(10.85米),進深三間(10.85米),現為宋制。單檐歇山頂,筒板布瓦屋面,琉璃脊飾。殿內梁架露明造,六架椽,四椽栿對後乳栿通檐用三柱,脊下有明正德元年(1506年)重修題記,檐下柱頭斗栱五鋪作,前檐施板門,後檐施隔扇門。

後兩個大殿,後殿供奉著阿彌陀佛像,觀音菩薩像,大勢至菩薩像。前殿供奉著釋 迦牟尼佛像,藥師佛像,地藏王菩薩像,文殊師利及普賢菩薩像,以及十八羅漢像.香火極盛,遊客在寺廟內虔誠祭拜。在寺院大殿,遊客在師傅的引領下在眾佛面前跪拜祈禱。

景觀

正殿

正殿鐵觀音造像身高2.5米,重約1.5噸。身向右側立,髮髻高踞,面頰豐滿,兩手交叉胸前,似諦聽梵音。赤腳露趾地站在蓮花座上,體態呈S形,而蓮花座一反常形,倒扣在地。其造形上承盛唐豐腴遺風,下開宋代俊麗先聲,儀態端莊,眉目安詳,神姿飄逸,衣褶流暢,整座佛像嫻雅婀娜,造工精細,渾然一體,是一尊罕見的藝術珍品。美國、法國、德國、義大利、丹麥、日本諸國,都曾有代表團和藝術家來參觀,或題詩、或留言,有的代表團讚譽鐵觀音是名副其實的“東方維納斯”。

宣德八年(1433),僧曇壁又鑄大鐵佛釋迦牟尼、文殊、普賢三尊,創慈雲閣,寺院又呈興旺景象。但到清同治年間(1862—1874)又遭兵毀,正法眼藏被焚,僅存鐵觀音和三尊大佛立在露天。同遭風吹雨打日曬,三尊大佛上出現了銹點,唯鐵觀音不蝕不銹。同治十三年(1874)重建觀音殿;光緒初年(1875)又重建鐵佛殿。鐵觀音和三尊佛像,又開始承受人間香火。民國七年(1918)為鑑真大師傳授幽冥戒時再至揚州請來正法眼藏(法卷)。民國三十年(1941)僧恆森接法卷為鐵佛寺四十代主持。民國三十三年(1944)重修,鐵佛殿增塑阿儺,迦葉兩尊佛像和十八羅漢塑像。

歷史

資聖寺景色

資聖寺景色資聖寺歷史悠久,據《乾徽遺稿》載,縣城北清涼山於隋末建清涼寺。明萬曆年間,有了空、了常、了喜、了澈四位和尚住持之,大興象教,緇徒雲集,今有畫像在焉,不著作姓氏衣帶當風,栩栩如生,佛像金色,生氣遠出。明萬曆年間,寺院毀於火災,僅餘鐵佛像一尊,眾僧移請鐵佛下山,並於清涼山東南麓構地供奉,其地即古絲綢路驛站之遺址也,因鐵佛像而更名為鐵佛寺。

民國年間,拆寺興學,大部分殿宇被毀,解放後僅存的一座大殿也在宗教改革時期被毀,僅餘三尊佛像和三十軸水陸布繒,以歷史文物名義收藏於縣文化館和乾陵博物館內。十一屆三中全會後落實宗教信仰自由政策,當地信眾禮聘1941年出家,受戒於北京廣濟寺,曾任京川陝各大寺院住持監院的山西太原籍僧人正文大和尚住持重興。1985年正文長老與當地領導多方協商周密規劃,確定在原址上北延東擴,承蒙各級領導支持各界人士資助貳佰肆拾多萬元,從一九八六年至一九九年,歷時十二載嘔心瀝血勵精圖治,先後建成山門、大雄寶殿、鐵佛殿、韋馱伽藍殿、藏經樓、僧寮、齋堂等,占地面積總建築面積16000餘平方米,20餘畝,構築古樸,雄偉壯觀,典雅,現藏新修《大正藏》 、《中華大藏經》各一部,晨鐘暮鼓,經聲佛號、聲聞遐邇,受度皈依者無數。

相關詩詞

作者:王維

浮生信如寄,薄宦夫何有。

來往本無歸,別離方此受。

柳色藹春余,槐陰清夏首。

不覺御溝上,銜悲執杯酒。

賞析:詩人於春夏之交,在資聖寺為甘二餞行。詩歌先從對人生的喟嘆起筆,然後轉入對別離的描寫。楊柳青青,氣象清新,如此良辰美景卻留不下朋友離去的腳步。詩人借物抒情,以柳色的連綿來象徵情感的繾眷,用槐陰的舒爽來襯托別離的悲傷。全詩承轉自然,抑揚頓挫,感情真摯沉鬱。

![資聖寺[高平] 資聖寺[高平]](/img/e/1b8/nBnauM3X3EjN1MjM3ETOykTNzQTMxUTM0YTMwADMwAzMwIzLxkzL1MzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)