縣情概況

全縣地勢由西、北、南三個方向東傾斜,最高點在縣西北梵淨山,海拔2579.5米,最低點在溪口鄉石埂,海拔275米,境內河谷縱橫,溪河密布,主要河流有太平河、閔孝河、桃映河、車壩河均屬長江流域沅江水系。閔孝河為辰水正源,《漢書·地理志》載:“三山谷(梵淨山古稱),辰水所出”即指此。全縣丘陵地貌占總面積90%以上。

江口縣氣候宜人。縣境屬中亞熱帶季風氣候,地處梵淨山迎風坡向,四季分明、雨熱同季、冬無嚴寒、夏無酷暑,年平均氣溫16.2℃,年平均降水量1369.6毫米,

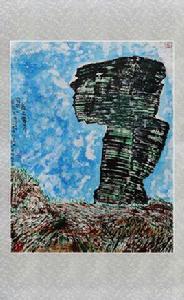

| 梵淨山雲霧金頂 |

全年日照1257.3小時,是全國的商品糧和畜牧業基地縣,素以“魚米之鄉、黔東糧倉”著稱。全縣的森林覆蓋率高達56.4%,被國家授予林業綠化百佳縣,堪稱地球上同緯度的“綠寶石”。江口縣資源豐富。縣內年平均自然降雨20億立方米,年流量15.63億立方米,水能資源豐富,可開發小水電能力18.41萬千瓦/時。全縣泉眼283處,可供開發利用的達253處,為國家水源標準一、二級,多處泉水被國家有關部門鑑定為國家級優勢飲用天然礦泉水。茫茫林海中繁衍著1200多種動植物,是全國著名的規模宏大、品種繁多的自然基因庫。礦產資源遍布全縣,重點礦源分布集中,有金、銅、硫鐵、鉬、礬、重晶石、玉帶石等30多種,可供大規模開採 。

江口縣轄2個鎮、7個民族鄉:雙江鎮、閔孝鎮、太平土家族苗族鄉、壩盤土家族侗族苗族鄉、德旺土家族苗族鄉、民和侗族土家族苗族鄉、官和侗族土家族苗族鄉、桃映土家族苗族鄉、怒溪土家族苗族鄉。

歷史沿革

江口縣地域,春秋屬楚黔中,秦屬黔中郡,漢屬武陵郡,之後幾經更易,曾先後屬南陽、沅陵等郡和充州、黔州、思州、沅州。至宋淳熙八年(1181),楊再西率子政強開闢省溪、宙邏(今太平)、銅仁大小兩江等地。紹興年間(1190—1194),四川夔州陸兵馬武功大夫土酋張恢之裔開發提溪。元置省溪等處軍民長官司、提溪等處軍民長官司,隸都雲、定雲等處安撫司。後改省溪壩場等處蠻夷長官司、提溪等處長官司隸思州安撫司。明洪武改稱省溪長官司、提溪長官司,屬思南宣慰司,隸四川行省,洪武五年(1372)改隸湖廣行省。永樂十一年(1413),思南宣慰司廢,以其地分設思南、銅仁、烏羅、鎮遠四府,省溪、提溪兩長官司屬銅仁府。清初因之。雍正五年(1727)“改土歸流”,設省溪吏目一員,吏目署駐大江口(今雙江鎮)。光緒六年(1880)清廷準貴州巡撫岑毓英奏移銅仁縣至大江口,江口始成縣治。民國二年(1913),銅仁府改銅仁縣,將原設大江口之銅仁縣更名為江口縣,屬黔東道。民國十二年(1923)廢道,各縣均直隸省。民國二十四年,(1935)省分設行督察區,江口縣屬第九行政察督區,專員公署駐銅仁。之後,行政督察區番號屢經更易,但體制未變。縣轄村寨小有調整,但基本格局未動。一直維持至1949年。1949年11月13日江口解放。1950年3月1日,縣人民政府成立。1958年12月,經國務院批准,江口、玉屏兩縣併入銅仁縣。1961年3縣分開,江口縣轄區仍舊。

自然資源

氣候資源

縣內屬亞熱帶大陸季風氣候,年平均氣溫16.2℃,無霜期約289天,海拔高差2297.5米(最高海拔2572.5米,最低海拔275米),年降雨量1300毫米左右。氣候特點是四季分明,無霜期長,雨量充沛,水熱同期,光熱共季。受梵淨山的影響,小氣侯特點突出。

土地資源

全縣以低山、丘陵為主、河谷壩子居多,有耕地面積1.13萬公頃,林地面積7469公頃,草地面積12.5萬公頃。土壤以黃、褐壤為主,山地面積、丘陵面積、平壩面積、其他面積分別占國土總面積的62.9%、26.1%、3.5%、1.2%。對土地資源的開發利用只占總資源的20%左右,發展農、林、牧業和多種經營前景廣闊。

旅遊資源

我縣是貴州省旅遊資源較豐富的地區之一,具有發展旅遊業得天獨厚的條件。全國知名的梵淨山主峰座落在我縣境內,在其567平方公里總面積中,我縣占三分之二的面積,且囊括了差不多全幫保存完好的森林植被地帶和自然景觀區域。由於喀斯特地貌地質結構,使得梵淨山體變得極為複雜,縣境內各風景區也各具特色,從而形成了鬼斧神工般的奇麗風光,具有很高的旅遊開發價值。

我縣自然景觀資源和人文景觀資源的區域主次劃分為A、B、C三類,即:以梵淨山景區為主體的A類區——金頂風景區、九龍池風光、爛茶頂杜鵑林、鳳凰山風光、寺廟、沿線亭閣、碑林摩崖、黑灣河漂流、鳳凰山寨、豆腐乾一條街、黃家壩水上樂園等。以縣城及其他景區為輔助的B類區——原始森帶風光、太平河沿岸風光、乾溪溝峽谷、黃枯山風光、魚良溪峽谷、三星拜月、桑木溝水上樂園、金楠橋攀岩等。C類區——棉絮嶺風景線,槐豐、岑忙犀牛洞穴群、梵淨山博物館、馬槽河民族村寨景點等。

梵淨山整個風景區的特點可用“雄偉、險峻、神奇”六個字概括。正應了香港著名攝影家陳復禮先生對梵淨山的評價“集無岳之奇險、幽秀而大氣磅薄,則雄視天下。”這塊在地球同緯度倖存的一塊綠洲,在自然環境日漸惡化的今天,正是人們返樸歸真、回歸大自然的最佳選擇。因此,梵淨山旅遊資源的挖掘潛力是不可估量的,它必將成為新世紀生態旅遊牲地。

水利資源

發源於梵淨山的太平河、閔孝河、桃映河、車壩河等幾十條大小河流貫通全縣,於縣城處匯成錦江,形成長江上游沅江水系的主要支流。縣內年平均自然降水20億立方米,年經流量15.63億立方米,水能理論蘊藏量18.41萬千瓦。縣內已發現泉眼283處,可供開發利用的有253處,多為國家水源標準一、二級。出自梵淨山麓多處泉水被國家衛生部、輕工部、礦產部鑑定為國家級優質飲用天然礦泉水,極具開發潛力。縣內所有河流,水質優良異常澄潔,為發展特種水產的養殖業提供了優良的養殖環境。

生物資源

縣內森林覆蓋率45.5%,被聯合國接納為“人與生物保護圈”區網成員的梵淨山在縣境內。全縣有1200多種植物,名貴中藥材有天麻、黃蓮、杜仲、銀杏、當歸等。動物300多種,珍稀動物有黔金絲猴、華南虎、大鯢等。珍稀樹種有珙桐、貴州紫薇,還有大片的冷杉林、黃楊林、水青岡林。生長有靈芝、猴頭菇等數十種真菌。堪稱全國著名的規模宏大的“自然基因庫”。

礦產資源

縣內礦藏種類多,分布相對集中。有金、銅、硫鐵、鉬、磷、重晶石、玉帶石等30餘種。其中硫鐵、磷、粘土、重晶石儲量豐富,可供大規模開採。黃金、玉帶石的開採加工已初具規模。

民俗文化

梵山佛教

| 梵淨山雲霧金頂 |

武陵山脈主峰梵淨山位於江口、印江、松桃三縣交界處。金頂海拔2493米。層巒疊嶂,氣勢磅礴,自明代以來即為佛教朝拜聖地。明萬曆四十六年(1618年)所立《敕賜重建梵淨山金頂序》碑文中稱它為“天下眾名岳之宗”。自明代迄民國300多年間,“信男善女,時往時來,若城市然”。可見香火鼎盛之一斑。山上現有明建承恩寺、金頂摩崖、敕賜碑、清道光禁砍山林碑和紅號軍三角莊根據地遺址等省級重點文物保護單位。山區風光,雄奇壯麗,有數不清的險峰怪石,看不厭的奇花異卉及雲海日出,流水飛瀑,佛光幻影可供人觀賞。山區還保存著40多萬畝的原始森林,林中生長著許多國內外瀕臨滅絕的珍稀動植物,具有極高的觀 賞和科研價值,被科學工作者譽為重要的 “自然基因庫”。

明萬曆年間,貴州巡撫郭子章在平定播州(今遵義一帶)楊應龍叛亂中,梵淨山曾遭空前浩劫,山區廟宇中毀壞殆盡。萬曆帝朱翊鈞之母李皇太后酷信佛教。經她捐資倡議重修,由國舅李穎和高僧妙元主持,重修了山上的承恩寺、九皇洞、九皇殿、圓通殿、釋迦殿和金頂上的天橋,以及山下的承恩堂(壩梅寺),並於萬曆四十六年(1618)豎碑於老金頂腳,以志不忘。重建後,朝拜香客逐年增加,梵淨山進入鼎盛時期,據山區現存碑刻,摩崖記載香客不僅來自雲、貴、川、湘,甚至有從江西、安徽、江浙一帶遠道而來者,茶殿碑文記述“數百年進香男婦,時往時來,若城市然”,這種盛況延續了200多年。

清鹹豐5年,(1855),銅仁府爆發了以徐廷傑、梅濟鼎為首的紅號軍起義,起義軍以梵淨山為根據地,堅持鬥爭達11年之久。期間山上廟宇陸續被毀,僧眾風散雲流,香客裹足不前,梵淨山又一次“香火冷落,人煙寂寞”。同治九年(1870),銅仁東山寺隆參和尚上山主持修復工作,經他十方募化,“道剪荊棘,路劈蠶蟲”,5年內修建了報恩寺,回香坪等廟宇。光緒元年(1875),清軍中參加哥老會起義失敗後的部分士兵由黑地大王劉滿率領進入梵淨山,據險與清軍周旋。同年,貴州巡撫岑毓英奉命征討,次年平復,。經隆參和尚繼續努力,大力恢復了山上受破壞的廟宇,還在江口境內修建了3條朝山大路。民國初年,朝拜者一如既往,民國末年,土匪猖獗,香客中大多被搶劫,朝山活動猝然大減。

解放後,朝山活動停止,山上廟宇不耐風蝕雨蠹先後垮塌,山下廟宇多被修建成為學校,食堂,倉庫或被拆除燒毀,至今縣境內僅存朝陽寺1座。然而,梵淨山卻以它巨大的科學價值和壯麗的旅遊資源,贏得了人們的青睞。從50年代起便不斷有人對它進行考察。1978年7月,省批准建立自然保護區後,在保護區管理處主持下,科學考察工作更加頻繁、系統,為了適應科考和旅遊需要,在省地撥款支持下,先後投資55.3萬元整修了上山的便道,重點拓修了魚坳至金頂5公里,1984年,全線便道修築一新,陡斜窄險處或鑿石為梯,或澆鑄混凝土台階,共8250級,稱“萬步雲梯”。險峻處置鐵鏈或鋼、鋼筋混凝土護欄,建進山橋涵9座,歇息台38處,食宿站2處。1985年省文物處撥款修建了金頂的釋迦殿、彌勒殿和天仙橋,現每年進山科考,旅遊,朝山人數以逾萬,且呈與年俱增之勢。

佛教在梵淨山的發展幾經坎坷,然而一直以彌勒道場自稱,與文殊道場五台山、地藏王道場九華山、普賢道場峨眉山、觀音道場普陀山而齊名,稱為“中國第五大佛教名山”的地位,還受到社會上一些質疑的看法(另外一種說法是浙江奉化的雪竇山才是正真的彌勒道場,其理由之一是因為布袋和尚是奉化人)。據貴州都市報2006年10月4日載:江口縣文廣局負責人與銅仁地區佛教協會副會長釋佛祖法師、江口梵淨山佛教協會會長釋祖德法師等9人,在梵淨山麓的太平鄉白鶴山上,有兩座保存完好的古僧塔和彌勒佛道場遺址。 據當地80多歲老人吳應德介紹,白鶴山彌勒古佛道場輝煌鼎盛於明、清時期。山上曾有一座古寺,該寺坐南朝北,屬四合大院,房屋48間,正殿供奉高大的彌勒佛坐像,兩邊是形態各異的24位諸天王和十八羅漢像。正殿左側300米處,有一口“鯉魚”井,鯉魚井的魚眼,早上太陽出來,魚右眼發光,下午太陽落山,魚左眼發光,其景觀非常奇特、奇異,可惜的是這座古寺被毀,現僅存遺址和“鯉魚”井。白鶴山古僧塔分七級和五級,八方八角尖頂形狀,其中七級僧塔高9米多,第一級直徑4米;5級僧塔高約5米,第一級直徑2米,發現有19座,都分布建立在兩個球狀形的山坡上。白鶴山古僧塔,被茂密的水竹、林木和刺蓬植被掩蓋。兩座並排的五級僧塔,塔身上敘文和塔前的石碑文字已全部風化,無法辨認。根據佛教儀規,從僧塔、寺廟的建築規模分析,能享受七級、五級僧塔待遇的都是有建樹的德高望重的高僧。古僧塔群及彌勒佛道場遺址的發現,引起了有關專家和政府部門的高度重視,所獲得的資料,有待進一步考證。但是,古僧塔的發現,讓我們知道梵淨山佛教文化仍有不可估計的深度。

為了推動佛教文化和旅遊事業的發展,給落後的江口縣帶來經濟上的發展,縣政府也採取相關措施,以佛教文化的招牌招商引資。據貴州日報2007年1月8日載:江口縣人民政府縣長楊彪與貴州梵淨山佛教文化發展有限公司董事長曾一兵正式簽訂了《梵淨山佛教文化苑建設項目協定書》,這標誌著梵淨山佛教文化苑建設項目正式實施。海南省三亞金玉觀音文化藝術有限公司與江口縣人民政府,於2006年9月16日在中國貴州黃果樹瀑布節貴陽投資貿易洽談會上籤訂了投資2.8億元建設江口梵淨山佛教文化苑項目後,公司董事長曾一兵先生於次月再次來到江口縣實地考察,梵淨山佛教文化和自然景觀以及民族文化、人文景觀深深地吸引了他們,再加上飛機、鐵路、高速公路交會於梵淨山,他當即決定出資500萬元註冊成立“貴州梵淨山佛教文化發展有限公司”,並將投資規模擴大到4.6億元,建設內容為修復梵淨山大佛寺(含敬造世界最大金玉彌勒佛像:用近110公斤黃金、140克拉鑽石和數千顆珍珠在梵淨山鑄造全球最大的彌勒金佛。)、法華庵,興建梵淨山遊客接待服務中心,佛教文化廣場等。由此可見,江口梵淨山的發展正隨著旅遊業發展進一步得到開發,然而值得筆者擔憂的是,在梵淨山佛教地位正在進一步考證進行中,還未得到明確認同時,過於繁盛的商業氣息融入了梵淨山佛香氣焰中會不會給這個古樸自然、神秘的聖地受到玷污呢?毋庸置疑,通過一場好的商業開發,讓我國佛教文化的香火得以燃燒的同時可以讓更多信教人士找到他們心靈的淨地,我只能默默的為這片養育我的土地祈禱著。

土家習俗

| 雲舍村土家族生活圖 |

江口縣的土家族是全縣少數民族中最主要的成份,江口縣土家族有其獨特的民族習俗,其中太平鄉的雲舍村和怒溪鄉的大灣村最為顯著。江口縣太平鄉雲舍土家民俗文化村北靠水銀坡,南鄰太平河。雲舍寓意為“雲中的房舍,仙人居住的地方”。山寨距江口縣7公里,全村98%的村民都是楊氏後裔,至今保留著自身的民風習俗。是中國土家族上千年歷史的再現和縮影,被譽為“中國戲劇活化石”的儺文化、獨特的婚嫁習俗、悠揚動聽的山歌、參與性極強的擺手舞、金錢桿等;蔡倫的土法造紙、唐代的水排作坊、明末清初的“筒子屋”建築;形似迷宮、四通八達的石板巷;變化無窮的神龍泉;幽靜幽雅、山陡谷深的雲崖大峽谷;千姿百態的地下宮殿仙人洞等。 將人們引入一個集山、水、洞、民俗文化於一身的神奇世界,被中外友人譽為“中國土家第一村”。

衣食特點

江口縣怒溪鄉大灣一帶的土家族,流行著農曆8月15日偷瓜的習俗。相傳,很久以前,有一對善良的土家族夫妻,年老無子,生活孤寂,鄉親們十分同情他們,有一年的8月15日,幾個好心的婦女偷來一個冬瓜,包上紅布放到老兩口的床上,對倆位老人說是在路上拾到一個孩子,抱來送給他們,老兩口十分高興,解開紅布,見是一個冬瓜,倍感失望,連聲嘆氣。這時,卻見冬瓜忽然裂開,從瓜內爬出一個又白又胖的男孩,對著兩位老人嘻笑,老兩口見狀甚是歡喜,鄉親們得知驚喜交加,奔走相告。此後,每年中秋之夜人們就去瓜地里偷瓜,將偷來的瓜用紅布包好,敲鑼打鼓,燃放炮竹,送到缺少兒女的人家去,接瓜的人也要敲鑼打鼓地迎接,並辦酒席招待。因此,凡中秋偷瓜者,均不視為偷盜。

土家族服飾,風格獨特。最突出的是婦女服飾與兒童頭飾、挑花等。怒溪土家族婦女服飾工藝,主要表現在胸襟衣、頭扎和銀飾上,均系土家族人漫長歲月的創造而形成,式樣樸實、大方、美觀,做工細膩精巧。衣裙的款式更為豐富,上衣有左開襟和右開襟兩種,圓領或矮領,袖口、襟邊的式樣由八幅維裙變成了長及腳面的筒裙和百褶裙,有的還穿大腳筒褲。筒裙仍用八幅布料縫製,兩幅間的縫合處和下擺均以黃、藍色小花條裝飾,腰上不縫死,用兩對扣子和兩根帶子系腰。百褶裙大而長,多以紅綢緞為料,鑲青布邊和黃色小花條。“改土歸流”前,男女喜穿八幅羅裙,後改穿褲子。女褲也喜穿青、藍布加白布褲腰,褲腳藍加青或青加藍邊。最突出的是婦女在褲的膝蓋處用手工銹上圖案,除花紋外,還有“喜鵲鬧梅”、“雙龍戲鳳”等。女鞋也比較講究,除鞋口邊滾花邊,挑“狗牙齒”花樣外,鞋面喜用青、藍、粉紅綢子,在鞋頭正面用五色絲線繡上花卉或蝴蝶、蜜蜂等圖案。閨女頭髮梳長辮用紅色絨線扎頭繩,表示未婚,頭上梳各式簪子和金銀髮花,耳飾金銀質的“瓜子”、“燈籠”、“龍”、“鳳”、“樹葉”等式樣耳環,佩戴項圈、手圈、足圈與金銀戒指、銀鐲或玉鐲,胸襟還掛有銀鏈、銀牌、銀鈴、銀珠子、銀魚、銀虎、銀龍等。

男子服飾,突出的是頭包帕子,長為七尺或八尺,帕子要圍幾層,垂吊耳後齊肩,額上包成“人”字形。老年人嗜穿無領長衫、衣、褲多系自織的青、藍土布,褲加白布腰。鞋子是高梁青面白底布鞋。男女服裝都袖大而短,衣長而肥,褲短而寬,上下和諧,適宜在氣候炎熱,山高地陡的地方穿用。

土家人的風味飲食特色獨具,十分豐富、傳統,歷史悠久,有許多象徵喜慶節日的意義,如糍粑就有年粑、喜粑、壽粑、拋梁粑。其用途一是逢年過節贈親饋友,有“拜年拜年,糍粑上前”的習俗;二是招待客人;三是農村建房上樑時用,謂之“拋梁粑”,有慶賀之意。有的雕刻印盒將粑放在盒裡一壓,即成型,稱印盒粑。若壽慶,就刻“壽”字,若喜慶,就刻“喜”字;若年慶,就刻“豐”字等,字皆成紅色。土家糍粑以上乘糯米淘淨,浸泡後蒸熟以木錘在木槽或石槽里舂爛舂細,掐成餅後即成。若臨時吃,用優質黃豆、芝麻炒香後與白砂糖同時研磨成細粉作佐料,食味軟綿,糯而不粘牙,馨香舒適可口;若存放,待粑的水氣乾後,可用清水泡在缸里,只要勤換水,泡幾個月甚至半年也不會變味。土家傳統食品除糍粑外,有馬泡(俗稱油炸粑、系油炸)、綿菜粑、馬打滾、糖麻圓、斗篷豆腐乾、鍋巴粉、油茶、糖醋芝麻冰涼粉、米豆腐、社飯、水白菜、木姜油、雪棗、糯米包子系列小吃……

古寨大灣巴人的節日,除春節、元宵、端午、中秋、重陽等外,還有他們豐富多彩的傳統節日趕年、過社、清明、立夏、仙歌節(三月三)、打春節、牛王節、四月八、六月六、七月半、梳頭節(六月十五夏曆)、偷瓜節等。大灣是一座土家人的博物館,在此你可以歡摩古樸神秘的儺堂戲,聽唱如歌如泣的哭嫁歌,體驗歡樂祥和的建房禮儀等等。經年累月,這裡的人們仍舊流行打鬧歌、上樑歌、巴山歌(土家山歌)、情歌、盤歌、打溜子、花燈(團茶)、龍燈福事、孟姜女哭長城、苦情歌、勸世文、金錢桿、儺儀儺舞歌、擺手歌、喪歌、南曲、毛古斯舞、擺手舞、團茶舞等原生態歌舞。耕作之餘,寨民最大的樂事便是選擇自己喜好的節日,進行表演。

文娛活動

茅古斯

茅古斯——反映了土家族社會歷史時代的社會生活內容,記錄了各個時代的生產和生活方式,茅古斯並非土家語的音譯,是根據其表演內容和人物形象而確定的漢語名稱。其含義就是毛人的故事。由於漢語的影響,“故事”逐步化為“古斯”。

表演“茅古斯”10至20人不等,一人身著土家族服飾,代表土家族先祖,由他主持祭祖和表演活動;其餘為小“茅古斯”,代表子孫後代。他們都身披稻草紮成的草衣,赤著雙腳,面部用稻草紮成的帽子遮住,頭上用稻草和棕樹葉擰成沖天而豎的單數草辮,四個單辮象徵的是牛。“茅古斯”的扮演者事先裝扮好,在擺手舞場不遠的樹林中等待,待擺手舞跳到一定的時候,他們轟然入場,擺手舞立即停止,為之“讓場”,說是“祖先爺”來了。“茅古斯”的表演內容以反映古代土家族先民的生產、生活為主,表演者模擬上古人古樸粗獷的動作,講土家語,唱土家歌,融歌、舞、話為一體。其程式分為“掃堂(意為掃除一切瘟疫、鬼怪,使後代平安)”、“祭祖”、“祭五穀神”、“示雄(表現全家族人的生存和繁衍)”、“祈求萬事如意”等幾個大段落,每個段落中細節繁多。如祝萬事如意的表演中,有打露水、修山、打鐵、犁田、播種、收穫、打粑粑、迎新娘等等。

“茅古斯”表演粗獷豪放,剛勁激昂,它讓人們領略到五荒時代的原始藝術之美,它是人們研究土家族歷史的“活化石”。土家族雖無文字,但“茅古斯”代代相傳不衰,並在傳承中不斷完善,成為土家族文化藝術寶庫中的一顆璀璨明珠

擺手舞

擺手舞——擺手舞是土家族具有代表性的民間舞蹈形式,土家語稱"舍巴日",是土家族在祭祀祖先、祈禱過年、喜慶佳節等活動中的一種民眾性舞蹈,多在每年正月初三至十五期間進行,也有在暮春三月進行的。擺手舞在土家歷史悠久,可追溯到周武王伐紂時期。據考證,土家"擺手舞"來源於古代巴人的"巴渝舞"。

擺手舞的形式分為"大擺手"和"小擺手"兩種。大擺手主要用於祭祀,一年或五年舉行一次,多在野外進行。小擺手用於一般喜慶活動,多在擺手堂內進行。人數為數十人、數百人不等。擺手舞基本動作有單擺和雙擺兩種,跳時,一人在中央敲鑼打鼓,由表演熟悉的人領頭,眾人圍成一圈跳舞。其主要動作是雙手隨著一個方向甩順邊手、身子左右扭動前行。擺手舞與其它民間舞蹈形式不同的最大特點是肢體同邊走,左手左腳,右手右腳,臂腕不動,兩手直甩,動作幅度小;腿部整個動作都是曲腿:屈膝、下蹲,重拍在上,弱拍在下。擺手舞氣勢粗獷,動作古樸、穩健,原始氣息十分濃郁。舞步中時而表現飛禽走獸,時而表現撒種紡線,內容豐富。土家族人在擺手活動中,追憶祖先創業的艱辛,緬懷祖先的功績,展示土家先民的生活場景,整個活動都著濃厚的祖先崇拜痕跡。

金錢桿

金錢桿——又名霸王鞭、打洋錢、趕山鞭、打錢桿、打花棍、在民間又叫做“蓮花鬧”,是江口地區民間保護和傳承下來的一門自成體系、參與人數最多、最具民俗特色和獨立舞蹈表現形式,演時擁有“一旦一醜”“雙旦雙醜”“多旦多醜”競舞的土家族特技表演(舞蹈),堪稱“中國南方二人轉”。2007年,江口縣的“金錢桿”被列入省級非物質文化遺產名錄。

金錢桿是歡迎遊客的重頭節目,當地土家民眾製作的金錢桿長80厘米左右,用紫竹配上古銅幣製成,兩頭削鑿穿孔,橫扯,順掛著兩串小錢,形成交叉的十字架,以便舞蹈時拍打,互相衝擊,產生出多種聲響,與唱歌的節拍韻腳合拍,桿的兩端還繫著紅繩飄帶,隨舞姿飛揚,別有風趣。

作為江口縣梵淨山民族旅遊文化花圃中絢麗多姿的藝術奇葩——“鬧蓮花”,主要流傳於怒溪土家族苗族仡佬族鄉巴人古寨大灣、老屋基、六家寨、臘岩凼20多個土家村落,成立有專業的“蓮花鬧洋錢隊”。桃映、閔孝、太平等鄉鎮一部分村寨具有。金錢桿經過不斷傳承發展,更多地演變為歌頌幸福生活和甜蜜愛情。打金錢桿時,邊打邊跳邊唱,男女互相對視舞蹈表演,或一前一後、或一左一右地唱跳,堪稱“中國南方二人轉”。

美食

牛乾巴

江口牛乾巴是本地區的傳統食品,深受當地人民的喜愛,是居家旅行、探朋送友的必備禮物。

江口牛乾巴採用江口本地生產的環保生態黃牛肉為主料,配以植物油、白糖、精碘鹽、花椒、白酒等為佐料,通過傳統工藝精心烹製而成。成品色美味佳,是正宗的原生態產品。

江口牛乾巴已成為聞名省內外的土特產,以高家牛乾巴、昭鳳牛乾巴最為有名。

江口油茶

油茶非“茶”,江口當地的老百姓家裡嫁女的時候,出嫁前一天晚上坐花宴、唱伴嫁歌,主人為了酬謝賓客和親朋好友,晚飯後,特花幾小時做成夜宵粥。而主人卻謙虛的說成是喝茶,故稱“油茶”

油茶的主要原料是玉米、綠豆、黃豆、大米、骨頭湯、胡椒、花椒、姜蔥。將玉米用水煮透後洗淨,搓掉外皮。將綠豆、黃豆炒黃後再著油炒。約10分鐘後將所有原料混合在一起,加骨頭湯煮。約半小時後起鍋,即食。

油茶從外觀上看像粥,但他既有骨頭湯的辛香,又有五穀糧食的清香,味美至極。現在,凡到酒店或農家樂,來江客人都能品嘗到一碗美味可口的油茶。

藤茶

藤茶採用武陵之巔,錦江之源,梵淨山野生顯齒蛇葡萄植物的嫩葉精製加工而成。梵淨山被稱為“鎮黔之寶”,是武陵山脈主峰國家級自然保護區,中國五大佛教名山之一,聯合國人與生物圈保護網成員,地球同緯度地區唯一一塊“綠色明珠”,森林覆蓋率達80%。梵淨山豐富的生物多樣性及特殊的土壤、氣候條件造就了貴州藤茶特有的品質。相傳,早在明朝萬曆年間人們開始飲用該茶,一直延續至今,飲用已有數百年歷史,是一種名貴珍稀保健古茶。

經國家茶葉、營養、藥物科研機構的檢驗、檢測,該茶含有人體所需的蛋白質、膳食纖維、脂肪、胡蘿蔔素、維生素E、維生素B6、鈣、鐵、鋅、鈉、鉀、鎂、硒等營養成分和多種微量元素以及豐富的黃酮類化合物,其中的天然抗氧化劑二氫楊梅素含量最高。中國醫學科學院藥物研究所對藤茶試驗表明,提取物對革蘭氏陽性菌革蘭氏陰性菌有很強的廣譜抗菌活性,對流感甲型及乙型病毒均有抑制作用;對流感、肺炎、咽喉炎、結膜炎等病毒與細菌性感染疾病有輔助治療和預防作用;對心律失常、高血壓、冠心病、動脈粥樣硬化等心血管疾病有很好的保健作用;還具有保肝護肝、美容抗衰老、提高睡眠質量、預防骨質疏鬆、提高免疫能力、醒酒等保健功效。常飲該茶有利於健康長壽。

米豆腐

米豆腐嫩黃鮮亮,晶瑩剔透,可切成片、條、塊或製成蝦仁米豆腐,配以江口特製的油辣椒、醋辣椒、佐料,酸香麻辣,滑軟可口,涼吃熱煮均可。是江口老少兼宜的風味小吃之一。

江口米豆腐主要原料是梵淨山貢米、稻草灰或桐殼灰。首先將稻草灰或桐殼灰加入適量的水浸泡,使其變成鹼水。然後將梵淨山貢米用鹼水浸泡數小時後磨成漿,打熟芡,捏成個狀和條狀米豆腐,用大火蒸熟即成。

江客人吃過米豆腐後無不對此讚不絕口,已成為省內外有名的土特產之一。