定義

貧困指數

貧困指數 後來,理論界有人提出貧困應該表現為福利的缺乏。一些福利的獲得決定於其收入水平,而另一些福利的享用,如一些公共產品的享用、在存在配給制的社會裡的住房供給等,都與貨幣變數無關。足見,福利是個多維概念,除由收入水平決定外,還可能包含公共產品的提供、住房供給、掃盲和平均壽命等。相應地,在貧困的測度上,是通過設計一個綜合指標或指數來涵蓋福利的幾個主要方面,就這個指標或指數確定一個貧困線作為測度貧困的標準。

如聯合國開發計畫署於1990年推薦的人文發展指數、美國海外發展委員會於1975年提出的生活質量指數和美國賓夕法尼亞大學R·J·埃斯特斯於1991年在《世界社會發展報導卡片》中給出的社會進步指數都是從不同的角度來反映福利的指數,其中人文發展指數(HDI)是由出生時的預期壽命、成人識字率和以購買力平價折算的實際人均國內生產總值三項指標合成的。

阿瑪蒂亞·森的貧困指數

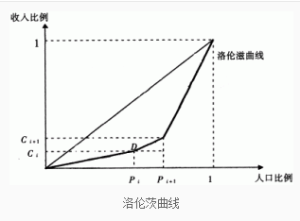

洛倫茨曲線

洛倫茨曲線 阿瑪蒂亞·森的貧困指數用公式表示為:P=H·[I+(1-I)·G]。在這裡,

·P是貧困指數,

·H表示貧困人口的百分比,

·G是貧困人口的基尼係數,

·I是貧困人口收入差距的總和(即貧困人口的收入距貧困線的差距的總和) 除以貧困線,即貧困距,

·0阿瑪蒂亞·森認為貧困指數在貧窮國家有它們最內在的套用價值。森的貧困指數簡單易算,已逐漸被廣泛套用。