貞靖羅東舒祠

貞靖羅東舒祠羅東舒生平

羅東舒,名榮祖,字仁甫,號東舒,宋末元初著名學者,詩人,思想家。他才學廣博,具有安邦治國的能力,元朝皇帝忽必烈多次下旨召見他去做高官,而他卻不願去。因為忽必烈是蒙古族,羅東舒是漢人,賣國求榮的事他不做,顯示他非常有骨氣,有民族氣節,高風亮節。他的思想與陶淵明同調,以處士隱居終身,陶淵明的諡號為“靖節”,而羅東舒自謚“貞靖”。他是羅家13代祖,隨著家族的興旺,激起人們對祖先的敬仰,羅氏的子孫覺得羅東舒很了不起,是家族的榮耀,因此對他如孔子般的敬重,特建祠紀念他,以推崇祖德。此祠比一般民間祠堂品位高,是按孔廟格局所建。

東舒祠

建於明嘉靖年間(約1539),是21世祖羅潔宗所建。(羅應鶴,官至都察院右檢都御使,誥贈嘉儀大夫戶部待郎,中年返鄉,主持擴建。)既欞星門,儀門,廨亭,甬道,丹樨,露台,享堂,將原來東舒祠作為全祠的主要部分—寢殿。總工程花了將近十年的時間,耗銀子45000萬兩,其全部格局按山東孔廟格式,其規模,氣勢及建造工藝之精美,令觀光瀏覽的中外專家和遊人驚嘆不已,一致公認為“江南第一祠”。祠堂外面的圍牆稱照壁,因祠前是眾川河,古代建房都講究地理、風水,羅家的子孫不希望家族的財氣被河水沖走,故砌此牆。

東舒祠格局

祠堂的頭門為欞星門,5間6柱(石柱)牌坊式木製黑柵欄,上面嘲天吼(龍的第八個兒子,是最通情達理,最善良的一個),嘯天犬(傳說二郎神在些降妖鎮邪),兩頭帶角的為鰲魚,因為徽派建築是磚木結構,很容易起火,因此用它來制火,諸種傳說皆為庇護平安,寄寓生生不息之吉意。過欞星門天井左右靠牆各一個碑亭,亭內有碑刻、有祠堂記和考工記。

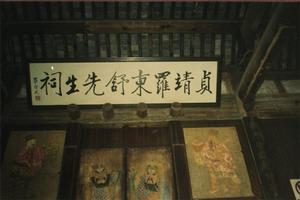

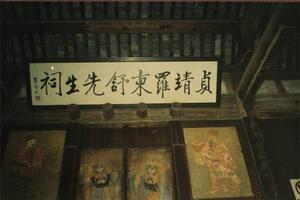

二道門為儀門,分三間大間,,中門上的鬥神和兩邊的對聯是《風月》電影的道具,左右為兩廡,中門上方懸掛一快《貞靖羅東舒先生祠》八個大字的牌匾,字為國家文物專家組組長羅哲文所寫,原來那塊是明代一兵部尚書郭子璋題,此匾皆同羅應鶴的《大司徒》和祠內幾十塊扁在文革中被毀。

走進中門,中間腎接著一條長16米、寬4.77米的石板甬道,甬道兩則為左右丹樨,各130平方米。兩側丹樨原有金桂、銀桂、月月桂、紫荊、碧桃、綠梅等8棵古樹,現僅存右邊丹墀一株400多年的金桂,枝繁葉茇,長勢良好,姿態優美,宛如一天然大盆景,每年金秋花開,香飄數里,據傳,當時每個家族都喜愛種桂花,因為“桂”同“貴”諧音。羅氏的祖先希望自己的子孫代代富貴。看到這棵桂花,使我們聯想到羅氏家族的子孫雖然各自成家,但他的根還是連同一體,因此他們必須相互團結、相互扶持,才能使這個家族更加繁榮昌盛,也體現了徽州人那種奮發向上的精神,而且還傳說,在每年的“七月七”牛郎織女相會的日子,村子裡的少男少女紛紛到這棵桂樹下,躲在下面悉心靜聽月宮音訊,悄悄地訴與著纏綿情話,仙女的喃喃私語也隱約可聞,不信您可來試試,聽聽牛郎織女的悄悄話。

丹樨的兩側是廂房,(廂房是擺設祠堂固定的東西,如桌椅之類)。兩邊廂廊是用一組青石欄板固定,上雕只有皇宮才有的葵龍戲靈芝,每塊石板上雕刻的姿式各不相同,多姿多態,栩栩如生,而且雕工簡直令人驚嘆不已。據傳這組石雕是績溪胡家為報答羅應鶴而贈送的。附:在明嘉靖年間,皇帝昏庸,朝政是非,海盜四起,海盜頭子王直是績溪兵部尚書胡宗憲勸他規降朝庭,他也自願投降。那胡宗憲就準備在第二天早朝奏明皇帝,申請皇帝降旨免去王直的罪,但在他奏本還沒遞上去時,已經有人先他一步告到皇帝那兒,說胡宗憲和王直串通謀反,結果皇帝聽信謠言,下旨把胡宗家滿門抄??人救走,給胡家留下後代,他那案子其實是冤案,但當時告他的何家,戲稱何半朝。何家勢力太強,所以明知是冤案,也沒哪個敢把它昭雪,案子一直冤沉了幾十年,到萬曆年間羅家22世祖,羅應鶴手上把它昭雪,當時胡家為了報答羅家,就送了這組石雕給羅家做紀念。羅氏家族自己也備了一副,傳說是埋在這個祠堂的下面,以前家譜上有記載。

直通甬道上有一個68平方米的露台,露台也是一組青石欄板固定,上面刻花有奇異卉,這裡是羅氏家族祀祖活動的地方。大堂5開間,進深22.6米,高13.6米,6柱並列,前方是6根均用2人合抱的方石柱,其餘木柱橫樑都在2人合抱粗,氣勢非常雄偉,這裡是羅氏子孫祀祖和宗族議大事的地方。在鄉居平淡的生活里,最重大的事件就是祭祀,每當逢年過節或各種吉凶大事,舉族的人都在祠堂集中。祭祖前供奉著豬、羊、果、餅、插花、鮮花、衣冠、絹帛、香燭、酒米之類的祭品,鼓樂喧天,香菸嘹繞,族長朗聲育讀祖先的遺訓,重申家法、宗規,教導族人篤定睦族,謹尊孝悌人倫之道。子孫長跪祝福,追思祖先德行,尋求祖先庇佑,共同的血緣使他們暫時忘記紛爭嫌隙,在胸中盪起一股強烈的宗族意識。祭祀之後,族人濟濟一堂,舉行“分胙”儀式,共享祭品,這些食品被認為有著賜福消災的力量,食用者將受到祖先神靈的庇護。

享堂的正方屏門上方懸掛一塊《彝倫攸敘》四個大字的橫匾(長度為6、5米,寬度為2、5米), 其中每個字一筆就有2米,此匾屬民間罕見,堪稱“古匾之王”,是明代大書畫家董其昌題書,此匾一直掛在上面,據說文革期間,紅衛兵多次上去想取下此匾,都沒得成,後來羅家人用紙糊起來,寫上“教育為無產階級服務”,因為53年到91年是學校(註:舊時祠堂原掛有70多塊匾,在文革期間被毀。)“彝倫攸敘”,“彝”在古代書面語中為″法度″之意,“倫”指“三綱五常”之類的化理,“攸”指處所,攸長,“敘”為敘說之意,合起來的意思是:在這個大枯中,羅姓家族的人必須按照一定的輩人參大小,有次序地按一定的法度祭祀先祖,訓教子孫。

緊靠大廳後天井,分左、中、右3道7級台階進入後寢(民間的祠堂一般都是2道5級台階進入),而故宮是左、中、右3道9級台階進入後寢。寢殿是整個祠堂建築中最精華的部分。後寢高出地面1.3米,面闊30米,進深10米,背高15米,12根造型優美的石柱傲然並列。3個3開間,外加兩個樓梯間,共11個開間,為民間建築所罕見。底層梁架的斗拱、梁頭、駝峰、平盤斗等構件均雕工細膩、生動、傳神,簡直令人稱絕。樑柱和額枋上的木構彩畫距今已有450多年的歷史,還色彩艷麗、圖案清晰,是典型的江南包袱圖,而每個圖案畫的是幾何嵊形,據講在明工時中國彩繪,一般是花鳥、樹木這類,而幾何圖是歐州波斯引進的,類似波斯伊郎地毯。還有這裡的蓮花托,每個花瓣的雕刻都不相同,令人讚不絕口。後寢為何建得如此壯觀,是因為後寢是置放成年男性靈位的地方,是逝者在陰間的天堂,故雕樑畫棟極為講究。東舒祠系21世祖羅潔宗於明嘉靖1539年所創,呈坎前羅族譜記:後寢幾成遇事中輟,循垂70年。至於什麼原因,則沒有說,可能是後寢9開間,彩繪用了黃色,“鯉魚吐水”的魚頭雕成龍頭等原因,為朝庭所不允,故後寢建好後整個工程便停下來。這樣,整個後寢就比東舒祠早建成70多年,至萬曆年間羅家22世祖羅應鶴手上進行第二期工程擴建,而擴建又按孔廟格局,但孔廟就沒有前面兩套門,大殿就很高,有13.6米,整個建築建好以後,大殿比後寢還高,故23世祖羅人忠又於1617年,在後寢草架頂上加一層,樓閣外加2開間,使後寢達到11開間,從而把整個建築推向高潮。樓閣進深7米,樓檐高懸的“寶倫閣”巨匾,系明代孝子吳士鴻所書,舊時閣樓內珍藏有聖旨、官誥、黃榜、御賜品及族諳、、文獻資料等,以此體現“君在上、臣在下”的皇極思想,這樣,便可以避免朝庭找麻煩。“則內”為羅氏女祠,呈不規則長方形,面積約160米,不及男祠的十分之一。婦女的地位,在封建社會不足為道,但這座祠堂同步設立,實屬難得,已經很了不起了,做為政治榮譽,羅氏女姓已經有一定的地位,但還有二點要說明:一是右為下,女祠設在右進,還是地位卑下,二是羅氏族諳明確,男人入祠,每年只需交納八兩銀子做擺設費用,女人則要交十兩銀子,交費上的不平等,實在是讓人不開心的事。

建築是文化的載體,是有文字和沒有文字的歷史,從“東舒祠”的整體結構不難看出當時羅家的政治地位和經濟地位。