計算工具

正文

從事計算所使用的器具或輔助計算的實物。指算 手指可算是最方便的計算工具。兒童學算,總是先扳動指頭,成人表示數目也常常伸出手指。中國古代有“掐指一算”之說,歐洲直到15世紀還盛行著指算,現在有些地方的人還用手指來進行簡單的計算,可見手指長期以來被用作計算工具。

古代的計算工具 1900年,潛水員在安迪基提臘島附近發現一個青銅器具,上有齒輪和刻度盤,是公元前65年左右古希臘人用來計算天體運行的工具。義大利的龐培城,公元79年被火山岩漿湮沒,直到20世紀才大白於世,在遺物中發現羅馬時代的比例規。這些都是古代計算工具的實物。

中國古代是用籌來計算的(見籌算)。籌的實物,近年來續有發現。較重要的是 1971年8月在陝西千陽縣出土的西漢骨質算籌,共30多根,每根約長13厘米,裹在絲絹囊中。此外1954年在長沙(竹製,約公元前2世紀),1975年在湖北江陵(竹製,約公元前2世紀),1980年在河北石家莊(骨制,橫截面為方形,公元1世紀),1983在陝西旬陽(象牙制,約9世紀)等地均有發現。算籌的出現大概可以上溯到公元前5世紀,至少在公元前3~前2世紀已普遍使用。後來傳到朝鮮、日本,變成“算木”(用木製造)。

算盤 算盤(abacus)一詞並不專指中國算盤。古今中外的各種算盤大致可以分為三類:沙盤(sand board)類;算板(counting board)類;穿珠算盤類。abacus源出於希臘文

,原來是指平板(桌面、石板等),鋪上細沙,用來寫字和計算,這就是沙盤。後來不鋪沙子,而是在板上刻上若干平行的線紋,上面放置卵石(稱為“運算元”)來記數和計算,叫做算板。19世紀中葉在希臘薩拉米斯發現的一塊一米多長的大理石算板,就是古希臘算板,現存在雅典博物館中。算板一直是歐洲中世紀的重要計算工具,不過形式上有很大的變化,線紋有直有橫,運算元有圓有扁,有時又造成圓錐形(類似現在的跳棋子),上面還標有數碼。

,原來是指平板(桌面、石板等),鋪上細沙,用來寫字和計算,這就是沙盤。後來不鋪沙子,而是在板上刻上若干平行的線紋,上面放置卵石(稱為“運算元”)來記數和計算,叫做算板。19世紀中葉在希臘薩拉米斯發現的一塊一米多長的大理石算板,就是古希臘算板,現存在雅典博物館中。算板一直是歐洲中世紀的重要計算工具,不過形式上有很大的變化,線紋有直有橫,運算元有圓有扁,有時又造成圓錐形(類似現在的跳棋子),上面還標有數碼。 羅馬時代又出現另一種“溝算盤”,外觀很象中國算盤,現在還可以看到僅存的幾個實物。只有手掌大小,是青銅製的,算珠嵌在凹入的溝槽中,可以上下滑動。可能是由於算法複雜,而且製作困難,不久就被淘汰了。

中國的穿珠算盤起源於何時,至今未有定論。明洪武四年(1371)刻本《魁本對相四言雜字》中載有十檔算盤圖,這是確鑿無疑的。實際的出現應比這個年代早得多。中國算盤有輕便、價廉等特點,漢語一字一音,算法便於口訣化,這加快了珠算的速度,因此至今仍盛行不衰。穿珠算盤還有日本算盤和俄羅斯算盤。日本算盤叫“十露盤”,和中國算盤不同的地方是算珠的縱截面不是扁圓形而是菱形,尺寸較小而檔數較多。俄國算盤有若干弧形木條,橫鑲在木框內,每條穿著十顆算珠。

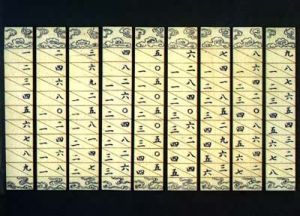

比例規、納皮爾籌 17世紀初,在計算尺發明之前,有兩種計算工具流行於歐洲。一是伽利略發明的“比例規”,外形象圓規,兩臂上各有刻度,可任意張合,利用比例原理進行乘、除、比例等計算。另一種是納皮爾籌,所根據的原理是15世紀以後通行於中亞細亞及歐洲的“格子算法”(曾傳入中國,叫“寫算”,又叫“鋪地錦”),和格子算法不同的是將格子和數字刻在“籌”(長條竹片或木片)上,可根據需要拼湊起來進行計算。這兩種工具在17世紀傳入中國,現北京故宮博物院還藏有實物(見彩圖)。

計算尺 對數發明(1614)以後,乘除運算可以化為加減運算,利用這一特點,可製成對數計算尺。這是計算工具又一大發明。最早的設計者是英國的E.岡特,不過當時只是一些刻有對數的尺度,遠未具備近代的形式。以後經多次的改進,才成為現代的計算尺。幾次大的進步是:1632年W.奧特雷德發明有滑尺的計算尺,同時造出圓形計算尺。1652年R.比薩克、1657年S.帕特里奇製造有固定尺身和滑尺的計算尺。1850年法國的V.-M.-A.曼南將游標裝在尺上,被廣泛採用。19世紀末葉以來,種類繁多的計算尺一直是科學工作者特別是工程技術人員不可或缺的計算工具。

機械計算機 和計算尺同時,17世紀另一項重大發明是機械計算機。最早的設計者是W.席卡德,他在給天文學家J.克卜勒的信(1623、1624)中描述了自己發明的四則計算機,不過實際並未製作成功。第一台能算加、減法的計算機的創製者是B.帕斯卡(1642),現在還有幾台保存在巴黎。1671年左右,G.W.萊布尼茨發明能做加、減、乘、除的計算機。現德國漢諾瓦藏有一台,是長1米的大盒子。自此以後,許多人在這方面做了大量的工作。特別是經過L.H.托馬斯、W.奧德內爾等人的改良之後,生產出多種手搖台式計算機,風行於全世界。

電子計算機的誕生和發展 19世紀初,法國的J.M.雅卡爾,發明用穿孔卡片來控制紡織機。受此啟發,英國的C.巴貝奇提出帶有程式控制的完全自動計算機的思想。1822年他造出一台“差分機”的模型,1834年又設計一台“分析機”,由於機械技術等困難沒有最後造成,然而已包含現代計算機的基本思想和主要組成部分。

英國的G.布爾從1847年起開創了邏輯代數這一學科,為近代計算機的建造提供了重要的理論工具。

1880年美國的H.霍勒里斯與J.S.比林斯發明電動穿孔卡片計算機,使數據處理機械化,用於人口調查,獲得極大成功。他們開辦了造表公司,以後發展成為製造電子計算機的壟斷企業-國際商業機器公司(簡稱 IBM)。

德國的K.楚澤在1941年、美國的H.H.艾肯在1944年分別採用繼電器,造出通用程式控制的計算機,基本上實現了100多年前巴貝奇的理想。

20世紀初電子管的出現,為計算機的改革開闢了新的道路。由於軍事上的迫切需要,美國賓夕法尼亞大學和有關單位研製成功第一台電子計算機,命名為“電子數字積分儀與計算機”,簡稱ENIAC。主要的設計者是J.W.莫克利和J.P.埃克特等,J.馮·諾伊曼也曾參與工作,改進其設計。此機使用18000個電子管,占地170平方米,功率150千瓦。1946年初正式投入運行。

早在ENIAC誕生之前,英國的A.M.圖靈就提出了“理想計算機”(後稱為圖靈機)的理論,探討了通用數字計算機製造的可能性。他並在1943年實際造出破譯密碼的計算機,在時間上還早於ENIAC,但由於軍事保密,外人未知其詳。

40年來,電子計算機(又稱電腦)高速發展,所使用的元件已經歷了四代的變化。第一代使用電子管,第二代使用電晶體,第三代使用積體電路,第四代使用大規模積體電路。1983年底中國第一台億次“銀河”計算機誕生,標誌中國已進入研製巨型機的行列。

電子計算機的功能已遠遠不止是一種計算工具,它滲入人類幾乎所有的活動領域,正改變著整個社會面貌,使人類歷史邁入一個新的階段──電腦時代。