基本介紹

角姓

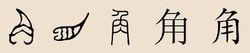

角姓角[角,讀音作jué(ㄐㄩㄝˊ),亦可讀作lù(ㄌㄨˋ)、jiǎo(ㄐㄧㄠˇ)]

姓氏淵源

第一個淵源

源於姜姓,出自西周初期姜太公子牙之後裔,屬於以官職稱謂為氏。據史籍《路史》記載:“齊太公後有角氏。”在典籍《莊子·雜篇·則陽》中記載:“有國於蝸之左角者曰角氏,有國於蝸之右角者曰蠻氏,時相與爭地而戰。浮屍數萬,逐北,旬有五日而後反。”這裡的角氏,就是指文明之國、之民。西周初期,姜太公子牙受周武王賜封營丘,其後立諸侯國,公爵,是為齊國,並具有征伐其他不服周禮之諸侯國的特權。當初的齊國在西周時期是東方文明的代表,其國在今山東省益都縣以西至歷城、聊城兩縣之間,以及河北省滄州、景縣諸縣,東南至大海的一大片地方。角,與爵同音,音韻學上稱“古岳切”,故而用來稱呼服侍有爵位之人。爵,實際上是古代盛酒的器具,青銅製,形似爵而無柱與流,兩尾對稱,有蓋,可用以溫酒和盛酒。西周時期禮制繁複,飲酒用具有著十分嚴格的規定,周王用尊(鐏、樽),公爵用爵(穱),侯爵用角(觼、觸),子爵用觥,男爵用觚。其以下,卿用盉,大夫用斝(籦),民用盅(鍾),再以下的無身份地位之奴、仆、婢等,所用的就稱作杯(柸)。

齊國中侍奉君侯飲宴的侍從,稱角人,或角侍(觼侍),多為君王親信,地位比車右(侍衛長)還高許多。其後裔以其官職稱謂為姓氏,稱角氏。春秋晚期至戰國時期,中原各諸侯國君王走馬燈似的亂換,弒君以代的事件頻頻發生,期間不乏被毒害者,所謂“弒必用角”,就是指收買君王親信中的角人,在酒中投毒以弒。史籍《呂覽·八月紀》中記載:“正鈞石,齊升角。”齊國,是姜姓角氏的發源地,角氏是炎帝子孫,史稱角氏正宗。

角氏族人大多尊奉姜太公為得姓始祖,姓氏讀音作jué(ㄐㄩㄝˊ)。

第二個淵源

源於官位,出自兩周時期官吏角人,屬於以官職稱謂為氏。角人,西周時期的官位,就是一種獵物徵集官吏,負責按不同時節向獵戶徵集野味、毛皮、山果、草藥等,以供王室君主、貴族們享用。角人隸屬於地官府司管轄。這在典籍《周禮·地官》中有記載:“角人掌以時征齒角,凡骨物于山澤之農。”

在角人的後裔子孫中,有以先祖官職稱謂為姓氏者,稱角人氏,後省文簡改為單姓角氏,世代相傳至今。該支角氏的姓氏讀音作jiǎo(ㄐㄧㄠˇ)。

第三個淵源

源於地名,出自春秋時期衛國羊角城,屬於以居邑名稱為氏。羊角,是春秋時期衛國一座城的名稱。在史籍《左傳·襄二十六年》中有記載:“其夏,齊烏余以廩丘奔晉,襲衛羊角,取之。註:今廩丘縣所治羊角城是。”

在羊角城的衛國住民中,很早即有以居邑名稱為姓氏者,稱羊角氏,後省文簡改為單姓角氏、羊氏,世代相傳至今,其角氏的姓氏讀音作jué(ㄐㄩㄝˊ)。

第四個淵源

源於姬姓,出自戰國末期衛國君主衛角君之後裔,屬於以先祖名字為氏。在史籍《姓氏考略》中記載:“衛角君之後。東漢時關中有角氏。”衛國雖為周王朝最初的十二諸侯國之一,但卻是一個相對比較弱的諸侯國,常受其他諸侯國的支配。進入戰國時期以後,衛國國力更弱,無法抗拒七雄的進攻,衛國君主自動去“公”稱“侯”。到戰國晚期的(公元前254年),魏國軍隊攻占領衛國都城濮陽,衛國成為了魏國的附庸國,僅有濮陽一地,衛國君主又主動去“侯”稱“君”,表示自己決不參與諸侯爭霸。

秦王贏政六年(公元前241年),秦國軍隊攻下魏國的朝歌和濮陽,將濮陽作為秦國東郡的治所,遷衛國君主衛元君及其支屬於野王(今河南沁陽)作為附庸。故而,秦國在滅六國時實際上未觸及衛國公室。秦王贏政十七年(公元前230年),衛元君逝世,其子姬角即位,史稱衛角君(公元前229~前209年在位)。秦二世嬴胡亥元年(公元前209年),秦二世才廢衛角君為庶人,衛國真正滅亡。因此,衛國是西周所封十二諸侯當中除秦國之外最後一個滅亡的諸侯國,也是立國時間最長的一個周朝諸侯國家,自康叔於周康王姬釗三十六年(公元前1045年)開國,共歷四十二王,國祚長達八百三十六年。

在衛角君被秦二世廢為庶人之後,史書對他再無記載。在其後裔子孫中,有以先祖名字連同爵號為姓氏者,稱角君氏,後省文簡改為單姓角氏、君氏,世代相傳至今,其角氏的姓氏讀音作jué(ㄐㄩㄝˊ)。

第五個淵源

源於地名,出自春秋時期衛國羊角城,屬於以居邑名稱為氏。在典籍《廣韻》中記載:“漢四皓有角里先生。”漢四皓,亦稱商山四皓,指的是秦末漢初的東園公唐秉、角里先生周術、綺里季吳實、夏黃公崔廣這四位著名學者。他們不願意當官,長期隱藏在商山,出山時都有八十餘歲,眉皓髮白,故被稱為“商山四皓”。當初漢王劉邦久聞四皓的大名,曾請他們出山為官,而被拒絕。他們寧願過清貧安樂的生活,還寫了一首《紫芝歌》以明志向:“莫莫高山,深谷逶迤。曄曄紫芝,可以療飢。唐虞世遠,吾將何歸?駟馬高蓋,其憂甚大。富貴之畏人兮,不如貧賤之肆志。”劉邦登基建西漢王朝後,立長子劉盈為太子,封次子如意為趙王。後來,漢高祖見劉盈天生懦弱,才華平庸,而次子劉如意卻聰明過人,才學出眾,便有意廢劉盈而立劉如意。劉盈的母親呂后聞聽,非常著急,便遵照開國第一謀臣張良的主意,聘請了商山四皓來輔佐劉盈。有一天,劉邦與太子一起飲宴,忽然看見太子背後有四位白髮蒼蒼的老人。問後才知是商山四皓。四皓上前謝罪道:“我們聽說太子是個仁人志士,又有孝心,禮賢下士,我們就一齊來作太子的賓客。”劉邦知道大家很同情太子,又見太子有四位大賢輔佐,便打消了改立趙王劉如意為太子的念頭。劉盈後來繼位,是為漢惠帝。由於角里的姓氏在古時讀音作lù(ㄌㄨˋ),這在典籍《通雅》中由注釋:“角,古音祿。”因此,後來的典籍《字林》、《正韻》中便乾脆訛作“甪”,稱其為甪里。在史籍《後漢書·馮異傳》里所記載的“角閎據汧”中的角閎,據說就是角里先生的後裔,在王莽時期隨綠林軍起義造反後,角閎占據了扶風郡汧縣地區(今陝西寶雞隴縣),成為割據勢力的首領,後依附於豪強一時的延岑,結果被漢光武帝屬下大將軍鄧曄、於匡要率東漢軍擊滅。

在角里的後裔子孫中,多有沿稱角氏者,世代相傳至今,其姓氏讀音作lù(ㄌㄨˋ)。

第六個淵源

源於地名,出自春秋時期衛國羊角城,屬於以居邑名稱為氏。角陵,是南北朝時期南齊政權下設定的縣名,故址在今湖北省的天門市皂市鎮一帶,其在史籍《南齊書·州郡志》中有記載:“角陵縣,屬南新陽左郡。”

在角陵縣的住民中,有以居邑名稱為姓氏者,稱角氏,世代相傳至今,其姓氏讀音作jué(ㄐㄩㄝˊ)。

第七個淵源

源於嬴姓,出自宋朝太祖趙匡胤之後裔,屬於以居邑名稱為氏。北宋開寶九年(公元975年)農曆10月,宋太祖崩,吉凶儀仗等並依永安陵之例。宋太平興國三年(公元978年)農曆4月,葬太祖趙匡胤於永昌陵。趙匡胤離奇逝世,其弟趙匡義即位宋太宗。關於趙匡胤之死因,官修宋史均是語焉不詳,其原因恐怕是自宋太宗趙匡義以後,北宋皇帝均是由趙匡義一支族人繼承有關。在趙匡胤的嫡親族人中,有遠離廷政遷居護守永昌陵者(今河南鞏義),皇陵位於鞏縣西南二十公里的訾鄉鄧封村,即今西村鄉常封村,西依篙山少室山脈之陰,東踞青龍山,南抵金牛山和白雲山,北傍蜿蜒東流的伊洛河水。陵園坐落在比較平緩的黃土崗地北坡,地貌呈南高北低、東彎西垂之勢。宋朝時期流行“五音利姓說”,趙姓屬於角音,對應“五行”中的木,木生東方,陽氣在東(今河南開封),趙氏帝族必須在西方安葬,且陵地需要東高西下,所謂“東高西下為之角地……南高北下為之徵地,角姓亦可居之”。趙匡胤一支守護皇陵者,以地勢稱謂為姓氏,改趙為角,稱角氏,寄託了不服太宗朝政之意,其後世代守護皇陵。由於其角氏一族守護皇陵,責大如天,宋太宗一族歷代皇帝對其也莫可奈何,人數雖不眾,但仍為洛陽族中的重族大姓。

該支角氏,實與趙宋帝王家族同宗同源,其姓氏讀音作jué(ㄐㄩㄝˊ)。北宋末年,金國興起並滅了北宋王朝,該支角氏族人分散遷徙,主支遷徙至今河北省的唐山地區。

第八個淵源

源於蒙古族,出自大蒙古汗國蔑兒吉角氏部族,屬於以氏族名稱為氏。蒙古族蔑兒吉角氏,即蒙古泰亦赤兀部的漢稱,後簡稱為八鄰部(巴鄰部),是大蒙古汗國的核心部族之一,但不屬於蒙古黃金家族,因此不是元朝皇室正統。雖然如此,其族人多有在蒙古汗國何其後大元帝國中任要職者,也是一個曾經十分顯赫的家族,其代表人物就是蔑兒吉角·伯顏。蔑兒吉角·伯顏,公元1236~1294:著名的元朝蒙古軍事家,以深略善斷著稱。蔑兒吉角·伯顏的曾祖父蔑兒吉角·失兒古額禿原臣屬泰亦赤兀部首領,後臣屬成吉思汗。其祖父蔑兒吉角·阿拉黑、祖叔父蔑兒吉角·納牙阿都是成吉思汗的開國元勛,分別擔任千戶長、中央萬戶長。其父親蔑兒吉角·曉古台和他本人則忠心臣屬於成吉思汗第四子孛兒只斤·托雷家族。

宋理宗趙昀寶祐元年(公元1253年),蔑兒吉角·伯顏跟隨孛兒只斤·旭烈兀(托雷之子)西征。宋度宗趙禥鹹淳元年(元至元二年,公元1265年),他作為伊利汗國使團的成員拜見元朝開國皇帝元世祖孛兒只斤·忽必烈,忽必烈汗將他留在身邊。元至元四年(宋鹹淳三年,公元1267年),蔑兒吉角·伯顏任中書右丞,同知樞密院事,主持伐宋的軍政大事。

元至元十年(宋鹹淳十一年,公元1273年),元世祖任命蔑兒吉角·伯顏為伐宋軍最高統帥。次年,蔑兒吉角·伯顏率二十萬大軍向南宋進攻,農曆9月,在攻下鄂州(今湖北武昌)後,繼續揮軍南下,在元至元十二年(宋德祐元年,公元1275年)農曆3月攻占建康(今江蘇南京),然後由長江東下,在元至元十三年(宋德祐二年,公元1276年)農曆3月攻破南宋都城臨安(今浙江杭州),俘謝太后、宋恭帝等,滅南宋王朝,而後返大都(今北京)。之後,蔑兒吉角·伯顏長期在北方蒙古以西的海押里地區與孛兒只斤·窩闊台的後裔海都作戰,並徹底粉碎了孛兒只斤·海都的勢力,維護了大元帝國的統一。到了元至元三十一年(公元1294年),元世祖逝世,蔑兒吉角·伯顏強硬遵行元世祖的遺言,扶持元成宗孛兒只斤·鐵穆爾即位於上都(今內蒙古自治區正藍旗東二十公里閃電河北岸),同年臘月,蔑兒吉角·伯顏病故。元大德八年(公元1304年),蔑兒吉角·伯顏被追封為淮安王。元至正四年(公元1344年),再追封為淮王,元朝廷御著有《丞相淮安忠武王碑》以志其功。

蔑兒吉角·伯顏的後裔在元朝後期多率軍駐紮在西南地區,主要在今雲南、貴州一帶。明朝初年,所部十餘萬大軍被明朝大將軍沐國公沐英率軍擊潰,族人四散,紛紛改姓而匿,其中有以原部族稱謂“蔑兒吉角”之末音取諧音漢字“角”為姓氏者,稱角氏,逐漸融合於各民族之中,今多居雲南、廣西地區,該支角氏的姓氏讀音作jué(ㄐㄩㄝˊ)。

得姓始祖

姜太公(姜尚、呂尚、呂望)、衛角君、趙匡胤、蔑兒吉角·伯顏。

遷徙分布

角氏是一個多民族、多源流的古老姓氏群體,但在今中國大陸的姓氏排行榜上未列入百家姓前五百位,在台灣省則名列第四百八十七位,以洛陽、開封、岐陽為郡望。

今河北省的唐山市灤縣,河南省汝陽縣、廣東省的湛江市、雲南省的曲靖市、昆明市安寧市、曲靖市馬龍縣,四川省、海南省、台灣省等地,均有角氏族人分布。

郡望堂號

郡望

洛 陽:亦稱洛陽郡。戰國時期秦國的秦襄王置洛陽縣,該縣以在洛水之陽而名,屬於三川郡。西漢時期為河南郡治。東漢時期建為都城。三國的曹魏及後來的西晉、北魏、五代後唐皆建都於此,南北朝時期東魏置郡,故城轄地在今河南省洛陽市白馬寺東漢水北岸。隋、唐兩朝,洛陽故城轄地達今韓國漢城市以西九公里處,大周王朝的武則天曾以洛陽為都城達十四年。由於新莽、唐朝、五代後粱、後晉、後漢、後周、北宋、金國也都以洛陽為陪都,故而多稱洛陽為“六朝古都”。

開封府:古稱大梁、梁、汴,又稱汴梁,簡稱汴,河南省轄市,中國七大古都之一,國務院首批命名的歷史文化名城。在漫長的歷史長河中,開封素以物華天寶、人傑地靈而著稱,其政治、經濟、文化的發展,不但對中原地區而且對全國曾產生過巨大的影響。遠在新石器時代早期開封一帶就有人類活動。夏王朝(公元前二十一~前十六世紀),第七世帝杼遷都於老丘(今開封老丘),直至第十二世胤,歷經六世約一百五十七年。春秋時期(公元前743~前701年),鄭莊公在開封城南朱仙鎮古城村築“啟封”城。戰國時期(丁巳,公元前364年),魏惠王從山西安邑遷都今開封市所在地,時稱大梁。秦王政二十五年(丙子,公元前225年),秦始皇滅魏國,置碭郡,立浚儀(大梁)、啟封兩縣。漢朝景帝元年(乙酉,公元前156年),因避漢景帝劉啟之諱,改啟封縣為開封縣。南北朝時期,東魏在開封設定梁州。北周滅北齊後改梁州為汴州。唐延和元年(壬子,公元712年),開封縣治移置汴州城內與浚儀縣同廓。唐天佑四年(丁卯,公元907年),後梁政權建都開封,升汴州為開封府,號稱東都。後晉、後漢、後周相繼建都開封。後晉天福三年(戊戌,公元938年)稱開封為東京。後周顯德七年(庚申,公元960年),後周禁軍大將趙匡胤發動陳橋兵變,定都開封,建立北宋王朝,開封升為府。北宋時期開封人口曾達一百五十萬,不僅是國內經濟、政治、文化中心,而且是“萬國鹹通”的國際大都市。宋靖康元年(丙午,公元1126年)金國攻陷開封,改開封為汴京。金貞佑二年(甲戌,公元1214年),金國遷都開封。元朝至元二十八年(辛卯,公元1291年)設河南江北行中書省於開封。明朝洪武十一年(戊午,公元1378年),朱元璋封第五子朱棣為周王駐藩開封。明朝時期,開封經濟繁榮,號稱“八省通衢”、“勢若兩京”。明崇禎十五年(壬午,公元1642年),李自成攻打開封,明軍扒開黃河進行防禦,開封城遭道嚴重破壞,城中原三十七萬人口僅剩三萬餘人。清朝時期設開封府,清朝末期開封闢為商埠,民族資本工業興起,先後創辦了機械、兵器、麵粉、火柴、菸草等工廠。民國期間,開封為河南省會。民國三十七年(戊子,公元1948年)10月24日開封被人民解放軍解放,11月6日成立開封特別市人民民主市政府,12月23日改稱開封市人民民主政府。中華人民共和國建國初期,開封市成為河南省會;1954年10月河南省會遷往鄭州,開封改為省轄市。1982年,開封市被國務院首批命名為“歷史文化名城”。

岐陽郡:秦始皇統一中國後(公元前221年),寶雞屬內史地。西漢高祖元年(乙未,公元前206年)屬雍;西漢高祖二年(丙申,公元前205年)改為中地郡;西漢高祖九年(癸卯,公元前198年)又改屬內史;漢景帝分屬右內史;漢武帝建元六年(丙午,公元前135年)仍因之;西漢朝太初元年(丁丑,公元前104年)更名右扶風,為三輔之一。漢獻帝時(公元189~220年)省扶風都尉,置漢安郡。曹魏政權時期(公元220~265年)為扶風郡。晉惠帝時(公元290~306年)改為秦國。北魏太武帝時期(公元424~452年)置秦平郡,兼置岐州。西魏時期(公元535~556年)改秦平郡為岐陽郡。隋初,置岐州;隋朝煬帝大業年間(公元605~618年)廢州置扶風郡。唐朝初期置岐州;唐玄宗天寶年間(公元742~756年)改為扶風郡;唐肅宗至德元年(丙申,公元756年)改為鳳翔郡,不久又改為鳳翔府;唐朝宗寶應年間(公元762~763年)因之,屬關內道。五代時期屬關西道。宋朝時期屬秦鳳路,為風翔府。金國時期置天興軍,屬陝西西路。元朝初期立鳳翔總管府,後更為散府,先後屬陝西等處行中書省、陝西漢中道肅政廉訪司。明朝時期仍為鳳翔府,隸陝西布政使司,分屬關西道。清朝初期仍沿舊制為鳳翔府;清朝康熙九年(庚戌,公元1670年)裁關西道,分隸西安糧鹽道;清朝乾隆九年(甲子,公元1744年)改隸驛鹽道.為分巡鳳鄰道。民國二年(癸丑,公元1913年)屬陝西省關中道;中華民國二十二年(癸酉,公元1933年)撤道,由省直轄寶雞各縣;民國二十七年(戊寅,公元1938年),在鳳翔設陝西省第九行政督察區,督察專員公署轄寶雞,鳳翔、千陽、隴縣、麟遊、岐山、扶風、眉縣、武功、周至;民國三十年(辛巳,公元1941年)2月,第九區督察專員公署遷至寶雞。公元1949年7月14日寶雞解放,陝甘寧邊區政府寶雞分區機關進駐寶雞市,時領寶雞、風翔、岐山、扶風、千陽、隴縣、眉縣、風縣共八縣和寶雞市(縣級市)。1950年1月寶雞分區劃歸陝西省轄;5月2日分區增領麟遊、武功等六縣,共領十四縣一市,1950年l0月11日改寶雞分區為專區。1953年1月30日寶雞專區又增領興平、周至等五縣,並新設太白區,共領十九縣一市一區。1956年10月1日寶雞專區撤銷,原屬縣市直隸於省。1960~1961年9月寶雞市領風翔、隴縣、鳳縣(均為並縣以後)三縣。1961年復設寶雞專區,領寶雞、鳳翔、岐山、扶風、麟遊、武功、眉縣、鳳縣、千陽、隴縣、太白共十一縣和寶雞市(縣級市)。1966年寶雞專區改領十一縣,寶雞市為省轄。1969年專區改名寶雞地區,仍領十一縣一市。1971年辛亥2月地區撤銷。1971年3月~1979年3月改為寶雞市(地級市),領十一縣二區。1979年3月復設寶雞地區,只領十一縣;地市並存,寶雞市領金台、渭濱二區。1980年8月寶雞地區與寶雞市合併,以地級市領導縣、區代替地區領縣的體制,時領十一縣二區。1982年12月新設楊陵區,共領十一縣三區。1983年癸亥11月武功縣與楊陵區劃歸鹹陽市轄;寶雞市轄金台、渭濱二區和寶雞、鳳翔、岐山、扶風、麟遊、隴縣、千陽、鳳縣、太白、眉縣十縣。2003年5月26日寶雞縣撤縣成立陳倉區,寶雞市轄金台、渭濱、陳倉三區和風翔、岐山、扶風、麟遊、隴縣、千陽、鳳縣、太白、眉縣九縣。

堂號

洛陽堂:以望立堂。

開封堂:以望立堂。

岐陽堂:以望立堂。

歷史名人

角汝昌

(公元1941~今),雲南馬龍人。著名地方民政幹部。1986年任民政局副局長分管婚姻登記工作,在工作中嚴格執行《婚姻法》、《婚姻登記管理條例》和《婚姻登記管理辦法》,及時幫助婚姻登記人員解決一些工作中的實際問題,使全縣的婚姻登記工作有條不紊,1996年3月被雲南省民政廳授予婚姻登記管理先進工作者稱號。

角述禮

(公元1939~今),雲南昆明人。著名基礎教育家。1964年畢業於雲南大學物理系,現為昆明市第三中學一級教師、昆明市物理學會會員、雲南省電子學會會員、中國國際名人協會會員、中國企業文化促進會會員、中國教育家協會會員。教高中學生全年級物理課在所教的學生中出現了高考狀元、戰鬥英雄,大學教師等優秀人才。

1995年輔導三名學生參加全國第十二屆中學生奧林匹克物理競賽實驗,經理論考試和實驗考試,獲省級一等獎第一、四、十名。在國家級刊物上發表論文兩篇。論文《洗耳球在U型壓強計中的妙用》一文入選香港《當代教育名家論壇》世界發行,福建《全國優秀教育教學論文集》、北京《中華教育教學文叢》、武漢《面向二十一世紀——中華教育理論與實踐研究》等國內外發行巨著。論文《中學物理實驗室高低電壓電源的安裝與調控》在國內外發行。該論文入選北京《世界學術文庫·華人卷》,發行世界五十多個國家,榮獲香港《世界學術貢獻獎》論文金獎,獲獎證書頒發《世界學術貢獻獎》論文金獎鈦金銅匾。事跡入錄北京《世界文化名人辭海》(華人卷)大型權威辭書,入錄證書頒發《世界文化名人》榮譽證書鈦金銅匾。並榮獲《世界文化名人成就獎》榮譽證書和《世界文化名人辭海》(華人卷)特邀顧問編委聘書。

傳略入編國家人事部主編的《中國專家大辭典》和《中國人才辭典》;中國科技報研究會和科學中國人雜誌社主編的《科學中國人·中國專家人才庫》;中國外文局中國世界語出版社主編的《二十一世紀人才庫》。