一、視聽教學運動

1、簡介

第一次世界大戰後,一場視覺教學運動在美國教育領域興起。博物館展品、立體照片、幻燈片、膠捲、無聲電影、學習圖片、圖表和其它教學材料在教育、教學中的套用,向學生提供了生動的視覺形象,使教學獲得了不同以往的巨大效果,“視覺教學”一詞在教育界廣泛傳開,也吸引了許多教育工作者參與視覺教學的研究與實踐,並隨後成立了全國性的視覺教學組織,出版了關於視覺教學的專業性刊物,在多個大學和教師培訓機構開設視覺教學課程。

隨著科技進步,出現了有聲電影、錄音機、這些可發聲的媒體也被引入了教學實踐,於是這場運動便發展成為視聽教學運動。

2、視聽運動產生的原因

視聽教學運動的產生一方面是因為新的科技進步提供了許多新的教學媒體,另一方面的原因也是因為教育改革的要求。長期以來,教育界致力於改革教學中的“言語主義”。

“言語主義”忽視了學生的學習應以其感性認識為基礎,片面地強調通過語句符號的學生,使學生只記住了書本上的語句,當然對學生掌握較全面的知識是不利的。為克服這種“言語主義”,捷克教育學家夸美紐斯、瑞士教育學家裴斯泰洛齊、美國教育學家杜威等人主張:理性認識離不開感性認識,依賴於感性認識,學校教學中,必須重視使學生積累豐富和合乎實際的感性材料,克服形式主義和“言語主義”。他們的教學思想是視聽教學運動興起的思想淵源。

二、 視聽教學論

視聽教學論的主要代表人物是美國俄亥俄州立大學教育研究所課程研究室主任愛德加.戴爾(Edgar Dale)。40年代,美國行為主義的刺激--反應學習理論在教育中起主導作用,從事視聽教育的心理學家戴爾總結了視聽教育的經驗,對視聽媒體教育的學習理論進行了分析研究,提出了“經驗之塔”理論。與戴爾同時代的其他視聽教學專家,如韋伯(Joseph J Weber)和霍本(Charlers Fhoban)等人對初期的視覺教學理論進行了較為系統、全面的概括與論述。

戴爾正是在這些基本概念的基礎上發展了以“經驗之塔”為核心的視聽教學論體系。

1、視覺教學理論的主體--三個方面

第一、學生學習知識是一個感性認識與與理性認識相結合的過程。在這一點上,戴爾繼承了夸美紐斯、裴斯泰洛齊、杜威等人的教學理論。

第二、各類視聽教材與方法應按其能提供學習經驗的性質--具體與抽象的程度來分類,這樣才能幫助教師正確選用教材及方法,達到第一點中所述的目的。

第三、視聽媒體應與課程有機結合。這反映了戴爾將視聽教材置於教學過程整體來考慮的基本思想。

2、經驗之塔的內容

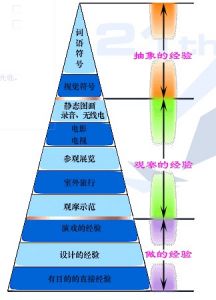

“經驗之塔”是一種關於學習經驗分類的理論模型,比視聽教學動動初期所有分類方法都更有實用價值。戴爾在1969年第三版《教學中的視聽方法》一書中對1946年提出的“經驗之塔”把人類學習的經驗,依照其抽象程度的不同,分為三大類十個層次。

經驗之塔

經驗之塔 語符號包括口頭語言與文字,詞語符號是一種抽象化了的代表事物和觀念的符號。詞語符號位於“經驗之塔”的頂端,抽象程度最高,但在使用時,它們 總是與“經驗之塔”中其它的材料一起發揮作用,也就是說:學生在自己的全部學習經驗中,程度不同地都在進行抽象思維。

視覺符號主要指圖表、地圖、示意圖等一類抽象符號。在視覺的符號里,人們看不到事物的真實形態,只看到一種抽象的代表物。在學習中,學習者所接觸的視覺符號與自己認識的事物往往毫無相似之處,因此,視覺符號的學習是高度抽象的學習經驗,如符號不能直接喚起學習者已有的經驗,或學習者不能理解符號所代表的事物,那么符號便會使學習者迷惑不解。學習者必須先學會視覺符號,才能從中獲得學習。在教學中,一方面使用符號要適合學習者的理解水平,另一方面應培養他們使用符號的能力。

由廣播、錄音、靜態圖畫等提供的信息,可以為學習者提供較為單一的視聽刺激,不及前述的視聽經驗直接,照片和靜面缺乏電影、電視畫面的動感,廣播和錄音則缺少視覺形象,但它們給學習者提供的仍是視聽刺激,具有一定的直接性,仍屬一種“觀察”的經驗。

電視和電影是用圖像與聲音代替客觀事物來提供一種間接的、替代的經驗。學習者在觀看事物的發展時並無直接接觸、品嘗等體驗,他們只是觀察,只能以一種想像的方式參與其中,不如實地參觀時親臨其境,感受深切。但是,電視和電影是多方面知識的綜合媒體,可以通過技術手段壓縮時間與空間,突出學習內容中的難點與重點,它比實地參觀的學習效率更高;由於電視、電影內容經過一定的編輯剪輯,去偽存真,所以比直接經驗更容易理解、更加生動,具有強烈的感染力。戴爾將電視置於電影之下,是因為電視具有直播的功能,這種實時性能給學習者帶來更直接的經驗。

展覽的陳列物一般有實物、模型、圖表、照片等。它們組成整體,用以說明某一事件的特定意義。參觀展覽使學習者通過看來獲取觀察的經驗。戴爾提出要提供機會讓學習者自己設計製作展品,以獲得更多的學習經驗。

旅行的目的主要是為了觀察在課堂上看不到的事物,包括訪問、考察等活動。參觀、訪問和考察活動中,學習者能獲得直接體驗生活的效果,也有可能介入直接的活動。

觀察示範、演示是對重要的事實、觀念、過程的一種形象化的解釋。學習者通過觀察示範可以獲得學習經驗,這是一種觀察的經驗,為了使示範教學取得好的效果,應強調學習者積極參與,即在可能的情況下,要求學習者親自嘗試實驗所演示的過程,積極參與使學習者更加仔細地觀摩示範,獲得更多的直接經驗。

有許多事物,學習者無法通過直接實踐去取得經驗,如歷史事件、意識形態、社會觀念等,若把這些事情編成戲劇,使人們在其中扮演角色,就可能在接近真實的情況中獲得經驗,而看戲只能獲得觀察的經驗。

是對客觀事物進行設計、仿製所獲得的經驗。儘管設計、仿製的模型其大小、結構及複雜懷與實際事物略有差異,但這種用模型簡化了的經驗,能使複雜的實際事物更便於理解。

它是直接地與客觀事物接觸所取得的經驗。學習者通過對客觀事物的看、聽、嘗、觸、嗅去獲得信息,積累感性材料,而後經過科學的抽象使感性認識上升為理性認識。值得注意的是,戴爾強調了獲得直接經驗不是目的,而是為了幫助學習者更好地形成概念,進行科學抽象。

三、視聽教學論的貢獻與局限

以“經驗之塔”為核心的視聽教學論對教育技術的發展發揮過重要作用,其貢獻主要有三個方面:

第一,把學習經驗分為具體與抽象,提出學習應從生動的直觀向抽象的思維發展,符合人類的認識規律,提出了教學中套用視聽教材的理論依據。

第二,提出了視聽教材分類的理論依據,即應以其所能提供的學習經驗的具體或抽象程度作為分類依據,這對後來進行的教學媒體的分類及教學媒體的選擇奠定了基礎。

第三,視聽教材必須與課程相結合。這一基本思想在教育技術理論研究中得到發展與深化。

當然,視聽教學論也存在著較大局限,主要有兩個方面:

第一,視聽教學論僅重視視聽教材本身的作用,而忽略了視聽教材的設計、開發、製作、評價以及管理等方面。

第二,在關於媒體在教學過程中的作用與地位的問題上,視聽教學論把視聽教材看成一種輔助教學的工具,置於輔助物的地位。在這種“教具論”的思想指導下,視聽教學對教學改革的作用是有限的。

視聽教學論在教育技術發展史上曾經發揮過得要的理論指導作用。即使到了今天,它仍然具有基本的理論作用,視聽教學論是教育技術的一個重要的理論基礎。