信息

時代:新石器時代

發掘時間:1978~1985年、2001~2004年

簡介

陶寺遺址位於襄汾縣陶寺村,是中國黃河中游地區以龍山文化陶寺類型為主的遺址,還包括廟底溝二期文化和少量的戰國、漢代及金、

.

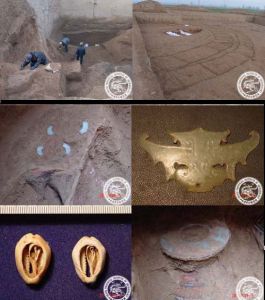

.元時期的遺存,面積約300萬平方米,陶寺新石器時代城址是其中的一部分,總面積約為280萬平方米,在這個距今4600年-4000年的城址內發掘出一座半圓形大型夯土基址、三道夯土擋土牆和11根夯土柱遺蹟。從半圓形夯土牆留出的幾道縫隙東望,恰為春分、秋分、夏至、冬至時太陽從遺址以東塔兒山升起的位置,從而證實了《堯典》中觀天授時的記載,將我國古代觀天授時的考古證據上推到4100年以前,對探討中華文明起源和國家的形成具有重要意義。陶寺遺址位於襄汾縣東北大約6.5公里的陶寺鎮南側的塔兒山下,總面積約600餘萬平方米。發現於20世紀50年代,1978~1985年連續發掘,2001~2004年,為進行“中華文明探源工程與研究”課題再次進行勘察和發掘。兩次發掘清理出數量較多的房址、道路、水井、陶窯、灰坑,以及包括不同等級墓葬的大型墓地、城址、疑似觀象台的夯土基址。出土鼉鼓、特磬、蟠龍紋陶盤、石制工具、陶容器、裝飾玉器等,在陶寺遺址發現了紅銅燒造成的鈴形小銅器、銅齒輪形器、朱書文字、不同等級的墓葬、禮樂重器等多種與文明起源密切相關的物質遺存,由此確立了“陶寺文化”,年代在公元前2600~前2000年之間。

遺址價值:

主要收穫是發掘了1300餘座不同時期、不同規格的墓葬,獲得了一大批重要的隨葬品,確認它是我國迄今為止所發現的史前最大的城址。這些重要的發現,

.

.為研究我國龍山時代的社會面貌提供了全新的資料,對研究我國文明起源和國家的形成具有重要意義。

陶寺遺址出土4000年前扁壺朱書文字被破譯

山西省襄汾縣陶寺遺址是我國新石器時代晚期的大型聚落遺址。中國社會科學院考古研究所山西隊和山西省臨汾地區文化局聯合組成的考古隊多年來對陶寺遺址進行大規模的田野發掘,屢有重要發現,尤其是出土扁壺上的朱書文字,為中國古代文明的探源提供了極其重要的物證(李健民:《陶寺遺址出土的朱書“文”字扁壺》,《中國社會科學院古代文明研究中心通訊》第一期)。

扁壺是陶寺遺址常見的一種汲水用的陶器,其造型的基本特徵是口部和腹部均呈一面鼓凸,另一面扁平或微凹,以利入水,頸或口部設泥鋬,便於繫繩。扁壺皆為泥質灰陶,手制,其使用時間與陶寺文化相始終。出土朱書文字扁壺的灰坑,屬陶寺遺址晚期。

朱書文字扁壺為殘器,存留口沿及部分腹片。朱書“文”字偏於扁壺鼓凸面一側,另在扁平的一面尚有一組朱書文字元號,又沿扁壺殘器斷茬邊緣塗朱一周,當為扁壺殘破後所描繪。朱書文字有筆鋒,似為毛筆類工具所書。

陶寺遺址出土扁壺上的朱書文字引起學術界的廣泛關注,已有學者對此進行深入研究並取得顯著成果。

羅琨先生《陶寺陶文考》(見《中國社會科學院古代文明研究中心通訊》第二期),對“文”字做詳備考述,認為殷墟卜辭中,“文”主要用為先王的尊號,周代金文中,“文”表示有文德之人,用其引申義。

何駑先生曾撰文《陶寺遺址扁壺“文字”新探》,將扁壺背面原來被看做兩個符號的朱書視為一個字,認為其字元分上、中、下三部分:上部是有轉角的“◇”即土字,中部為一橫畫,下部為“卩”字,合起來就是古“堯”字,即古史傳說中五帝之一的帝堯名號。

葛英會先生《破譯帝堯名號,推進文明探源》(見北京大學震旦古代文明研究中心編《古代文明研究通訊》第三十二期)認為,何駑先生的見解符合該字構型的分析和判斷,並引用先秦文字的相關資料,對古“堯”字的構字方式、形體演變提出申論,指出該字確是一個人字與土字相加的複合字,乃目前已知堯字最古老的一種寫法,進一步闡明,堯字的本意當如《詩·小雅·車轄》“高山仰止,景行行止”所詠,言堯是高德明行,為人仰慕的聖王。

陶寺遺址的時間,經碳14年代測定,距今約為4600年至4000年左右,大體相當於我國古史傳說中的堯舜禹時期。史載,帝堯所都之平陽應在今臨汾一帶。陶寺村位於臨汾西南22公里。陶寺遺址已揭露出大面積的墓地和居住址,大型墓出土隨葬的彩繪蟠龍陶盤、鼉鼓、土鼓、特磬等禮樂器物,並出土銅鈴,進而發現古城。凡此,陶寺遺址的地望、年代以及文化內涵,為正當其時的堯都平陽說提供了重要的考古學佐證。由此亦可知陶寺遺址出土朱書“文”、“堯”字扁壺絕非偶然。

世人一般認為殷墟甲骨文是中國最早的文字。實際上,殷墟甲骨文具有較為成熟的文字系統,已非文字的初始階段。殷墟文字刻於甲骨之上,得以傳世,而年代更早的書寫於織物、竹、木類載體上的古代文字則極易朽沒。陶寺文字書寫於陶器之上,方得以倖存。諸多考古發掘的資料表明,文字是新石器時代社會晚期階段的產物,具有一定社會經濟生產力和深厚的歷史文化背景。陶寺遺址發現朱書文字並成功破譯,將漢字的成熟期至少推進至距今4000年前,是探索中國古代文明起源的重大突破。

中國是具有悠久歷史的文明古國。亘古至今的歷史長河中,中華民族的燦爛文明持續發展從未間斷,並為後世傳留下豐富多彩的歷史文化遺存。弘揚中華民族優秀文化傳統,探索中國古代文明的起源,不僅是史學界的神聖使命,也為廣大人民民眾所關注。歷史是人民創造的,有關中國古代歷史的重大考古發現和具突破性的學術研究成果,也應儘快公之於廣大人民民眾。

陶寺遺物描摹上古傳說

解密"中華神話"

中國歷史有傳世文獻支持的“信史”要從公元前841年算起,從此上溯的歷史便模糊不清了。幸好還有考古學。考古學家一次次從野外工作中打撈出曾經的記憶。對中華文明探源工程的大幕由此掀開。如今,學者們相信,中華文明最起源的記憶被轉述為傳說流傳了下來,儘管現在沒有文字記載可以說明真人、真事,但是通過不斷的考古挖掘也許能漸漸揭開歷史的真相。

眼下,首都博物館正在舉行“考古中華”展,其中的很多展品,比如陶寺遺址出土文物的亮相就會給我們帶來很多對“神話時代”的新理解。該展覽將持續到10月10日。

1陶寺遺址,堯舜居之?

山西省襄汾縣的陶寺遺址發現於上世紀50年代,屬於我國新石器時代晚期的大型聚落遺址,面積約4平方公里。陶寺文化的年代,約為公元前2400年至公元前3900年左右。大體相當於古史傳說中的堯舜禹時期。為此,有學者認為陶寺遺址就是唐堯部族的文化遺存。已故著名考古學家蘇秉琦就曾說:“晉南興起了陶寺文化……它相當於古史上的堯舜時代,亦即先秦史籍中發現的最早的‘中國’,奠定了華夏的根基。”中國社科院考古研究所信息中心主任朱乃誠回憶說,上世紀70年代中期,為了探索夏文化,考古研究人員在河南西部、山西南部進行了試探性的調查。考古研究人員兵分兩路。一路往北尋找晉南最重要的考古學遺址“陶寺遺址”。“結果出乎我們預料。”研究人員發現這一遺址的年代已經超出了夏的年代,與此同時還發現一些極其重要的器型,其中最重要的是彩繪龍紋陶盤。

隨後,1978年至1984年,中國社科院考古研究所與臨汾文化局組成的聯合考古隊對陶寺遺址進行了大規模發掘。朱乃誠清楚地記得,當時考古研究人員在陶寺遺址發現了一片墓地,“可能有上萬座,400萬平方米。”其中有1300多座墓被發掘。

陶寺墓地存在明顯的等級區別。依據對墓葬的分析研究,墓主人有執掌一方神、軍、政全權,具有王者地位的首領人物和“王室”成員;有掌握部分權力、分屬不同等級的貴族;也有平民中的富有者,但絕大部分是下層貧民。“這1300多座墓地中,99%都很小,大型墓不足1%。”朱乃誠介紹說,在大型墓中布滿了種類繁多的隨葬品。“這種社會等級的森嚴劃分,說明了當時社會文明化進程。”

然而,“日本學者一直質疑陶寺為什麼沒有城。”1999年,考古研究人員對陶寺進行再發掘。古城的面目逐漸清晰起來。在發掘面積為280萬平方米的城中,研究人員發現了疑似宮殿基址。

中國社科院考古研究所所長王巍指出,大小城及城內宮殿、禮制建築遺址的出現,表明都邑性意義的城市已經出現。唐堯時期晉南地區已建立了職能完備的城邦,已經由原始社會向文明社會轉變。

2文字、銅鈴佐證傳說

城市、文字、青銅器是文明的三大象徵。除了城市的發現,陶寺遺址內文字、銅鈴的發現,也讓“帝堯”的傳說越來越接近現實。王巍指出,此次展出的陶寺文物可以表明,在堯統治時期,文明的構成要素均已出現,這樣就可以將我們的文明推前至距今4500年。

文字扁壺出土於陶寺遺址灰坑H3403,為殘器,存留口沿及部分腹片。在扁壺鼓凸面一側朱書“文”字,似乎是毛筆類工具所寫。另一面也有朱書文字,但尚未破譯,有研究者指出那就是“堯”字。

對此,著名古文字學家李學勤指出,扁壺上的“文”字是沒有任何異議的。“這次發現非常重要,證明‘文’字的寫法已經很成熟。”

在“考古中華”展上展出的銅鈴和容器殘片,其製作手法與青銅容器類似,證明堯時期就能製作青銅器。

在陶寺遺址,考古人員還發現了一個可能是觀象台的基座的物件。根據陶寺遺址發現的觀象台遺址現象推測,當時的天文官站在觀象台的觀測點上,通過觀測縫中線觀測對面山脊日出來判定節令,制定太陽曆。陶寺先民將一個太陽年劃分為20個節令,包含冬至、夏至、春分、宗教祭日以及當地氣候變化節點等。

“《尚書·堯典》里有關於觀測天象的記載,如果這個觀象台可以證實的話,就更加說明問題了。”王巍認為陶寺遺址反映的是權力的集中,“文明是個過程,其中重要的是權力的象徵。陶寺遺址證明我們在距今4500年以前已經開始進入文明階段,有都邑、廟宇、王墓,這些都讓人看到中華文明在距今4500年前後的實際存在。”

3紅山文化是顓頊、帝嚳遺存?

堯舜之都的輪廓大致被勾勒,但是考古學家還是不願意直接將陶寺定性為堯舜之都。朱乃誠謹慎地說:“‘陶寺是堯舜之都’的後面還要加個問號。”

不過,專家們一致同意,陶寺遺址的發掘和進一步研究能豐富我們對堯舜時代的認識。而許多史前文明遺址的發掘也試圖用考古實證逐漸還原出神話、傳說的信史部分。

由於文獻記載少而紛亂,中國的上古史頗多神秘色彩。傳說中黃帝到堯舜的時代,大致在距今6000年至4000年之間,相當於考古學上的仰韶文化中晚期和龍山時代。為此,學界就試圖將考古資料與古史傳說的部落集團相聯繫,從考古實證中逐步還原出五帝“神話”的真實性。

上世紀七八十年代,紅山文化遺址開始挖掘之後,便迅速引起世界考古學界的關注。在遼西地區,考古研究人員相繼發現了一批紅山文化遺址、墓地和大型祭祀址。出土的大量石器、之字紋陶、彩陶、建築群址、大型陶塑人像群、數量繁多種類各異的玉器群及高大的積石冢。比如在紅山文化祭祀址墓葬中曾出土了成組玉器,包括龍形玉器、勾雲形玉佩、雙龍首璜形玉器,形體大,做工細。從墓地的出土玉器來看,當時已經產生了貧富分化。這些文明的印記讓一些學者將紅山文化與五帝時代活動於北方的顓頊、帝嚳相連。

也有很多人對此持反對意見,認為紅山文化還沒有進入文明時代。對此,李學勤也指出,將紅山文化與顓頊、帝嚳相連還是頗為牽強。“紅山文化很廣泛,目前對顓頊、帝嚳的活動範圍爭執還太多。”

4早期城址湊出五帝傳說

宋人高承在《事物紀原》中引述《軒轅本紀》說:“黃帝築邑造五城”。《史記·五帝本紀》也說舜“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”。這些描述表明,當時可能已經出現了城邑。李學勤指出,事實上,我們對於中華文明的探源,還有比陶寺遺址更久遠的。為此,這些早期城址也往往被當成拼湊五帝傳說的素材。

比如山西襄汾陶寺城址由於年代同堯舜時代相當,被推斷為很可能是堯都“平陽”;有學者認為河南鄭州西山仰韶文化晚期城址時間上正好在黃帝時代,地處古“有熊國”地域範圍,可能是黃帝時代的城址;河南濮陽高城龍山文化早期城址,與顓頊所都的帝丘在時代、地望上都相符;河南輝縣孟莊龍山文化遺址,處共工氏活動地區,應為共工氏的中心聚落;河南新密古城寨龍山文化城址,則很可能就是祝融都邑之所在。

不過,李學勤同時也指出,用史前史時期的早期城址的考古發現去驗證古代神話,是很困難的,“這類研究並不是沒有價值,還是有一定的探索,但不宜過分結論。”在專家看來,早期城址拼湊出的五帝傳說中,陶寺遺址是堯舜時期的遺存的說法,最為靠譜。“從年代和地理位置來說,這一遺址都能與堯舜相連。”而其他遺址卻很難再深入考證。“比如有關炎黃二帝確實是傳說。不但是我們中國,古代埃及、古代希臘也是一樣。它的歷史最開始的階段都是傳說。傳說時代是古史的一個部分。”

不過,即使是最靠譜的陶寺遺址,要讓“就是堯舜之都”這一推論成為定論,也需要更多的研究。李學勤指出,除了年代、地理位置的判斷,還需要文字等更多的旁證。目前,關於陶寺文字材料僅發現一件,其他的都不能確定。“如果在陶寺遺址能發現‘堯’的文字,那么堯舜之都的推論就更進一步了。”