鄉鎮介紹

袁花鎮

袁花鎮袁花鎮地處海寧市東南部,東距上海120公里,西離杭州70公里。01省道複線穿境而過,杭浦高速及紹嘉跨海大橋將在域內交叉相會,境內河道縱橫,省級航道六平申線貫穿全境,水陸交通便利,山清水秀,自然條件優越。

袁花鎮現轄14個行政村和4個社區,總面積74.7平方公里,總人口5.31萬人。改革開放以來,袁花鎮經濟建設突飛猛進,社會面貌日新月異。2004年全鎮實現生產總值9.32億元%,工業總產值31.08億元,財政可用資金收入達3181萬元,農民人均收入6661元。

袁花鎮農業生產發達,蠶桑、苗豬和南方梨遠近聞名,繼2002年被嘉興市政府命名為“蠶繭之鄉”、“苗豬之鄉”後,2003年完成了千畝梨園示範基地建設,“海昌”牌蜜梨獲省“花皇杯”質量評比優質獎、省博覽會優質金獎,2004年南方梨種植面積達到8000畝, 鎮南方梨專業合作社被評為省級示範專業合作社。工業經濟步入高速增長期,2004年實現工業總產值29.2億元, 工業技改投入2.16億元, 同比增長27%,契約利用外資262.5萬元,實際利用外資522.19萬元, 出口交貨值4.92億元, 同比增長24.8%,區域特色經濟發展迅猛,初步形成了以太陽能、電珠燈泡、輕紡針織、新型建材等為主的工業格局。以太陽能熱水器為主的太陽能產業,2007年總產值突破20億元,成為繼山東濟南、江蘇常州後的國內三大製造基地之一。

袁花鎮

袁花鎮袁花歷史悠久,發現大量春秋戰國時代的石結構墓葬。列為縣級文物保護單位之一的中墳山遺址(在袁花夾山村),已有4000多年的歷史。袁花在明代曾屢遭倭寇焚掠。太平天國時亦遭受嚴重損失。抗日戰爭時期(1938年3月和7月),兩度為日寇燒毀。解放後,經過努力建設,袁花市容已煥然改觀,街道開闊平坦。兩旁店戶鱗次櫛比,新建居民住房達一萬平方米以上。現有大小街巷23條,正在繼續擴建中。

袁花鎮是海寧市三個中心鎮之一,環境優美,小城鎮建設成效顯著,是中國首批綠化造林“百佳”鄉鎮、省級綠色小城鎮、海寧市首家省級衛生城鎮。“文壇俠聖”金庸(查良鏞)先生的舊居著落於袁花鎮新偉村。香港著名實業家查濟民先生的故鄉也在袁花。袁花正向著經濟強鎮、文化名鎮、文明新鎮和海寧東部重鎮大步邁進。

歷史沿革

袁花鎮

袁花鎮袁花鎮以駐地袁花得名。袁花之名,始見於唐貞元元年(785年)《張希超墓志銘》。亦名園花(一作“花園”),別稱“花溪”,含義不詳。據宋代建炎二年(1128年)《宋崇教寺記》及《海昌備志》等記載:袁花市中部有祟教寺,原名妙果,始建於五代後唐長興二年(931年),原為梁江州長史戚袞(519-531)宅基。寺後皆山,相傳為戚夫人蒔花處。袁花(園花)之名,殆得於此。明代許令典《金牛隨筆》載:唐宣宗(847-858)時已有集市。明代嘉靖三十六年(1557年)為袁花市。清代乾隆(1736-1795)後均稱袁花鎮。解放初,建政為袁花鎮、夾山、皋木、龍尾、黃山、許埝鄉。1956年夾山、皋木、龍尾、黃山及許埝鄉之大部分合建為夾山鄉。1958年夾山、兩倉、丁橋、黃灣四個鄉與袁花鎮合建為袁花人民公社。1959年劃出原丁橋、兩倉兩個鄉,另建丁橋公社。1961年原黃灣鄉和袁花鎮部分析建為黃灣公社、袁花鎮,原夾山部分仍稱袁花公社。1983年4月撤銷袁花公社,併入袁花鎮。

袁花鎮地處杭嘉湖平原。平均海拔4米。除袁花鎮區及東部邊沿和東南部散布幾座小山外,大部分地區地勢平整,水渠交織。耕地和專桑占總面積的65.60%,山地占3.25%,水面占6.60%,鄉區河盪密布,虹橋港(袁硤港)、辛江塘、寧袁塘等主幹河流縱橫貫穿全境。有43個機站,排灌設備齊全,可防旱澇。鎮區:市河貫穿全鎮,並連線東流天仙府塘、年長港入長山河,西至寧袁塘河,南接新塘河,北通辛江塘及袁硤港。公路可通硤石及杭金線的閘口站。水陸交通便利。氣候溫暖濕潤,年均氣溫15.9℃,年均降水量1167.3毫米,屬亞熱帶季風氣候。

袁花查家在元代至正年間(1341-1368)由安徽婆源(今屬江西)遷來,已有600餘年歷史。明代,查家中進士6人、舉人17人,有祖孫三代連中進士的盛事。清代有進士14人,舉人59人,康熙年間(1662-1722)有“一朝十進士,兄弟三翰林”的佳話。袁花查家人才輩出。《中國名人大辭典》收查姓名人36人,袁花查家15人。《中國近現代名人大辭典》收歷代查姓名人7人,袁花查家占3人。現代、當代名人中有查人偉、查猛濟、穆旦(查良錚)、查良釗、查良鏗、查濟民、查良鋪等。

旅遊資源

袁花鎮鎮東村農民生態公園

袁花鎮鎮東村農民生態公園 袁花舊稱園花,又名龍山,亦叫花溪。有自然景觀多處,稱“花溪十二景”,亦有說十景、十四景等等,史料記載各異,民間傳說紛紜。

一、“龍頭煙雨”:袁花原有龍頭、龍舌、龍腰、龍尾,蜿蜒鎮之西側。民間傳說明初國師劉伯溫為襄助太祖朱元璋江山龍萬代,將龍體作為“王氣”剷除。有閘斷龍腰血染虹(紅)橋之說。傳說每遇風雨交加時,龍頭閣能見巨龍噴水,蔚為壯觀。

二、“西阡早梅”:西阡墳位於峒崆山北段,相傳為祝姓古墓,後人栽培臘梅及紅梅,早春二月,乍寒乍暖,梅花早已昂首怒放,為早春賞梅之好去處。

三、“板橋漁唱”:“板橋”即前木橋,位於後木橋南端約三百步處,每至黃昏時刻能隱約聞得橋下漁唱之音,有一斗箬漁夫常年為之和之。故名。

四、“峒崆紅葉”:峒崆山位於城隍山最西麓,栽有成批楓樹,每至秋末冬初“霜葉紅於二月花”。

五、“黃道遠眺”:黃道橋位於鎮之北柵,橫跨袁花至硤石運河,傳說初建於明永樂年間,重建於清光緒中期,東堍至橋頂有二十五石階,西堍至頂二十四石階。橋呈環狀石拱,高度為全鎮諸橋之冠,站立橋頂全鎮鳥瞰及附近鄉村盡收眼底,舊曆十月初一晨可觀“日月並升”,可與海鹽南北湖鷹窠頂媲美。

六、“石壁聽經”:位於妙果山莊下祝氏“香緣祠”邊。於夜深人靜之際,俯首貼耳石壁,可聞若隱若現之誦經聲。

七、“東林殘雪”:位於南街上往東,南小路盡頭,有“東林庵”。每逢雪後初晴,其它地方雪均融,唯獨“東林庵”屋面仍有殘雪可尋,緣該處估計氣溫特低之故。

八、“更樓曉月”:“更樓”系舊時袁花查姓鼓樓,現在袁花南郊二里許處,當時屬袁花市區,晚清後鎮區逐漸北移,現淪為鄉區。“更樓”高達數丈,下弦居高處,可觀“玉免東升”。

九、“龍尾蒸霞”:位於鎮之西北側,龍腰以北,謂之“龍尾山”。山頂建有關羽廟,每值夕陽西墜時,餘輝透過廟殿頂,舉目遠眺,似萬道金光,射向蒼穹。

十、“妙果新篁”:“妙果山”因建了城隍廟又稱城隍山,亦稱“妙果山莊”。陽春三月,方園數畝新竹競爭高低,風搖竹動,婆婆娑娑。

十一、“龍竹奇觀”:“龍竹墳”在祝氏西阡墳北,栽有“龍竹”若干,當時“龍竹”屬名竹,趨觀者眾。

十二、“美女照鏡”:位於千年古剎“崇教寺”西南側,有一池潭園若菱花,水平如鏡,風起無漣漪,曾有人見一古裝仕女以地作鏡,對鏡梳洗,故名之。

此外還有“豹隱松風”,“徐墓斜暉”,“贏雲積翠”,“銀杏出霞”等景觀說法。

大事記

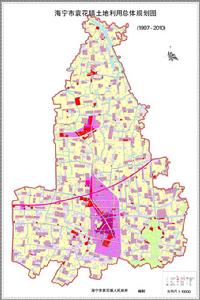

袁花鎮土地利用總體規劃

袁花鎮土地利用總體規劃1980年5月,香港著名實業家查濟民第一次回鄉探親,並捐贈人民幣2萬元,幫助故里新偉村創辦新偉皮革廠。

1983年,袁花鎮和袁花公社合併。

1984年11月,查濟民捐贈新偉國小人民幣10萬元,設立查濟民獎學金;1984年冬,疏竣天仙港。

1986年12月,袁花鎮工業公司和查濟民合資創辦的海寧市第一家中外合資企業袁花絲織有限公司建成投產;同年冬,疏竣黃山港,鎮區建設步伐加快。

1992年12月,香港《明報》集團公司董事長、著名武俠小說家查良鏞(金庸)回故鄉訪問。

1993年冬,接軌海寧東西大道的袁談公路袁花段土方工程完工;1993年11月,查濟民又捐贈袁花鎮中心國小人民幣20萬元,設立查子琴獎學金。

1998年5月,袁花鎮被嘉興市委、嘉興市人民政府命名為“蠶繭之鄉”。同年8月,袁花鎮被中國綠化委員會評為“全國造林綠化百佳鄉(鎮)”。

2004年10月,根據海寧市委、市政府統一部署,袁花鎮開展行政村規模調整,行政村由原來的27個調整為14個。

2005年12月,袁花鎮被浙江省教育廳評為浙江省“教育強鎮”。

2006年3月,袁花鎮被中共嘉興市委員會、嘉興市人民政府命名為嘉興市平安鎮。2006年9月,袁花鎮被浙江省文化廳命名為浙江省“明珠文化明珠”。同年11月袁花鎮被浙江省體育局命名為浙江省“體育強鎮”。

2007年3月,香港著名社會活動家、實業家查濟民,因病於香港逝世,同年4月,歸葬於袁花鎮新袁村大墳頭。2007年12月,袁花鎮被浙江省環保局命名為浙江省生態鎮。