起源

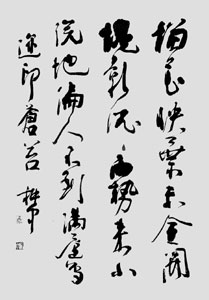

行書

行書:行書是楷書的快寫,相傳始於漢未,它不及楷書的工整,也沒有草書的 草案.行書中帶有楷書或接近於楷書的叫做"行楷",帶有草書或接近於草書的叫 "行草".

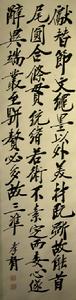

草書

草書:草書是按一定規律將字的點劃連字,結構簡省,偏旁假借,並不是隨心 所欲的亂寫,草書的特點是藝術欣賞價值大於實用價值.一般分章草和今草二種. 章草是隸書簡易快寫書的書體,字字獨立不連寫,今草是楷書的快速寫法,點畫飛動,上下之間筆劃痕跡往往牽連.

草書的地位。按漢字書體的排列,草書是最末的一位,但也是最高的一位。唐代文學家曾說,“張旭善草書,不治他技。喜怒、窘窮、憂悲、愉快、怨恨、思慕、酣醉、無聊、不平、有動於心、必於草書焉發之。觀於物,見山水崖谷、鳥獸、蟲魚、草木花石、日月列星、風雨水火、雷霆霹靂,歌舞戰鬥,天地事物之變,可喜可愕,一寓於書。故旭之書,變動猶鬼神,不可端機。”由此可見中國書法表達著深一層的對生命形象的構思,表達著人與自然、情緒與感受、內在心理秩序結構與外在宇宙秩序結構相碰撞、相爭鬥、相調節、相協奏的偉大生命之歌。所以說,草書是中國書法的顛峰,是皇冠上的明珠。

草書的特點。因為這種字型婀娜多姿、靈活多變,而且結體簡約,行筆多連線環轉,書寫流速、方便,因此被歷代人民大眾所接受。幾千年來,草書在不斷地豐富、發展和變化中逐漸形成了不同的草書字型,大致分為章草、今草、行草和狂草。

章草是隸書的草寫體,它的特點是:橫畫上挑,環轉如篆,“捺”畫如隸。其結體簡約,並在筆畫之間縈帶相連線。章草隨著隸書的問世就已誕生,由於漢朝時期寫奏章常用這種字型所以叫章草。

今草是從章草脫變而來。今草是每個字獨立,但是字與字、行與行之間卻有機地聯繫起來,筆畫承上接下,行與行揖讓顧盼意態相連、神氣貫通。

行草書

行草書是人們日常生活中比較實用的一種字型。是在楷書的基礎上吸取了今草的結體和用筆方法而誕生的一種書體。

行草書

行草書中國漢字實用藝術行草書歌訣

藝術的生命力貴在創新,為了便於掌握和運用行草書,特編如下歌訣。華夏五千年,文字栽史篇。古人創造字,繁簡天地懸。象形又會意,字字珍珠般。動筆先動念,氣重神自然。寫字如打拳,用力莫平攤。有輕又有重。如指弦上彈。猶如歌與舞,節奏要記熟。寫字先看形,形體要分清。一字一副畫,節構不能差。不論字繁簡,寫活為標準。寫字看結構,重心要放穩。若須字相連,藕斷絲相牽。千篇不一律,靈活法中法,心領神意會,神通藝更佳。

顏真卿的行草書

顏真卿,709年生,785年逝世,京兆萬年(今陝西)人。字清臣,曾任平原太守,世稱“顏平原”官至吏部尚書,太子太師,封魯郡公,人們又稱之為“顏魯公”。

他的書法初學禇遂良,後又得筆法於張旭,徹底擺脫了初唐的風範,創造了新的時代書風。顏真卿的真書雄秀端莊,結字由初唐的瘦長變為方形,方中見圓,具有向心力。用筆渾厚強勁,善用中鋒筆法,饒有筋骨,亦有鋒芒,一般橫畫略細,豎畫、點、撇與捺略粗。這一書風,大氣磅礴,多力筋骨,具有盛唐的氣象。他的行草書,遒勁有力、真情流露,結構沉著,點畫飛揚,在王派之後為行草書開一生面。

傳世顏真卿的作品比較多,著名的墨跡,楷書有《竹山堂聯句詩帖》、《告身帖》;行草書有《祭侄文稿》、《劉中使帖》、《湖州帖》等。其中除《祭侄文稿》為公認的真跡外,其餘的作品真偽尚有不同的意見。但都是流傳有緒的墨跡。顏真卿一生書寫的碑刻極多,流傳至今的有《多寶塔碑》,結構端莊精密,秀美多姿;《東方朔畫贊碑》,風格清遠雄渾;《勤禮碑》,雄邁清整。另外,還有《麻姑仙壇記》、《大唐中興頌》、《元結碑》等。他的書法刻帖也很多,歷代匯集的中帖一般都會有他的作品,單帖有《爭座位帖》《奉使帖》等。《祭侄季明文稿》,行草墨跡,縱 28.2厘米,橫72.3厘米, 25行,共230字。此帖本是稿本,原不是作為書法作品來寫的,但正因為無意作書,反成為顏氏不可多得的佳作。他用筆蒼率,不著意而有自然生動之妙。所以此帖神彩飛動,姿態橫出,筆勢雄偉,超神入聖,譽為顏書行草第一。元鮮于樞曾評此帖為“天下第二行書”。原跡現藏台北故宮博物院。

行草書

行草書行草書字帖介紹

行草書

行草書ISBN:753561286

作者:周旭/路振平

出版社:湖南美術出版社

定價:8

頁數:68

出版日期:2003-03-01

版次:1

開本:大16開

包裝:膠裝

簡介:本帖是為初學楷書的青少年學生編寫的一套入門字帖。《顏真卿楷書入門》是以顏真卿《勤禮碑》為藍本編寫的。為了使讀者對柳公權楷書的用筆和結體有更深刻的認識,本帖在“技法篇”中按照由淺入深、循序漸進的原則,著重從變化法、中心法、部首法、錯落法、盡態法、呼應法、迎讓法、異形法等八個方面對柳體楷書進行了細緻的剖析和說明。編者在“基礎篇”中用深入淺出、通俗易懂的語言全面介紹了“什麼樣的毛筆最好”、“如何執等”、“怎樣選帖”、“怎樣布局”、“如何創作”等方面的知識。

明虞堪行草期約帖

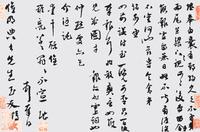

【名稱】明虞堪行草《期約帖》

【類別】中國書法

【年代】明代

【作者】虞堪

【簡介】

縱22.6厘米,橫34.1厘米,紙本,行草書體。

明虞堪行草期約帖

明虞堪行草期約帖學者顧隨認為:“詩是要將日常平凡生活美化(升華)。”他以唐人李商隱為例,談及中外唯美派詩人的不同在於:“西方唯美派不滿意於日常生活,於是拋開了平凡事物別去找,別去造”,而李氏“只是根據日常生活,而一寫便美化了,升華了”。此說極有見地,用以論及書法藝術亦十分允當。一個中國傳統文人也許只是為了敘說瑣事,信手揮翰。撇開書寫內容,單是那美妙的墨跡就讓人稱賞不已。對此,余秋雨先生在《筆墨祭》一文中說得更精闢:“藝術的生活化和生活的藝術化相溶相依,一支毛筆並不意味著一種特殊的職業和手藝,而是點化了整體生活的美的精靈。”

有了上述認識,我們再看故宮博物院所藏元人虞堪的尺牘《期約帖》,就仿佛穿過時空隧道,領略一個傳統文人是如何把日常平凡生活升華為優美詩章的。

虞堪(約公元1354年前後在世)字克用,一字勝伯,長洲(今江蘇蘇州)人。虞堪元末隱居不仕,明初洪武年間起用為雲南府學教授。他藏書豐富,喜好吟詠,擅作山水,有《鼓泄稿》等著作問世。同為故宮博物院所藏的元代畫家陸廣的《詩簡帖》也系尺牘。陸廣對虞堪極為推重,譽其“古篋啟奇文,微吟發清趣”。陸氏還以詩稿“夾注”形式寫道:“克用乃冠纓世家,文章事業,銘彝鼎,被弦歌,克用襲藏,皆鯨珠也。”虞堪儘管“襲藏”堪比“鯨珠”,卻生性曠達,他曾借澄湖變遷以喻寄身湖海的隱逸心志:“桑田變海元如此,自泛扁舟人五湖。”

“牘”為古代寫字用的木片,為木簡中的一種,長約尺許,故曰尺牘。後世又稱公文為“文牘”,書札為“尺牘”,人們平時說的“帖”即有“尺牘”之義。《說文解字》中,“帖”之本義即“帛書署也”。“帛書”就是用縑帛進行書寫。據應成一先生考證,從戰國時代起,在很長時期內,縑帛與竹木、簡策是人們用來書寫的主要材料。東漢時期發明了紙,竹木、簡策才逐漸淘汰,而縑帛與紙並用於書牘,又歷經數百年之久。也是在東漢,人們開始重視收藏名家手跡,書家所書短札尺牘受到世人寶藏的,就稱之為“帖”。唐人張懷瓘《法書要錄》就行草運用之於尺牘有精彩論述:“或四海尺牘,千里相聞,跡乃含情,言唯敘事。披封不覺,欣然獨笑,雖則不面,其若面焉。妙用玄通,鄰於神化……”確實,得友人手札仿佛面晤,讀信時不禁莞爾一笑。友人如果不是書畫名家,那么也許只能從尺牘中品藻其馥郁墨香了。

《期約帖》縱22.6厘米,橫34.1厘米,紙本,行草書體。此札系虞堪寫給友人錢唐(字惟明),信中訴說自己與友人有約,但久候不見,於是派舍弟前去探問究竟。信中還用了“尾聲梁下”典故。尾聲是古代傳說中一個堅守信約之人,他與一女子相約橋下見面,女子未來,河水上漲,尾聲仍未離開,最後抱橋淹死。虞堪將自己戲稱為尾聲,表示“非敢爽言”。有趣的是,信中“呵呵”發噱之聲,我們在網上聊天時還常用到,只是像這樣精美的尺牘今天已經不易見到了。

細觀此帖,秉承晉唐以來“二王”一路帖學意趣,同樣也沾溉了元代時人的風氣,作品以行草為主,偶或還有章草用筆(如“曩”、“不”、“否”等字),但仍以遒媚的面目出現。通篇寫來,秀美而不失骨力,流暢又疾徐有致。其用筆以中鋒為主,正、側兼容;楷、行、草並用,卻毫無“夾生”之感。“不”、“報”等字多次出現,均能做不同處理,避免了雷同和單調。每行大多字字獨立,時見兩字相屬,同樣豐富了審美效果。一開頭“堪奉白曩”數字,均為行楷體;從“有期約久不至”開始,則行草並用,可以想見書家感情從平靜到激越的變化;到末兩行“頓首奉白……”書寫節奏明顯加快,特別是末行前八字,儘管每字獨立,其內在筆勢卻連綿起伏,氣脈暢達,一氣呵成;到“至友”處稍作停駐,“侍史”兩字連綴一筆到底,戛然而止,似言有盡而情無窮。由於此件系手札,行文有固定格式(如為表示對受信人的尊重,常一行未到底即另起一行等),從而使章法形成了“上齊下不齊”和“大疏大密”的藝術效果。書寫者“無意於佳”,欣賞者卻能產生規整與變化、縝密與疏朗妙契無間的審美感受。

虞堪《期約帖》曾為嘉興項元汴所藏,系虞堪寫給友人錢唐(字惟明)的一封信札,此信的大意是說自己與其有約,但久候不見。信中還用了“尾聲梁下”的典故。這是出自《莊子》中一個哀怨淒婉的愛情故事:“尾生與女子期於梁下,女子不來,水至不去,抱樑柱而死“。虞堪將自己比成尾聲,以證明自己是一個守約之人。

從書法風格上來分析《期約帖》,一方面明顯看出追隨趙孟頫書風的痕跡,即以晉唐書法為旨歸,謹守法度,講究中規中矩,典雅秀逸與筆法精緻。另一方面,由於身處特殊的動盪時代,審美理念受到元末隱逸書風的影響,表達到其書法作品中,便出現了一種貌似熟悉的陌生。加之書寫者雜入了不少章草用筆,給作品平添了幾分生拙趣味外,也能窺見章草在明代初期越來越受到書家的重視。總體上來說,《期約帖》仍主要以遒媚蘊藉的趙體面目出現,秀美而不失骨力,流暢不顯浮滑,用筆輕重緩急,徐徐有致。但作品中卻明顯少了幾分奎章閣書家的程式,多了些大小錯落與跳躍式的情感流露。整封信札一任筆性的放縱,全部在毛筆的輕重提按中連貫而成,尤以點畫的變化最為跳眼,我們可以想見作者在書寫時筆尖在紙面上的跳蕩。這種節奏感與靈動感,是謹守趙孟頫一派書家中所少見的。信札的章法特別給人以賞心悅目之感,空靈而不顯得單調,字字不相連屬卻又搖曳多姿,表現了作者書寫技巧的高度嫻熟與自信的駕馭能力。我們從虞堪的書法中完全可以看出趙孟頫書風在元末的逐漸式微,以及更多更新的審美意識與審美取向在這一時期碰撞激盪。

虞堪作品個性並不突出,明顯看出追隨趙孟頫書風的痕跡,說明趙氏“復古求新”的書學主張影響之大,同樣也道出了虞堪在書史“寂然無名”的根本原因。這給我們的啟示之一就是:作為一個學書者,必須力避時風,轉益多師,勇於創新,形成既具有審美價值又具有個人性情的藝術風貌才算是成功。

目錄:

上篇 技法篇下篇 基礎篇

一、選筆一、變化法

二、執筆 二、中心法

三、選帖 三、部首法

四、臨帖 四、錯落法

五、用筆 五、盡態法

六、結體 六、呼應法

七、布局 七、迎讓法

八、創作 八、異形法

相關連線

http://www.baoqianzhong.com/lunwen02.htm

http://www.artcn.cn/art/yscc/MSTS/200611/12098_4.html

http://jingpin.chinaarts.org.cn/yanzhenqing.htm