生物基本信息

目名:真蟎目

目拉丁名:Acariformes

總科名:虱形蟎總科

總科拉丁名:Padiculocheloidea

科名:虱形蟎科

科拉丁名:Pediculoidae

種名:虱形蟎

種拉丁名:Pediculoides ventricosus(Newport)

國外分布:世界各大洲均有分布。

科目種屬

分類地位:真蟎目(Acariformes)是節肢動物門(Arthropoda)、螯肢亞門(Chelicerata)、蛛形綱(Arachnida)、蜱蟎亞綱(Acari)的一目。

生活史:在變態上一般經過卵、幼蟎、若蟎和成蟎四個時期。

生活習性:植食性、肉食性或寄生性。

主要總科:跗線蟎總科、絨蟎總科、虱形蟎總科、葉蟎總科、癭蟎總科。

形態特徵

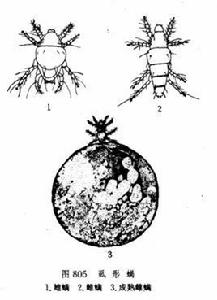

成蟎:虱形蟎體形似虱,紡錘形。體色依營養來源不同而有變化,有淡黃、黃褐或灰白色。前體段與後體段之間有橫紋。雄蟎體較粗短,體長0.16—0,19mm,寬0.11—0.13mm。體背有4排橫列剛毛,每排剛毛數目由前向後依次為巴4,2,2根,第H列剛毛最短。第一及第四對足附節末端有1個鉤狀爪及1根短毛;第四對足末端向內彎曲,鉤狀爪較粗大;第二及第三對足附節末端有2個爪,爪間有吸盤;第一對足最短,第三對足最長。雌蟎體較細長,長紡錘形。體長0.19—0.20mm,寬0.06-0.07mm。第一、第二對足與第三、第四對足之間相距較遠。第一對足與第二對足之間有1個具細柄的囊狀物,其前方有1根短剛毛,其後方有1根較長的剛毛;第四對足附節後側方有1根彎曲的長剛毛,各足附節頂端有吸盤。雌蟎受精後,腹部膨大呈球狀,這時體長可增至1.5mm左右。身體球狀部平滑透明,有光澤,自外面可透視腹內黃色的脂肪體塊。

生物學特性

虱形蟎1年可發生十幾代,以雌成蟎越冬。每代發生歷期7—18天,歷或依氣溫高低及食物質量而異。一般皆5月上旬至9月下旬均可繁殖。虱形蟎脂生繁殖。在自然情況下,受精後取食10天左右即可胎生幼蟎。每雌蟎可產100-120頭幼蟎。其中雄蟎很少,通常占4%左右,但此數量幾乎可滿足所有雌蟎的交配。未受精雌蟎進行孤雌生殖,其後代全為雄蟎。雄蟎活動力差,產出後在母體球狀部附近。雌幼蟎產出後非常活躍,四處分散,很快與雄蟎交配。雄蟎常寄生在進行取食的雌蟎體表,生活很短時間即死去。受精雌蟎爬行迅速,四處尋找寄主,當遇到天牛幼蟲時即附著不動。雌蟎光刺傷寄主,注入一種分泌物,使天牛幼蟲在20分鐘後變黃,然後開始吸食天牛幼蟲體液。隨後腹部逐漸膨大伸展,呈球桿狀,最後呈圓球狀。雌蟎寄生天牛幼蟲和蛹時多在寄主蟲體腹面,寄生天牛成蟲時多在鞘翅下方腹部背面。經1—3周取食後幼蟎即可發育為成蟎。據1982年6月份在鄭州調查239頭台灣狹天牛,被寄生的為59頭,其中被寄生幼蟲26頭、蛹6頭、成蟲27頭,寄生率平均為20%。在1個寄主體表常有數個雌蟎寄生,當同一寄主蟲體上有許多雌蟎寄生時,常有一個雌蟎吸附另一個雌蟎球形腹部的現象,有時雌蟎呈小米粒狀,粘成一團,肉眼可見。幼蟎產出後當尋不到寄主時,雄蟎只能生活1天,雌蟎可生活2-3天。虱形蟎喜生活在較乾燥而避光的隱避場所,因此多寄生生活在樹木木質部較乾燥的小生境中的天牛,而且寄主蟲體內含水量亦較少,如台灣狹天牛等。而對木質部深處濕度大的蟲道內天牛和寄主體內含水量多的個體較大的天牛未發現寄生的現象。虱形蟎由於這種特性除寄生在木質部內蟲道中的鑽蛀性害蟲外,又可寄生在糧倉中的一些貯糧害蟲。受精雌蟎生活在天牛蟲道中,隨著天牛幼蟲進入婉室,在此期間以腐生菌子囊分泌的粘液作為營養。此時雌蟎所產後代數量與寄生天牛時所產後代數一樣。受精雌蟎大多集中在天牛蛹室中,常吸住羽化的天牛成蟲的臀部剛毛,藉此傳播到新的被害樹上。