虞體流韻

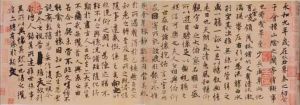

縱觀書法史,從漢末鍾(繇)、張(芝)開楷則草法之先,到晉末二王(王羲之、王獻之)法立,經南北朝隋朝到唐初四大家出,使楷法臻於完備極致。所以多以“晉人取韻,唐人取法,宋人取意”,“唐人用法謹嚴”稱之。中國書法藝術就技法層面而言,其核心是筆法。據傳,早在漢代,蔡邕在嵩山石室中,學到了“八角垂芒”的秘法,成了筆法傳授的始祖。唐張彥遠《法書要錄》中有《傳授筆法人名》一文,附在《古來能書人名》文後,記述了筆法傳授的譜系,共有二十三人。他們是:由蔡邕傳給崔瑗和女兒蔡文姬(琰),文姬傳給鍾繇,鍾繇傳給衛夫人,衛夫人傳給王羲之,王羹之傳子王獻之,獻之傳給羊欣,羊欣傳給王僧虔。工僧虔傳給蕭子云,蕭子云傳給智永,智永傳授給虞世南。宋代書法家黃庭堅說;“回視歐、虞、褚、薛輩皆為法度所窘,豈如

虞體

虞體虞世南和歐陽詢都主持書學(唐代六門國學之一),在筆法傳授上有著特殊的貢獻。虞世南傳授筆法給他外甥陸柬之。陸柬之有《文賦》、《蘭亭詩》墨跡傳世,有婉雅之趣,可見虞世南之流韻,陸柬之子彥遠,傳其家法,時稱小陸。陸彥遠又傳給他的外甥張旭。張旭所傳楷書《郎官石柱記》頗有虞體風采。褚遂良曾向虞世南請教:“某書何如(智)永師?”虞世南答道:“吾聞彼一字直五萬。君豈能若此者?”褚又問:“何如歐陽詢?”虞答:“聞詢不擇紙筆,皆能如志,君豈能若此?”褚嘆息說:“既然,某何更留意於此!”虞答:“若使手和筆調,遇合作者,固可貴尚。”馮班《鈍吟書要》說:“若死學柳(公權〕書,其病亦正同耳。悟得柳公學古處,二王、歐、虞、諸、薛打做一團方好也。”可知柳公權也曾學習過虞書。宋代蔡襄行書也學虞世南。宋高宗趙構書學智永,兼習虞世南。上海博物館藏《趙構真草千字文》墨跡,就是臨虞世南的。趙構自跋認為虞書(千字文)是在唐太宗時,所以“民”字、”淵”字都缺筆以避諱。但據近人陳垣《史諱舉例》,認為唐代書法缺筆以避諱的。最早見於唐高宗乾封元年(666)。上海博物館藏《元揭傒斯臨智永千字文》墨跡,揭傒斯沒有自識臨自何本。從風格上看,很有可能是臨虞世南所書的《千字文》。

天下第一行書的王羲之的《蘭亭序》

虞體

虞體