內容簡介

三毛譯作 大陸首度出版

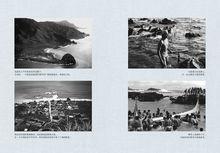

一九六九年丁松青來到台灣,兩年後在東南海岸的小島蘭嶼做見習修士,與雅美族人度過了難忘的一年。一九七六年夏,在新竹山區的清泉天主堂任職神父,融入泰雅族人的生活,至今仍生活在那裡。本書即是丁松青記錄下的在蘭嶼、清泉兩地的生活故事、心靈成長。

海島,飛魚,木刻小船;青山,吊橋,紅磚小屋。

呼喚飛魚的讚美歌聲繞過海岸,白茫茫的山嵐覆蓋群山間的村落。人人相識,沒有秘密。他悄悄走入這天地,走進熱情又含蓄的人群,觸摸他們質樸的靈魂,共享歡樂與痛苦。

“我不曉得這是否由於我是另外一個世界的訪客的緣故,總之,每次到了那兒我就禁不住想將自己的一切奉獻給它。”

《蘭嶼之歌 清泉故事》是著名作家三毛生前譯作,是其摯友丁松青所著,書中詳細記錄了作者在台灣的蘭嶼、清泉兩地和當地居民交往如歌的行板一般的生活經歷和心靈成長故事。全書另附五十幅作者珍貴攝影作品,加上三毛素淡清麗的翻譯,《蘭嶼之歌 清泉故事》猶如一對心靈知己共同譜寫的人物山水畫。在三毛眼中,丁松青 “是詩人,是藝術家,是神父,是可愛之人”, 更是畢生摯友。1969年,23歲的美國人丁松青來到台灣東南海岸的蘭嶼小島和清泉村莊生活,三毛眼中的丁松青 “歡喜得十分真純,這樣的一個人,再複雜的俗事,經過他也過濾得明淨清澈”。《蘭嶼之歌 清泉故事》既描寫了蘭嶼和清泉當地原始的自然風貌和風土人情,也描寫了現代文化影響下的當地年輕人的內心衝突,隨處可見有獨到的感悟。當年也是因為三毛的推薦,《蘭嶼之歌 清泉故事》才得以出版。

尤其值得一提的是,《蘭嶼之歌 清泉故事》的出版還得益於三毛的大力引薦。有感於丁松青和他筆下那些有血有肉的原住民的故事,三毛還親自帶出版社經理專程到深山拜訪丁松青簽下出版契約,三毛盛讚 “這是一部有生命,有愛心,有無奈,有幽默,又寫得至情至性的好文。丁松青那誠實而細膩的筆調,和對當地雅美族同胞真摯的愛,使得蘭嶼,在他的筆下,在他的心裡,成立永恆之島。” 因對愛與生命相似的心靈感悟,三毛以感性輕靈的文字翻譯了摯友丁松青的《蘭嶼之歌 清泉故事》,以此將愛與希望傳達給更多的人。

作者簡介

蘭嶼之歌清泉故事

蘭嶼之歌清泉故事丁松青,一九四五年生於美國聖地亞哥,九歲時便立志做神父,十八歲進入耶穌會修道院修習。

一九六九年來到台灣,兩年後在東南海岸的小島蘭嶼做見習修士,與雅美族人度過了難忘的一年。一九七六年夏,自菲律賓修習兩年神學後,再次回到台灣,在新竹山區的清泉天主堂任職神父,融入泰雅族人的生活,至今仍生活在那裡。

一九七二年,與三毛在蘭嶼島上偶然相識,由此開始了兩人長達二十年的友誼。在三毛眼中,丁松青不僅是畢生的摯友,更“是詩人,是藝術家,是神父,是可愛之人,是天父的孩子”。

因著對愛與生命相似的心靈感悟,三毛以感性輕靈的文字翻譯了他所寫下的系列作品《蘭嶼之歌》《清泉故事》《剎那時光》,將愛與希望傳達給更多的人。

作品目錄

【蘭嶼之歌】

有這么一個人 三毛

和海一起

蘭嶼

伊莉莎白

禮物

海底世界

自由之歌

岩石

龍眼

拜拜

約瑪姑媽

卡吐西

颱風

金項鍊

海夜

里帕沙的心愿

晨光中的兒童

小雅由

田螺與小米

學校

遠足

被鬼抓到了

生活點滴

依凡瑞奴之夜

獵豬記

第一艘船

道多陀的世界

肥皂

巴陽

煩惱

打工

黑糖

木屋

迷人的村落

飛魚

捕魚

生命之歌

最後的戰爭

老顏

歲月人生

耕耘與收穫

船的日子

後記

【清泉故事】

清泉之旅 三毛

和山一起

前言

山地世界

風雨故人

半個婚禮

河裡的孩子

十隻小雞

運動會

中興之歌

大丁神父訪清泉

耶誕節的淚水

一場大火

演出問題

兩個山地人

根

給庫諾西的十字架

到更高的山上去

山青會

四種人生

木材工廠

動物的故事

山地舞

安全之旅

鴨毛

施與受

吃飛鼠肉

阿秋的世界

我的姑丈

蛇的故事

山修士

耶誕馬槽

部分章節

蘭嶼之歌清泉故事

蘭嶼之歌清泉故事 蘭嶼之歌清泉故事

蘭嶼之歌清泉故事有這么一個人

——記丁松青神父

直到現在我還記得,那架小飛機在著陸的時候是順風落地的。當然我關在機艙里並不可能曉得。

我們好似要吹到海水裡去了,飛機才悠然止住。

地面上的人迎了過來,笑著對機師說:“今天怎么如此降落呢?”機師說:“天氣好得那個樣子,沒有危險的!”

一群人上來幫忙下行李,我提出了簡單的小背包,對著機場檢查官員笑了笑。這兒的人與本島台灣的,在態度上便是不同,那份從容謙和給人的感覺便是舒坦。

機場邊的辦公室是水泥的長方房子,立在海邊全綠的草坪上,乍見這片景色和人,那份除了安寧之外的寂靜,夾著海水、青草地還有機油的味道,絲絲刻骨,這份巨大的震撼卻是面對一個全綠的島嶼時所帶給我的。

那是十一年前蘭嶼的一個夏日。

在赴蘭嶼之前,我已跑過了大半個地球,可是這兒不同,這兒的荒美尚是一片處女地,大地的本身沒有太多的人去踐踏它,它的風貌也就寂然。

女友子卿與我搭上一輛鐵牛車跑到預定的蘭嶼別館去,在那個島上**的旅社裡安置了簡單的行李。

放下了衣物,急著跑出門去,滿腔的歡喜和青春,經過花蓮、台東一路的旅行,在初抵這片土地時已到了**,恨不能將自己潑了出去,化做大洪水,浸透這個陌生地,將它溶進生命還是覺得不夠。那時候的我,是怎么樣地年輕啊!

景色的美麗事實上是拿它無可奈何的,即使全身所有的心懷意念全都張開了迎接它,而不長期生活在它裡面,不做些日常的瑣事,不跟天地在個人的起居作息上融合一體,那么所謂遊客似的看山看景,於我還是空洞。

看了一會兒蘭嶼的山海,我便覺得有些無聊,禁不住想去跟當地的居民做做朋友了。

遠遠的山坡上立著一些涼亭,山坡與地面接近的地方有著本地人低矮的住宅,沿著上坡一條小徑的***一座天主教堂在一片綠色中十分優美地站著。

子卿和我不約而同地指著那個教堂,說走便走,沿著在當時尚有小紫花開滿的斜坡爬上去。

那時候去島上的陌生人有限,我們走路的時候,身邊很快引來了一大群小孩子,我隨身的布包里放滿了台東買去的糖果和吉祥牌香菸。本是不懷好意,預備拿來交換蘭嶼手刻小木船用的。結果要糖的孩子太熱烈,我又是個不忍拒絕孩子的軟手人,一路上教堂,一路努力分辨孩子的小臉,給過的絕不再給重複,這么爬到半路,糖果光了,孩子們也散了。

教堂的面前一個泥巴地的小廣場,淙淙的山泉用管子引了下來,不間斷地流著。一個婦人蹲在那兒洗兩個赤身露體的小孩。四周寂靜無聲,也看不到其他的人。

女友子卿是世上*合適的遊伴,她很少跟我黏在一起,是個不多話又自有主張的好朋友。當我低頭去喝泉水,跟那婦人說話時,子卿已經自去四處行走了。

我試著抱起那個小女孩,親親她美麗的面頰,她的母親便說:“給你好不好,你給我帶去台灣,要不要?”

我聽了嚇了一跳,微笑著趕快放下孩子,跑到教堂的大門邊去。

教堂的大門沒有完全關嚴,主人不在,不敢貿然,趴在門縫裡偷看內部的情形,這一張望喜得愣了過去。

內部的聖堂牆上大幅的壁畫,畫著蘭嶼服裝的同胞,戴著他們狀如鍋蓋似的大帽子,手中捧著土地里生長的收穫,活活潑潑地在向神獻上感恩。這么一座神民交融的美圖,竟然藏在如此一個小島上,又是誰的手筆呢?

可惜門縫裡張望所見的角度總覺不夠,我又是個酷愛美術的人,在這種理由下,便想扭開教堂松松拴著的鎖,私自跑進去看個夠。

便在動手的時候突然覺得身後有人,我尚喊了一聲:“阿卿,我們想法子進去看畫!”猛一回頭髮覺身後站著的是一個陌生的棕發青年。我因自己正在闖教堂,巧被捉個正著,立即飛紅了臉,一句想也沒有想的話脫口而出:“您是義大利神父嗎?”

這完全是大窘之下掩飾自己不良行為的話語。

眼前的青年不算太高的個子,頭髮剪得規規矩矩,牙齒極整齊,眼神溫柔友善,算得上英俊,一身舒適清潔的舊衣,腳上一雙涼鞋,很羞澀,極純淨,脖上一條粗鏈子掛著一個十字架,沒有言語,只是站在我面前。

他不說什麼,可是透露的身體語言便明白告訴了我,這個青年,是有光輝,有信仰的,並且不是個義大利人。剛才那句問話真是莫名其妙。

這一回,是他開了門,謙卑和氣又安詳地將子卿與我引進了聖堂。

教堂在廣場的正面,左廂另有一個小房子,裡面放著一個醫藥櫃,另外擠著一架老風琴,我試按了幾個音,有些琴鍵下去了便不肯再跳起來,半啞的。