概述

蘇雲金芽孢桿菌(Bacillusthuringiensis)為革蘭氏陽性土壤桿菌,它在芽孢形成過程中產生稱為δ-內毒素的殺蟲伴胞晶體蛋白,這些蛋白具有很高的殺蟲活性。在過去的幾十年了,已確定數十種蘇雲金芽孢桿菌菌系及130多種它們編碼的殺蟲晶體蛋白,近幾年克隆Bt基因已轉入植物,並在植物體內高效表達。儘管如此,Bt殺蟲蛋白對某些農業上重要害蟲的作用效果不佳,如鱗翅目的小地老虎。在世界範圍內,小地老虎危害50種農作物,其幼蟲造成的損失往往是不可挽回的。人們在研究中發現,在芽孢形成前的營養生長階段,可分泌和產生另一種非δ-內毒素的殺蟲營養蛋白,即Vip蛋白(vegatativeinsecticidalprotein,Vip),被稱之為第二代殺蟲蛋白。

蘇雲金芽孢桿菌屬於芽孢桿菌屬,其菌體為短桿狀,生鞭毛,單生或形成短鏈。B是細菌類生物農藥中最負盛名的品種,可以從昆蟲、土壤、儲藏品及塵埃、污水和植被等中分離得到,其製劑是目前世界上產量最大、殺蟲效果較好的微生物殺蟲劑,套用於防止農業害蟲、森林和果樹害蟲、儲藏害蟲以及醫治害蟲。自1901年日本首次從患瘁倒病的家蠶中分離到Bt至今,經歷了一個世紀的研究,人們才逐步認識到了Bt作為生物農藥的優點。隨著分子生物學及生物技術的快速發展,國內外許多學者採用基因分子的克隆技術及採用PCR法進行ICP基因的鑑定,不斷將Bt中的編碼殺蟲晶體蛋白質的基因進行克隆和轉移,以構造工程菌來提高Bt的殺蟲毒力和擴大殺蟲譜。

Juan等(1996,1997)分別從蘇雲金芽孢桿菌AB88和AB424菌株中分離克隆了Vip3A(a)和Vip3A(b)兩個基因,其表達產物的胺基酸同源性高達98%。由這兩個基因構建的載體已在大腸桿菌中表達。研究人員用含有Vip3A(a)和Vip3A(b)基因的大腸桿菌超音波提取物的飼料飼餵小地老虎初孵幼蟲,6天后幼蟲無一成活,而對照幼蟲絕大部分成活。Vip3A基因全長為2.4kb,編碼791個胺基酸(88.5kDa)的殺蟲蛋白,與任何已知已知的蛋白沒有同源性。研究還發現Vip3A(a)是分泌性蛋白,存在於AB88培養物的上清液中。分泌蛋白穿越菌壁需要兩個連續的步驟,先是前體蛋白插入細胞膜,接著分泌蛋白穿越細胞壁,完成蛋白跨膜轉運過程。Westem雜交分析表明,培養AB8815個小時就可檢出Vip3A(a)蛋白,到穩定生長早期表達水平最高,並維持到芽孢形成期。而δ-內毒素則需要培養36個小時才能檢測到。故Vip3A(a)營養殺蟲蛋白所具有的分子和生物學特性與Btδ-內毒素家族不同。生物測試結果表明:Vip3有廣譜鱗翅目殺蟲活性,尤其對小地老虎、黏蟲和甜菜夜蛾有特效。Vip的有效作用濃度(30-100ng)與Bt殺蟲蛋白類似。

發展歷史

物種性別:不清圖片說明

物種性別:不清圖片說明蘇雲金桿菌的發現有上百年的歷史,最初日本人石渡(Ishiwata)在1901年從病蠶屍體中分離出一株所謂卒倒細菌(sotto.bacteria)。按現在的分類系統,石渡當時所分離出來的菌株,應該是蘇雲金桿菌猝倒變種(B.thuringiensisVar.sotto),屬血清型4a,4b。

1911年Berliner在德國蘇雲金(Thutingn)的一個麵粉廠的地中海粉斑螟(AnagastaRuchniela)患病幼蟲中又分離到這種產伴孢晶體的芽孢桿菌,1915年定名為蘇雲金芽孢桿菌,一般稱蘇雲金桿菌(BacillusthuringiensisBerliner)。他指明蘇雲金桿菌含有伴胞晶體(parasporalCrystal),但未曾說明蘇雲金桿菌的孢晶體有殺蟲作用。Berliner所定名的蘇雲金桿菌按現在的分類系統,應該是蘇雲金桿菌蘇雲金變種(B.thuringiensisVar.thuringiensis),屬血清型1。

從1920年到1950年這一段時期內,有許多人曾用蘇雲金桿菌進行防治害蟲的田間試驗。到了50年代才發現蘇雲金桿菌殺蟲的活性。1956年Angus證實殺蟲活性物質位於伴孢晶體之中。他將伴孢晶體與孢子分開之後,單獨伴孢晶體仍然存在殺蟲活性。經過多次反覆研究,有關科學家都認識蘇雲金桿菌的殺蟲譜主要是鱗翅目昆蟲幼蟲,部分菌株對雙翅目或鞘翅目昆蟲幼蟲有毒性,還有一些菌株或亞種的毒力還未得到證明。但鱗翅目昆蟲中對此病原體也並非具有同樣的敏感性,宿主昆蟲不同,蘇雲金桿菌變種品系不同,試驗條件不同等因素,所得的結果不一。

在世界各地及我國許多地方陸續分離到蘇雲金桿菌的新亞種,目前已知的有45個血清型約60個亞種。由於蘇雲金桿菌及其亞種作為細菌農藥而被重視和廣泛研究。作為蠶的病原菌則以卒倒亞種為代表,學名為蘇雲金芽孢桿菌卒倒亞種(Bacillusthuringiensisssubsp.sottoIshiwata),簡稱卒倒桿菌。卒倒桿菌有營養菌體、孢子囊及芽孢等幾種形態,能產生α、β、γ—外毒素及δ—內毒素等多種毒素。

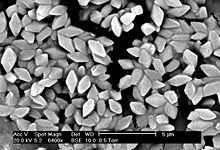

蘇雲金芽孢桿菌的營養體為桿狀,兩端鈍圓,周生鞭毛或無鞭毛,運動或不運動,通常2-8個呈鏈裝;芽孢囊不膨大,芽孢生於細胞的一端,呈卵圓形,有光澤;另一端形成一個,兩個或多個不同形態的伴孢晶體,呈八面體形或近正方形。

害蟲防治

蘇雲金芽孢桿菌的伴孢晶體蛋白生產出的殺蟲劑,由於其窄譜殺蟲活性,被廣泛認為是環境友好的殺蟲劑,對人體、野生生物、傳粉昆蟲和其它多數益蟲幾乎沒有作用。比利時植物遺傳系統公司在1985年首次報導開發出含cry基因的轉基因菸草。1990年,中國農科院與江蘇省農科院合作,成功地將蘇雲金芽孢桿菌伴孢晶體蛋白基因導入大面積推廣的棉花品種中,證明已獲得轉基因抗棉鈴蟲棉植株。

蘇雲金芽孢桿菌

蘇雲金芽孢桿菌蘇雲金芽孢桿菌殺蟲製劑常被用作液體噴射在作物上,藥物必須被害蟲食用才能發揮效用。溶液化的毒素在幼蟲易受影響的中腸細胞膜上形成孔洞,導致害蟲患敗血病死亡。最新的研究表明,蘇雲金芽孢桿菌必須在幼蟲的中腸細菌存在下才能進行殺蟲活動。

蘇雲金芽孢桿菌的以色列亞種廣泛用於殺滅孑孓(蚊幼蟲),該方法是蚊蟲防治中的重要的環境友好方案。

遺傳工程

用途

2000年,蘇雲金芽孢桿菌基因改造作物種植面積超過115,000km²,占世界轉基因作物耕種面積的19%,蘇菌改造作物有可能取代33%的農藥銷售站,現在,每年有超過31,000km²的蘇菌改造作物取代傳統的化學農藥施用作物。

優點

蘇雲金芽孢桿菌基因改造作物有如下優點:

殺蟲毒素釋放量大,足以殺滅害蟲

植物產生的毒素不會釋放到外界,只有植食害蟲才會進食死亡

產生毒素可由組織特異性啟動子調控

抗蟲性是依據孟德爾的遺傳規律進行穩定遺傳

毒素基因可裝載在葉綠體基因中,因此排除了通過花粉傳播的途徑

安全性

蘇菌作物由於是害蟲專殺劑,對耕種者和購買者較為安全,至今還未發現其有害性。蘇菌毒素光下易降解,在土中可保持較長時間。根據綠色和平組織歐洲分部的最新研究,蘇菌毒素對小鼠肝臟可能有輕微損害。

問題所在

蘇菌基因的表達會發生變化。例如,如果溫度不理想,可能降低毒素產生,使植物易受侵蝕。更加嚴重地,毒素減少的晚季植物已被證明,會形成啟動子的DNA甲基化。

毒素的持續使用會使普通害蟲演化為抗性蟲。已知的,小菜蛾對蘇菌毒素的噴霧形式已有抗性。另一種可能的危險,如,轉基因玉米與變異野草雜交,蘇菌基因的抗性即由可能因食物鏈來到食草動物群落中。

蜂群衰竭失調(CCD)也可能跟蘇菌轉基因作物有關。

防止抗藥性

減少害蟲抗藥性的一個方法是將有抗植株與無抗植株間種,目的是減少抗性基因頻率,犧牲少量無抗植株保證產量。美國和歐洲的某些區域已經立法要求使用上述方法種植。這個方法的理論依據是假設抗性基因是隱性的。依目前來看,這種方法應該可以延遲害蟲對蘇菌的抗性,另一方面,假如產生了多種蘇菌毒素的農作物可以完全滅絕害蟲,抗性基因的存在也就不可能了。不過,至今為止,害蟲滅絕的情況還未出現。