簡介

薦福寺塔

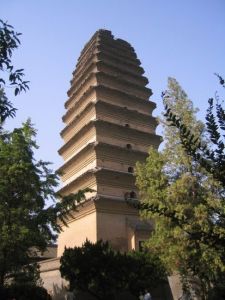

薦福寺塔西安薦福寺塔,因低於大雁塔,故稱“小雁塔”。薦福寺建於睿宗文明元年(公元684年),初名獻福寺,武則天天授元年(690年),改名為大薦福寺,是唐代高僧義淨主持的佛經譯場。小雁塔建於唐景龍年間(公元707-709年),為典型的密檐式磚塔,也是寺中現存唯一的唐代建築。

結構

薦福寺塔

薦福寺塔塔平面為正方形,底邊各長11.56米,高43.38米,共15級,頂上二、三層的檐部毀壞嚴重,現僅存13級。塔的底層最高,以上逐層遞減,愈上愈促,整體輪廓呈自然圓和的卷剎曲線。每層疊澀出檐,檐下砌有兩層菱角牙子,形成重檐密閣、颯爽秀麗的美感效果。底層南北各有券門,上部各層南北有券窗。底層南北券門的青石門框上布滿精美的唐代線刻,尤其門媚上的天人供養圖像,藝術價值很高。塔身的內部4.1米見方,原有木製樓板,現已全毀,因此不能登臨。經鑽探發掘,發現塔建在巨大的夯土基上,夯土基中埋有縱橫交錯的木樑,以加強土基的整體性。塔每層檐角都埋有上下兩層挑檐木,以加固挑檐部分。

薦福寺塔為密檐式磚結構,四壁不設柱額,塔檐用磚疊澀而出。檐下有兩層菱角牙子。塔體每層南北兩面各闢券門洞一個。一層塔體南北各有一塔門,門框用青石條砌成,石門楣上有精美的蔓草圖案和供養天人線刻畫。在薦福寺塔體正南面第五、六、七、八、九、十、十一層券門洞兩側,各有磚砌方形兩層小塔一座。

歷史

薦福寺建於唐文明元年(684),初名大獻福寺,690年改今名。寺占唐長安城開化、安仁兩坊,小雁塔所在塔院在安仁坊內。唐末寺毀,至宋代分為二寺,塔院名聖容院;明、清時期以塔院為薦福寺。寺內現存明、清碑圖,反映出當時的總體布局。

受1487年和1555年兩次大地震影響,塔沿塔門上下縱裂,檐部殘缺,塔頂已毀。

修繕

1963年,人民政府撥出17萬元的專款,對薦福寺塔進行了全面維修,恢復了塔的基座範圍,整修了塔身南北券門,砌補塔體裂縫,加固了塔檐、塔角,在塔的第二、五、七、十一層,用鋼板腰箍加固。內部恢復了樓梯、樓板,改善了排水設施,在塔頂安裝了避雷針。同時設立了小雁塔文管所。1972年,國家文物局再次撥出12萬元專款,翻修了大雄寶殿,廂房等建築。

價值

薦福寺內現保存有宋政和六年(1116)刻的《大薦福寺重修塔記》,金明昌三年(1192)鑄的大鐵鐘一口,清康熙二十九年(1690)撰《補修薦福寶塔碑記》及雍正十二年(1734)撰《薦福寺來源》碑等文物。1961年3月,國務院公布小雁塔為全國重點文物保護單位。