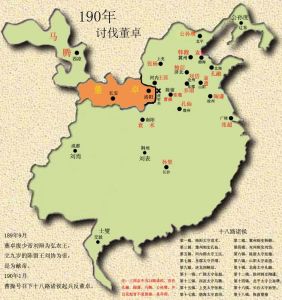

董卓亂政

董卓

董卓經歷了黃巾之亂,漢室威信受挫,需要權力下放,各地方軍自組勢力,而宦官十常侍與外戚何進的爭鬥也日益加劇。終於在189年,漢靈帝駕崩後,戚宦再次相爭,何進被殺。雖然何進將領袁紹率領部曲入宮盡殺宦官,但皇帝劉辯和皇弟劉協卻被宦官挾持出宮,然後被何進召進京、準備討伐宦官的董卓搶先找到並控制。董卓想廢掉少帝劉辯,擁立其弟陳留王劉協為帝,於是用計壯大自己的勢力,並剷除反對者,如誘使丁原部下呂布殺死丁原以奪其兵馬,和逼走反對者袁紹。一切準備好後,便於九月甲戌日廢少帝為弘農王,而推劉協為獻帝,至丙子日,更鴆殺了何太后,成為漢室實際控制人,擔任相國。他在洛陽實行恐怖統治,縱容士兵奸淫擄掠,連皇族、公主、宮人也不能倖免,百姓對他恨之入骨,也激起各地群雄的痛恨。

不過,董卓受周毖、伍瓊之言,為收納名望和平息反對,重新任用黨人,荀爽、陳紀、韓融都不自願地受到任用,又以袁紹為渤海太守、韓馥為冀州牧、劉岱為兗州刺史、孔伷為豫州刺史、張邈為陳留太守、張咨為南陽太守等。但這些舉動也不能平息各地憤恨。在京都的袁術因畏懼董卓而逃到南陽,而曹操認為董卓必定會敗亡,所以亦逃出京都。

關東起兵

逃到陳留的曹操,散盡家財,又得到孝廉衛茲的幫助,組織約五千義軍準備討伐董卓,終於在189年十二月在己吾起兵。另一方面,橋瑁向詐稱京師三公發信給各州郡,陳述董卓的惡行,希望各地方舉兵,當時韓馥對袁紹有戒心,派人看守袁紹。當韓馥接信後疑慮該幫袁紹還是董卓,但被其治中從事劉子惠反說救國又何以是幫袁紹還是董卓,認為先看其他人的舉動才作行動,韓馥同意,便書信給袁紹陳述董卓的惡行,看袁紹有何行動。

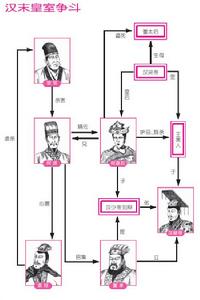

漢末皇室爭鬥

漢末皇室爭鬥190年1月,各地群雄起兵,打出討董的旗號,當中包括:

勃海太守袁紹

後將軍袁術

冀州牧韓馥

豫州刺史孔伷

兗州刺史劉岱

河內太守王匡

陳留太守張邈

廣陵太守張超

東郡太守橋瑁

山陽太守袁遺

濟北相鮑信

當時袁紹與王匡屯兵河內,張楊亦率數千人投靠;張邈、劉岱、橋瑁、袁遺與鮑信屯兵酸棗,曹操則屬於張邈軍下;袁術屯兵魯陽,孫堅從長沙趕往與袁術會合;孔伷屯兵潁川;韓馥則留在鄴城,給與聯軍軍糧。各群雄都推舉袁紹為盟主,但只有鮑信認為曹操才是最有能力推翻董卓。袁紹自號車騎將軍,其他人都有被假授官號,如曹操就被授行奮武將軍。而其他地方軍的態度因不同原因沒有明確表態:

公孫瓚:並未表態。

陶謙:與董卓保持關係。

劉焉:《英雄記》載藉以起兵,但未有參加戰爭,而是保州自守。

孔融:著手於打擊黃巾餘黨。

馬騰:於西方與韓遂建立勢力,與董卓保持關係。

公孫度:於遼東自立為侯,與董卓保持關係。

劉虞:並未表態。

焦和:《九州春秋》載雖曾起兵,因為青州黃巾復起,所以沒有參與會盟,不久病死。

陳溫:並未表態。

遷都長安

曹操

曹操面對關東軍的勢力,董卓大為震驚,又董卓女婿牛輔以兵三萬征討伐河東白波軍大敗,擔心兩方連絡,便先在癸酉日,派李儒鴆殺了廢帝劉辯,又與眾臣議論要發大軍對抗關東軍,但被鄭泰勸阻。後提議遷都到關中的長安,楊彪、黃琬一再勸阻,被董卓在二月乙亥日以因災異免去黃琬、楊彪等的職務,伍瓊、周毖仍認為不能遷都,董卓便以向敵通訊而殺死了當初舉薦袁紹、劉岱等升官的周毖與伍瓊等。但董卓又後悔殺死了二人,便重新任用黃琬、楊彪。

但遷都一事並沒有停止,在丁亥日開始,董卓以車駕先送獻帝西遷。又以步兵、騎兵逼徙洛陽數百萬人到長安,百姓被人踩死、被馬踏死、飢餓而死、遭搶劫而被殺的堆滿道路。董卓則留在洛陽畢圭苑,下令捉拿富翁,以罪名將他們殺害,沒收財產,死者不計其數。又派呂布掘開先帝帝陵及公卿以下的冢墓,沒收內里的珍寶。

最後放火燒了洛陽宮廟、官府、居家,洛陽二百里內,建築物全毀,雞犬不留,董卓便留守在洛陽圬附近。三月乙巳日,獻帝到達長安,因董卓未到,便以王允輔政。而董卓在戊午日,因袁紹起兵而殺了其叔父袁隗、袁基及家人,涉及五十多人,包括嬰孩、婦女。

西軍連勝

韓馥

韓馥雖然如此,聯軍仍畏懼董卓軍強,所以不願先行,只有曹操認為既然起兵討董,就應有所行動,所以便率兵向西,準備進駐成皋,張邈亦派衛茲領兵隨軍。軍到滎陽汴水時,遇上董卓大將徐榮,雙方交戰,曹軍因兵少不利,曹操更被箭射中,坐騎也受傷。曹操堂弟曹洪將馬給了曹操,曹操不接受,曹洪便說:“天下可無洪,不可無君!”便讓曹操上馬,自己徒步追從,趁夜逃走。而徐榮見力戰了一日,酸棗又不是易攻,便率領兵馬回去。曹操回到酸棗後,見聯軍雖有十多萬人,但每日都只在設宴聚會,不圖進取,曹操十分不滿,便向他們進計:只要袁紹領河內兵到孟津,酸棗將領進駐成皋,占據敖倉,在轘轅、太谷建立營塞,控制險要,袁術則由南陽到丹、析,入武關偷襲關中,那時形勢便可大定,又認為如果只是在此不圖進取,只會失去天下名望,招來恥辱。但張邈等人不接受,曹操便帶夏侯惇等到揚州(非今日之揚州市)募得千多兵,屯兵河內,轉屬袁紹。

另一方面,孫堅由長沙北上,殺了荊州刺史王睿和南陽太守張咨後,終於與袁術會合,被表為破虜將軍、領豫州刺史,部屬袁術,準備北攻。冬天,孫堅派長史公仇稱回州督促軍糧,於城門東外設帳幔,邀請官屬為仇稱設宴送行。剛好董卓軍數萬步、騎突然出現,但孫堅仍在行酒令、談笑自若,整頓部曲,命他們不可妄動。後來董軍騎兵漸到,孫堅才起來,徐徐率軍入城,對他們說:“向堅所以不即起走,恐兵相蹈藉,諸君不得入耳。(我所以不立即起來走避,是怕士兵互相爭先,令各人反而不能入城。)”董卓軍見孫軍整齊,不敢攻勢而歸還。

後孫堅改屯梁東,而董卓派徐榮、李蒙四出虜掠,與孫堅在梁縣發生遭遇戰,孫軍大敗,孫堅與數十騎突圍而走。因為孫堅喜歡用紅色的頭巾,被董軍認出,便脫下來給了近將祖茂戴上,引開徐榮軍騎兵,孫堅則由小路逃出。祖茂被敵軍追得困迫,便下馬將頭巾放在一條燒過的柱上,自己則隱藏在草堆中。騎兵看見頭巾,以為是孫堅,便將頭巾重重圍繞,到近看才發現是柱,便離去。孫軍大多兵將被俘,更以殘酷手段所殺,如潁川太守李旻就被烹死,其他士卒則以布纏裹,吊起倒立到地,用熱油灌殺。另外,屯兵河內的王匡亦派泰山兵屯河陽津,準備進攻,董卓便派出疑兵擺出要由平陰渡河,暗地裡派遣精兵從小平北面渡河,繞過王匡軍,在後方攻擊,在津北大破王軍,死者甚多。

聯軍內訌

袁紹

袁紹後來,韓馥懼怕袁紹危及自己,便一步一步減少對河內、酸棗聯軍的糧食輸送,軍糧耗盡後,聯軍各自回到守地,但各軍仍保持盟友關係。同時,劉岱與橋瑁二人一向交惡,劉岱便殺了橋瑁,以王肱領東郡太守。而董卓見盟軍撤退,便派韓融、陰修、胡母班、吳循、王瑰想與袁紹等人議和。眾人到河內後,王匡告知袁紹,袁紹不答應,要王匡殺死胡母班、王瑰、吳循等。袁術亦殺了陰修,只有因韓融有德名以倖免。

袁紹與韓馥以獻帝年幼,而且被董卓控制,相隔關塞,不知獻帝是否平安為由,想立劉虞為帝,曹操拒絕參與,而袁術亦反對。袁紹又得到一個玉印,在座位中舉向曹操手肘,暗示已經準備一切,可以立劉虞為帝,但曹操只是大笑,暗地裡卻對袁紹十分厭惡。不過袁紹仍與韓馥等仍於二月推舉劉虞為帝,於是派張岐等邀請劉虞討論事宜。

劉虞怒叱張岐:“今天下崩亂,主上蒙塵。吾被重恩,未能清雪國恥。諸君各據州郡,宜共戮力,盡心王室,而反造逆謀,以相垢誤邪!(現今天下大亂,國君失去政權。我受重恩,但未能清雪國恥。各位據有州郡,應一起合力,盡心為報王室,反而在造反謀反,是互取恥辱呀!)”便堅辭不受,韓馥等又想請劉虞領尚書事,但劉虞仍拒絕,更斬殺使者,袁紹等唯有罷手。

孫堅奮戰

孫堅

孫堅同時,在二月孫堅收復散兵,屯兵陽人,董卓便派胡軫為大督護、呂布為騎督及其他多位都督,率五千步騎攻擊孫堅。胡軫便揚言要斬殺一個長官,做為整肅軍紀手段,各都督聽到後都十分討厭他。當到達離陽人城數十里的廣成已是黃昏,兵馬疲乏,又受董卓節度,便下扎餵馬、休息,準備在夜裡出發,次日早上攻城。各將領討厭胡軫,想要破壞他的計畫,呂布等便揚言陽人的士兵已走,應立即追擊。胡軫立即出兵,但原來孫堅軍已整頓守備,董軍無奈,加上吏士饑渴,人馬疲乏,唯有就地休息。呂布又大喊敵人偷襲,全軍混亂,棄甲逃走,騎失馬鞍。逃出十多里外,才發現沒有敵人,剛好天亮,便舍回兵器,想再攻城,可是軍隊已被孫軍發現,加強了城池防守,胡軫等唯有撤退。孫堅出城追擊,大敗敵軍,斬殺都督華雄等人。

袁術見孫堅大敗董卓軍,有人便向袁術進言:“堅若得雒,不可複製,此為除狼而得虎也。(假如孫堅得到洛陽,便無法制衡他,這是除去狼而反招來虎呀。)”袁術心疑,便不運軍糧給孫堅。孫堅便連夜趕回魯陽,嚴辭切責袁術,袁術慚愧,立即調發軍糧,孫堅亦回到陽人。董卓亦聞孫堅如此厲害,便派李傕遊說孫堅和親,更稱可以令其子弟們擔任刺史、郡守,但孫堅大罵董卓,一口拒絕。立即進軍大谷,董卓親自率兵與孫堅在先帝陵墓間發生戰鬥,董卓敗走,移屯澠池,另在陝集兵。

孫軍便進入洛陽宣陽城門,擊退呂布。孫堅掃除宗廟,祭祀天地,分兵出函谷關,到新安、澠池防禦董卓軍。董卓對長史劉艾說關東軍就只有孫堅才是值得注意,要各路人馬留意。便留董越屯兵澠池,段煨屯兵華陰,牛輔屯兵安邑,其他將領留守各縣,對制衡山東,自己則出發向長安。而孫堅修塞各陵後,便率軍還魯陽。洛陽因破壞嚴重,只成為董卓與關東軍對抗的屯兵地方而已。雖然孫堅攻進了洛陽,但聯軍中的各群雄在這戰役中大多都結下仇怨,由一起對抗董卓,轉為開拓自己的領土,董卓討伐戰中在沒有得到大的成果下,便告結束。

戰役結果

《三國演義》

《三國演義》此次戰役,雖然名義上是聯合討伐,實際各群雄卻互相估量對手、保存自身實力,為此結下不少仇怨。聯盟中兩個最有人望的群雄袁紹、袁術反而是最先挑起內斗的人,袁紹首先用計奪取了韓馥的冀州,與公孫瓚開戰。而袁術擁有南陽,與新任的荊州刺史劉表交惡,其麾下在討伐董卓中威名遠揚的孫堅在攻打劉表時中伏戰死。其後袁家兩兄弟決裂,形成中原混戰。其後,曹操因私怨進攻徐州陶謙;劉岱、橋瑁、張楊等較弱勢力也紛紛明爭暗鬥;及孫堅部下擁立孫堅長子孫策亦進攻江東各地,割據一方。由於朝廷名義上和實際上都已經被奸臣董卓控制,各地諸侯間公開的殺伐也已經無人能管束,甚至再也不需要假借任何名義,三國割據戰亂弱肉強食從此全面展開。

而董卓到了長安後,並沒有減少恐怖的統治,反而變本加厲,自稱太師,更欺壓大臣、殘殺百姓、奢侈揮霍、獨裁兇殘,令朝中大臣憎恨不已,司徒王允連同黃琬、尚書僕射士孫瑞、楊瓚等密謀要殺死董卓,連絡上負責董卓警衛的中郎將呂布以及董卓部下的騎都尉李肅。192年四月丁巳日,王允、呂布等人以皇帝詔書的名義,在未央殿掖門外殺死董卓,結束董卓的統治。但是董卓屬下李傕、郭汜等人已為其報仇為名,很快率兵攻破長安,殺死王允,擊退呂布,延續董卓的暴政。最後獻帝被迫逃出長安,流離失所,最終投靠曹操,漢室名存實亡。

各群雄中曾與董卓軍實際交戰的只有曹操與孫堅,而曹操和孫氏父子最終能在三國初期混戰中生存下來而且獨霸一方。

參戰人物

袁紹

袁紹 董卓

董卓三國演義

在《三國演義》中,從第五回“發矯詔諸鎮應曹公,破關兵三英戰呂布”至第六回“焚金闕董卓行兇,匿玉璽孫堅背約”都是描寫此戰役,不過當中大部份情節都是虛構或改造:如非曹操發檄討董;沒有十八路諸侯討董卓,部份人物沒有參加,而曹操、孫堅、張楊分別屬張邈、袁術、袁紹之下。《英雄記》中有記載劉備參戰,但暫不能確定,所以溫酒斬華雄、三英戰呂布都是虛構。當時袁術的確有扣押糧,但沒有令孫堅敗陣,反是孫堅勸服袁術再次運糧。而當中部份武將,如俞涉、潘鳳、方悅、武安國、穆順等都是虛構。

奪璽說

在《吳書》及《山陽公載記》有記載孫堅在入洛陽後,於南甄官井裡找到刻有“受命於天,既壽永昌”的傳國玉璽,更私自收藏起來,後來袁術劫持孫策母親,奪取了玉璽。不過,裴松之引用了《江表傳》案《漢獻帝起居注》、《虞喜志林》,當時漢室有六個玉璽,分別是“皇帝之璽”、“皇帝行璽”、“皇帝信璽”、“天子之璽”、“天子行璽”、“天子信璽”,但漢獻帝由河上歸還宮殿時,六個玉璽仍然在宮殿,沒有外流。

當然,裴松之亦說傳國玉璽是由秦時傳下來,可能不在六璽之列。但另一方面,裴松之指出傳國玉璽中刻為“受命於天,既壽且康”,但《吳書》卻寫成“受命於天,既壽永昌”,又《三國志·袁術傳》沒有記載袁術擁有傳國玉璽,所以玉璽一直都是在孫家,但到了東吳向西晉投降時,卻只有獻上金璽,而沒有玉制。所以裴松之不同意此說法,而陳壽、司馬光亦不將此記入作品中,但《三國演義》卻用作故事情節,將孫堅寫成匿璽背約,而被袁紹怨恨,與劉表結下讎隙。

三國戰爭列表

|

| 董卓討伐戰 | 魯陽之戰 | 曹操統一北方的戰爭 | 武陽之戰 | 兗州之戰 | 定陶之戰 | 官渡之戰 | 徐州之戰 |白馬之戰 | 烏巢之戰 | 白狼山之戰 | 孫策平江東之戰 | 曲阿之戰 | 穰城之戰 | 赤壁之戰 | 林歷山之戰 | 渭南之戰 | 益州之戰 | 皖城之戰 | 合肥之戰 |巴西之戰 | 漢中之戰 | 樊城之戰 | 江陵之戰 | 夷陵之戰 | 濡須口之戰 | 廣陵之戰 | 諸葛亮南征 | 諸葛亮北伐 | 吳平山越之戰 | 魏滅公孫淵遼東之戰 | 曲城之戰 | 東興之戰 | 姜維北伐| 南安、合肥之戰 | 壽春之戰 | 魏滅蜀之戰 | 永安之戰 | 西陵之戰 | 漢巴之戰 | 黃巾之戰 |