字典中的解釋

葛 gé kudzu (P.thunbergiana),aperennialherb;ko-hemp。字從草從曷。“曷”意為“胸部”。“草”與“曷”聯合起來表示“一種可以用來製作勞動者衣服(這種衣服敞開胸口)的草”。本義:一種製作粗布勞動服的麻類植物。

植物名。豆科多年生草本植物(Puerarialobata),莖長二三丈,纏繞他物上,花紫紅色。莖可編籃做繩,纖維可織葛布。根可提制澱粉,又供藥用〖lobedkudzuvine〗。如:葛屨(葛制的鞋子。貧賤人家所穿用。一說夏天所穿用);葛屨履霜(冬天穿夏季的鞋子。比喻非常儉嗇);葛面(葛粉)

葛布。指以葛為原料製成的布、衣、帶等〖kohempcloth〗

卒時,僉都御史王用汲入視,葛幃敞籯,有寒士所不堪者,因泣下醵金為斂。——《明史·海瑞傳》

葛

葛又如:葛巾(用葛布縫製的頭巾);葛衣(葛布製成的衣服);葛帔(用葛製成的披肩);葛紗(以葛的纖維織成的紗布)

夏衣的代稱〖summerclothing〗

一葛一裘經歲,一缽一瓶終日,老子舊家風。——辛棄疾《水調歌頭》

父母歲有裘葛之遺,無凍餒之患矣。——明·宋濂《送東陽馬生序》

表面有橫棱的紡織品,用絲或化纖卡絲作經,棉線或毛線作緯〖akindoftextilefabric〗。如:毛葛;華絲葛

通“蓋”。掩覆〖cover〗。如:葛溝(古代埋葬屍體的一種方法)

另見gě 葛布 gébù

〖ko-hemp cloth〗可做夏裝的用葛草纖維織成的布

葛根 gégēn〖rootsofkudzuvine〗中藥名。豆科植物。葛的塊根。因含有黃酮類及多量澱粉成分,能解飢退熱,治高血壓、頸項強痛、冠心病等

葛粉 géfěn

〖kudzuvinerootstarch〗從葛根提取的澱粉,先磨碎葛根後濾乾涼曬而成

葛巾 géjīn

〖ko-hempclothscarf〗古時用葛布做的頭巾 乾葛巾布袍,駕一隻小舟,逕到周瑜寨中。——《三國演義》

葛藤 géténg

〖complication〗比喻糾纏不清的關係

葛 Gě

【名】 姓。如:葛天氏(葛天。傳說中的遠古帝名。一說為遠古時期的部落名)

另見gé 葛仙米 gěxiānmǐ

〖nostoc〗生在潮濕處的一種藍藻類植物。植物體由球形的單細胞連成串珠狀的細絲,外面包著一層膠質物,濕時藍綠色,乾時灰色。可食,又可入藥,有解熱,祛痰等作用葛(Puerarialobata(Willd.)Ohwi)

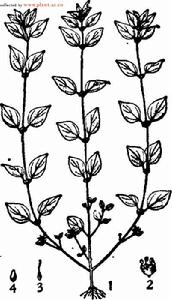

1、豆科。多年生草質藤本,又名葛藤。長10米以上;有地下塊根,圓柱形;小枝密被棕褐色毛。葉柄長5.5-14厘米,托葉披針形,盾狀著生;三出羽狀複葉,小葉片全緣或淺裂,側小葉歪斜,卵形,中央小葉菱狀卵圓形。總狀花序腋生,花紫紅色;蝶形花冠,旗瓣近圓形,頂端微凹,翼瓣卵形式,龍骨瓣長方形;子房密被毛。莢果線形,長5-11厘米,寬9-10毫米,扁平,密被棕黃色毛。種子扁平,圓形。莖皮纖維可檸成繩索,塊根含澱粉可制葛粉或釀酒。我國新石器時代使用這種植物的纖維作紡織原料。據《韓非子·五蠹》記載的傳說,堯怕服裝,是“冬日麑裘,夏日葛衣。”1972年江蘇吳縣草鞋山出土的三塊織物殘片就是用葛纖維織造的。

1、質地比較厚實並有明顯橫菱紋的絲織物。採用平紋、經重平或急斜紋組織織造。為了達到橫菱紋的外觀效應,經絲細而緯絲粗,經絲密度高而緯絲密度低。經絲多採用人造絲,緯絲採用棉紗或混紡紗;也有經緯絲均採用桑蠶絲或人造絲的。葛有素織葛和提花葛兩類。提花葛是在橫菱紋的地組織上起經緞花,花形突出,別具一格。葛的品種有金星葛、文尚葛、緞背葛等。金星葛的外觀具有較粗橫菱紋並嵌有填芯線,使花紋和地紋凹凸效應明顯,並飾以金銀絲,是較高級的裝飾織物,多用作床墊和沙發的面料。文尚葛經絲採用有光粘膠人造絲,緯絲採用了股絲光棉線,以急斜紋組織交織而成。織物正面形成明顯的橫向菱紋,反面光滑,由浮長較長的經絲組成。分素文尚葛和花文尚葛兩種。前者在多臂機上織制,後者在提花機上織制。文尚葛多用作春、秋季服裝或冬季棉襖面料。

基本概述

葛

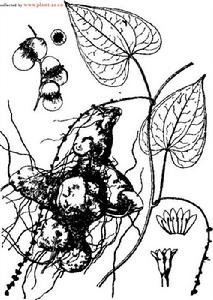

葛為豆科葛屬植物葛Puerarialobata(Willd.)Ohwi〔P.thunbergiana(Sieb.etZucc.)Benth,P.pseudo-hirsutaTangetWang〕。其根、藤莖、葉、花、種子及葛粉均可入藥,葛根藥用價值最高。葛根味甘辛、性平,有昇陽解肌,透疹止瀉、除煩止渴之功能,用於傷寒、溫熱頭痛、煩熱消渴、泄瀉、痢疾、癍診不透、高血壓、心絞痛、耳聾等症的治療。分布於遼寧、河北、河南、山東、安徽、江蘇、浙江、福建、台灣、廣東、廣西、江西、湖南、湖北、四川、貴州、雲南、山西、陝西、甘肅等地。

植物特性

多年生藤本。塊根圓柱狀,肥厚,外皮灰黃色,內部粉質,富纖維。藤莖基部粗壯,上部分枝,長數米,植株全被黃褐色粗毛。葉互生,具長柄,三出復出有毛,項生葉片菱狀卵圓形,先端漸尖,邊緣有時淺裂;側生小葉寬卵形,邊緣波狀淺裂。總狀花序,腋生,花密集,被黃色茸毛,蝶形花冠,紫紅色。莢果長條形,扁平,密被黃褐色硬毛。花期7~8月,果期8~10月。

生長特性

葛對氣候的要求不嚴,適應性較強,多分布於海拔1700米以下較溫暖潮濕的坡地、溝谷、向陽矮小灌木叢中。以土層深厚、疏鬆、富含腐殖質的沙質壤土為佳。

栽培技術

1.選地整地

選擇土層深厚、疏鬆肥沃的沙質壤上。在冬季深翻30~50厘米,使風化2~3個月,至第二年春季再耙平,作畦。

葛

葛(1)種子繁殖

3~4月播種。種子用30~35℃清水浸泡24小時,取出晾乾表面水分,點播,按行株距50~60厘米挖淺窩,每窩播種4~5粒,再施入人畜糞水,最後蓋3~4厘米厚的細土。

(2)壓條繁殖

當夏季生長繁茂時,選健壯枝條,用波狀或連續壓條法,將葛藤埋入土中使其生根。生根以後,施清淡人畜糞水,並勤除雜草,待次年早春末萌發以前,剪成單株,挖起栽種。栽前按行株距50厘米開穴,穴徑27厘米,深20厘米,填入堆肥,上蓋一層薄土,每穴1~2株,栽後填細上壓緊。

(3)扦插繁殖

在早春未萌發前,選擇節短、生長1~2年的粗壯葛藤,每2-3個節剪成一段,每穴扦插2~3根,插條入土一端以成環狀或半環狀平臥穴中為好,入土深度10~15厘米,蓋上壓緊,再蓋一層鬆土,上面一端留一個芽露出土面,插後及時噴水。

(4)根頭繁殖

在冬季採挖時,切下10厘米左右長的根頭,直接栽種。

3.田間管理

出苗後需間苗,每穴留壯苗1~2株;苗高17厘米時應設立支柱或搭設棚架,以利藤蔓伸展;苗高170厘米左右時,應摘除項芽,促使分枝。每年中耕除草2~3次,每次中耕除草後都要追肥,追肥以磷鉀肥、廄肥為佳。

4.病蟲害防治

(1)蟋蟀

用80%敵敵畏乳油2000倍液噴殺。

(2)金龜子

用燈光誘殺或用90%晶體敵百蟲1000倍液噴葉面防治。

葛

葛葛栽培3~4年採挖,在冬季葉片枯黃後到春季發芽以前進行。先制去整藤,挖出塊根,切下根頭作種,除去泥沙,颳去粗皮,切成1.5~2厘米厚的斜片,或對剖後切成1.5~3厘米厚的塊,既可直接曬乾或烘乾,也可用鹽水、白礬水或淘米水浸泡,再用硫磺熏後曬乾,這樣色更白,品質更好。葛根以塊肥大、色白、粉性足,纖維少者為佳。

另:葛----北京方言,即脾氣各色,古怪。有時也用作形容詞,形容什麼事兒或什麼東西

葛。

葛與姓氏

上古時候,寧陵(地名)叫葛,此地名源於一種植物名----葛。《本草綱目》和《河南省志·植物志》載:葛,別名野葛,葛藤和葛條,其拉丁學名為PuerarialobataOhwi。豆科落葉纏繞植物,三出複葉,總狀花序,花冠蝶形,花色紫紅,莢果線形。葛生存環境惡劣、生產水平低下的遠古人有莫大功用:一,葛花期7—9月,為長夏之精神振奮;二,花序、塊根,富含營養,可食用裹腹;三,塊根、花序入藥,味甘辛平,入脾胃經,具有解肌發表、昇陽透疹、退熱生冿、防毒止瀉之功效;四、莖皮纖維可以紡織,遮羞禦寒;五,葉為家畜優良伺草;六,種子可以食用、榨油。故古人甚感神奇,對葛頂禮膜拜以為圖騰,當地人更是以葛為榮,特以“葛”為地名。此為古葛地名之來歷。

葛

葛虞舜時,禹為司空,受命治水。禹薦伯益為助手。伯益隨禹治水十三年,左準繩,右規矩,定山川,圖博物,察民俗,著《山海經》十八篇。因治水功,伯益授虞,禹晚年把伯益定為接班人,預效堯舜禪位於伯益。及禹去世,伯益謙讓不就,避於箕山,禹子啟繼位,特封伯益子若木為徐伯、飛廉為葛伯,此為葛封國之始。葛商二國均為三等爵位一伯諸侯國。初,商國僅70時,而葛疆較大,其四至為:北定陶,南戈(今太康)、西老丘(今開封)、東虞(今芒碭)。到夏末,葛鄰國為:北辛、南厲、西杞、東商。國已弱小。

湯為契十世孫,繼商伯後,志高氣滿,圖謀天下。因夏有400年根基,且湯與桀有君臣名人,只好耐心等待,徐徐圖之。他在假仁德攬民心、用賢能增實力的基礎上,自薦方伯,誣害鄰國。為其興商滅夏作輿論準備。所謂的“葛伯仇餉”就是如此。

關於“葛伯仇餉”,《史記·殷本紀》:“湯征諸侯,葛伯不祀,湯始伐之。”《孟子·騰文公》:“湯居亳,與葛為鄰。葛伯放而不祀,湯使人問之曰:‘何為不祀?’曰:‘無以供犧牲也。’湯使遺之牛羊,葛伯食之,又不以祀。湯又使人問之曰:‘何為不祀?’曰:‘無以供粢盛也。’湯使亳眾往為之耕,老弱饋食。葛伯率其民,要其有酒食黍稻者奪之,不授者殺之。有童子予以黍肉餉,殺而奪之。《書》曰:‘葛伯仇餉’,以之謂也。為其殺是童子而征之,四海之內皆曰:‘非富天下也,為匹夫匹婦復仇也。’湯始征自葛載,十一征而無敵於天下。”《尚書·商書·仲虺之誥》:“成湯放桀於南巢,惟有慚德。曰:‘予恐來世以台為口實。’仲虺乃作誥。曰:“嗚呼!乃葛伯仇餉,初征自葛。東征西夷怨,南征北狄怨。”由上知“葛伯仇餉”是商湯的“政治宣傳”,因為:一,商伯、葛伯為同等諸侯,葛伯不祀應由夏桀裁處,湯無權責罰;二,看似為殺送飯童子復仇征葛,為何十一征連祭祀又無錯的諸侯一塊伐?三,湯捕獵“網開三面仁及禽獸”,十一徵得天下,死傷何其多!湯視人民生命不如禽獸吧?四,流放夏桀南巢後,湯慚愧不已,既怕後人指責,又怕學他犯上。仲虺連忙作誥,勸湯並向天下解釋,“此地無銀三百兩”嗎?五、“仲虺之誥”說:“東征西夷怨,南征北狄怨,”不遭戰亂,反而怨憤,什麼邏輯?湯征葛國,唯易葛伯,國存祠祀,商周不改。《春秋·桓公十五年》:“邾人、牟人、葛人來朝。”證明葛國經歷夏商周三代,立國約1800多年。

葛

葛梁州谷熟縣為南亳,即湯都也。“《尚書蔡傳》、《通典》、《括地誌》和《河南通志》均有“三亳”之說:“書所稱三亳者,蒙縣之亳曰‘北亳’,湯所興;谷熟之亳曰‘南亳’,湯所都;偃師之亳曰‘西亳’,湯所遷也。”《歸德府志》和《商丘縣誌》都說:“在谷熟鎮南五里,即古亳故墟。”近代大學者王國維《說亳》一文對葛、亳之地考辨最詳:夏商“北亳”即春秋亳、兩漢薄縣和今曹縣:“皇甫謐、司馬彪、杜預、酈道元均以寧陵縣之葛鄉為葛伯國。謐且謂‘偃師去寧陵八百餘里,不能使民為之耕’以證湯之所都當為谷熟之南亳。”故知偃師之葛,非湯所征之葛國。長葛學者張佐軍在《長葛之名瑣談》一文中,駁斥清代長葛知縣何鼎所謂“葛天氏故址也,後人思永澤,故名曰長葛。”是“不考證歷史的妄說”,長葛之“葛天氏故址”之說不攻自破。同樣,其他地方也是既無史志書證,又無考古物證。古葛地、葛天氏、葛國在寧陵鐵案如山。

寧陵及源寧姓氏

葛

葛葛姓:葛姓有四個來源,其中除漢族洪姓和少數民族賀葛氏改為葛姓兩種外,另外兩種都來自寧陵。其一,以祖上名號“葛天氏”之“葛”為姓。《風俗通》:“葛,古葛天氏之裔。”《姓氏考略》:“葛,古葛天氏之後。”《百家姓姓氏溯源》:“葛姓源於葛天氏。”葛天氏為上古葛地葛天氏部族領袖,因創製“葛天氏之樂”成為中華民族音樂、舞蹈、詩歌、劇目和禮儀的始祖之一,後世子孫奉其名號為姓氏,尊葛天氏為葛姓始祖。其二,以三代諸侯國葛國國名為葛氏。《通志·氏族略·以國為氏》、《姓氏考略》和《百家姓姓氏溯源》均載:“夏時諸侯有葛伯,子孫以國為氏。”禹臨死禪位與伯益,伯益謙而不就,避於箕山,禹子啟繼位,封伯益子飛廉於葛國為葛伯。商湯滅葛;其子孫興滅國,以國為姓,奉葛伯飛廉為葛姓始祖。

葛伯:以國爵葛伯為姓氏,“葛”為國名,“伯”為爵名,葛國諸侯授三等爵位伯。《通志·氏族略·以國爵為氏》:“葛伯氏,贏性,夏時諸侯,為商所滅,子孫以國爵為氏。”《元和姓纂》和《姓氏考略》均曰:“葛伯,夏諸侯,為商所滅,子孫因以為氏。”參見葛姓。

諸葛:祖上本葛姓,原住諸縣,後遷陽都,人稱諸縣葛氏,簡稱諸葛。《通志·氏族略》:“葛伯之後居諸縣,謂之諸葛。”《三國志·吳志·諸葛謹傳》:“其先葛氏,為琅邪諸縣人。後徙陽都,陽都先有姓葛者;時人謂徙居者為諸葛氏,因氏焉。”參見葛姓。

![葛[豆科葛屬植物] 葛[豆科葛屬植物]](/img/4/97e/nBnauM3X4AjMzUjN5QzM5kzMzQTMxMTO3ITMzQTNwAzMwIzL0MzL1IzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)