陵園簡介

華北軍區烈士陵園簡介

華北軍區烈士陵園簡介  華北軍區烈士陵園

華北軍區烈士陵園1937年7月抗日戰爭爆發後,八路軍一一五師奉黨中央的派遣,挺進五台山地區開展敵後抗日游擊戰爭。平型關大捷後,師主力南下,成立了以聶榮臻為首的晉察冀軍區。經過8年浴血奮戰,開闢了同蒲路以東,正太、石德路以北,張家口、多倫、寧城、錦州以南,渤海以80萬平方千米的晉察冀解放區,並成為在中國共產黨領導下的最大解放區之一。抗日戰爭勝利後,根據戰爭形勢發展的需要,1948年5月,晉察冀軍區撤銷,建立華北軍區。在抗日戰爭和解放戰爭中,全區黨政軍民,為中華民族的解放和新中國的建立,做出了巨大的犧牲和貢獻。

1948年秋,朱德總司令來石家莊視察時,提議利用當時的“勝利公園”舊址建立烈士陵園,以紀念犧牲在華北大地的革命烈士。隨後,中共中央華北局、華北行政委員會、

華北軍區決定修建華北軍區烈士陵園”。1950年3月正式動工。毛澤東、劉少奇、朱德、劉伯承、鄧小平、賀龍、陳毅、徐向前、聶榮臻等黨和國家領導人先後為陵園的建立題詞。1953年6月竣工,1954年8月1日舉行了隆重的落成典禮儀式。國家內務部、中共中央華北局、華北行政委員會、華北軍區及河北、山西、內蒙古自治區等地的黨政機關代表參加了大會。華北軍區烈士陵園的建立,充分體現了華北人民對曾經戰鬥和犧牲在華北大地的革命先輩深切的緬懷之情。華北軍區烈士陵園是我國興建較早、規模較大、造型藝術較高的烈士陵園之一。華北軍區烈士陵園,於1986年被國務院列為全國重點烈士紀念建築物保護單位,1995年被省委、省政府定為“河北省愛國主義教育基地”,1996年又被國家教委等六部委命名為“全國中國小愛國主義教育基地”。

建築風格

白求恩墓

白求恩墓 華北軍區烈士陵園

華北軍區烈士陵園華北軍區烈士陵園採用我國傳統的主軸線布局,園內主要建築都分布在三條軸線上,並有綠籬相隔,布局嚴謹,東西對稱,層次分明。更有無數蒼松翠柏陪襯,越發顯得氣勢宏偉,莊嚴肅穆,蔚為壯觀。中間南北走向的主軸線上,由南向北依次排列著陵園大門、悼念廣場、銘碑堂、烈士墓群、烈士紀念堂等紀念建築。烈士陵園大門由花崗石和青石砌成,門壁上鐫刻著“中國人民解放軍華北軍區烈士陵園”15個貼金大字,門壁連線著東西兩座不鏽鋼門構成這座宏偉的紀念建築。

高大雄偉的紀念碑鐫刻著毛澤東、鄧小平、江澤民三代領導人的題詞,坐落在可容納萬人的悼念廣場中央。廣場東側為革命文物廳,西側為影視廳。在銘碑堂前廣場上矗立著3組大型銅塑像。東邊一組是兩名手握鋼槍、準備拼搏的八路軍戰士,象徵著我軍勇往直前、奮勇殺敵的英雄氣魄;西邊一組是兩名男女民兵警戒著埋雷的勃勃英姿。這兩組塑像體現了當時華北戰場上的兵民兩支主要武裝力量。

中央的主雕像由3名全副武裝的中國人民解放軍戰士組成,戰士高舉“八一”軍旗,目視前方,象徵著我軍由小到大、由弱變強,最後戰勝敵人奪取勝利的光輝歷程。像座兩側是“參軍”、“支前”兩幅漢白玉浮雕。廣場的北面是銘碑堂,它是全園的中心紀念建築物。

銘碑堂外部由花崗岩石砌成,顯得格外莊嚴肅穆。堂內中央是一幢大型漢白玉臥碑,上面鐫刻著毛澤東的題詞“為國犧牲,永垂不朽”八個貼金大字。臥碑頂端的漢白玉石台上,鑲著一個由奧地利僑民蓋斯特精心製作的銅鑄花圈。248位烈士的英名鐫刻在銘碑堂北牆的中央。堂內東西兩側牆壁上鑲嵌著劉少奇、朱德、彭德懷、劉伯承、鄧小平、彭真、賀龍、羅榮桓、徐向前、聶榮臻等黨和國家領導人撰寫的字碑,對烈士功績給予了高度評價。

呂懷忠墓

呂懷忠墓銘碑堂後面是烈士墓群。東西兩墓區由3幢中心碑相連形成一個整體。烈士墓是花崗石墓身,規格大體一致,打破了傳統的前碑後墓的格式。墓後豎漢白玉碑,墓頂建有花池。317位烈士的靈柩就安葬在蒼松翠柏之中。新型的紀念建築——烈士紀念堂,坐落在園內向北最深處,占地面積1400平方米。堂內中廳為“晉察冀革命紀念館”,陳列著革命歷史照片和革命文物。堂內東側是烈士骨灰安放室,現安放著600餘位革命先輩的骨灰;西側是烈士遺像室。紀念堂前面的廣場綠草茵茵,蒼松濃郁。廣場東西兩側分別是第二次國內革命戰爭中犧牲的寧都起義的領導者、原紅五軍團軍團長董振堂和紅五軍團副總指揮趙博生烈士紀念碑亭。

烈士陵園東西兩條輔軸線上的紀念建築採取遙相對稱的我國民族形式。南邊一條輔軸線上,西面是國際主義戰士白求恩大夫陵墓,東面是柯棣華大夫陵墓、愛德華博士和巴蘇大夫紀念碑。兩墓前的廣場中央分別矗立著白求恩、柯棣華高大的漢白玉全身雕像,使整個陵園突出了國際主義精神。北面的輔軸線上,西邊的紀念亭、展覽館與東邊的烈士紀念館相對稱。紀念亭是由6根水磨石柱環抱著一幢大型漢白玉石碑,碑上刻有中共中央華北局、華北行政委員會、華北軍區的題詞,以示不忘先輩之功業。展覽館建築面積1280方米,東廳是聶榮臻題寫館名的“白求恩紀念館”,館內展出白求恩生平事跡照片130餘幅和22件珍貴文物,再現了白求恩偉大光輝的一生。西廳是聶榮臻題寫館名的“印度援華醫療隊紀念館”,長達85米的事跡圖片展,充分體現了印度援華醫療隊為中華民族的解放事業和發展中印友誼所做出的卓越貢獻。烈士紀念館前牆壁的中央,鐫刻著中共中央華北局撰寫的“華北軍區烈士陵園記”。館內展出了25位著名烈士的事跡

展廳分布

華北軍區烈士陵園

華北軍區烈士陵園華北軍區烈士陵園管理人員以革命先烈為榜樣,堅持把社會效益擺在首位,強化內部管理,充分發揮烈士陵園特殊的教育功能,成為精神文明建設的視窗。

位於石家莊市的華北軍區烈士陵園始建於1950年3月,總面積21萬平方米。蒼松翠柏、鮮花綠地中安臥著為國捐軀的民族英雄和偉大的國際主義戰士白求恩大夫、印度援華醫療隊柯棣華大夫。建園以來先後接待了謁陵人2430多萬人次和國際友人3000多人次。1995年,河北省投資2023萬元對陵園進行了大規模的建設和維修,新建了紀念碑、革命文物廳,擴建了銘碑堂、新增了綠地。

烈士陵園充分利用館藏的1.8萬件文物和2000多幅珍貴的歷史照片,把文物、文獻、圖片、雕塑、模型用聲、光、電等現代化手段科學組合,配合錄像、投影等多種功能,進一步增加了宣傳效果。他們還大量徵集革命文物史料,進行整理、鑑定和收藏,並先後整理出版了《浩氣長存》、《抗日陣亡將士傳》、《華北著名英烈》等介紹烈士事跡的專著10多部。

館藏陳列

華北軍區烈士陵園內安葬著大革命時期、抗日戰爭時期、解放戰爭時期及抗美援朝戰爭中晉察冀和華北軍區犧牲的248名革命英烈的靈柩以及建國以來的600多位烈士的骨灰,其中有工人運動領導者高克謙,著名的冀中回民支隊司令員、民族英雄馬本齋,晉察冀民兵爆炸英雄李混子,著名戰將楚大明,紅軍騎兵團創始人、第一騎兵團團長劉雲彪及全國聞名的“子弟兵母親”戎冠秀等。園內珍藏著革命歷史文物、烈士遺物等1萬餘件。其中有1973年加拿大總理特魯多贈送中國人民的白求恩生前發明並使用過的兩件手術器械——“鐵制助理醫生”、“肋骨截斷器”和1978年加拿大外長賈米森代表加拿大政府贈給中國人民的白求恩半身銅像等。

白求恩墓

白求恩墓

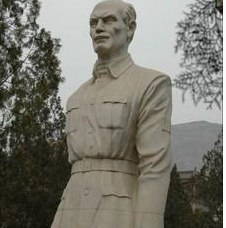

白求恩墓白求恩墓位於華北軍區烈士陵園內,座西朝東,簇擁在一片蒼松翠柏之中,漢白玉墓碑上刻著“白求恩大夫之墓"七個貼金大字;白求恩同志的全身塑像,矗立在墓前廣場中央高大的花崗岩石座上,石座正面用中加兩國文字刻著白求恩的姓名和生卒年月。

諾爾曼·白求恩(DR·NORMAN·BETHUNE1890—1939)是加拿大共產黨員,為了幫助中國人民的抗日戰爭;他放棄了國內優裕的生活和工作條件,毅然告別了親人,來到中國。在抗日前線,他冒著生命危險為我抗日軍民醫傷治病,為中國人民的解放事業做出了巨大的貢獻,最後因搶救傷員時左手中指感染中毒,經搶救無效,於1939年11月12日在河北省唐縣黃石口村不幸逝世。

華北軍區烈士陵園

華北軍區烈士陵園為了紀念這位偉大的國際主義戰士,我黨領導下的晉察冀

華北軍區烈士陵園

華北軍區烈士陵園邊區抗日根據地黨政軍民,於1939年11月17日,在唐縣軍城南關的晉察冀烈士陵園內舉行了隆重的葬禮。次年4月落成了白求恩墓,墓頂為圓形,墓前矗立著1.3米高的自求恩石雕像,旁邊刻有聶榮臻司令員的題詞。1941年該墓和陵園在日軍“掃蕩"中遭到破壞。當時有幾位農民冒死將白求恩雕像掩藏起來,解放後重建晉察冀烈士陵園時,他們將石像獻出。

1953年經省人民政府批准,將白求恩和印度友人柯棣華大夫的靈柩一同由唐縣遷到石家莊,並排安葬在陵園內的噴水池西側。墓地座西朝東,墓前設十字架。

1959年2月下旬,省政府批准修建印度友人愛德華博士紀念碑,同時重修白求恩和柯棣華墓。重修後的墓地,,增建了長19米、寬16.35米、高0.8米的墓基,兩墓體由原來的平頭形改為半圓形,墓前各立一塊漢白玉墓碑;與愛德華紀念碑並列(自北而南依次是白求恩墓、柯棣華墓、愛德華紀念碑),墓後修建了高大的十字花磚牆。

華北軍區烈士陵園

華北軍區烈士陵園1959年6月,周恩來總理來園視察時指出,墓體與後牆的圖案不夠和諧。於是從9月初始,動工將後牆改建為水刷石面磚牆。

1965年,為宣傳白求恩同志的光輝事跡,特在墓基兩側修建了展線達138.6米長的畫廊,展出白求恩革命活動照片85幅。

1970年6月,為迎接加拿大首屆正式友好訪華團的光臨,特將柯棣華墓與愛德華紀念碑遷至噴水池東側,把白求恩墓移建到原墓基中央,墓體為圓頂方座,全由漢白玉砌成,墓座的南北兩面分別刻著毛主席對白求恩同志的高度讚譽和白求恩同志的生平。

1970年7月在墓前廣場中央塑造了高達3米的白求恩像。7月23日省人民政府決定,將白求恩墓列為為省重點文物保護單位。

1982年9月,將白求恩墓的磚砌墓基,改用花崗岩砌成,使墓地更顯得莊嚴肅穆。

柯棣華墓

柯棣華的墓

柯棣華的墓柯棣華墓位於華北軍區烈士陵園內。1982年7月23日省人民政府決定列為省重點文物保護單位。

柯棣華為印度醫生,是偉大的國際主義戰士。1938年參加印度援華醫療隊,為支援中國人民的抗日戰爭,來到解放區,任八路軍軍醫院外科主治醫生,到華北抗日根據地工作。後在晉察冀邊區任白求恩國際和平醫院院長。1942年7月7日加入中國共產黨,同年12月9日晨因病在河北省唐縣葛公村逝世,時年32歲。

為了紀念這位印度友人,我抗日軍民將柯棣華的靈柩安葬在唐縣軍城南關的晉察冀烈士陵園內,以青磚砌墓,地上堆有墳丘。1943年在墓的東側四米處,修築了大理石混凝土結構的墓體,但為防止日寇破壞,靈柩並未移葬於新墓之中。

1953年經省人民政府批准,將柯棣華與白求恩的靈柩一併遷往石家莊華北軍區烈士陵園內,並列安葬在噴水池西側,而唐縣原有的大理石混凝土墓仍舊保存。

1970年6月,為迎接首屆加拿大正式友好訪華團光臨,特將柯棣華墓連同其右側的愛德華博士紀念碑一起從白求恩墓旁邊遷到噴水池東側,座東朝西,與白求恩墓遙相對應。

當時新建的柯棣華墓,墓體圓頂下方,由花崗岩雕成,墓座上刻著柯棣華大夫的簡歷,墓前的漢白玉墓碑上刻著“柯棣華大夫之墓”七個貼金大字,與其右側(即南側)的愛德華博士紀念碑並排而立。其下是高0.9米、長181.1米、寬14.7米、有七層台階的混凝土墓基。墓後的水刷石影壁上,用黃綠兩色琉璃瓦蓋脊,與周圍的古松蒼柏和諧統一,使墓區更顯得莊嚴肅穆。

1971年在基地兩側修建了展線為42.35米長的畫廊,展出柯棣華事跡照片36幅。

1979年11月,在墓前廣場中央塑造了高2.7米的柯棣華全身像,屹立於1米高的花崗岩石砌台基上。

1982年9月,為紀念柯棣華大夫逝世四十周年,將墓基四周的混凝土欄桿改為花崗岩結構,同時將兩側畫廊加長3.85米,共展出照片57幅。

相關人物

李混子墓

李混子墓(1924~1946)河北新樂人。出生在一個貧農家裡。幼寡言,少倔強,愛琢磨,不忍富戶欺凌,遂立抗爭之志。1937年“七七事變”後,參加青年抗日先鋒隊。站崗放哨,捉拿奸特,百姓稱讚。

1939年,加入中國共產黨。翌年,任村青抗先指導員,後任爆破組長,率民兵出沒於平漢鐵路沿線,打擊敵寇。1943年在縣受訓回村以後,更堅定了信心,同民兵們共同研製炸火車的地雷。不斷試製,不斷改進,終於製造出了有效的“姻緣雷”、“太陽雷”、“自觸火雷”、“專門炸火車頭地雷”。在鐵路道軌上巧布地雷,炸敵火車、毀敵交通,炸毀機車10輛,車廂48節,炸死炸傷敵偽軍220餘人。

英勇威震燕趙,敵寇聞風喪膽。敵人懸賞300萬元緝拿他,而他毫不畏懼,鬥志更堅決。1946年10月,晉察冀邊區行政委員會命名他為“爆炸英雄”。同年12月9日,不幸殉難於新樂縣北李家莊。解放後的1950年,將烈士遺骸移葬於華北軍區烈士陵園。1984年在烈士家鄉修建了李混子烈士紀念亭。

趙博生

趙博生(1897~1933)學名思溥。河北黃驊人。1904年,入私塾讀書。1914年,入保定軍官學校,1917年夏畢業。曾先後在北洋軍閥的皖系、直系、奉系軍隊中任職。

1924年第二次直奉戰爭結束不久,轉入馮玉祥的國民軍,歷任團副、參謀處長、旅長等職。

1926年,馮玉祥在五原誓師後,和共產黨建立聯繫。1929年,在西安任十四軍參謀長兼特種兵旅旅長,併兼城防司令。時值連年大旱,無數農民賣兒賣女,而軍閥反動政府卻依然橫徵暴斂,面對慘景,他極為憤慨。於1930年將特種兵教教導大隊改成三民主義救國軍,擬入漢中,另創革命局面。事未成,入國民革命軍任第二十六路軍參謀長。在蔣介石的威逼之下,奉命南下參加對中央根據地的第二次、第三次“圍剿”,均遭失敗,困於江西寧都,對蔣介石打內戰極為不滿。“九一八事變”後,曾請求北上抗日,被蔣拒絕。在中共地下黨組織的幫助下,於1931年10月,加入中國共產黨。12月14日,與董振堂等率部起義,編為中國工農紅軍第五軍團,任軍團參謀長兼十四軍軍長。

1932年2月,參加圍攻贛州的戰鬥。4月,與一軍團組成東路軍,東征福建漳州,鏇即回師江西與第三軍團會合,於7月在水口大敗廣東軍閥陳濟棠部。後率部參加攻克建寧之役。這期間,改任五軍團副總指揮、第十三軍軍長。因屢立戰功,中華蘇維埃共和國臨時中央政府通令嘉獎,並授予一級紅旗勳章。

1933年1月,在第四次反“圍剿”戰役中,親臨前線指揮,所部多次擊退瘋狂進攻之敵,不幸在指揮戰鬥中彈中右額,為革命獻出生命。毛澤東稱他為“堅決革命的同志”。葉劍英於1962年“八一”建軍節前夕,賦詩懷念。詩云:“寧都霹靂響天晴,赤旗高擎趙博生,虎穴堅持神聖業,幾人鮮血染紅星。”

白求恩

白求恩白求恩

(1890~1939),偉大的國際主義戰士,加拿大安大略省格雷文赫斯特鎮人。他自幼倔強好勝,富有主見。自公塞·凱采私立學校和俄昂峽高中畢業後,入多倫多大學,攻讀生物學。

1914年第一次世界大戰爆發後,應徵入伍,在加拿大皇家陸軍第一師戰地醫療隊服役,後負傷,傷愈後回多倫多大學繼續學業。

1917年,第二次應徵入伍,加入加拿大皇家海軍,在一艘軍艦上任副醫官,後又到皇家空軍任同一職務。1918年,在英國退役。

榮譽成績

華北軍區烈士陵園

華北軍區烈士陵園 華北軍區烈士陵園

華北軍區烈士陵園 白求恩、印度援華醫療隊紀念館

白求恩、印度援華醫療隊紀念館1995年1月,被民政部授予“愛國主義教育基地”稱號。

1995年5月,被省委、省政府命名為河北省首批重點愛國主義教育基地。

1996年9月,被國家教育委員會、民政部、文化部、國家文物局、共青團中央、解放軍總政部聯合命名為全國中國小愛國主義教育基地。

2001年6月,被中宣部命名為全國愛國主義教育示範基地。

2003年9月,被省委、省政府授予“河北省第一批省級國防教育基地”稱號。

2003年,被全國城鎮婦女“巾幗建功”活動領導小組授予“全國巾幗文明示範崗”稱號。

2004年6月,被省委、省政府、省軍區授予“愛國援軍模範單位”稱號。

2004年12月,被民政部授予“全國民政基層單位行風建設先進集體”稱號。

2005年,被中宣部、國家發改委等7個部委命名為全國百家紅色旅遊經典景區之一。

2008年,被省委、省政府評為省級文明單位。

2009年11月,華北軍區烈士陵園管理處被民政部評為民政事業發展成就展先進單位並受到通報表彰。

2009年11月,華北軍區烈士陵園被河北省風景園林協會授予河北風景園林“經典園林獎”。

2010年12月,被省委省政府授予全省城鎮三年大變樣工作先進集體榮譽稱號。

2010年,被省委、省政府評為省級文明單位。

2011年1月,在中共河北省紀委、河北省監察廳、河北省文化廳舉辦的河北省廉政文藝作品徵集評選調演活動中,報送的戲劇小品《正氣歌》榮獲一等獎。

2012年6月,被民政部評為全國民政系統行風建設示範單位。

2012年7月,被河北省直屬機關工會工作委員授予“工人先鋒號”。

2012年8月,被國家國防教育辦公室授予國家國防教育示範基地稱號。

2012年9月18日,中共河北省委命名為河北省首批中共黨史教育基地。

2012年10月,被中共河北省省直文明委評為2010—2011年度省直文明單位。