相關考據

英文漢沽的出版時間

嚴復1903年10月應熊季廉之請,作英文文譜,用文言講英文語法,嚴復以數月

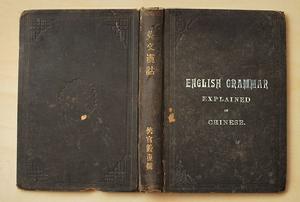

英文漢詁

英文漢詁之功,雜采英人馬孫摩栗思等人的著作,釋以漢文,編成《英文漢詁》(English grammer explained in Chinese),1904年5月該書由商務印書館出版。

中國現代學術經典《嚴復卷》中的嚴復先生學術年表中1903年10月應熊季廉之請,編《英文漢詁》,1905年5月出版, “1904年 51歲 辭去編譯局職,離京赴滬。

所譯《社會通詮》由商務印書館出版。

1905年 52歲 協助馬相伯創辦復旦公學。

春,張燕謀以開平礦務局訟事約請嚴復赴英。在倫敦會見孫中山,兩人圍繞改造中國途徑,意見不合。順途遊歷法蘭西、瑞士、義大利等地。

5月,所著《英文漢詁》由商務印書館出版。”

大量的資料顯示,《英文漢詁》1904年出版,所以這條記錄是失真的!而這出現在這樣的大部頭的著作中是不應該的。

最早的橫排書

下面有一則摘引自新華網上的文章《最早的橫排書》其中作者所言,“從著作權頁上看,此書初版於光緒三十年(一九○四)五月”

十多年前,施蟄存先生說自己已經九十歲了,要做結束工作了,讓我每次去他家

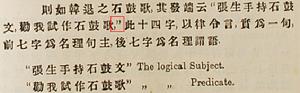

注意逗號

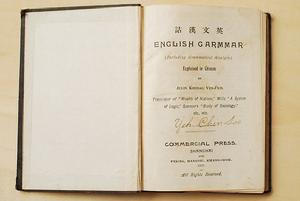

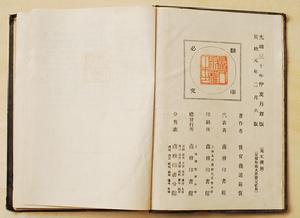

注意逗號時帶一個袋子,看中他書架上什麼書就拿走。我也不客氣,先後挑了不少書,大部分是英文舊書,好些還貼著他的“無相庵藏書票”。其中有一本嚴復的《英文漢詁》,精裝本,上海商務印書館一九○五年版。這大概是中國第一本介紹英文語法的書,英文名是EnglishGrammar,ExplainedinChinese,還印著嚴復的英文名字——我第一次知道是這樣:JulinKhedauYen-Fuh,把他的姓、名、字(幾道)全部放進去了。從著作權頁上看,此書初版於光緒三十年(一九○四)五月,我這本已是第四版了。我看中這本書,是因為著作權頁上有一張嚴復的印花,很別致,圓型圖案

內封

內封,當中是一隻燕子,中圈印著“侯官嚴氏著作權所有”,外圈是一句英文“knowthyself”。書前有嚴復手書上版“敘”和排印的“卮言”,“敘”中說明此書是應南昌熊子(熊季廉)之約,以數月之力,雜采英人馬孫摩栗思等之說,以漢文廣為設譬,解釋英文語法。不過當時不叫語法,而叫文譜。第一章“發凡”起首就說:“語言文字者,所以達人意thought者也。其所達者謂之辭,SpeechorLanguage。究辭之理,著其律令,使文從字順者,謂之文譜Grammar。”

嚴復希望讀者能夠通過這本書自學英文語法,但時至今日,只會讓人越看越糊塗,因為說法都不一樣了,譬如形容詞(adjective)稱為“區別字”,副詞(adverb)稱為“疏狀字”,誰懂?

這本書插進書架十多年了,也沒去再看,最近偶然翻閱鄭逸梅的《藝林散葉》,其中有一條:“嚴幾道著《英文漢詁》一書,於一九○二年由商務印書館出版,為我國使用橫行排版刊印中文之始。”真是意外的發現!我以前也曾留意過這個問題,中國最早的洋裝書(平裝或精裝)是哪年出版的哪一種、最早的橫排書又是哪年出版的哪一本?我查過不少介紹近代出版印刷裝幀的專著,都沒有找到答案,我還問過有關專家,也不得要領。原來最早的橫排書就是這一本!只是鄭逸梅把出版時間搞錯了。

對《英文漢詁》的評論

1904年出版的《英文漢詁》是嚴復唯一的語言學著作,這本書以直接的方式呈現了嚴復文化語言思想的深層邏輯及其悖論。嚴復在語法層面持普遍主義的文化決定論,試圖用英語語法規範漢語的秩序,但是在語義層面和文體的選擇中,他思想中的語言決定論傾向又使他在中西文化轉換中以中國文

英文漢詁

化為本位採取了“馴化”和“承續”的策略,這些思想以悖論的形態共存於《英文漢詁》的“文本”中。《英文漢詁》也在實踐層面暗示了超越這些矛盾的途徑,書中出現的漢英雙語經典文獻的引文構成了一種跨文化的“文本”對話,通過深受中國傳統文化浸淫的讀者的閱讀,可以實現語言秩序和意義的重新整合,最終達到文化的重構。這是一個多元的、動態的建構過程,也是個尚未完成的過程。 《英文漢詁》所體現的文化語言觀以及其中的矛盾正是嚴復思想的高度的濃縮,是他思想的“元代碼”。由此,我們可以顛覆嚴復研究中原有的等級制,發現處於邊緣地位的《英文漢詁》所包含的豐富內容和重要意義,為嚴復思想的研究提供一個新的角度。 嚴復的選擇是個被歷史放棄的選擇,但是他的文化策略和內含的矛盾在中國近代語言文化轉變過程中具有普遍意義。在今天的“全球化”語境中重新檢討嚴復的文化語言思想,可以為我們提供一個思考中國文化定位的富有啟發性的起點。

節選

《英文漢詁》敘

楊子云曰:“言,心聲也。”心聲發於天籟之自然,必非有人焉能為之律令,使必循之以為

英文漢詁

合也。顧發於自然矣,而使本之於心而合,入之於耳而通,將自有其不可畔者。然則並其律令謂之出於自然可也。格物者,考形氣之律令也;馮相者,察天行之律令也;治名學者,體之于思慮;明群理者,驗之於人倫。凡皆求之自然,著其大例以為循守。文譜者,特為此於語言文字間耳。故文法有二:有大同者焉,為一切語言文字之所公;有專國者焉,為一種之民所獨用。而是二者,皆察於成跡,舉其所會通以為之譜。夫非若議禮典刑者有所製作頒垂,則一而已。莊周曰:“生於齊者,不能不齊言,生於楚者,不能不楚言。”小兒之學語,耳熟口從,習然而已,安有所謂法者哉!故文譜者,講其所已習,非由此而得其所習也,

十稔以還,吾國之習英文者益眾,然學者每苦其法之難通,求之於其淺,又罕能解其惑而饜其意。癸卯南昌熊子 訪不佞於京師,慇然諈諉,意謂必纂是編,乃有以答海內學者之憤悱。竊念吾國比者方求西學,夫求西學而不由其文字語言,則終費時而無效。乃以數月之力,雜采英人馬孫摩栗思等之說,至於析辭而止。旁行斜上,釋以漢文,廣為設譬,顏曰《英文漢詁》。庶幾有以解學者之惑而饜其意歟?未可知也。雖然,文譜者,講其所已習,非由此而得其所習者也。誠欲精通英文,則在博學多通,熟之而已。使徒執是編以為已足,是無異鈔食單而以為果腹,誦書譜而遂廢臨池,斯無望已。

《英文漢詁》巵言

中國自甲午一創於東鄰,庚子再困於八國,海內憬然,始知舊學之必不足恃,而人人以開瀹民智為不可以已。朝廷屢降明詔,詔天下廣立學堂,省府州縣有大中小之程級,尋常高等,民立官設,名稱紛繁,又設大學於京師,置學務大臣以總通國之教育。且慮利祿之路不開,不足導天下使歸之於一也,則議遞減制科所歲進之人數,欲十年以往,中國之人才,無一人不出於大學。蓋百年之間,行政之殷,求效之切,未有過於此一事者,可謂盛已。

然而事有至難。夫吾國教育所不可不改圖者,以舊有之經義詞賦,議者以為無所用也。德行道義,一切形上之學,此吾所歸求之而有餘;猶功利機巧兵商工虞之事,吾國失官久矣,是必求之於彼而後能。此體用主輔之談,所以日騰於士大夫之口也。然學固不可以徒得,是必有講業解惑之師資,又必有覘畢揣摩之編簡,是二者

英文漢詁

將皆求之於外乎?則文字語言,又為山之一簣,而不可闕矣。循此說也,又慮鞮寄象胥之業,占先聖王所視為至賤者,浸假乃徧於黨庠術序之中,而吾之典籍文章,所謂支那之國粹者,舉以掃地。此亡國淪種之先驅也,又惡乎可? 由是不得已而有譯書之說焉。其意以謂:吾之所患,特無書耳,第藉令有書,雖有至深之術業,奧衍之文辭,伏而讀之,皆可諳解,中西新舊,不過一轉移聞耳。則由是向之所苦於無師者,今可以我為之師。其所誦讀而揣摩者,將皆舊有之文字。凡學校之師保,依然往日之搢紳先生也。而西國之文字語言,即欲治之,為吾科之譯學焉可耳。烏有異言之人,接跡於學校,操其賤業,以比諸吾國經史之列者乎?此真今日海內講教育者之公言也。 雖然,吾嘗思之,昔英博士約翰孫有云:“民無論古今也,但使其國有獨擅之學術,有可喜之文辭,而他種之民,有求其學術,賞其文辭者,是非習其文字語言必不可。文字語言者,其學術文辭之價值也。夫入市求物,不具價者無所得也,矧文辭之精,學術之寶貴者乎”?此其言盡之矣。又使反而觀之,仲尼之述作,莫大於《易》、《春秋》,今使兩人慾會其微言 ,考其大義,則譯而求之,可乎?秦漢之文辭,屈原之《離騷》,司馬遷氏之《史記》,非絕作歟?今使西人慾知其悃款之誠,賞其弔詭之觀,則譯而求之,得乎?而西之與中何以異?且西學之難以譯求者,不止此已。其名詞標目,則未有其觀念也;簡號公式,則未有其演習也。

使聞者而疑吾言乎?則試與舉其淺易者以譬之。今夫讀歷史固莫重於其人之氏姓也,言輿地又莫切於國土之專名也。其在本文,一舉其形聲,則章別源流,靡弗具焉,不獨易為稱而便記憶也。而於譯則何如?一名之轉寫,輒聚佶屈鉤磔雅俗互有之字以為之,少者一文,多至八九,羌無文義,而其音又終不相肖。雖有至敏強識之夫,尚猶苦之。以之閱圖則溢目,以之讀史則吃口,唇呿舌,前後相忘;又況名不一譯,字不一音,謂能融合貫通,瞭然心目者,欺人而已。此非天下至難而困憊學者腦氣者歟?且史乘地誌,西學之粗者耳,待譯而治之,其扦格不操既若此,遑問其精者哉!嗟乎!南民不可與語冰者,未有其閱歷也;生瞽不足以喻日者,無可為比例也;天下言西學而雲可不習其文字者,惟未之學故耳。

而不佞嘗聞世俗之論矣,曰:吾雲西國語言文字之不必學者,非惡其物也,妨其學之流弊也。夫中才莫不牽於所習,彼習某國之語言文字者,莫不崇拜某國之文物而心儀之。海通以來,互市之場,所在多有,不獨官求譯人也,而彼族亦需之。使學堂而課外國之語言文字乎?彼于于而來者,其志非以求學也,變其口耳,冀為西人效奔走以要利耳。夫立學堂,將以植人才鑄國民也。乃今以習其語言文字之故,驅吾國之少年為異族之奴隸,如立學之本旨何?吾聞國之將興,未嘗不尊其國文,重其國語,未聞反是而以興者。且今日學堂所以進西學而躋於舊文之列者,所望其學浸假將為吾學也。使猶治之以西國之文字乎?則所謂西學者,必終於為西學。西學既日興,則中學固日廢,吾觀今日之世變,中學之廢,殆無可逃。顧必自吾曹為之開關延敵而助之攻,夫非與於不仁之甚者耶! 今之主毋治西文毋學西語者,其憂深慮遠,而持有故、言成理者,有過於前說者乎?殆無有也。雖然,吾又思之,竊以謂凡此皆見淺而不見深,知一而不知二之論也。夫事變之來也,往往果者非其所期,而所期者不必果;非所果與所期者,必相遁也。坐常人之為慮粗,而聳於近似之說故耳。今且無言其懸理,而請證之以已形之事實。夫國學而習外國之文字者,不徒中

英文漢詁

國有此事也,故今日東西諸國之君若臣,無獨知其國語者。有之,獨中國耳。且所習者不止一國也,兼五六國者常有之,果使必牽於所習而崇拜之,則西國之卿大夫,將人人皆犯交通之刑憲,此其事然耶?否耶?且交通之為賊,固莫甚於使與將。而彼職外交者,於外國之語言,固最習也;所不習者,且不中選焉。英之陸軍,且增其資俸以勸將弁之通俄語者矣;法之陸軍,其將校且必嫻德語;至於各國海陸軍中,莫不重其通知外國語者,何我之所忌與彼之所求,竟如是其相反也耶!

至謂習西語者多為西人效奔走,此誠數見不鮮之事。雖然,為此者其能事皆至淺薄,至於精通,吾見亦罕。且吾人於此,上不責之用人行政之家,下徒責之急謀生計之學子,此其為論,無乃苛歟!夫草野之人,恆產無資,故必以治生為最切,此人之至情也。且使其人治業十餘年,或具私財,或資官帑,幸而成業,於其身有一節之用,而為上者於其才之短長,既莫之鑑別,於其身之饑飽,又漠然無概於其心,則相率而聽外人之招,又奚足怪乎?夫開學堂,固雲植人才、鑄國民也。彼治西學習西語者,固不盡為人才,亦不盡及國民之平格,然使果有人才而得為國民之秀傑者,必不出於不通西語不治西學之庸眾,而出於明習西語深通西學之流,則今日之厘然可決者矣。嶺表之民,有習京師之言而從官為胥役者,某鄉之人乃以子弟之習官音為戒,曰是且相率為奴隸也。彼謂習西文則為異族之奴隸者,其持論與此,豈有異乎?

至謂國之將興,必重國語而尊國文,其不興者反是。此亦近似得半之說耳。夫將興之國,誠必取其國語文字而釐正修明之,於此之時,其於外國之語言,且有相資之益焉。吾聞國興而其文字語言因而尊重者有之矣,未聞徒尊重其語與文而其國遂以之興也。二百餘年以往,英、荷、法、德之碩師,其著書大抵不用本國之文,而用拉體諾語。此如斯平訥查之《外籀哲學》,虎哥覺羅挾之《戰媾公法》,奈端之《格物宗論》,培根之《窮理新機》,凡此皆彼中之“不廢江河萬古流”也。顧其為書,不用本語,而當時之所以為習者,又可知已。然則必如議者之言以西文治西學者,西學將終於為西學,是必英至今無格物,德至今無哲學,法至今無公法而後可;否則所議去事實遠矣。

曩者吾人以西人所知,但商業耳,火器耳,術藝耳,星曆耳。自近人稍稍譯著,乃恍然見西人之所以立國以致強盛者,實有其盛大之源。而其所為之成績,又有以豐佐其說,以炫吾精。於是群茶然私憂,以謂西學必日以興,而中學必日以廢。其輕剽者,乃消舊者既必廢矣,何若恝棄一切,以趨於時,尚庶兒不至後人,國以有立;此主於破壞者之說也。其長厚者則曰:是先聖王之所留貽,歷五千載所僅存之國粹也,奈之何棄之,保持勿墜,脫有不足,求諸新以彌縫匡救之可耳;此主於保守者之說也。往者桐城吳先生汝綸,其用心即如此其哲嗣辟疆有句云:“饑飽上通黃帝鬼,存亡高矚素王文”情見乎辭矣二者之為說異,而其心謂中國舊學之將廢則同。雖然,自不佞觀之,則他日因果之成,將皆出兩家之慮外,而破壞保守,皆憂其所不必憂者也。果為國粹,固將長存。西學不興,其為存也隱;西學大興,其為存也章。蓋中學之真之發現,與西學之新之輸入,有比例為消長者焉。不佞斯言,所以俟百世而不惑者也。百年以往,將有以我為知言者矣。嗚乎!世變之所以不測,以篤時者觀化之甚膚;救敗之所以難為,以拘墟者防弊之無當。老氏曰:“既以為人己愈有,既以與人己愈多。”當秦之逐客也,幸李斯之言用耳,不然秦之帝業不成可也。吾安得風華蹈衰者,與之議道國明民之業乎!

雖然,吾之為此言也,非謂教育之目,必取西文而加諸國文之上也,亦非謂西學之事,終不可以中文治也;特謂欲以中文治西學讀西史者,此去今三十年以後之事。居今日而言教育,使西學不足治,西史不足讀,則亦已矣。使西學而不可不治,西史而不可不讀,則術之最簡而徑者,固莫若先通其語言文學,而為之始基。假道於迻譯,藉助於東文,其為辛苦難至正同,而所得乃至不足道。智者所為固若是乎!夫此時之所急者,通其術而得其情雲耳。而所以通所以得之塗術,不暇校也。洎夫家通其術,人得其情,將向所謂授業解惑之師資,覘畢揣摩之編簡,皆不期而自集,而不必勤求乎其外。夫而後以外國文字為一科之學可也。一切之學,治以國文,莫不可也。夫公理者,人類之所同也。至於其時,所謂學者,但有邪正真妄之分耳,中西新舊之名,將皆無有,而吾又安所致其齗齗者戰!

光緒甲辰四月下澣識於海上之嬛琴寓齋