內容簡介

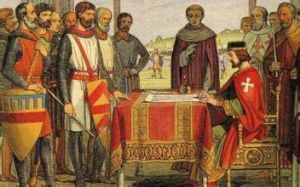

英國本是一個沒有成文憲法的國家。他們的憲法是由一系列的檔案和法案組成,其中具有奠基意義的一份,就是在1215年6月15日,由英國國王與貴族們簽訂的《大憲章》。這張書寫在羊皮紙卷上的檔案在歷史上第一次限制了封建君主的權力,日後成為了英國君主立憲制的法律基石。

1215年的大憲章確立了一些英國平民享有的政治權利與自由,亦保障了教會不受國王的控制。同時它亦改革了法律和司法,和限制了國王及皇室官員的行為。憲章內大部分的內容是從亨利一世時所頒布的自由憲章(Charter of Liberties)抄寫過來。自由憲章是亨利一世1100年加冕時頒布,它限制了國王對如何對待教會及貴族,基本上給予了教會及貴族一定的權利。

最初的大憲章有六十三條條款,當中大部分是針對十三世紀當時的狀況而訂,例如限制皇室狩獵範圍等等。而當中影響最為深遠的是第三十九條,由它衍生了人身保護的概念:除非經過由普通法官進行的法律審判,或是根據法律行事;否則任何自由的人,不應被拘留或囚禁、或被奪去財產、被放逐或被殺害。根據這個條文的規定,國王若要審判任何一個人,只能依據法律;而不能以他的私人喜好來進行。王權因而受到了限制,開始了邁向君主立憲的第一步。

精髓條款

《大憲章》對國王在封建規範下能做什麼和不能做什麼,作了非常詳盡的規定,也就是對封臣的權利作了全面的承認。其中精髓條款是:

一、除封建義務所規定的貢款賦稅外,“王國內不可徵收任何兵役免除稅或捐助,除非得到本王國一致的同意”;“為了對某一捐助或兵役免除稅的額度進行討論並取得全國的同意,國王應發起召集大主教、主教、寺院長老、伯爵和大男爵等等開會,討論研究征款事宜”。

二、“若不經同等人的合法裁決和本國法律之審判,不得將任何自由人逮捕囚禁、不得剝奪其財產、不得宣布其不受法律保護、不得處死、不得施加任何折磨、也不得令我等群起攻之、肆行討伐”。國王若對以上規定或基本原則蓄意違反,則貴族可隨時造反,國內任何人亦可隨貴族造反。這樣,《大憲章》在原則上和實質上已包含了後來發展起來的議會所具有的徵稅權,對王國政務的國民參與權、監督權等因素,以及“國民自由”的觀念。後來,隨著歷史的發展,“國民”的包容度在不斷的擴大,但上述隱含的幾種權利則被逐步制度化了。

歷史背景

誕生道路

英國大憲章人權思想的產生,是英國人民反對封建專制統治的結果。在中世紀,英國王權過大,不僅廣大的人民沒有人權,就是上層統治階級的權利也受到嚴重損害。即使尊貴如貴族似的人物,也不過是國王的奴僕而已,貴族本人甚至不能決定自己的家務事情,例如婦女的婚姻大事等。貴族家庭中婦女的婚嫁,要由國王來決定,這就損害了英國貴族的利益。英國貴族爭取權利的鬥爭,於是從反對國王干涉貴族家庭的內部事務開始。因此,英國貴族成為反對王權、爭取人權的鬥士。 諾曼第公爵威廉在征服英國後,為了收買人心,爭取英國教會、貴族和各階層人民的支持,於1066年簽署了給予臣民一定權利的“王冠憲章”。征服者威廉在“王冠憲章”中宣布,保證要“用正義統治人民、把國王的一切供給人民”,他還保證要制定正義的法律,並且保衛它;他特彆強調將禁止各種掠奪、暴力和不公正的審判。 這時發生了影響世界歷史發展的十字軍東征運動。1099年十字軍領導人從穆斯林手中奪取了耶路撒冷後,組織了耶路撒冷市政委員會,起草了《耶路撒冷審判書》。這份重要檔案規定了在耶路撒冷,各國國王都要服從耶路撒冷市政委員會的決議。許多英國貴族參加了十字軍東征,參與組織了耶路撒冷市政委員會。當這些貴族返回英國後,他們就把限制國王權力的這種精神帶回了英國。此後在英國貴族反對王權的鬥爭中,就有了一個法律依據。這樣,十字軍東征在世界人權史上占有重要的地位。 在英國貴族的鬥爭下,1100年國王亨利一世被迫頒布了一個憲章,史稱“亨利憲章”。這個憲章保證教會的自由,保證貴族的繼承權。其中最為重要的內容是亨利一世表示限制他在控制貴族家庭婦女婚姻問題上的權力。 上述英國人權實踐的發展,為大憲章的誕生鋪平了道路。

現代民主的起源

現代民主制度的最主要形式就是議會。我們歷史教科書中“議會”第一次出現大概是在英國革命一章中,而議會的起源在我們的教科書中從來沒有寫過。本文就是介紹現代議會起源。

古代希臘、羅馬有過議會,但隨著歐洲步入封建中世紀,這種政體被君主制完全取代。因此現代民主制度與古代希臘、羅馬的民主制度沒有傳承關係,它的出現完全是在封建制度的基礎上發展而來的。

公元1066年,法國諾曼第公爵威廉藉口其有權繼承英格蘭王位而入侵英格蘭,並成功打敗了英王哈羅德而建立了諾曼第王朝,史稱威廉一世。(從此之後直到現代,英國再也沒有被外國軍隊入侵過,雖然也是王朝更迭,但歷位英國國王或者女王都是威廉一世後代,因此按我們普通國人的看法,英國自1066年起至今都是一個王朝)。在與哈羅德的一戰中,威廉一世主要依靠的是從法國帶來的騎士。當時,騎士要擁有備齊了馬鞍、馬蹬和馬銜的數匹戰馬,以及利劍長矛等武器裝備。對這種職業武士的訓練要從孩提時代開始一直到21歲,其武器裝備和培訓訓練費是相當昂貴的,於是國王通過向跟隨作戰的武士授予土地的方式來解決這個問題,這種“回報”的地產就變成了封建財產。這顯然是一種契約制度,但並不是現代社會的非人格化的商業契約,因為土地的受封者在人格上變成了封主的臣屬,他必須效忠、服務,甚至為主人而獻身。在接受封土時舉行“臣服禮”不僅具有宗教道德方面的約束力,它還表明因封主把作為封建財產的土地分給封臣,封臣就對封主有服從、效忠和尊重的義務。從此封建制度在英國建立起來。不過,此時的封建制度只是一種習慣法,國王與貴族以習慣而行事,沒有成文的規定來明確這一行為。

到了公元1199年,英王約翰繼位。這位國王能力十分有限,在他的統治前期,其先祖留給他的法國領土大多被法王占領,為了爭奪回法國的領土,他窮兵黷武,因而不顧原有封建習慣,大量開徵各種稅收捐助等,最終迫使部分英國貴族為了保護自己的權利而聯合市民階層武裝反抗。1215年初,主要來自北方各郡的貴族在斯坦福聚集,並推進到北安普頓,大貴族在伯拉克利公開拒絕向國王行效忠禮,戰爭開始。5月17日,反叛貴族秘密進入倫敦,在市民的支持下,國王被迫與25名男爵代表在蘭尼德草地上籤定了《大憲章》。

歷史意義

雖然第一次發布的大憲章只維持了數星期,但是約翰死後的多次重新發布,使它成為了永久的法律;大憲章亦成為了日後英國憲法的基石。之後亨利三世及他的繼承人曾多次避開破壞大憲章的規定,然事實上中世紀英國皇室的皇權在大憲章之下,仍然是有增無減。不過,中世紀時期的英國國王亦曾三十次重新發布大憲章,證明國王始終不能忽視它的存在,至少大憲章的存在成功確立了一項國王亦必須遵從的原則: 君主受到法律的限制。

到了十七世紀,隨著國王與國會之間爭執的增加,大憲章的作用亦變得更為重要。根據憲章的內容多次修訂而成的法律,保障更多的權利和涵蓋更多的人民,最後演化成現代的君主立憲。雖然只有開始的數句、中間三條條文以及結束語仍然有效,其餘三十四條都已被廢除,1297年發布的大憲章至今仍是英國法律的一部分。今天,大憲章的實際法律效用已很微小,只在司法過程中偶爾被控辯雙方和法官引用。但不少日後編成的政府憲法,包括美國憲法,都是起源自大憲章。以前每次英王發布大憲章,都會抄送多份到各地,這些抄本部分被帶到北美殖民地,保存至今。

1215年約翰簽署的第一份大憲章並未被保存下來,只有四份同時期的抄本現仍分別存放在英國的國家圖書館、林肯大教堂和薩士巴利大教堂,另外還有13份1297年以前的大憲章現也仍被保存。1952年,澳洲政府以12,500英鎊購得一份1297年的大憲章,放在首都坎培拉的國會展覽,美國富商佩里(Ross Perot)亦於1984年購得一份1297年的大憲章,現放在首都華盛頓國家資料館,與獨立宣言及美國憲法一同展出。

《大憲章》在原則上和實質上一包含了後來發展起來的議會所具有的徵稅權,對王國政務放入國民參與權,監督權等因素,以及“國民自由”的觀念。後來,隨著歷史的發展,“國民”的包容度再不斷地擴大,但上述隱含的幾種權利則逐漸被制度化了。第一,《大憲章》中非經“大委員會”的同意不得徵稅的條款,成了後人“無代表權不納稅”這一原則的基礎。第二,徵稅要得到本王國一致的同意,就隱含了“國民”有被諮詢的權利。第三,即便從當時的角度上看,《大憲章》也使貴族之外的一些社會等級也分享到了利益。這些都為半個世紀後平民代表進入議會奠定了基礎,也為近代公民意識和公民法權觀念的產生奠定了基礎。

西方歷史將《大憲章》的簽定視為現代民主的萌芽。這份封建制度頂期時期的鬥爭產物因為其精髓包含自由主義的精神,幾百年後在英國人手裡又變成了摧毀封建制度的武器。

附錄

《大憲章》全文

受命於天的英格蘭國王兼領愛爾蘭宗主,諾曼第與阿奎丹公爵、安茹伯爵約翰,謹向大主教,主教,住持,伯爵,男爵,法官,森林宮,執行吏,典獄官,差人,及其管家吏與忠頗的人民致候。由於可敬的神父們,坎特伯里大主教,英格蘭大主教兼聖羅馬教會紅衣主教斯提芬;杜伯林大主教亨利 ……暨培姆布盧克大司儀伯爵威廉;索斯伯利伯爵威廉……等貴族,及其他忠順臣民諫議,使余等知道,為了余等自身以及余等之先人與後代靈魂的安全,同時也為了聖教會的昌盛和王國的興隆,上帝的意旨使余等承認下列諸端,並昭告全國:

(1)首先,余等及余等之後嗣堅決應許上帝,根據本憲章,英國教會當享有自由,其權利將不受干擾,其自由將不受侵犯。關於英格蘭教會所視為最重要與最必需之自由選舉,在余等與諸男爵發生不睦之前曾自動地或按照己意用特許狀所頒賜者,一一同時經余等請得教王英諾森三世所同意者一一餘等及余等之世代子孫當永以善意遵守。此外,余等及余等之子孫後代,同時亦以下面附列之各項自由給予余等王國內一切自由人民,並允許嚴行遵守,永矢勿渝。

(2)任何伯爵或男爵,或因軍役而自余等直接領有采地之人身故時,如有已達成年之繼承者,於按照舊時數額繳納承繼稅後,即可享有其遺產。計伯爵繼承人於繳納一百鎊後,即可享受伯爵全部遺產;另爵繼承人於繳納一百鎊後,即可事受男爵全部遺產;武士繼承人於最多繳納一百先令後,即可享受全部武士封地。其他均應按照采地舊有習慣,應少交者須少交。

(3)上述諸人之繼承人如未達成年,須受監護者,應於成年後以其遺產交付之,不得收取任何繼承稅或產業轉移稅。

(4)凡經管前款所述未達成年之繼承人之土地者,除自該項土地上收取適當數量之產品,及按照習慣應行征取之賦稅與力役外,不得多有需索以免耗費人力與物力。如余等以該項土地之監護權委託執行吏或其他人等,侮對其收益向余等負責,而其人使所保管之財產遭受浪費與損毀時,余等將處此人以罰金,並將該項土地轉交該采地中合法與端正之人士二人,傅對該項收益能向余等或余等所指定之人負責。如余等將該項土地之監護權賜予或售予任何人,而其人使土地遭受浪費與損毀時,即須喪失監護權,並將此項土地交由該采地中之合法與端正人士二人,按照前述條件向余等負責。

(5)此外,監護人在經管土地期間,應自該項土地之收益中撥出專款為房屋、園地、魚塘、沼、磨坊及其他附屬物修繕費用,停能井井有繼承人達成年時,即應按照耕耘時之需要,就該土地收益所許可之範圍內置備犁、鋤與其他農附於其全部土地內歸還之。

(6)繼承人得在不貶抑其身份之條件下結婚,但在訂婚前應向其本人之血屬親族通告。

(7)寡婦於其夫身故後,應不受任何留難而即獲得其嫁資與遺產。寡婦之嫁盔、嫁資、及其得之遺產與其逝世前為二人共同保有之物品,俱付任何代價。〔自願改嫁〕之寡婦得於其夫身故居留夫宅四十日,在此期間其嫁查應交還之。

(8)寡婦之自願孀居者,不得強迫其改嫁,寡婦本人,如執有餘等之土地時,應提供保證,得余等同意前不改嫁。執有其他領主之土地者,應獲得其他領主同意。

(9)凡債務人之動產足以抵償其債務時,無論余等或余等之執行吏,均不得強取收入以抵償債務。如負債人之財產足以抵償其債務,即不得使該項債務之擔保人受扣押動產之處分。但如債務人不能償還債務,或無力償還債務時,擔保人應即負責清償。擔保人如願意時,可扣押債務人之土地與收入,直至後者償還其前所代償之債務時為止。惟該債務人能證明其所清償已超過保人擔保之額者,不在此限。

(10)任何向猶太人借債者,不論其數額多少,如在未清償前身故,此項債款在負責清償之繼承人未達成年之前不得負有利息,如此項債務落入余等之手,則余等除契據上載明之動產以外,不得收取任何其他物品。

(11)欠付猶太人債務者亡故時,其妻仍應獲得其嫁資,不負償債之責。亡故者如有未成年之子女時,應按亡者遺產之性質,留備彼等之教養費,剩餘數額,除扣還領主應得之報效外始可作為清償債務之用。關於猶太人以外之債務,同樣依此規定處理。

(12)除下列三項稅金外,設無全國公意許可,將不徵收任何免役稅與貢金。即贖回余等身體時之贖金〔指被俘時〕。策封余等之長子為武士時之費用。余等之長女出嫁時之費用一一但以一次為限。且為此三項目的徵收之貢金亦務求適當。關於倫敦城之貢金,按同樣規定辦理。

(13)倫敦城,無論水上或陸上,俱應享有其舊有之自由與自由習慣。其他城市、州、市鎮、港口,余等亦承認或賜予彼等以保有自由與自由習慣之權。

(14)凡在上述徵收範圍之外,余等如欲徵收貢金與免役稅,套用加蓋印信之詔書致送各大主教、住持、伯爵與男爵指明時間與地點召集會議,以期獲得全國公意。此項詔書之送達,至少應在開會以前四十日。此外,余等仍應通過執行吏與管家吏普遍召集凡直接領有餘等之土地者。召集之緣由應於詔書內載明。召集之後,前項事件應在指定日期依出席者之公意進行,不以缺席人數阻延之。

(15)自此以往,除為贖還其本人之身體,策封其長子為武士,與一度出嫁其長子以外,余等不得準許任何人向其自由人征取貢金。而為上述目的所徵收之貢金數額亦務求合乎情理。

(16)不得強迫執有武士采地,或其他自由保有地之人,服額外之役。

(17)一般訴訟應在一定地方審間,無需追隨國王法庭請求處理。

(18)凡關於強占土地,收回遺產及最後控訴等案件,應不在該案件所發生之州以外之地區審理。其方法如下:由余等自己,或余等不在國內時,由余等之大法官,指定法官二人,每年四次分赴各州郡,會同該州郡所推選之武士四人,在指定之日期,於該州郡法庭所在地審理之。

(19)州郡法庭開庭之日,如上述案件未能審理,則應就當日出庭之武士與自由錮農中酌留適當人數,停能按照事件性質之輕重作出合宜裁決。

(20)自由人犯輕罪者,應按犯罪之程度科以罰金;重罪者應按其犯罪之大小沒收其土地,與居室以外之財產於商人適用同樣規定,但不得沒收其貨物。凡余等所轄之農奴犯罪時,亦應同樣科以罰金,但不得沒收其農具。上述罰金,須憑鄰居正直之:人宣誓證明,始得科罰。

(21)伯爵與男爵,非經其同級貴族陪審,並按照罪行程度外不得科以罰金。

(22)教士犯罪時,僅能按照處罰上述諸人之方法,就其在俗之財產科以罰金;得按照其教士采地之收益為標準科處罰金。

(23)不得強迫任何市鎮與個人修造渡河橋樑,惟向未負有修橋之責者不在此限。

(24)余等之執行吏,巡察吏,檢驗吏與管家等,均不得受理向余等提出之訴訟。

(25)一切州郡,百人村,小鎮市,小區——余等自己之湯沐邑在外——均應按照舊章徵收賦稅,不得有任何增加。

(26)凡領受余等之采地者亡故時,執有餘等向該亡故者索欠之特許證狀之執行吏或管家吏應即依公正人士數人之意見,按照債務數額,將該亡故者之動產加以登記與扣押,使在償清余等債務之前不得移動。償清後之剩餘,應即交由死者之遺囑執行人處理。如死者不欠余等之債,則除為其妻子酌留相當部分外,其餘一切動產概依亡者所指定之用途處理。

(27)任何未立遺囑之自由人亡故時,其所遺動產應依教會之意見,經由其戚友之手分配之,但償還死者債務之部分應予留出。

(28)余等之巡察吏或管家吏,除立即支付價款外,不得自任何人之處擅取穀物或其他動產,但依出售者之意志允予延期付款者不在此限。

(29)武士如願親自執行守衛勤務,或因正當理由不能親自執行,而委託合適之人代為執行時,巡察吏即不得向之強索財物。武士被率領或被派遣出征時,應在軍役期內免除其守衛勤務。

(30)任何執行吏或管家吏,不得擅取自由人之車與馬作為運輸之用,但依照該自由人之意志為之者,不在此限。

(31)無論余等或余等之管家吏俱不得強取他人木材,以供建築城堡或其他私用,但依木材所有人之意志為之者不在此限。

(32)余等留用重罪既決犯之土地不得超過一年零一日,逾期後即應交還該項土地之原有領主。

(33)自此以後,除海岸線以外,其他在泰晤士河、美得威河及全英格蘭各地一切河流上所設之堪壩與魚梁概須拆除。

(34)自此以後,不得再行頒布強制轉移土地爭執案件至國王法庭審訊之敖令,以免自由人喪失其司法權。

(35)全國應有統一之度、量、衡。酒類,烈性麥酒與穀物之量器,以倫敦夸爾為標準;染色布,土布,鎖子甲布之寬度應以織邊下之兩碼為標準;其他衡器亦如量器之規定。

(36)自此以後發給檢驗狀( 驗屍或驗傷)時不得索取或給予任何陋規,請求發給時,亦不得拒絕。

(37)任何人以貨幣租地法,勞役租地法,或特許享有法保有餘等之土地,但同時亦保有其他領主之兵役采地者,余等即不得藉口上述諸關係強迫取得其繼承人〔未成年者〕及其所保有他人土地之監護權。除該項貨幣租地、勞役租地與特許享有租地負有軍役義務外,余等皆不得主張其監護權。任何人以獻納刀、劍、弓、箭電等而得為余等之小軍曹者,余等亦不得對其繼承大及其所保有之他人土地主。

(38)自此以後,凡不能提供忠實可靠之證人與證物時,管家吏不得單憑己意使任何人經受神判法〔水火法〕。

(39)任何自由人,如未經其同級貴族之依法裁判,或經國法判,皆不得被逮捕,監禁,沒收財產,剝奪法律保護權,流放,或加以任何其他損害。

(40)余等不得向任何人出售,拒絕,或延擱其應享之權利與公正裁判。

(41)除戰時與余等敵對之國家之人民外,一切商人,倘能遵照舊時之公正習慣,皆可免除苛捐雜稅,安全經由水道與旱道,出入英格蘭,或在英格蘭全境逗留或耽擱以經營商業。戰時,敵國商人在我國者,在余等或余等之大法官獲知我國商人在敵國所受之待遇前,應先行扣留,但不得損害彼等之身體與貨物。如我國商人之在敵國者安全無恙。敵國商人在我國者亦將安全無恙。

(42)自此以後,任何對余等效忠之人民,除在戰時為國家與公共幸福得暫加限制外,皆可由水道或旱道安全出國或入國。但監犯與被損奪法律保護權之人為例外。關於敵國人民與商人,依前述方法處理。

(43)領有歸屬土地——諸如自窩林福德,諾定昂,波羅因·蘭開斯忒諸勳爵領有者,或其他歸屬於余等之男爵領地——之附庸亡故時,其繼承人不另繳繼承稅。余等亦不得令其提供較男爵生前更多之役務,一切應依該采地在男爵手中時為標準。

(44)自此以後,不得以普通傳票召喚森林區以外之居民赴森林區法庭審訊。但為森林區案件之被告人,或為森林區案件被告之保人者,不在此限。

(45)除熟習本國法律而又志願遵守者外,余等將不任命任何人為法官,巡察吏,執行吏或管家吏。

(46)一切自英國曆朝國王獲得特許狀創立寺院或握有寺產保管權之男爵〔貴族,應悉仍舊例,在該項寺院無人主持時,負保管之責。

(47)凡在余等即位後所劃出之森林區,及建為防禦工事之河岸,皆應立即撤除。

(48)有關每一州郡之森林,園固,森林官,園固守護人,管家吏及其僕役,河岸及其守護人等之一切陋規惡習,應由各該州郡推選武士十二人,於宣誓後立即馳赴各地詳加調查,並於調查後四十日內予以全部徹底草除,務使永不再起,調查情形應先奏知余等,若余等不在國內時則先稟知大法官。

(49)凡英國臣民為表示和好和忠忱所交予余等之人質或其他擔保品,概須立即退還。

(50)余等應解除執拉爾之戚及下列諸人( 名略 )及隨從彼等來英任執行吏者之職務,並使彼等自此以後,不再在英國擔任此項職務。

(51)君臣復歸於好後,余等應將攜帶馬匹與武器來英格蘭並危害英國之外國士兵,弩手,僕役及傭兵等立即遣送出境。

(52)任何人凡未經其同級貴族之合法裁決而被余等奪去其土地,城堡,自由或合法權利者,余等應立即歸還之。倘有關於此項事件之任何爭執發生,應依後列負責保障和平之男爵二十五人之意見裁決之。其有在余等之父亨利王或余等之兄理查王時代,未經其同級貴族之合法判決而被奪去之上述各項,現為余等所有,或為他人所有而應由余等負責者,當按照參加十字軍者獲得展緩債務權利之一般規定辦理。但當余等參渴聖地歸來後,或因故中止余等之東征時,余等應即公平處理之。惟在余等誓師東征前正在進行訴訟,或由余等之敖令正在審理中者,不也比限。

(53)關於下列事件亦應依照前條規定處理或展緩處理之:①余等之父亨利王,兄理查王時代所劃出之森林,何者應撤除,何者應保留。②余等在他人采地中之監護權(此項監護權系因某人曾自余等領受軍役采地,因而使余等享有者)③余等在他人采地中所建立之寺院(該采地之領主聲稱有管轄權者)。當余等參渴聖地歸來後,或因故中止余等之東征時,余等應立即對上述諸項予以公正處理征時,余等應立即對上述諸項予以公正處理。

(54)凡婦女指控之殺人案件,如死者並非其夫,即不得逮捕或監禁任何人。

(55)凡余等所科之一切不正當與不合法之罰金與處罰,須一概免除或糾正之,或依照後列保障和平之男爵二十五人之意見,或大多數男爵連同前述之坎特伯里大主教斯提芬,及其所願與共同商討此事件者之意見處理之。遇大教主不能出席時,事件應照常進行。但如上述二十五個男爵中有一個或數人與同一事件有關(“大憲章重訂譯本”作“為同一事件之原告”),則虛於處理此一事件時迴避,而代之以其餘男爵中所進選之人。

(56)如余等曾在英格蘭或威爾斯,未依其同級貴族之合法裁判,而奪去任何威爾斯貴族之土地,自由或其他物品,應立即歸還之。遇有關於此類事件之爭執發生時,應交由“邊區”貴族處理,凡屬英格蘭人之產業,按照英格蘭法律辦理;威爾斯人產業,按照威爾斯法律辦理;邊區產業則依邊區法律辦理。威爾斯人對余等及余等之人民應同樣行之。

(57)至關於威爾斯人在余等之父亨利,或余等之兄理查時代未經其同級貴族之合法判決而被奪去之物,現在余等手中,或雖不在余等手中而應由余等負責者,余等將按照參加十字軍者可展緩債務之一般規定處理。但當余等參渴聖地歸來後,或因故中止余等之東征時,余等應即予以公平處理。惟在余等誓師東征前正在進行訴訟,或由余等之教令正在審理中者,不在此限。

(58)余等應立即歸還劉埃霖之子及威爾斯人一切人質以及作為和平擔保之一切信物與契據。

(59)關於蘇格蘭王亞歷山大,余等將歸還其姊妹,質物,自由與合法權利,一如余等對英格蘭諸男爵之所為,但屬於其父威廉王敬令中所載,而為余等所保有者,不在此限。此一切當依照在英國宮延中之蘇格蘭貴族之意見處理。

(60)余等在上述敖令中所公布之一切習慣與自由,就屬於余等之範圍而言,應為全國臣民,無論僧俗,一律遵守;就屬於諸男爵〔一切貴族〕之範圍而言,應為彼等之附庸共同遵守。

(61)余等之所以作前述諸讓步,在欲歸榮於上帝致國家於富強,但尤在泯除余等與諸男爵間之意見,使彼等永享太平之福,因此,余等願再以下列保證賜予之諸男爵得任意從國中推選男爵二十五人,此二十五人應盡力遵守,維護,同時亦使其餘人等共同遵守余等所頒賜彼等,並以本憲章所賜予之和平與特權。其方法如下:如余等或余等之法官,管家吏或任何其他臣僕,在任何方面乾犯任何人之權利,或破壞任何和平條款而為上述二十五男爵中之四人發覺時,此四人可即至余等之前——如余等不在國內時,則至余等之法官前,一一指出余等之錯誤,要求余等立即設法改正。自錯誤指出之四十日內,如余等,或余等不在國內時,余等之法官不願改正此項錯誤,則該四人應將此事取決於其餘男爵,則此二十五男爵即可聯合全國人民,共同使用其權力,以一切方法向余等施以抑制與壓力,諸如奪取余等之城堡、土地與財產等等,務使此項錯誤終能依照彼等之意見改正而後已。但對余等及余等之王后與子女之人身不得加以侵犯,錯誤一經改正,彼等即應與余等復為群臣如初。國內任何人如欲按上述方法實行,應宣誓服從前述男爵二十五人之命令,並盡其全力與彼等共同向余等施以壓力。余等茲特公開允許任何人皆可作上述宣誓,並允許永不阻止任何人宣誓。國內所有人民,縱其依自己之意志,不願對該二十五男爵宣誓以共同向余等施用壓力者,余等亦應以命令令之宣誓。如上述二十五男爵中有任何人死亡,離國或因故不能執行上述職務時,其餘男爵應依己意自其他男爵中推選另外之人代之,其宣誓方法與上述諸人同。此外,上述二十五男爵於受託執行任務時,倘在出席討論中關於某些事件發生爭端,或有某些男爵被召請後,不願或不能出席時,則出席男爵過半數之決定,或宣布之方案,應被視為合法且具有約束力,一如二十五人全體出席所議決者同。上述二十五男爵應宣誓對前列各項竭誠遵守,並盡力使其餘之人遵守之,而余等亦不得由自己或通過他人自任何人取得任何物品致使上列諸權利與自由廢止或削減。如有此項取得之物,應視同無效與非法,余等自己不得加以利用,亦不得通過任何別人加以利用。

(62)自鬥爭開始以來,余等之僧俗臣民與余等之間所發生之一切敵意,憤怒與仇恨,余等已予寬恕並赦有之。此外,自本朝第十六年復活節起,至和平重建之日止,一切僧俗人民所犯之一切罪過,余等亦已加以寬恕並赦餚之。關於上述各項讓步與諾言,余等茲任命坎特伯里大主教斯提芬勳爵,杜柏林大主教亨利勛。

(63)余等即以此敕令欣然而堅決昭告全國:英國教會應享自由,英國臣民及其子孫後代,將如前述,自余等及余等之後嗣在任何事件與任何時期中,永遠適當而和平,自由而安靜,充分而全然享受上述各項自由,權劑與讓與,余等與諾男爵懼已宣誓,將以忠信與善意遵守上述各條款。上列諸人及其他多人當可為證。