權利法案

內容

1..限制國王的權利,保證議會的立法權,財政權等權利。

2.議會不但掌握制定法律的權利,還可以監督政府和決定重大的經濟政策。

特點

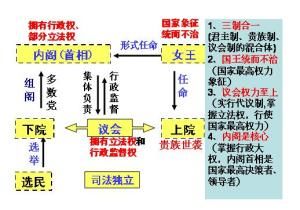

君主處於統而不治的地位

在18世紀時,國王還能運用手中的實權,恩賜官職,籠絡保王勢力,以後,王權逐漸削弱。到19世紀中葉維多利亞女王在位期間,王權大大衰落。法律賦予英王的權力,實際上都是通過議會和內閣去行使,王權成為象徵性的。君主必須根據議會意願行使行政權力。君主名義上是世襲國家元首、聯合王國武裝部隊總司令和英國國教的世襲領袖。

就法律地位而言,君主可以任免首相、各部大臣、高級法官和各屬地的總督,擁有召集、停止和解散議會,批准和公布法律,統帥軍隊、宣戰和媾和等權力。實際上處於統而不治的地位。

與封建專制制度下擁有絕對權威的封建君主相比,立憲君主只能是依憲法而治的君主。其存在主要作為國家的象徵。

在對外交往中,君主代表英國;英王(女王)是英國國家的人格化,提供了國民效忠的對象,成為民族團結的紐帶和國家統一的象徵,現在位女王的頭銜全稱“天佑大不列顛及北愛爾蘭聯合王國和她的其他領土及領地的女王、大英國協元首、基督教護教者伊莉莎白二世”就表明英王的權力;

在日常政治生活中,英王(女王)具有被諮詢權、支持權和敬告權;英王(女王)作為大英國協首腦,還起著維繫大英國協紐帶的作用。

雖然如此,英王仍是資產階級國家政權中不可缺少的部分。作為國家的象徵,英王可以在維護國家團結、調解統治階級內部矛盾等方面發揮作用,或就內政、外交問題提供可資參考的意見;在特殊情況下,也還可以行使憲法賦予的某些權力。

議會成為國家權力中心

光榮革命以後,資產階級和新貴族統治確立,推翻了君主專制,議會的權力大增,資產階級和新貴族在議會通過了一系列旨在限制國王權力的法案。其中,1689年頒布的《權利法案》影響最為深遠。《權利法案》以明確的法律條文,限制國王的權利,保證議會的立法權、財政權等權力。這樣,封建時代的君權神授遭到否定,君主權力由法律賦予,受到法律嚴格制約。

議會君主制政體的權力重心在議會。議會擁有立法權、財政權和對行政的監督權。表面上,議會通過的法案要經過國王批准,實際上這只是一種形式。

英國議會實行兩院制,上院議員不經選舉,由各類貴族組成,故上院也叫貴族院。上院議員有1156人(1980)。下院選舉產生,貴族不得競選下院議員。下院任期5年,屆滿全部改選。下院有議員635人(1980)。

在1832年改革以前,議會選舉制度十分混亂。從中世紀延續下來的一套舊選舉制度沒有改造,議會為一小撮貴族寡頭操縱,議員或是由控制選區的特權人物指派、贈送,或是靠恫嚇或賄賂選民當選,完全不是民主選舉。1832年進行了第1次全國規模的議會改革,調整了選區,取消一部分貴族操縱的“衰敗選區”,補充或分配給新興工業城市以議員席位;整頓了選舉的財產資格。使工業資產階級的代表得以進入議會,大大加強了在議會中的作用,為工業資本主義的進一步發展提供了保障。1867、1884年又一再降低選民的財產資格限制。1872年,議會通過秘密投票法,使選民能夠自由表達個人意志;1883年通過取締選舉舞弊法;1885年,在英國歷史上第一次確定按人口分配議席的原則。通過19世紀中期議會這一系列的改革,資產階級爭得政治統治權,打擊並排擠王權和貴族對議會的控制,使議會下院成為表達資產階級意志的最高權力機構,促進了議會民主。20世紀以來,選舉權不斷擴大。1969年《人民代表製法》規定,凡年滿18歲以上沒有被法律剝奪投票資格的英國公民,都享有平等選舉權。又規定,年滿21歲以上的英國男女臣民(除法律規定的少數例外),經所在選區兩名選民提名、8名選民同意者,可登記為候選人。候選人名單,一般由參加競選的各黨派提出。

議會的職權主要由下院行使。立法的程式一般是提出議案、議會辯論、經三讀通過、送交另一院通過,最後呈英王批准頒布。英王批准只是一種形式,從18世紀初葉以來,英王從未行使過否決權。

議會的財政權由下院行使,實際上議會對財政起不了監督作用,財政大權為內閣一手把持。

議會對行政的監督權可通過多種方式進行。議員有權對政府大臣的工作提出質詢;有權對政府的政策進行辯論;批准或否決政府締結的條約。最後,議會有權對政府提出不信任案,這是對政府監督的最重要手段。在如果不信任案通過,根據責任內閣制的原則,內閣必須辭職,或提請國王解散下院,提前大選。

議會君主制所確定的議會至上原則,在19世紀中期確曾一度成為政治生活的現實。從19世紀末葉以來,隨英國政治制度漸趨保守,議會在國家機構中的實際地位和作用下降。國家權力的重心逐漸轉移到內閣和首相手中。

國王必須信奉英國國教(即新教徒)

這意味著天主教徒或同天主教徒結婚者不得繼承王位。

內閣

簡介

中央政府及其核心內閣是最高國家行政機關。內閣由占議會多數席位的政黨組成。議會大選後,國王任命議會多數黨領袖為首相併授權由他組閣,批准他提出的內閣成員名單。內閣大臣由議員充任。

英國的內閣最早是由中世紀後期的樞密院外交委員會演化而來。該委員會在那時已有內閣之稱,但性質是封建君主的諮詢機構。1694年,威廉三世(1689~1702在位)從支持他的輝格黨中任命樞密院成員,組成輝格黨內閣。但當時輝格黨在議會中並不占多數。1714年,喬治一世(1714~1727在位)即位,因不通英語,逐漸不出席內閣會議。1721年,下院多數黨輝格黨領袖、內閣首席大臣兼財政大臣R.沃波爾取代國王而成為內閣首腦。沃波爾內閣是英國第一屆正規內閣。但“內閣”一詞,直到1900年才見於官方正式檔案,而首相直到1905年才開始接受國王的委任狀。1937年的《國王大臣法》才使內閣的名稱和首相的職位有了成文的法律根據。1742年,沃波爾因失去議會的支持而辭職,他這一行為開創了內閣得不到議會信任時必須辭職的先例。1784年,W.皮特(小)首相遭到議會下院反對時,提請國王解散下院,提前大選,獲勝後乃繼續任職。他的作法也成為慣例。到19世紀中期,議會、內閣的職能和制度進一步完善,責任內閣制最後形成。

1741年的英國下議院

1741年的英國下議院責任內閣制要求內閣對議會負責,接受議會監督。但在現實生活中,內閣對議會負責的原則往往變成內閣對議會、主要是對下院的控制。在英國的政體中,立法權和行政權並不分立,議會下院是最高立法機關,但立法的實權操在內閣手中。實際上,絕大多數議案來自內閣,並總是在議會優先討論,得到通過。這樣,內閣既參與立法,又負責行政,實際上使議會和君主都從屬於自己。

首相

內閣是政府的領導核心,其中心人物是內閣首相。按慣例首相兼任內閣首席財政大臣。在內閣出現早期,首相多由貴族議員出任,後來是下院議員任首相者居多。近百年來,首相只來自下院已成慣例。首相既是行政首腦,又是議會多數黨領袖,他集行政和立法大權於一身,控制著國家的統治大權。

評價

傳統馬克思主義認為立憲君主制優於專制君主制,但共和制又優於立憲君主制,比如歷史學家劉宗緒、劉祚昌、唐德剛等都反對簡單地把君主制與封建殘餘等同,認為在特定歷史環境下君主立憲制對社會發展的推動作用可能更大。

比如英國資產階級革命確立的君主立憲政體大大削弱了國王的權力,議會及政府逐步掌握了治理國家的權力,結束了英國的封建專制制度,使得英國走上資產階級政治民主化的道路,有利於資本主義的發展。它代表了歷史發展的趨勢,是歷史的一大進步。不僅對鞏固資產階級在英國的統治起了巨大的作用,而且對其他國家的資產階級建立新的制度,也有著巨大影響。

進入21世紀的中國,對傳統的君主制有了一個新的看法。一些學者認為應該從人文的角度重新定位君主制中君主在國民中的精神領袖作用,擯棄封建殘餘的不當說法。

簡要概括:英國君主立憲制是以代議制為基礎,以責任內閣制為核心的。英國國王是國家元首,但平常僅僅扮演儀式性的角色,實際最高行政首長是首相。

英國資本主義的產生及發展歷程:

新航路開闢以後,從歐洲、美洲和非洲等地的交通往來日益密切,世界開始連成一個整體;歐洲大西洋沿岸工商業經濟繁榮起來,促進了資本主義的產生和發展。新航路開闢以後,歐洲主要商道和貿易中心從地中海區域轉移到大西洋沿岸,英國人利用有利的位置拓展對外貿易、進行殖民掠奪,為英國積累了巨額資本,推動了英國資本主義經濟的迅速發展,促使英國出現了新興資產階級和從事資本主義經濟活動的新貴族。17世紀時,斯圖亞特王朝的封建統治嚴重阻礙了英國資本主義的發展。1642年英國國王查理一世召集議會開會,議員們對國王的獨斷專權進行猛烈的抨擊,要求限制國王的權利。1642年,國王討伐議會,內戰爆發,議會打敗國王軍隊。1649年,查理一世被推上斷頭台,英國成立了共和國。共和國時期,克倫威爾擔任“護國主”,實行有利於資產階級和新貴族的政策,促進了英國資本主義的發展。克倫威爾去世後,查理二世復辟。1688年資產階級和新貴族聯合反國王人士發動宮廷政變,英國資產階級革命完成。1689年英國議會通過《權利法案》,君主立憲制的資產階級統治開始確立起來。英國資產階級通過革命推翻了封建君主專制,確立了自己的統治地位,為發展資本主義掃清了道路。18世紀中期,英國商品越來越多地銷往海外,手工工場的生產供不應求。為了提高產量,人們想方設法改進生產技術,促使人們將工場手工業發展到大機器生產,於是18世紀60年代爆發了第一次工業革命,使英國資本主義的發展進入重要階段。期中,瓦特發明了改良蒸汽機,1785年以後,瓦特的改良蒸汽機被廣泛套用。人們利用蒸汽機提供的動力帶動機器,進行生產,極大地促進了大工廠生產的發展,從此,人類進入了“蒸汽時代”。1840年前後,英國大機器生產已經成為工業生產的主要方式,工業革命完成。17世紀以後,英國走上了殖民爭奪的道路。它相繼打敗競爭對手西班牙、荷蘭和法國。到18世紀後半期,英國在世界各大洲建立了殖民地。英國通過在殖民地的殖民侵略,掠奪了無數的財富,發展國內經濟,積累了巨額資本;同時,這些殖民地也為英國工業生產提供了巨大的海外市場,進一步刺激了工業的發展,促進英國迅速成長為資本主義強國。19世紀上半期,英國已有長足發展,成為最大的資本主義國家。為了開闢國外市場、推銷工業品、掠奪廉價的工業原料,英國把侵略矛頭指向地域遼闊、人口眾多的中國作為他們擴大海外市場的目標。

參考材料

W.I.Jennings, Parliament, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, England, 1957. J.S. 密爾著,汪琯譯.《代議制政府》,商務印書館,北京,1982。(J.S. Mill, Considerations on Representative Government, London,1925.)