歷史

起源與計畫

舊金山灣區快速交通系統標誌

舊金山灣區快速交通系統標誌由於戰後遷移造成舊金山灣區的人口增加,舊金山灣區的快速交通系統於1946年初次被灣區的商業領袖所提出。一個由海軍及陸軍聯合組成的部隊則認為需要立刻建立一個新的過海灣交通方式,以解決海灣大橋的擁塞問題。在舊金山灣海底建立一個軌道用隧道則是在1900年代初期首次被關鍵系統(Key System)的法蘭西·波拉克斯·史密斯(Francis "borax" Smith)提出,並且被認為是解決各縣之間快速交通交通連結方式的最佳方式。

事實上,現有灣區快速交通多數涵蓋區域正是由“關鍵系統”在1900年代所提出,提出內容還包括輕軌電車及郊區電車路網,並利用海灣大橋的下層穿越舊金山灣;但是,在1950年代因為來自乘客減少、汽車業及高速公路計畫業者的聯合壓力,此系統計畫被取消。

然而,在1950年代時,一個實際的快速交通系統計畫已經開始進行;1951年,加利福尼亞州州議會通過成立舊金山灣區快速交通系統委員會(San Francisco Bay Area Rapid Transit Commission),以研究舊金山灣區的長期運輸需求,委員會在1957年提出的最後報告中,所建議的減少交通擁塞的最便宜的解決方案,是建立一個快速交通委員會,負責興建及經營一個連結各城市及郊區的高速快速交通系統,共有九個縣被列入此計畫中。

根據此報告,舊金山灣區快速交通系統(San Francisco Bay Area Rapid Transit District)於1957年由加利福尼亞州州議會所成立,成立時的成員包括了阿拉米達縣、康特拉科斯塔縣、馬林縣、舊金山縣及聖馬刁縣。

聖塔克拉拉縣被排除在最初興建範圍之外,但已計畫提供服務至帕羅奧多及費利蒙,並且選擇興建聖塔克拉拉高速公路系統取代之。

1961年,新系統的最終計畫送交灣區快速交通所屬的五個縣首長批准,系統預計連結康科特(Concord)、列治文(Richmond)、費利蒙、帕拉奧多及諾瓦托。

除了聖馬刁縣以外的各縣皆通過提案,因此聖馬刁縣決定退出灣區快速交通系統,改引用成本較高但已開始提供服務的舊金山及聖荷西鐵路(南太平洋鐵路的一部份,加州通勤火車前身),推測聖馬刁縣是擔心會因為聖馬刁線將來自聖塔克拉拉縣的消費者前往舊金山市區消費,而減少縣內商店的收入。幾年後,因為列車通過金門大橋的可行性引起爭議,此外,由於聖馬刁縣的退出,使得快速交通系統的分擔費用增加,使得馬林縣的稅基不足以支付;馬林縣選擇退出系統。 舊金山灣區快速交通系統,最後於1962年由各參予縣的選舉人批准。

初期建設

灣區快速交通於1964年6月19日動工,由當時的美國總統林登·詹森,在康特拉科斯塔縣的康科德及核桃溪之間的測試軌4.4英里(7.1公里)處進行動工儀式。

整體工程包括了奧克蘭市區、舊金山Market Street和柏克萊的地下段,穿越柏克萊丘的3.5英里(5.6公里)隧道,於奧克蘭及舊金山之間舊金山灣海底長達3.6英里(5.8公里)的過海灣隧道,此隧道是世界上最長、最深的沉入式隧道,共由57段組成。此海底隧道於1969年完成,工程花費為1億8千萬美元。

營運

舊金山灣區快速交通系統於1972年9月11日開始提供正式載客營運,美國總統理查·尼克森於1972年9月27日搭乘此快速交通系統;兩年後,過海灣隧道於1974年9月16日開始使用後,最初系統全部完成,共有四條支線,分別延伸至達利市、康科德、列治文及費利蒙。

1979年1月,一輛正在通過過海灣隧道的電車發生電氣火災,造成一名消防隊員死亡,快速交通系統因此暫停服務兩月。比起現在,當時的電車更容易燃燒;從此事件起,灣區快速交通定期舉行消防演習,電車內座椅並改用耐燃燒的材質。

1989年的Loma Prieta地震,造成舊金山的多數高速公路嚴重受損,而灣區快速交通系統具有防震的設計;地震後六個小時,灣區快速交通的列車開始恢復營運,成為舊金山灣區內唯一可以跨越多數地區的運輸系統。但在後續的餘震中,營運仍然需要暫停數小時,直到以人力確認所有軌道及各隧道的損害狀況後,才能恢復營運。

在一度退出灣區快速交通系統的聖馬刁縣願意提供2億美金後,使得系統延伸到舊金山灣區的東邊的構想出現契機。

北康科德延伸線共分兩階段開通,先於1995年12月16日通至北康科德/馬丁尼茲站,一年後的1996年12月7日,全線通至匹茲堡/灣點站。達利市站至科馬站路段於1996年2月24日通車。1997年3月10日,從卡斯特羅谷站至都柏林/普萊森頓站的延伸線通車。

灣區快速交通系統的公會曾於1997年罷工六天,造成嚴重的不便;2001年的勞資談判中,工會贏得了分為四年增加24%薪資以及津貼的協定。另一次的罷工威脅發生於2005年7月6日,勞資雙方直到最後幾分鐘才獲得協定。2009年,由於系統即將面臨約三億一千萬美元的虧損,管理當局提出減薪計畫以達成四年內精簡一億美元人事成本的目標,BART第二大工會ATU(Amalgamated Transit Union)為表達不滿(主要是工作時數規定而非薪資),宣布自同年8月17日零時起發動罷工,雙方在開始前六小時達成初步協定,罷工因而取消,灣區民眾也避免了又一次的交通噩夢。

系統細節

灣區快速交通軌道總長為104英里(167千米),設有43座車站。系統軌距為5.5英尺(1.676米),屬於寬軌。採用寬軌的原由是為了提供更高的穩定性(部分因為計畫中的金門大橋路線),使得由鋁與玻璃纖維製成的輕質量列車能更平穩地行駛,另外的考量也包括了政治層面與經濟層面。

一些批評者指出使用寬軌沒什麼技術性的優點,但卻給使用其他軌道系統、貨車或者是乘客帶來了極大的障礙。舉例來說,法國、德國、日本的高速鐵路網都採用標準軌距,而且車輛運轉速度更快。若非全部,多數營運中的輕軌系統都采輕質量列車及標準軌距鐵軌。寬軌令建築工程更為困難,例如路軌設備必須為按照客戶所需而建造;此外,非標準軌亦使訂購新列車的價格上升,主要原因是列車須特別訂造,而不能按照標準軌而建造。

列車最高營運速度為每小時80英里(129千米),而全線之平均車速為每小時33英里(約53公里,含每車站之20秒停車時間)。列車最短可以3個車廂形式運作,而最長則可達10車。

灣區快速交通以第三軌形式運作,電壓為直流電1000伏特,電力透過第三條軌道傳輸至列車。在島式月台的車站,帶電軌是位於路軌的右方,而側式月台的車站則在左方。同時,帶電軌上亦貼有大量告示,以警告乘客第三軌帶有高壓電。

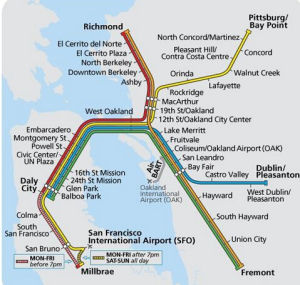

灣區快速交通現時共有5條路線,而有部分路線在同一條路軌上有多於一條分支線。各線的班次均是平日每15分鐘一班,周末及假日則為20分鐘。因有部分車站同時有4條線可到達,故每隔3-4分鐘便有一班列車到達。

灣區快速交通逢平日的首班列車在上午4時開出,周末是6時,假日是8時,而尾班車則為約午夜時分。

管理

灣區快速交通局是一個特殊政府機構,為加利福尼亞州的阿拉米達縣、康特拉科斯塔縣與舊金山縣共同創立,由一個委員會負責管理,委員會由九位分別代表舊金山灣區各地區的代表所組成。此外,舊金山灣區快速交通系統擁有自己的警察系統。