自身剪下

自身剪下套環狀的內含子能夠促進自身的剪下

摘要/內容:在分子生物學中,最令人驚訝的發現之一就是基因的編碼區是由彼此分離的小片段――外顯子(exon)組成的,插入在在外顯子間的非編碼區域則稱為內含子(introns)。在DNA轉錄為RNA後,只有在內含子被剪下(掉),外顯子被剪接在一起,RNA才能夠離開細胞核。

自從1977年內含子被發現以來,剪接過程中的各種細節問題就一直是人們研究的熱點。在剪接過程中,內含子兩個末端必須非常靠近,已有許多蛋白被確認能夠輔助這一過程。在這些蛋白中,有一組稱為hnRNAP的蛋白被認為能夠幫助尚未剪下的RNA完成剪接,但具體機制仍不清楚。目前,一個普遍為人們認同的觀點是,hnRNP家族中的一個亞群hnRNPA/B蛋白,起到了負調控的作用。當它們結合到某些外顯子上時,這些外顯子就不會在成熟的RNA中出現。關於這一問題RebeccaMartinez-Contreras,BenoitChabot及其同事發現當hnRNPA/B或hnRNPF/H結合到內含子剪下位點附近時,就促進了這些內含子的剪下。

作者人工合成了一個人為擴大的超過1000個核苷酸的內含子,這種長片段的RNA不能被機體有效剪接。但在其兩端添加hnRNPA/B結合位點時,這個內含子的剪下效率就會提高4倍。他們的研究還發現,即使這些hnRNPA/B結合位點不在RNA自身上,但只要它們接近內含子的兩端,它們也一樣能夠發揮作用。作者將一些短的包含hnRNPA/B結合位點的RNA片斷掛在內含子的兩端,這就可以讓hnRNPA/B蛋白更容易定位內含子的末端,這時內含子的剪下效率也會得到提高。當結合位點位於內含子內部時――無論這種結合位點是存在於內含子自身,還是通過短RAN片段黏附所提供,內含子都得不到有效的剪下。對hnRNP家族的另一成員hnRNPF/H進行相同實驗,也得到了相同結果。

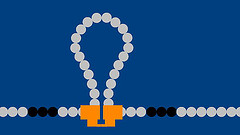

在細胞中,兩個hnRNP蛋白分別結合到一個內含子的兩個末端,隨後再相互作用並形成一個套環結構,這樣就幫組了細胞對內含子的剪下。

為此,作者提出一個模型來解釋這一結果:結合到RNA上的hnRNP蛋白彼此間相互作用,將內含子的兩端拉到一起形成一個套環結構,以利於剪下裝置對內含子的剪下。為了進一步證實這一模型,作者提出即使僅在內含子兩端插入互補的RNA序列,剪下作用也能夠被增強。這兩個實驗的共同之處在於它們都能夠促進內含子的兩端結合到一起,形成了一個套環結構,而內含子剪下的效率也隨之提高。

然而他們也注意到在一些內含子中,一個僅僅位於內含子上游一端的hnRNP蛋白結合位點就足以提高剪下效率,而且這種效率與兩個末端都存在結合位點時相差不大。這可能是因為個別的內含子其本身就帶有一個能和hnRNPA/B蛋白結合的序列,便能代替缺失的hnRNPA/B結合位點,行使其功能,促使內含子套環的形成。對這一假說的證實或否定還需要進一步的實驗證明。儘管如此,這一模型仍然很具有吸引力,因為在很多人類的內含子兩端都富含這種hnRNP蛋白結合位點,作者認為hnRNP蛋白能夠重塑剪接前的RNA結構這一機制,很可能是眾多基因的剪接或選擇性剪接過程中的基本性質。