歷史發展

臨邛古城

臨邛古城前院分樓上樓下兩層,一樓主要陳列的是雜件、奇石、根雕、古陶瓷等,二樓陳列的主要是古舊生活用具、古舊書刊字畫、古錢幣等。後院是一座嵌套的院中院,是臨邛書畫沙龍的活動場所。這裡有古錢幣、青銅器、陶器、印石、古鐘、字畫、唐代中期邛窯燒制的瓷器唐三彩、宋代博古圖、清代步韻圖、鄭板橋的竹、新疆的和田白玉等。

據史料記載,秦惠文王更元九年(前316年)滅蜀以後,由於政治和軍事需要,於更元十四年(前311年)派蜀守張若主持修建三城(一說張儀亦參與修築事宜)。因臨近邛民(邛族)聚居地,故取名臨邛。據《華陽國志·蜀志》載:“城周圍(一作回)六里,高五丈。造作下倉,上皆有屋,而見觀樓射欄。”城的主體為木結構。當時郡縣制尚未普及,臨邛城實為縣的雛形,轄今崇慶、新津、灌縣、大邑等地。

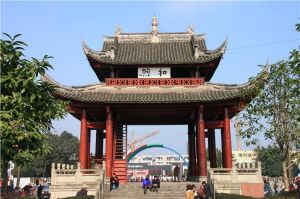

臨邛古城景點

臨邛古城景點其間,明憲宗成化十九年,官府用泥土築成簡陋城垣,歷30餘年而崩裂。武宗正德十六年,知州李廷詔主持改築,城有四門,各門均建城樓。樓上塑“魁星點斗”泥像,城牆外圍開鑿護城河。明末清初,戰亂頻仍,州城殘破,戶口銳減,常有虎豹出沒。直至康熙三十二年(公元1693年)知州戚延裔捐資助修城垣,民得安居。

由衝突到和諧,到繁榮互市,是臨邛古城在歷史上的大亮點。歷代執政者數度重建或修繕,臨邛縣城從未離開過現在的城區範圍。據載,臨邛城先後四次移址。

《元和志》載,卓王孫故宅在“縣南五里”。從中推斷出,最早的臨邛城是在城南五里。據考證,西漢末年,蜀郡太守公孫述另建的後世稱為公孫述城的臨邛新城,在舊城區的西北;西魏時期再建的城池在城西南二里……專家認為,先後的四個城址或大致重合,或相距不遠,均在今天的臨邛城區範圍。

2008年邛窯文化產業園用地指標已經落實,規劃為邛窯博物館、遊客接待中心、停車場等,相關基礎設施方案已通過評審並報送國家文物局。此外,邛崍市文物管理局和相關部門在國家、省、成都市文物部門的大力支持下,已完成了《邛窯遺址公園修建性詳規》、《邛窯遺址一號、五號窯包保護展示建築修建設計方案》、《邛窯遺址公園環境整治方案》,並通過省文物局組織專家評審,上報國家文物局,計畫在8月完成方案的設計,進行招投標並啟動實施。

主要景點

文君故居

文君故居

文君故居文君井早在唐代便已聞名遐邇,現存園林基本保存清代風格,曲廊花徑勾連,步移景換,是江南園林與川西園林融合之精品。園內有琴台、漾虛樓、水香榭、當壚亭、凌雲堂、四角亭等古建築與月池、曲檻迴廊、假山、竹木相映,錯落有致,曲徑通幽,玲瓏典雅。“文君當壚·相如滌器”的千古愛情絕唱被譽為“東方愛情經典”,文君故居也被譽為“千古第一愛情名園”。

回瀾塔

臨邛古城回瀾塔

臨邛古城回瀾塔塔始建於明代萬曆年間,毀於明末,清乾隆、同治、光緒三個時期陸續重建,於光緒八年續修竣工,塔基為紅砂石,塔身為青磚對縫砌築,每層塔身中央為神堂,從一層到七層塔門橫額分別題刻“鎮江塔”、“福祿來崇”、“江漢朝宗”、“德被全川”、“三元鼎峙”、“科甲綿延”、“孝友精忠”,各層分別供奉伍子胥、范蠡、關羽、李冰、蘇軾、岳飛。

其修建作用一是“洄文風既倒之狂瀾”,二是鎮江之用。迎波瀾、送長風、指示津梁,歷經百餘年至今完好,可登臨頂層盡覽南河美景。

白鶴山

位於城西3公里處,相傳漢代經學家胡安曾隱居山中“點易”,得道於此,跨白鶴飛升,故名;因有白居易《長恨歌》中“臨邛道士鴻都客,能以精誠致魂魄”所指“臨邛道士墓”而聞名於世。 臨邛古城白鶴山

臨邛古城白鶴山據宋魏了翁《邛州白鶴山營造記》,山上鶴林寺始建於隋,為川西著名佛教寺廟,省重點宗教活動場所。白鶴山主峰海拔760米,景區面積約5平方公里。

上接竹溪湖、磐陀寺,下連齊口、九里泮。青山綠水環抱之中。山上樹木參天,古剎紅牆掩映其間,千百年來,文人結廬,道人鑿室,佛家修寺,遊人如織,有西塔、石刻彌勒、四明樓、常安明讀書台、魏了翁祠、“臨邛道士墓”等景點。其“書台桂影”、“易洞秋風”分別被列入古“臨邛八景”。

2008年12月,成都市林業和園林管理局批准設立“成都市白鶴山森林公園”。

竹溪湖

竹溪湖湖

竹溪湖湖原國防部長張愛萍將軍於1985年蒞臨,揮毫題寫“竹溪湖”三字,鐫刻在水庫大壩左側石碑上。主要有十里竹溪、廣場彩虹、大壩飛玉、古寺千佛、飛來仙島、松樓聽濤、玉掌翠湖、鰲口荷紅八大景點。

湖心島上有全國重點文物保護單位唐代花置寺摩崖造像。湖域狀若手掌,綠島點綴其間,青山爽朗,綠水清淨,日裡披滿陽光,夜裡綴滿星辰。湖面青波蕩漾、遊艇賽逐,岸邊鳥鳴蝶舞,白鶴戲水,遊山玩水,其樂無窮。