詞牌釋義

〔題考〕 本調之創,本詠水仙,厥後依調填詞,多屬泛詠;字數增減,體乃增多。據萬氏【詞律】所收,有五十四字者、五十六字者,五十八字者有七體之多;更有六十二、七十四、九十三字者。至六十字者,除本調外,又有秦觀一首,尾三字作仄平仄;顧敻一首,尾作三字兩句,俱非正格。歐公此調,據【野客叢談】云:“歐陽永叔任河南推官,親一妓。時錢文僖公為西京留守。一日,宴於後園,客集而歐與妓皆不至,移時方來。錢責妓云:‘末至何也?’妓云:‘中暑,往涼堂睡覺,失金釵,猶未見。’錢曰:‘若得歐推官一詞,當為償汝。’歐即席賦此。坐皆擊節,命妓滿斟送歐。而令公庫償釵。”因即注題“妓席”,而後人即奉為﹝臨江仙﹞調為正宗。

〔題考〕 本調之創,本詠水仙,厥後依調填詞,多屬泛詠;字數增減,體乃增多。據萬氏【詞律】所收,有五十四字者、五十六字者,五十八字者有七體之多;更有六十二、七十四、九十三字者。至六十字者,除本調外,又有秦觀一首,尾三字作仄平仄;顧敻一首,尾作三字兩句,俱非正格。歐公此調,據【野客叢談】云:“歐陽永叔任河南推官,親一妓。時錢文僖公為西京留守。一日,宴於後園,客集而歐與妓皆不至,移時方來。錢責妓云:‘末至何也?’妓云:‘中暑,往涼堂睡覺,失金釵,猶未見。’錢曰:‘若得歐推官一詞,當為償汝。’歐即席賦此。坐皆擊節,命妓滿斟送歐。而令公庫償釵。”因即注題“妓席”,而後人即奉為﹝臨江仙﹞調為正宗。 〔作法〕 本調六十字,前後闋相同。起為仄起仄收之七言句,不用韻。次為六字句,用韻。第三句為平起平韻之七言句,故一三兩字平仄不拘。四五兩句恰與仄起五言絕句末二句句法相同;每句第一字亦不拘平仄。

池外輕雷池上雨,

⊙●⊙○○●●(句)

雨聲滴碎荷聲。

⊙○⊙●○△(平韻)

小樓西角斷虹明。

⊙○⊙●●○△(協平韻)

闌乾私倚處,

⊙○○●●(句)

遙見月華生。

⊙●●○△(協平韻)

燕子飛來窺畫棟,

⊙●⊙○○●●(句)

玉鉤垂下簾旌。

⊙○⊙●○△(協平韻)

涼波不動簟紋平。

⊙○⊙●●○△(協平韻)

水晶雙枕畔,

⊙○○●●(句)

猶有墮釵橫。

⊙●●○△(協平韻)

原文

臨江仙(送錢穆父)一別都門三改火,天涯踏盡紅塵。依然一笑作春溫。無波真古井,有節是秋筠。

惆悵孤帆連夜發,送行淡月微雲。樽前不用翠眉顰。人生如逆旅,我亦是行人。

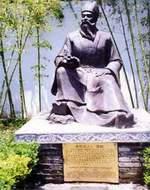

作者簡介

蘇軾(1037~1101),字子瞻,號東坡居士,北宋眉山人。是著名的文學家,唐宋散文八大家之一。他學識淵博,多才多藝,在書法、繪畫、詩詞、散文各方面都有很高造詣。他的書法與蔡襄、黃庭堅、米芾合稱“宋四家”;善畫竹木怪石,其畫論,書論也有卓見。是北宋繼歐陽修之後的文壇領袖,散文與歐陽修齊名;詩歌與黃庭堅齊名;他的詞氣勢磅礴,風格豪放,一改詞的婉約,與南宋辛棄疾並稱“蘇辛”,共為豪放派詞人。嘉佑二午(1057)進士,任福昌縣主簿、大理評事、簽書鳳翔府節度判官,召直史館。神宗元豐二年(1079)知湖州時,以訕謗系御史台獄,三年貶黃州團練使,築室於東坡,自號東坡居士。後量移諸州。哲宗元佑元年(1086)還朝,為中書舍人,翰林學士。知制誥。九年,又被劾奏譏斥先朝,遠貶惠州、儋州,元符三年(1100),始被召北歸,卒於常州。著有《東坡全集》一百十五卷,今存。

賞析

這首詞是宋哲宗元佑六年春蘇軾知杭州時,為送別自越州(今浙江紹興)北徙途經杭州的老友錢穆父(名勰)而作。全詞一改以往送別詩詞纏綿感傷、哀怨愁苦或慷慨悲涼的格調,創新意於法度之中,寄妙理於豪放之外,議論風生,直抒性情,寫得既有情韻,又富理趣,充分體現了作者曠達灑脫的個性風貌。詞人對老友的眷眷惜別之情,寫得深沉細膩,婉轉回互,一波三折,動人心弦。詞的上片寫與友人久別重逢。元佑初年,蘇軾在朝為起居舍人,錢穆父為中書舍人,氣類相善,友誼甚篤。元佑三年穆父出知越州,都門帳飲時,蘇軾曾賦詩贈別。歲月如流,此次在杭州重聚,已是別後的第三個年頭了。三年來,穆父奔走於京城、吳越之間,此次又遠赴瀛州,真可謂“天涯踏盡紅塵”。分別雖久,可情誼彌堅,相見歡笑,猶如春日之和煦。更為可喜的是友人與自己都能以道自守,保持耿介風節,借用白居易《贈元稹》詩句來說,即“無波古井水,有節秋竹竿”。作者認為,穆父出守越州,同自己一樣,是由於在朝好議論政事,為言官所攻。

以上數句,先從時間著筆,回憶前番離別,再就空間落墨,概述仕宦生涯,接下來抒發作者對仕宦失意、久處逆境所持的達觀態度,並用對偶連喻的句式,通過對友人純一道心、保持名節的讚頌,表明了自己淡泊的心境和堅貞的操守。詞的上片既是對友人輔君治國、堅持操守的安慰和支持,也是詞人半生經歷、松柏節操的自我寫照,是詞人的自勉自勵,寓有強烈的身世之感。明寫主,暗寓客;以主慰客,客與主同,表現出作者與友人肝膽相照,志同道合。

詞的下片切入正題,寫月夜送別友人。“惆悵孤帆連夜發,送行淡月微雲”一句,描繪出一種淒清幽冷的氛圍,渲染了作者與友人分別時抑鬱無歡的心情。“樽前不用翠眉顰”一句,由哀愁轉為曠達、豪邁,說離宴中歌舞相伴的歌妓用不著為離愁別恨而哀怨。這一句,其用意一是不要增加行者與送者臨歧的悲感,二是世間離別本也是常事,則亦不用哀愁。這二者似乎有矛盾,實則可以統一在強抑悲懷、勉為達觀這一點上,這符合蘇軾在宦途多故之後鍛鍊出來的思想性格。詞末二句言何必為暫時離別傷情,其實人生如寄,李白《春夜宴從弟桃花園序》云:“夫天地者,萬物之逆旅也,光陰者,百代之過客也。”既然人人都是天地間的過客,又何必計較眼前聚散和江南江北呢?詞的結尾,以對友人的慰勉和開釋胸懷總收全詞,既動之以情,又揭示出得失兩忘、萬物齊一的人生態度。

蘇軾一生雖積極入世,具有鮮明的政治理想和政治主張,但另一方面又受老莊及佛家思想影響頗深,每當官場失意、處境艱難時,他總能“游於物之外”,“無所往而不樂”,以一種恬淡自安、閒雅自適的態度來應對外界的紛紛擾擾,表現出超然物外、隨遇而安的曠達、灑脫情懷。這首送別詞中的“一笑作春溫”、“樽前不用翠眉顰。人生如逆旅,我亦是行人”等句,是蘇軾這種豪放性格、達觀態度的集中體現。然而在這些曠達之語的背後,仍能體察出詞人對仕宦浮沉的淡淡惆悵,以及對身世飄零的深沉慨嘆。

注釋

1.錢穆父:名勰,又稱錢四。元佑三年,因坐奏開封府獄空不實,出知越州(今浙江紹興)。元佑五年,又徙知瀛洲(治所在今河北河間)。元佑六年春,錢穆父赴任途中經過杭州,蘇軾作此詞以送。2.改火:古時鑽木取火,因四季不同而改用不同的木材,稱為“改火”。後來以“改火”指一年。三改火:即過了三年。《論語集解》馬融曰:“周書月令有更火之文。春取榆柳之火,夏取棗杏之火,季夏取桑柘之火,秋取柞楢之火,冬取槐檀之火。一年之中,鑽火各異木,故曰‘改火’。”

3.“無波”二句:化用白居易《贈元稹》“無波古井水,有節秋竹竿”句。古井無波:古井枯竭,不起波瀾,比喻人心寂然不動。節:竹節,比喻人之節操。筠:堅韌的竹皮,引申為竹之別稱。

4.尊:酒器。翠眉:用黛螺描畫過的眉。顰:皺眉。宋代官吏宴飲,多有官伎歌舞侑酒,這裡表面是勸歌伎不要悲傷,實際上是勸慰友人不必哀愁。

5.逆旅:客舍。