簡史

布羅卡

布羅卡套用價值

套用價值

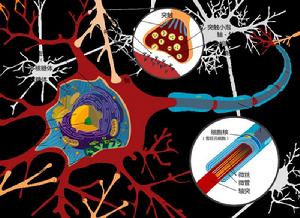

套用價值臨床神經心理學的檢查可以幫助醫師決定是否需要對那些尚未確診的腦疾患病人進一步做一些較為複雜的特殊檢查,而避免許多不必要的、往往會給病人帶來一些痛苦或可能傷害的檢查。 臨床神經心理學的檢查不僅可以評價各種治療方法的作用,而且它本身也可作為一項治療措施。它能加快腦損傷代償的速度,促進腦功能的恢復。通過視覺、聽覺或觸覺的形式向患有一側腦損傷的病人呈現“易於用口語表達”(簡稱EV)或“難於用口語表達”(簡稱DV)的材料,不但能對損傷側與健康側的工作效率進行測定和比較,而且它又是一個刺激大腦和促進功能代償的手段。例如,對於因一側腦半球受損傷而呈現出言語障礙的病人,在診治過程中,可先用此法測定何側腦半球發生了功能代償,然後集中施治於該側半球,用成套測驗中的EV材料作為刺激該側半球的手段,每日定時作如下測驗,即詞和EV圖片的視覺辨認;延緩的語音成對比較;字形的觸摸辨認等。用這類測驗對所選定的大腦半球進行刺激,稱之為“腦功能療法”。最近研究發現,感覺刺激的性質和型式,與神經元的生長和功能發展有關。

理論意義

理論意義

理論意義研究狀況

研究狀況

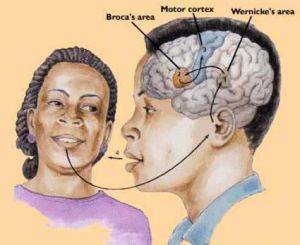

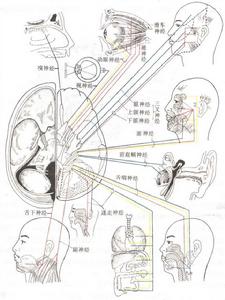

研究狀況斯佩里通過實驗詳細地測試了“裂腦人”的各種心理活動。實驗中,他在裂腦人面前放置一個能反映文字或圖畫的螢幕,要求裂腦人正視螢幕的中心點,再用帶有速示器裝置的幻燈機將文字或圖畫以1/10秒的速度閃現在螢幕的左半邊或右半邊。左半邊的映象只能傳送到右半球;而右半邊的映象則只能傳送到左半球。在螢幕之前,需放置一個夾層桌子,被試可分別將左、右兩手伸入夾層桌內,觸摸其不能見到的各種物品。 研究發現,當視覺的或觸覺的信息呈現給左半球時,病人能用口頭或書面作正確的描述;當同一信息呈現給右半球時,卻不能引出病人的口頭或書面的反應。然而在非言語的測驗中,某些病人卻能確認它。一般認為,言語中樞是在左半球;但是,如果用“點火”、“盛水”和“測距”等詞語顯示給左半視野,某些病人會正確地摸出火柴、玻璃杯和尺子,與上述信息各相對應。這表明右半球雖然沒有口語表達功能,卻有識別簡單文字的能力。右半球所具備的一些言語功能,在各被試中間是存有差異的,成績最好的病人甚至能在沒有視覺的幫助下,用左手把放在桌面上的3個或4個塑膠字母拼成簡單的詞,甚至拼成抽象的詞,但卻不能說出所拼的詞。

研究狀況

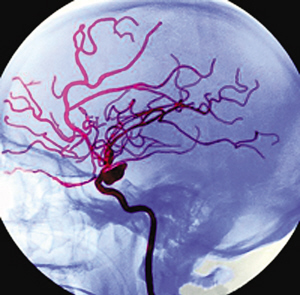

研究狀況臨床神經心理學研究為探討腦和意識等一些重大理論問題提供了寶貴的資料。任何心理現象的產生和心理過程的進行,都必須以清醒的意識狀況為基礎,即要有一定的覺醒水平。以往談到覺醒水平首先想到的是非特異性傳導系統(網狀結構上行激活系統)的功能。根據臨床神經心理學的最新研究發現,有一定目的或計畫所引起的複雜的程式活動,具有高度選擇性,必須具有高度的覺醒水平才能完成這種有意識的行為。來自網狀結構的衝動卻難以保持皮層足夠的興奮性;維持和調節皮層覺醒水平的神經結構還有額葉。實驗證明,通過額葉內側部分與網狀結構的聯繫,強烈的意向使上行激活系統進一步動員起來,從而又提高額葉的活動水平。額葉對整個大腦皮層覺醒水平的調整與網狀結構有所不同,它是通過言語信號來實現的。有人用頸內動脈注射異戊巴比妥鈉的方法進行實驗,發現注射至左側言語優勢半球則意識喪失,且時間持久;而注射至右側非言語優勢半球所引起的變化較輕。過去一般認為,一側局部腦半球損傷是不產生意識障礙的。曾有人研究了急性腦血管意外損傷與意識的關係,其中24例純右半球損傷,23例純左半球損傷,兩組的臨床和病理情況大致相當。研究發現,左半球損傷病人57%有意識障礙,而且程度較重,右半球損傷病人僅25%有意識障礙,沒有一例為昏迷或半昏迷。這表明左半球與意識調節有一定關係。神經心理學的成套測驗方法在腦損傷病人的診斷和治療中所作出的貢獻,已普遍為臨床神經病科醫師們承認,預計不久將廣泛套用於臨床醫學的各個學科,作為呈現各種精神症狀的各類疾病的重要診斷工具之一;而且如能結合正電子閃射腦掃描(PET)等先進的檢驗技術,有可能動態地觀察腦損傷病人和正常人的高級心理功能,如語言、記憶、思維和意識等活動過程與腦結構功能的關係等。