治療方法

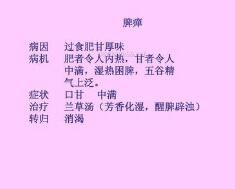

脾癉

脾癉王冰注云:“蘭,謂蘭草也。《神農》曰:‘蘭草味辛熱平,利水道,辟不祥,胸中痰辟也。’除,謂去也。陳,謂久也。言蘭除陳久甘肥不化之氣者,以辛能發散故也。”

張介賓《類經十六卷·疾病類六十一》註:“蘭草味辛甘寒,能利水道,辟不祥,除胸中痰癖,其氣清香,能生津止渴,潤肌肉,故可除陳積蓄熱之氣。”

蘭草,《神農本草經》:“味辛、平。主利水道,殺蠱毒,辟不祥。”

蘭草即今之佩蘭,味辛平,氣芳香,能化濕辟濁醒脾,用治口甘之脾癉,有一定效果。

脾癉,病名。是過食肥甘,以口中發甜為主症的疾病,往往能發展為消渴病。《素問·奇病論》:“有病口甘者,此五氣之溢也,名曰脾癉。夫五味入口,藏於胃,脾為之行其精氣,津液在脾,故令人口甘也。”其治療,《內經》提出“治之以蘭,除陳氣也。”《張氏醫通》提出用“蘭香飲子,若脈弦滑兼嘈雜,屬痰火,滾痰丸,此指實火而言,平人口甘欲渴,或小便亦甜而濁,俱屬中土濕熱,脾津上乘,久之必發癰疽,須斷厚味氣惱。服三黃湯加蘭葉、白芍、生地;燥渴甚者為腎虛,日服加減八味丸……”參見中消條。

脾癉

脾癉王冰注云:“蘭,謂蘭草也。《神農》曰:‘蘭草味辛熱平,利水道,辟不祥,胸中痰辟也。’除,謂去也。陳,謂久也。言蘭除陳久甘肥不化之氣者,以辛能發散故也。”

張介賓《類經十六卷·疾病類六十一》註:“蘭草味辛甘寒,能利水道,辟不祥,除胸中痰癖,其氣清香,能生津止渴,潤肌肉,故可除陳積蓄熱之氣。”

蘭草,《神農本草經》:“味辛、平。主利水道,殺蠱毒,辟不祥。”

蘭草即今之佩蘭,味辛平,氣芳香,能化濕辟濁醒脾,用治口甘之脾癉,有一定效果。