病因機制

脊髓前動脈綜合症

脊髓前動脈綜合症傳統的觀念認為,脊髓中胸部供血薄弱,是整個脊髓的易損區,Hassler通過脊髓微血管造影證實頸髓的供血較胸髓豐富,因此有人提出供血量越大,耗氧量越多,則局部缺血反應越敏感,若在致病因素作用下,其易損性高於其他部位。

心肌梗死、心搏驟停、主動脈破裂、主動脈造影、胸腔和記住等引起嚴重低血壓,以及動脈粥樣硬化、梅毒性動脈炎、腫瘤、蛛網膜粘連等均可導致缺血性脊髓病;外傷是椎管內出血的主要原因,自發性出血多見於脊髓動靜脈畸形、動脈瘤、血液、腫瘤和抗凝治療後。脊髓血管病常作為其他疾病的併發症,易被原發病掩蓋。脊髓血管畸形是常見的脊髓血管病,畸形血管可壓迫脊髓,閉塞引起脊髓缺血,破裂引起出血導致脊髓功能受損,約1/3的患者合併病變脊髓節段皮膚血管瘤、顱內血管畸形和脊髓空洞症等。

臨床病症

臨床表現:據本病徵臨床表現不同,可分為上頸、下頸、胸、腰骶四型。1.突然發病症狀,體徵迅速顯現。2.首發症狀 以神經根刺激症狀為主。3.脊髓前動脈分布區域受損表現有運動功能障礙,如四肢癱瘓或截癱;分離性感覺障礙,如痛覺、溫覺障礙而觸覺正常;括約肌功能障礙,如直腸,膀胱括約肌障礙,可發生尿瀦留等。4.其他 此外可為褥瘡、出汗異常及冷熱感等自主神經症狀。併發症:可發生癱瘓、尿瀦留、便秘、褥瘡、繼發感染等。診斷:根據上述臨床表現進行診斷。脊髓血管造影有助於本病徵的診斷。鑑別診斷:在診斷過程中,重點應與亞急性壞死性脊髓炎綜合徵鑑別。 脊髓前動脈綜合症

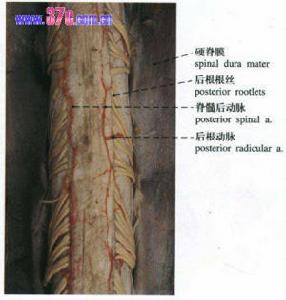

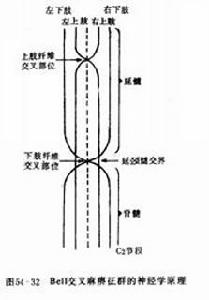

脊髓前動脈綜合症脊髓前動脈起源於兩側椎動脈顱內段,多在延髓腹側合併成1支,沿著脊髓前正中裂下行供應脊髓全長。在前正中裂內每1.0 cm的脊髓前動脈分出3-4支溝動脈。這些溝動脈不規則左右交替深入脊髓,供應脊髓前2/3區域的血液,包括脊髓前角、側角、灰質連合、后角基部、前索、側索。因此,當其發生閉塞時,則出現痛溫覺喪失而深感覺存在的特異性感覺障礙的臨床表現,同時出現肢體運動障礙及膀胱直腸功能障礙。溝動脈系終末支,容易發生缺血性病變,脊髓前動脈下行過程中與脊髓後動脈及眾多的根動脈形在吻合支豐富的冠狀動脈環,相鄰根動脈吻合處或交界處是血液供應的薄弱點,一般認為在T4及Ll段。因此,易發生缺血性損傷。但目前認為C4節段也是易發生缺血性脊髓血管病的危險帶。脊前綜合徵發病特點包括:①多見於中老年;②急性起病,症狀在幾小時內達高峰;③一般以劇烈神經根痛為首發症狀,隨後在幾小時內出現癱瘓,癱瘓多對稱,少部分可不對稱;④病灶平面以下分離性感覺障礙(痛溫覺障礙而深感覺存在);⑤上頸髓受累,可出現呼吸困難、根性疼痛、劇烈的根痛可為脊髓前動脈綜合徵。

最早出現的症狀,少數病例為劇烈的酸痛。疼痛的部位一般在受累節段上緣相應的水平,偶爾與受累節段下緣相符合。脊髓短暫性缺血發作:類似短暫腦缺血發作,突然起病,持續時間短暫,不超過24 h,恢復完全。不遺留任何後遺症;間歇性跛行或下肢遠端發作性無力是本病的典型臨床表現,行走一段距離後單側或雙側下肢沉重、無力甚至癱瘓,休息或使用血管擴張劑後緩解,或僅有自發性下肢遠端發作性無力,反覆發作,可自行緩解,間歇期症狀消失。

症狀體徵

脊髓前動脈綜合症

脊髓前動脈綜合症 脊髓前動脈綜合症

脊髓前動脈綜合症3、血管畸形。絕大多數為動靜脈畸形,多見於胸腰段,其次為中胸段,頸段少見;動脈性及靜脈性罕見。動靜脈畸形分為四種類型:精脊膜動脈瘺、髓內動靜脈畸形、青年型動靜脈畸形和髓周動靜脈瘺等。多在45歲前發病,約半數在14歲前發病,男女之比為3:1。緩慢起病著多見,亦可為間歇性病程,有症狀環節期;突然發病為畸形血管破裂所致,多以急性疼痛為首發症狀,表現腦膜刺激征、不同程度截癱、根性或傳導束性感覺障礙,如脊髓半側受累表現脊髓板切綜合徵。括約肌功能障礙早期為尿便困難,晚期失禁;也有少數患者表現為單純脊髓蛛網膜下強出血。

病理機理

脊髓前動脈綜合症

脊髓前動脈綜合症缺血性脊髓血管病治療原則與缺血性腦血管病相似,低血壓患者應糾正低血壓,套用血管擴張藥及促進神經功能恢復的藥物;疼痛時給予鎮靜止痛藥,硬膜外或硬膜下血腫,應緊急手術,清除血腫,解除對脊髓的壓迫,顯微手術切除畸形血管。截癱患者應避免壓瘡和尿路感染,如結締組織病,針對病因予大劑量激素後,恢復較快,預後取決於血管受損部位及程度,側支循環情況及病因等。年輕者多恢復良好,老年患者預後欠佳。

檢查治療

實驗室檢查無特異性結果,腦脊液檢查結果多,在正常範圍,偶見蛋白總量增多。做X線、造影、CT及MRI等檢查。本病徵的治療應針對病因,可使用抗凝劑、抗感染等療法、對症治療和促進功能恢復的理療、中藥及針灸治療等有較好的治療效果。一般病例經綜合治療後,括約肌功能首先恢復正常、其次是感覺障礙的消失,運動功能的恢復最遲。病程越長、恢復越差。

病徵的預後取決於病因和受損部位及病變範圍,大多留有一些後遺症,輕症者於數天內即可步行。防止劇烈運動和防止頸椎外傷、防治各種感染性疾病、防治各種可造成脊髓前動脈血管狹窄或閉塞的疾病。

鑑別診斷:(1)脊髓間歇性跛行應與血管性間歇性跛行鑑別,後者皮溫低、足背動脈搏動減弱或消失,超聲都卜勒檢查有助於鑑別。(2)急性脊髓炎表現急性起病的脊髓橫貫性損害,病前多有前驅感染史或接種史,起病不如血管病快,CSF細胞數可增加。1、缺血性脊髓血管病治療原則與缺血性卒中相似,可套用血管擴張劑及促進神經功能恢復的藥物,低血壓者應予糾正血壓,疼痛明顯者可給予鎮靜止痛劑。 2、硬膜外或硬膜下血腫應緊急手術清除血腫,解除脊髓受壓。其他類型椎管內出血應針對病因治療,使用脫水劑、止血劑等。脊髓血管畸形可行血管結紮、切除或介入栓塞治療。 3、截癱病人應加強護理,防止合併症如褥瘡和尿路感染等。急性期過後或病情穩定後應儘早開始肢體功能訓練及康復治療。