概述

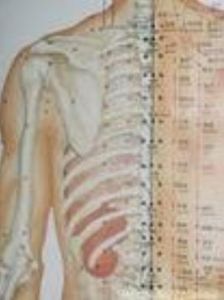

胸椎病是由各種因素刺激和影響胸椎部神經、脊髓等而出現的一類綜合症,其症狀以背痛、肋間神經痛為主,但其影響症狀比較廣泛,包括消化不良、大小便障礙、性功能障礙等,由於此症發病率低,易於被忽視但我們臨床發現,它常是很多疑難病症如無原因背痛、糖尿病、慢性胃炎等的病根之一。

病因

脊柱先天發育性畸形; 背肌勞損、外傷; 椎體及小關節增生、錯位; 胸椎間盤突出; 胸椎後縱韌帶鈣化。

臨床表現

一般為慢性腰背痛,胸痛,肋間神經痛,手臂麻痛,肩背部麻木,蟻行感,多汗或無汗,胸悶,心悸,頭昏,失眠,消化不良,嚴重時出現站立不穩,行走困難,胸腹出現束帶感,大小便異常,截癱等。

1、胸椎病常見的主要表現為胸背疼痛及駝背,胸痛在彎曲坐位時重。

2、上位胸椎退變造成的疼痛放射到前胸;

3、下位胸椎病變時,疼痛可放射到腹壁,有時誤認為心絞痛。

4、增生如刺激位於脊椎旁的交感神經,可產生循環障礙等自主神經症狀。

5、病人因椎間隙變窄而致胸部後凸出現駝背。

6、因肋骨活動受限使呼吸幅度減小。

7、退變重者如有脊髓受壓,則可出現下肢麻木及椎體束征。

檢查

X線檢查

胸椎側位片可見椎體前緣唇樣增生,正位片可見肋骨小頭半脫位。大多顯示比較廣泛的胸椎間隙變窄、軟骨板硬化,椎體前側或外側緣唇樣骨贅。部分病例可見思莫氏結節陰影,胸脊柱側彎、生理曲度加深等改變。偶爾可見胸椎體後緣骨唇樣增生,據認為此症的診斷意義較大,往往提示有椎間盤突出的可能性。

化驗室檢查

應查HLA-B27、ESR、ASO以及RF,以排除風濕性病或強直性脊柱炎。

治療

1.非手術療法

(1)休息根據病情輕重可選擇絕對臥床休息、一般休息或限制活動量等。

(2)正骨推拿、理療可活血化淤,疏通經絡,理筋整復。

(3)藥物治療包括口服鎮靜藥、外敷鎮痛消炎藥膏、活血化淤類藥物及其他有效的治療措施。

2.手術療法

手術是目前治療胸椎管狹窄症的惟一有效方法。

病例研究

基本情況

本組72例,男24例,女48例,年齡10~54歲,平均28.8歲。病程12小時~3月,均經X線檢查結合局部觸診而確診,其中頸段小關節錯位20例,胸段小關節錯位36例,頸胸段合併11例,胸腰段合併5例。主要表現頭暈、頭疼、視物模糊16例,頸部劇痛活動障礙者9例,胸及後背或肩胛區疼痛37例,室性早搏3例,心慌胸悶者6例,高血壓1例。

治療方法

正骨推拿分四步:①放鬆;②正骨;③強壯;④痛區手法。

頸部正骨推拿手法程式:放鬆手法:取坐位或左右側臥位,術者立於床頭,患者背地或左右側位,拇指揉法及掌揉捏法,從疼痛肩胛區達頸枕乳突區及脊椎棘突旁肌肉,往返3~5次。

正骨手法:①低頭搖正法,用於2~6頸推後關節鏇轉式錯位,病人低頭約25°,術者手拇指按壓隆凸偏歪橫突處作“定點”,另手托其臉頰和下頜部,將頭部左右轉動,活動1~2次,頸肌放鬆後將頭轉至最限度時,稍加有限制的“閃動力”,定點的拇指同時用力加壓,使凸偏歪橫突復位。②側臥搖肩法:用於第5頸推至第2胸椎鏇轉式錯位。病人側臥平枕,術者一手拇指按壓橫突後側隆凸偏斜處作“定點”,另一手扶其肩向後推搖,達最大幅度時加“閃動力”1~3次,使推間關節復位。

強壯手法:雙手或一手拇指在橫突後方至肩胛內上角區做彈筋撥筋法,對硬結可做提彈或拿法。

痛區手法:①頭部按摩,額部指揉法,點按太陽、印堂、百會和風池等,指叩打頭部及穴位。②上肢按摩,從肩至手內、前、後線由上而下指揉捏法各3次,搓上臂、前臂,點穴:手三里、合谷和缺盆等,整個手法15 min左右。

胸推正骨推拿手法程式:單向行壓法和俯臥定向捶正法:病人俯臥位,先行放鬆手法。然後胸前平放薄枕上,肩背放鬆,術者右手握拳,左中指置於偏斜棘突旁,用拳捶擊中指而震動錯位棘突,或者術者單手或雙手重疊,掌根置於偏移隆凸上,囑患者深吸氣,在呼氣時術者用力向相反方向前方壓,重複3~4次,然後脊推兩側再強壯或痛區手法按摩。

急性期選用:放鬆法、正骨法、痛區手法。恢復期選用正骨法,強壯手法。手法復位後加用超短波,頸胸段並置法,20~30min,微熱或溫熱量,每日1~2次。

治療結果

治療後以X線檢查和觸診作為正骨成功與否客觀指標,結合臨床症狀減輕或消失為手法驗證指標,復位成功者,患者錯位隆凸部消失,疼痛立刻減輕。頸部劇痛,僵直不能轉動9例,經手法復位1次,疼痛緩解,頸部活動自如。室性早搏3例,其中2例手法復位2次早搏消失,1例手法治療7次後早搏消失,隨防1年無復發。高血壓1例,手法復位2次後,血壓降至正常,隨訪1年,血壓正常。胸悶、心慌6例,頭昏痛視物模糊16例,手法復位1~4次症狀消失。胸背部痛37例,手法復位1~5次疼痛明顯改善,其中3例來診時用車推入,經1次手法復位後立刻下地行走。

治療討論

在頸、胸和腰椎的骨關節及椎體周圍軟組織受損傷或退行性變時,一定誘因下可發生脊柱小關節錯位,直接或間接地對神經根、椎動脈及交感神經等刺激或壓迫而造成脊椎綜合症,出現疾病、內臟疼痛和視力障礙等。由於位於橫突前的頸中交感神經節有心支而支配心臟,受刺激後可造成導位搏動點興奮,以及胸交感神經受損時,可出現心悸、胸悶、室性早搏、高血壓,甚至類似於冠心病症狀。經手法復位後結合物理療法,消除了骨關節對脊神經根、頸動脈竇及交感神經的刺激壓迫,因此異位興奮點消失。