個人成就

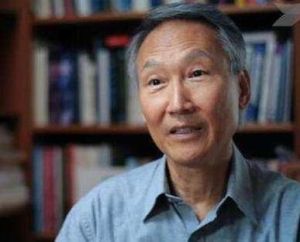

胡正明

胡正明胡正明教授是微電子微型化物理及可靠性物理研究的一位重要開拓者,對半導體器件的開發及未來的微型化做出了重大貢獻。主要科技成就為:領導研究出BSIM,從實際MOSFET電晶體的複雜物理推演出數學模型,該數學模型於1997年被國際上38家大公司參與的電晶體模型理事會選為設計晶片的第一個且唯一的國際標準;發明了在國際上極受注目的FinFET等多種新結構器件;對微電子器件可靠性物理研究貢獻突出:首先提出熱電子失效的物理機制,開發出用碰撞電離電流快速預測器件壽命的方法,並且提出薄氧化層失效的物理機制和用高電壓快速預測薄氧化層壽命的方法。首創了在器件可靠性物理的基礎上的IC可靠性的計算機數值模擬工具。

1985年應嚴東生院士邀請,胡正明等三位美國科學家提出了發展我國微電子科學技術的戰略性的重要諮詢建議,對當時我國微電子科學技術的發展有較大影響。1981年以來與電子科技大學、中國科學院微電子所、北京大學、清華大學、復旦大學、浙江大學等校進行合作研究並作學術講座,協助推動在中國召開國際會議。1990年在北大與清華設定五名研究生獎學金,並鼓勵中國留學生回國發展半導體工業。

胡正明為國立台灣大學電機工程學士、柏克萊加大電機及計算機碩士、博士,曾任美國麻省理工學院電機及計算機系教授,並有多項學術榮譽:為美國國家工程院院士、柏克萊加州大學校長講座教授、TSMC傑出講座教授、國立交通大學名譽教授、IEEEFellow、北京清華大學名譽教授、中華民國國科會第一屆傑出講座、柏克萊加州大學傑出教學獎等。

以他領導的柏克萊加大電機系研究小組開發出了目前世界上體積最小,但是通過電流卻最大的半導體電晶體。這種新型的電晶體可以使1個電腦晶片的容量比從前提高400倍。

曾任台積電技術長的胡正明,被稱為“台灣第一技術長”。這位“美國國家工程院院士”以“科學家”之姿,以最直接的方式貢獻台灣半導體界,期間,並創下新竹科學園區有史以來,第一位獲數理組院士的半導體業人士。

2004年,胡正明重返伯克利加大,結束他在台積電的一千個日子,回到學術界,現仍為台積電顧問。任教職之外,胡正明的產業經驗不僅在台積電,也曾創辦CelestryDesignTechnologies,Inc、並曾任國家半導體公司非揮發性記憶體研發經理,除了學術、產業的傑出表現之外,還當過舊金山東灣中文學校董事長。他在學術領域屢創高峰,在電晶體尺寸及性能研發上屢次創新世界紀錄,也為積體電路設計訂定出第一個國際標準電晶體模型。他擁有美國專利逾百項,期刊及會議文獻發表約八百件。

2016年5月19日,美國總統歐巴馬在白宮為胡正明頒發美國國家科學獎章。

![胡正明[微電子學家] 胡正明[微電子學家]](/img/5/018/nBnauM3X3QjM3kDO0ITMzATM1QTM5ADNycTNzQTNwAzMwIzLyEzL1AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)