病因

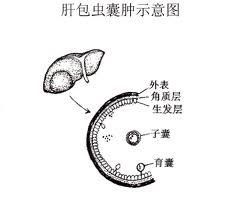

人的肝包蟲囊腫是細粒棘球絛蟲以人為中間宿主的無性期階段。此絛蟲主要宿主為犬、狐或狼,中間宿主為羊、牛、馬、豬和人。此蟲寄生於犬小腸絨毛,成蟲不斷排出有殼保護的六勾蚴,此蚴隨糞便排出,粘附於犬毛或羊毛上。人或其他中間宿主接觸併吞食此蚴污染的水或食物即可被感染,經胃或上部小腸的消化,六勾蚴即脫殼而出,穿過胃腸壁進入門靜脈,多數停留在肝,少數逸出至肺和其他臟器。棘球蚴在各有關臟器先形成初期包蟲囊腫,此囊壁即其後的內囊,而中間宿主組織在其周圍形成的纖維包膜為外囊。內囊又分為外層與內層,外層稱角質膜,內層為生髮層,生髮層又產生生髮囊、頭節、子囊、孫囊。當有包蟲感染的羊、牛或其他中間宿主的內臟被犬、狐或狼所食,此寄生蟲即完成其生活周期。

臨床表現

臨床表現多不明顯,中青年多見,初期可無症狀,隨著囊腫增大可捫及上腹塊、腹脹、腹痛,如位於右上肝者示膈肌抬高,可有呼吸系症狀。不少病人曾有過敏反應症狀。少數可因囊腫壓迫膽道產生黃疸。亦有合併感染或穿入膽管出現膽管炎甚或敗血症。穿入胸腔者可出現呼吸系症狀或支氣管膽道瘺。體徵主要為上腹囊性腫塊,位於腫上方者僅見肝腫大。有併發症者可出現相應體徵。

檢查

1.包蟲囊液皮內試驗(卡松尼試驗)

為特異性免疫反應。

2.補體結合試驗

陽性率可達70%~80%。

3.血化驗檢查

嗜酸性粒細胞增高。

4.B型超聲檢查

肝區可見液性暗區,並可確定囊腫的部位、大小。對肝泡狀棘球蚴病需結合病史及卡松尼試驗進行診斷。

5.肝核素掃描

直徑>2~3cm者,肝內可顯示占位性病變。

6.X線檢查

肝影增大,橫膈右側升高或隆起。肝區可顯示陰影或有鈣化影,肝前下方囊腫可顯示胃腸道受壓徵象。

7.CT、選擇性腹腔動脈造影

有助於鑑別診斷。

診斷

根據流行病史、臨床表現以及上述檢查即可診斷。凡疑為肝包蟲囊腫者不宜做穿刺。

鑑別診斷

①先天性肝囊腫:無牧區居住史,超聲示囊壁極薄而清晰,包蟲皮試陰性。

②肝膿瘍:無牧區居住史而常有痢疾史或化膿性疾病史,超聲示液性占位邊界不清晰,臨床有炎症史或表現,包蟲皮試陰性。但合併感染的肝包蟲囊腫易與之混淆,包蟲皮試乃主要鑑別依據。

併發症

囊腫破裂囊液外溢導致過敏、過敏性休克或頭節進入腹腔形成繼發性包蟲囊腫。

治療

1.隨訪

對小而深藏肝內的肝包蟲囊肝可嚴密隨訪,定期超聲檢查,如增大至接近肝表面時,可手術治療。

2.內囊摘除術

為本病最常用手術術式。

3.合併感染者

需做引流術。肝切除術很少套用,僅適於個別病例,如估計囊壁厚、鈣化而內囊不易摘除者,局限於一葉的多個包蟲囊腫,估計引流後殘腔或竇道難以癒合者。

預後

肝包蟲囊腫手術治療的手術死亡率為1.8%~9%不等,一般為2%~4%,術後復發率為5%~12%不等,多由於第一次手術時遺漏深藏的小囊腫或手術時頭節種植。