生平簡介

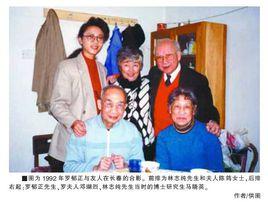

羅郁正,1922年時出生於福建福州。其家族20世紀30年代曾在福州經營百貨、茶葉、金融等行業,其祖父、父親及胞兄三代曾四度出任福州商會會長。羅郁正從小就接受私塾啟蒙教育,修習四書五經,後在福州大廟山福商國小完成了國小教育。該私立學校是由其祖父創辦,後來由其父、兄維持。其父一向本著"立己立人"的思想重視教育,這對他有很大的影響。福商國小當時的校長為林志純(即林日新),年青有為,思想先進,也給了他很多啟發。30年代中期至40年代初羅郁正就讀於福州英華中學,1939年入上海聖約翰附中,並在上海期間,成為復旦大學劉大傑教授的私人學生,在他指導下攻讀中國古典文學。據羅郁正回憶,當時"他(劉大傑先生)每周到我家住宅之書齋授課或我到他在烏魯木齊路的住宅上課,讀了不少老莊哲學及唐詩宋詞。我在中國文學方面所得到的培養與訓練,不是得力於美國大學而要歸功於劉教授的指導。"而聰慧好學、謙和有禮的羅郁正也給劉教授留下了深刻的印象,劉教授曾在贈羅郁正的書上題道,"年少而心雄,處優而不盪……近日青年中難見之良才也,"以示嘉許。這段師從劉教授的經歷無疑為羅郁正打下了紮實的國學基礎。1942年羅郁正以優異成績畢業於上海聖約翰中學後直接升入聖約翰大學文理學院英文系,在校期間,主要修習英國文學史、19世紀英國詩歌、歐洲古典文學、中國文學、19世紀英國散文等學科。據其昔日同窗、我國翻譯家張培基教授回憶,羅郁正"雖是富家子弟,但樸實無華,勤奮好學……特別愛好研究英國詩人,如莎士比亞和十九世紀浪漫主義詩人等",這無疑為其今後大量英譯中國歷代詩詞奠定了過人的英文功底。張培基先生還回憶,當時英文系的名教授有王文顯(John Wong-Quincy)、司徒月蘭(Nettie Soo-hoo)、姚莘農等,而羅郁正成績優異,"深受導師司徒月蘭的喜愛"。1945年,羅郁正從聖約翰大學畢業,獲"最優秀學生(summa cum laude)"稱號。1947年同妻子鄧瑚烈(Lena Dunn Lo)赴美留學,為了做好進美國大學研究院的準備,羅郁正還學習了幾年法文。1949年羅郁正於哈佛大學獲英國文學碩士學位,後入威斯康星大學攻讀英國文學及比較文學,並於1953年獲哲學博士學位。50-60年代中期,羅郁正先後於阿拉巴馬州斯蒂爾曼學院、密西根州西密西根大學講授英國文學和比較文學。1964年加入愛荷華大學東方研究學院後,羅郁正開始系統地研究中國古典文學與比較文學。1967年,受聘為印第安納大學東亞語文教授,數年後擔任該系主任兼東亞研究中心主任,並獲終身教授職銜。在印第安納大學東亞語文系工作的同時,羅郁正還於1971-72年任史丹福大學客座教授,並從1975年起擔任印第安納大學出版社所發行的《中國文學翻譯》(Chinese Literature in Translation)叢書與《中國文學、社會研究》(Studies in Chinese Literature and Society)叢書的主編,1979年起為《中國文學:隨筆、報導、評論》(CLEAR: Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews )雜誌編輯組成員與顧問之一。1981-82年任山東大學外語系客座教授。1989年於印第安納大學退休,被授予"榮譽教授"稱號,退休後仍然孜孜不倦地從事研究和寫作,並指導研究生。1991-1993年任新加坡國立大學中文系客座教授,常赴台灣、香港及中國大陸各地進行文化考察活動,還曾代表美國政府組織專業作家、翻譯家、出版家訪問團訪問北京、西安、上海與杭州四個城市。

翻譯工作

中美兩國建交以後,美國人掀起了看東方的熱潮。無論是知識界還是普通大眾,都對悠久、神秘、深奧的中國傳統文化發生了濃厚的興趣,希望了解和投入研究的人越來越多,這正是長期潛心中國古典文學與比較文學研究的羅郁正大顯才華的好時機,他傾力傳播博大精深的中國傳統文化。

1971年羅郁正於紐約出版《辛棄疾研究》(Hsin Ch'i-chi),其致力傳播中國傳統文化的熱情,得到國內有關部門的重視,羅郁正因此多次受邀回國進行學術交流活動與短期講學。此外,羅郁正還應邀擔任《文譯百科全書》(Encyclopedia of Literary Translation into English)的編輯顧問,為這部"包涵全世界語言及從上古至現代之名作家,不僅詩人連小說家與哲學家均在內"的巨著撰寫有關陶潛、白居易、李商隱、李清照及辛棄疾等人作品英譯的評論,並代《不列顛百科全書》(Encyclopedia Britannica)撰寫溫庭筠等人的詞條。除了翻譯、研究中國古典詩歌之外,羅郁正還積極介紹、翻譯中國近、現代詩人及其作品。他曾為《20世紀世界文學百科全書》(Encyclopedia of World Literature in the Twentieth Century)撰寫聞一多、徐志摩等詩人及其詩作的介紹,並將"朦朧派詩人"北島、顧城等人的作品譯為英文,介紹給西方讀者。

1975年,羅郁正與印第安納大學語文系前系主任柳無忌先生合作編撰了介紹中國民族五千年詩詞的《葵曄集》(Sunflower Splendor),該書有中、英兩個版本,出版後在美國出版界引起了轟動,不到半年即印行一萬七千冊,不久即被列為美國"每月讀書俱樂部"(Book of the Month Club)的副選本。美國書評界報刊《紐約時報--星期日書評》專刊於當年12月21日在首頁刊出勃朗大學的大衛o拉鐵摩(David Lattimore)教授撰寫的長篇書評,稱該書是一部劃時代的作品。這部書收錄了從《詩經》到當代共145位詩人的800多首詩詞曲作品,英文版中則收錄了50多位譯者翻譯的近1000首詩、詞、曲作品,其中羅郁正本人翻譯的有近150首,該書內容豐富,體例完備而獨特,書的附錄中還包括了詩、詞、曲作品及作者的詳細背景介紹、中國朝代與歷史時期表,極大地便利了願意深入了解中國文學的西方讀者。從1976年開始,美國多家大專院校採用《葵曄集》作為講授中國文學的課本。該書還分別於1975、1983、1990、1998年多次由紐約道布爾戴出版社與印第安納大學出版社再版,二十五年中從未間斷過。

《葵曄集》出版後,許多研究中國文學的外國學者與學生提出了對中國某個時代斷代的文學作品集的需求。於是自1986年起羅郁正與威廉o舒爾茨(William Schultz)教授合作,指導來自北美的近50位學者用了6年多的時間從清代詩詞作品中遴選、翻譯、編輯成中國清代詩歌選集《待麟集》(Waiting for the Unicorn: Poems and Lyrics of China's Last Dynasty,1644-1911)。這本專著同樣有中、英兩個版本,是當年首部比較全面地介紹錢謙益、吳偉業等約70位清代主要詩人及其作品的專著,是羅郁正繼《葵曄集》之後在比較文學研究領域取得的又一成果,該書同樣得到了同行和讀書界的高度評價。北美《中國文學教師協會月刊》(Journal of the Chinese Language Teachers Asociation)、《當代世界文學》(World Literature Today)、《東亞研究月刊》(Journal of Asia Studies)等出版物都對《待麟集》發表書評,對於此書的研究成就和學術地位給予了充分的肯定,如《中國文學教師協會月刊》稱《待麟集》是"the most comprehensive book of translation of this period in any western language(所有西方語言寫就的關於該時期作品翻譯的書中最具綜合性的)" ,《當代世界文學》則稱該書為"a welcome addition to the repository of translated Chinese poetry…highly readable.(對中國詩歌翻譯寶庫所做的令人愉快的補充……具有很強的可讀性)" 。

思想和理論

羅郁正作為一個中國文化底蘊深厚的作家,對東西方文化的了解與對中英文的掌握,尤其是對英文的掌握,已經達到了爐火純青的境界,這使他能在中、英文兩個語言世界間自由馳騁,他善於將這兩方面的優勢結合起來,使自己的翻譯在語言和思想方面相得益彰。而長年研究比較文學,則使他對中西方文化的差異有了獨到的見解,這些見解使得他的翻譯更加得心應手。最為難能可貴的是,羅郁正不僅勤於翻譯實踐,還形成了比較系統的翻譯理論,這在其出版的多部著作中都有詳細的闡釋。他的翻譯理論大都源自他對中西語言文化的比較和反思,對翻譯工作具有積極的指導意義。

在羅郁正看來,翻譯首先是從兩種民族的文字中間用折衷辦法--中庸之道--創造出來的藝術,而這種藝術是絕不能"擬化工而迥巧,奪原文之美以爭鮮"的。體現於中國詩歌英譯方面,就是要清楚認識中西方詩歌的差異,在翻譯中再現原詩的精髓。羅郁正指出:中國詩歌在其三千年的演化歷史中形成了多種形式、格律、風格,並在其演化史中與音樂聯繫緊密,漢語的單音節發音決定了中國詩歌不同於英文詩歌的樂感、節奏。從句法結構來看,古漢語句子中常見的主語省略為詩歌增加了獨特的風味,這在英文詩歌中是極罕見的。從主題思想來看,分別、友情所占的比例比愛情更大,這也表現了中西方社會習俗的差異,中國詩歌從最初開始便從平民百姓和文人群體中汲取靈感,反映人民的生活和活動。儒家、道家、佛教思想的浸淫造成了中國詩歌的複雜性,也是理解中國詩歌必須具備的背景知識。

鑒於中國詩歌的這些特點,羅郁正認為:中詩英譯者應該做到:

(一)絕不拘泥於'形似'。他不主張翻譯中國詩歌的譯者強求譯文的押韻,認為為了押韻而故意省譯文所需要而原文裡所罕見的定冠詞或不定冠詞,甚至把原詩一句一句地拆開,分成兩三行英語翻譯,是不妥當的;在他看來,最理想的翻譯還是要以"神似"為目標,而絕不是"形似"所能創造出來的。因而在翻譯中國詩歌時,羅郁正把詩歌的"含蓄"擺在比押韻更高的位置上。他強調,詩歌的"含蓄",即英語所謂的implicitness,是詩歌最不可缺乏的因素,他認為詩中最忌的一件事就是說得太明白,因此翻譯時要儘量保留原詩的"含蓄"之美;(二)確確實實地弄懂原文--就是英文所謂的source language。中華民族的語言三千多年來不斷地在改變,詩歌的語言也會隨著發生變化,這就要求譯者要藉助參考書切實弄懂原文的意思,避免望文生義產生錯誤;(三)徹底地尊重"譯文"的文字--就是英文所謂的target language--包括譯文的文法及其他修辭方式。

譯者要注重語言上的錘鍊,把中國詩歌譯成英文,絕不要用"洋涇濱英語"(pidgin English),而要用人人都能接受的"慣用英語"(idiomatic English),不能讓讀者感到他們所讀的作品,不僅是一篇譯文,而且還是一篇外國人所寫的譯文。要做到這一點,譯者必須專心研究譯文文字;可能的話,還必須要把譯文文字視為自己出生以後所說的語言。羅郁正還特別指出,文字並不是一連串的"字義信號"而已;而一定會包含一個民族文化所遺留下來的宗教信仰、忌諱(taboo)及其他社會上的風俗。因此要使譯文流暢通順--就是嚴復先生提倡的 "達" (fluency)--譯者必須不迷信book knowledge(指從書本上所得到的知識),而要投身實踐,增加生活體驗,以學習地道的"活的語言",這樣才能避免令人生厭的"翻譯腔",做到文筆流利、語言自然。

舉例對比

這裡不妨以王維的詩《送別》為例,對比其他幾種譯文看看羅郁正譯詩的特點。原詩為:

下馬飲君酒,

問君何所之?

君言不得意,

歸臥南山陲。

但去莫復問,

白雲無盡時。

W.J.B.Fletcher譯文:

"SO FAREWELL.AND IF FOR EVER,

STILL FOR EVER FARE YE WELL."

Quitting my horse, a cup with you I drank.

And drinking, asked you whither you were bound.

Your hopes unprospered, said you, turned you round.

You went. I asked no more. The white clouds pass,

And never yet have any limit found.

許淵沖譯文:

At Parting

Dismounted, I drink with you

And ask what you've in view.

"I cannot have my will,

So I'll go to South Hill.

Ask me no more, be gone!

Let clouds drift on and on!"

楊憲益譯文:

A Farewell

I dismount from my horse and drink your wine.

I ask where you're going.

You say you are a failure.

And want to hibernate at the foot of Deep South Mountain.

Once you' re gone no one will ask about you.

There are endless white clouds on the mountains.

羅郁正譯文:

Seeing Someone Off

Dismounting, I offer you wine

And ask, "Where are you bound?"

You say, "I've found no fame or favors;

"I must return to rest in the South Mountain."

You leave, and I ask no more-

White clouds drift on and on.

王維的原詩語似平淡,實則有無限感慨之意,藏而不露,渾括有味,別情縈迴而意象幽閒,詩的大意是:臨行下馬,請朋友喝餞行的酒,詢問朋友要去往何處?朋友答道由於失意打算到終南山隱居,("我"說)只管去吧,歸隱山林悠閒自在,猶如山間白雲悠悠不盡。Fletcher仍舊承襲理雅各與翟理思的風格用格律體譯詩,為求押韻,時而直譯時而意譯,且將原詩的六句譯為五句,較大程度上改變了原詩的節奏。許淵沖譯詩不僅注重原詩意美、音美的傳達,還不遺餘力地追求再現原詩的形美。在翻譯這首《送別》時,他將原詩的韻腳abbcdb轉為aabbcc,形式工整,不露雕琢,但他把末兩句譯為感嘆句,使原句澄淡閒遠的節奏變得激越奔放,影響了全詩的意境。楊憲益譯詩不拘泥於格律,但視忠實為第一要義,這在譯文中業已體現,但所引譯文中似有可商之處,如將"飲君酒"譯為"drink your wine"、將"hibernate"這個源自拉丁文的多音節詞放在多數源自盎格魯-薩克森英語的單、雙音節詞中略顯唐突。羅郁正亦以散體譯詩,避免了詩體譯詩容易產生的"趁韻"、"顛倒詞語以求協律"、"增刪及更易原詩意義"三個弊端(呂叔湘語),較好地傳達了原作的神韻和風格,做到了意境對等。譯文中大量使用對話體問答,較好地體現出原詩以問答現言外委婉的興味,而且羅郁正用現~在時翻譯該詩,增加了譯文的"現實感"(a sense of reality),更容易使讀者產生共鳴。

雪萊曾在《詩辯》一文中說:"詩靈的步武像是拂過海面的微風,風平浪靜了,它便無影無蹤,只留下一些痕跡在它經過的滿是皺紋的沙灘上……",那么詩歌翻譯便好比破譯風的遺影,其艱難可想而知,而羅郁正先生以其在中國詩歌翻譯方面的傑出成就與柳無忌並稱 "70年代最重要的譯者" (許淵沖語),其豐碩的學術成果自然值得我們學習研究。本文中的論述不過是管窺蠡測,無法概括他的全部成就,只因他早年出國,定居海外,國內有關人士對他的情況不是很熟悉,《中國翻譯詞典》亦未收錄其詞條,故將其生平、譯著情況、翻譯思想做一介紹,以償滄海遺珠之恨。