簡介

網路學習社區

網路學習社區縱觀國內外網路教與學的現狀,不難發現,大多數網路學校開設的網路課程和開展的網路教學和遠距離學習活動一個明顯的缺陷就是學生和教師以及學生之間缺少動態的雙向的互動,即使提供了email、討論和聊天服務,學生的學習活動仍缺少有效的積極的合作,學生學習的自主性和自適應性受到很大的限制。

人類本性的一個基本特徵就是渴望和集體內的其它成員進行溝通和交流。在早期的社會中,合作社區的發展是人類生存發展的一個關鍵因素。和社區其它相關人員的溝通在今天依舊推動著社會的發展,自然在網路環境下它也得到了充分體現。網路社區在Internet出現的早期已經成為它的一個特徵,事實上它的出現要早於web。新聞組(News Group,網路社區的一個早期形式)在1993~1994年是Internet增長的主要推動者。隨後美國線上AOL由於它的充滿活力的聊天和線上訊息服務而得到迅猛發展。國內的如近年來發展迅速的廣州的網易社區,其人數已高達數十萬。國內各大高校的電子公告牌(BBS)系統也可以說是網路社區的特例,著名的如黃雲白鶴、水木清華、北大未名等影響都比較大。

網路學習社區已經顯現出它的不可抵擋的強大優勢和吸引力,那么網路學習社區應該如何界定,它應該怎樣更好地發揮它的信息交流和溝通優勢來為學習者服務呢?

網路學習社區

網路學習社區《中國大百科全書(社會學)》(1991年版)對社區的定義是:社區是人們在特定區域內共同生活的組織體系。它由以下基本要素組成:

1.有一定數量的人口;

2.有一定地域;

3.有一定製度和組織管理系統;

4.基本相同的經濟水平和由此產生的認同意識;

5.有協調人際關係的種種行為準則;

6.有一定的服務設施,能夠滿足社區居民的物質和精神文明的需要。

《美國大百科全書》(1998年國際版第一版)對社區的定義是:“一個相對小的隔立的有穩定人口並能維持其內居民全部的日常生活所需的經濟和社會服務的中心。”

目前對網路社區的叫法不一,如有的人稱之為線上社區(Online Community),有的人稱之為電子社區(Electronic Community),還有的人叫它虛擬社區(Virtual Community)。它們的含義和功能是大同小異,在此筆者統一稱之為網路社區(Network Community)。雖然網路社區的實踐是如火如荼,但對它的概念、定義和理論研究卻難得一見,而對網路學習社區(Network Learning Community)的研究也僅僅是起步階段,在這裡筆者試圖給出一個網路學習社區的定義,以供參考。

網路學習社區:建立在網路和通信技術之上,藉助網路和通信工具,由各種不同類型的個體通過教、學、研究以及創建一個能夠培育和鼓勵學習者的社會形態的經歷來達到獲取知識、增進理解和提高技能為目的而組成的一個互動的自治區域。網路學習社區有一定的社區行為準則,社區的每個成員有共同的利益,每一個人都有參與創建和維護社區的權力和責任,他們在社區內通過共享信息、資源和彼此的思想、觀點、創意、勞動和經歷來促進自身的學習和發展。

相關概念

(一)社區 網路學習社區

網路學習社區在Random House Dictionary for the EnglishLanguage里的“community”詞條指出:

1、社區是一個可大可小的社會群體,其成員居住在特定的地區,有共同的政治,文化和歷史傳統。

2、社區是一個有共同宗教信仰、有共同職業或者其他共同特徵或興趣的社會群體。例如,商人、學者。

社區的定義歸納起來不外乎兩大類:一類是功能的觀點,認為社區是由有共同目標和共同利害關係的人組成的社會團體,另一類是地域的觀點,認為社區是在一個地區內共同生活的有組織的人群,是區域性的社會。

(二)虛擬社區

最早關於虛擬社區的定義是由瑞格爾德(Rheingold)做出的,他將其定義為“一群主要藉由計算機網路彼此溝通的人們,他們彼此有某種程度的認識,分享某種程度的知識和信息,在很大程度上如同對待朋友般彼此關懷,從而形成的團體”。

綜合已有研究文獻中對於虛擬社區的描述,作者認為,虛擬社區其實是社區概念在網路空間中的一種映射。虛擬社區是在網路空間的基礎之上由一些具有共同或相似目的的人建立起來的,成員人數要達到一定的數量並且人數能夠長期保持在這個數目之上,成員之間被要求遵守社區制定的一些管理制度,並遵循某些約定俗成的網路禮節(Netiquette),利用社區提供的各種工具進行社會互動活動,在此基礎上逐漸形成社區的社會關係網路,並發展共同的文化意識,產生對社區的認同感和歸屬感,從而使得虛擬社區得以形成和發展。

(三)學習社區學習社區由英文“Learning Community”而來,也常被譯為“學習共同體”。

一個學習社區是指一個由學習者及其助學者(包括教師、專家、輔導者等)共同構成的團體,他們彼此之間經常在學習過程中進行溝通、交流,分享各種學習資源,共同完成一定的學習任務,因而在成員之間形成了相互影響、相互促進的人際聯繫(張建偉,2000)。

特點

網路學習社區

網路學習社區1.地域和時間網路學習社區是功能性的沒有地域的限制,其成員可以是地球上任何一個地方的能夠連線Internet的個體學習者。如果有必要,網路學習社區也可以不受時間的限制,可以全天24小時對社區成員開放。

2.範圍和規模網路學習社區如果從社區成員的來源地域來分,它的範圍可以大到國際性的網路學習社區,其成員來自世界上不同的國家和地區;小到一個學校的一個班級甚至一個班級的一個學習小組或興趣小組。其規模也因參與者的人數多少可大可小,少則幾個人,多則成百上千甚至上萬人。

3.參與者的層次網路學習社區中的每一個參與者可能有著不同的學歷和不同的知識背景,他們在社區中處於不同的位置,有著不同的學習目的和動機。一些參與者是作為學生註冊並考取學分的,一些參與者雖然參加社區的所有學習活動但並不註冊和考取學分,還有一些參與者選擇並參加社區的部分活動。這同時也會導致學習社區活動的一些混亂,需要指導教師和主持者明確他們各自不同的目標和任務。

4.參與者的責任在網路學習社區中,參與者完成布置的作業或任務是因為他們為了每一個社區成員的利益所需要做的必須的工作,例如引導一次討論的開始,創造一次學習的機會等。這樣做,首先是為了做這項活動的本人的利益,接著是為了所有後來在某種程度上和他們共享學習經驗的所有參與者的利益。

5.多樣性在學校班級和網路學習社區中都存在著多樣性,這些多樣性都能夠豐富和充實班級和社區,但多樣性在網路學習社區中扮演著一個更廣泛的角色。在學校班級中,學習者的積極性絕大部分來自外在的學分的獎勵和推動,而在社區中,積極性的獲得必須依靠其它途徑。多樣性和對共同感興趣的主題的多重展望所創造的有吸引力的品性可能是一個巨大的激勵源。

6.靈活性網路學習社區的學習和各種活動豐富多彩,互動形式非常靈活多樣。

構成要素

學習社區

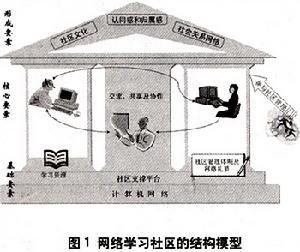

學習社區根據以上的理解,網路學習社區的結構模型可以用圖1表示:

從右圖可以看出,社區支撐平台是形成社區的前提條件,而網路學習社區形成的關鍵則是學習者之間的互動及在此基礎上形成的具有一定強度和數量的心理關係,從個體的角度看就是產生對社區的認同感和歸屬感,從群體的角度看就是產生一定強度的社會關係網路和社區文化。

網路學習社區是一個不斷發展的系統。從靜態的角度看,網路學習社區是一個具有特定結構、性質和特點的實體,這個系統一方面是其歷史發展的結果或終點,另一方面又是其將來發展的原因和起點。

基於網路學習社區的結構模型,可以將網路學習社區的構成要素分為基礎要素、核心要素和形成要素,其中基礎要素是構成網路學習社區的前提,核心要素是網路學習社區形成的關鍵,形成要素是網路學習社區形成的標誌。

(一)基礎要素

1、基於計算機網路技術的社區支撐平台。例如:BBS、論壇、聊天室、郵件列表、Blog、教學支撐網路學習平台等。不同的社區支撐平台對於社區成員之間的互動過程的支持是存在差異的,對於社區的形成也有著重要的影響。

2、學習者及助學者。社區概念的引入使得教師和學生的角色不再像傳統課堂教學那樣差異明顯,在網路學習社區的理念中更多的是強調學習者之間的互助,強調人人都要學習,人人皆可為師的理念。

3、社區的組織方式、管理體制。社區的組織方式和管理體制是網路學習社區構建者們應該考慮的一個重要問題。針對不同的需求,常見的社區組織方式有:以學校或班級為中心,以學科為中心;以活動為中心;以興趣為中心(胡欽太,2005)。社區的管理體制要求考慮社區成員的角色劃分、許可權劃分、積分制度、獎懲措施等方面的內容。

4、社區的學習資源。社區的學習資源是吸引學習者參與的一個重要因素。因此,在社區起步的時候要為學習者提供設計良好的學習資源。隨著學習者的增多和社區的發展,學習資源的提供就應該主要依靠社區成員了。

(二)核心要素

社區成員的互動,包括交流、共享、協作等行為方式。社區成員的互動是網路學習社區形成的關鍵,它既受平台、學習者、組織管理方式等基礎要素的影響,又是社區文化、社會關係網路等形成的前提條件。

(三)形成要素

1、社區的社會關係網路。社會關係網路是由個人之間的許多聯繫網而組成,是社會互動的結果。網路學習社區同傳統的學習課堂相比最明顯的一個差異就是成員之間的關係大部分是一種弱關係,因此要形成相對穩定的社會關係網路需要社區建設者們付出更多的努力,採取相應的策略。

2、社區的文化。文化是意義非常寬泛的一個社會學用語,通常是指“人類居住環境中一切人造的東西”,包括物質文化、精神文化、制度文化等。在此借用文化這個詞主要是指社區成員通過一定的互動之後形成的共同的表述語言、行為規範、價值體系等內容。社區文化對於社區的凝聚和延續有著非常重要的意義,它是經由社區成員的互動活動而產生的,又會對社區成員的互動產生一定的制約和影響。

3、認同感和歸屬感。所謂認同感和歸屬感,是指社區成員覺得自己屬於社區的一部分,是社區成員對本社區有認同、喜愛和依戀的心理感覺。通的方式(如email,討論,遊戲,角色扮演,聊天等)都非常富於變化。

7.信息:在網路學習社區中,為了保持討論或者交流的新穎性和實時性,社區成員必須通過各種渠道不斷獲得外部信息並及時更新社區的信息基地和資源庫。

8.自我管理:小型社區成員較少,管理者也不需要太多,大型社區成員較多,一般有兩種管理方式:更多的管理者和分散管理。班級管理一般採用的是前者,而目前社區的成功管理大都採用後者。讓每一個社區成員都參與一定程度的管理,網路學習社區就無需為此再額外增加新的管理者。

9.費用:創建和維護網路學習社區的費用是一筆比較龐大的開銷。當然它的開支與自身的規模大小和功能是否完善有密切的關係。社區成員向社區繳納一定的費用對於保證網路學習社區的良性發展具有重要的學習意義。

結構和功能

網路學習社區的結構包括幾個大的模組:社區平台模組;學習資源模組;管理者、組織者、指導教師模組;學習者模組。社區平台模組主要是為網路學習社區建構一個經濟適用、功能強大、設施完善、套用靈活多樣的社區環境,提供各種互動工具,保證社區各項學習活動的順利開展。學習資源模組提供社區成員所需的各種各樣的學習資源,社區成員有責任向社區不斷地提供資源和更新信息,同時每一個社區成員又是其他社區成員的學習資源。管理者、組織者和指導教師模組是社區服務的提供者,學習活動的組織者、促進者和指導者。他們的主要職責是:創建一個連線各種資源和學習任務的框架;建立社區學習的目標和對象;為社區成員的學習提供推動力;定期補充和更新資源;為學習者提供反饋。學習者模組可以說是網路學習社區的核心,社區的一切資源和人員要為他們服務,也正是學習者推動著社區的發展。學習者的職責是:接受學習任務的責任;表達思想、觀點,提出問題和建設性的意見,提供信息和學習資源;探索他人的思想和觀點;和其他成員保持聯繫,提供學習進度報告;建立時間線、任務、責任和評價標準。

一般來說,學習者在網路學習社區註冊,接受社區的行為準則協定成為網路學習社區的正式成員後,可得到網路學習社區提供的如下服務:

1.社區成員列表:社區成員列表主要包括以下幾個方面的內容:賬號、暱稱、個人簡短介紹、聯繫方式(email)等,功能比較完善和強大的社區還可以提供社區成員的線上、離線狀態(包括進入和離開社區的時間,最後一次在社區的活動時間等)及本人在社區活動的進度條等。通過查看社區成員列表,社區中的每個成員可以很快地相互熟悉,還可以離線通過email進行更深入地溝通和交流。

2.社區公告:公告是社區管理員或組織社區學習活動的教師或社區系統張貼的關於社區事務(如通知、社區行為準則、任務、作業、警告、社區活動統計資料等)的文章。社區成員瀏覽社區公告可以增強社區成員的社區意識,規範社區成員的行為,及時地了解社區的情況,有利於社區的進一步發展。

3.社區留言板:留言板是一個參與共建和管理社區的交流的場所。在這裡,社區成員向社區管理員及組織者、指導教師提出建議,提出疑問和查看回答,提供反饋信息和查看反饋信息。也可以在此設定一個常見問題(FAQ)列表,以方便社區成員的諮詢和管理員的管理。

4.學術討論區:在學術討論區內,社區成員主要就指導教師或社區活動組織者提供的有關學習的主題進行討論和交流,發表各自的觀點和看法。當然成員本人也可以提出自己感興趣的學術話題讓大家來討論,集思廣益,共享智慧。學術討論區類似一個基於web的BBS,社區成員可以自由地在此張貼自己的文章或轉貼其它相關的資源,還可以瀏覽、回復、引用、編輯和下載他人的文章。

轉貼於 熱點論文網 http://www.lwhot.cn

5.聊天服務:網路學習社區可提供兩種類型的聊天服務,一種是學術性的,主要就學習方面的主題進行交流;一種是社會性的,可以就社區以及社會的方方面面的話題進行深入地探討和交流。兩種類型的聊天都要遵守一定的行為準則,必要的時候應該設立主持人和協調員來規範、指導成員的聊天活動,引導、協調成員使他們集中於所談的主題。聊天的形式主要有:基於文本的聊天(Text-based Chat);基於語音的聊天(Voice-based Chat);基於視音頻的聊天(Video-Audio-based Chat)。

由於討論和聊天是社區成員間進行協作學習和社區活動的主要的交流和溝通手段,也是網路學習社區區別於其它網路教學形式的一個主要特徵和優勢,它能夠使學習活動更集中、更有趣和富於建設性,因此,筆者在此就討論和聊天的形式以及設計討論和聊天所要考慮的因素作一簡單的介紹。由於討論和聊天具有很多的共性因素,因此,下面所介紹的對兩者都適用,實際套用時可靈活參考。

Eisely根據他在博伊西州立大學(Boise State University)參與一個研究生項目中的多年經驗總結了以下利用討論、聊天和email的活動方式:

1.評論(The critique):要求參與者就某一個建議指出它的優缺點並提出改進的辦法,每人提出1~2條。

2.小組報告(The Group Report):將一項任務的參與者分成若干小組,在討論或聊天中,要求每個小組做各自的總結報告,讓其它小組對其進行提問。

3.投票(Poll):要求參與者就某一個有爭議的問題通過email進行投票表決。

4.定時解密(Timed disclosure):要求參與者就某一篇文章或評論在規定期限之前通過email將自己的觀點傳送給指導教師。指導教師在規定期限到後將收到的所有評論公之於眾,這樣可以避免有些參與者受其它占主導地位參與者觀點的影響。

5.指定的辯論(Assigned Debate):事先指定參與者的正反方位置參加一場辯論。

6.自由聯合(Free Association):參與者完全不受討論和聊天形式的限制自由發表觀點。

7.尷尬處境(Hot Seat):指定某一個參與者“坐上熱板凳”,讓其它參與者就某一個主題向他發問。

8.蘇格拉底對話(Socratic Dialogue):指導教師首先提出一個問題,一個參與者做出回答,接著指導教師再提出一個新問題,另外一個參與者做出回答,指導教師再提出一個新問題,再一個參與者做出回答,如此繼續下去。

9.射擊(Shot Gun):指導教師一次提供大量相關的問題,參與者就他們感興趣的問題進行討論和交流。

10.轉圈(Go around the circle):所有的參與者就所討論的問題做出回答,所有人回答完後,該輪討論即結束。

網路學習社區中的討論、聊天及其它活動在設計時要考慮以下幾個因素:主持人(協調員或指導教師)的風格;組的規模大小;時間長度;頻率或次數(周、月還是學期);模式(是主體活動還是附屬活動);組成形式(自選、搭配或分配);參與形式(是被要求還是自願);評分(評價類目是什麼,權重是多少,標準是否公開);個人身份標識(是用真實姓名還是暱稱);準備活動;使用的媒體類型(文本、圖形、圖片、語音、用作解說的幻燈片、視頻)。

實踐

在2001年4月1日中美撞機事件的背景下,中國大學的研究生和美國大學的研究生及在職中國小教師參加了一系列基於Internet的網路學習社區活動。此項活動由美國猶他州立大學教學技術系主持並提供指導教師,參與者是三個有著不同文化背景和學習經歷的學習小組。一組是在美國猶他州立大學註冊了校園課程《遠距離教育》的12名在校教學技術系研究生,一組是參加美國猶他州立大學教學技術系“線上遠距離學習認可項目”的10名在職中國小教師,還有一組是中國華南師範大學電教系的4名在校研究生。儘管中方小組人員較少,但它使這次合作變得獨特有趣並極大地帶動著美方的參與者。此次線上學習經歷是美國猶他州立大學(Utah State University,以下簡稱USU)與中國華南師範大學(South China Normal University,以下簡稱SCNU)在教學技術領域創造更加廣泛和縱深合作項目的一個序曲。

USU-SCNU Distance Learning Collaboration Program(以下簡稱USU-SCNU DLCP)的提出源於2001年1月在廣州舉行的由華南師範大學發起並主持的“網路時代的學與教”國際會議。在那次會議上,華南師範大學副校長王國建教授、華南師範大學電教系主任徐福蔭教授和來自美國猶他州立大學教學技術系的負責遠距離教育項目的指導教師湯姆·尼科爾博士在會後商討了一個小型的藉助於網路技術的遠距離學習合作項目方案――USU-SCNU DLCP。合作項目的所有參與者均統一使用英語作為一切活動的書面和口頭語言。

合作的目的是:為來自SCNU和USU的教學技術(註:我國的正式名稱是教育技術學)專業的學生提供一次參與國際網路學習社區的機會,通過在網路學習社區中的合作學習,學習者會發現不同國家民族文化的相同之處並從公開發表的觀點中獲得啟示和學習。預期該合作項目將會幫助學習者積極應對全球e-learning的發展和深刻理解全球e-learning的本質。

USU-SCNU DLCP的第一步是在猶它州立大學的網站上創建一個小型的網路學習社區,所有的參與者註冊後,首先進行的是一些比較簡單的試驗,它由一系列活動組成,包括實時的和非實時的,有主持的和非支持的,較大組的和較小組的。此後,參與者通過網路學習社區來繼續隨後的一系列學習活動。

在網路學習社區中,雙方合作和交流所採用的形式是:

1.鏈式討論(Threaded Discussion):雙方學習者交叉線性寫帖子和回覆帖子的一種討論方式,有指導教師主持,主題是遠距離教育,時間是4-6周,USU在其WebCT(Web Course Tool)伺服器上主持並提供指導教師。

2.基於文本的交談(Text-based Chat):該交談將是實時的,時間安排在USU的傍晚和SCNU的早上。定於合作的早期階段進行。

3.基於email的遊戲(Email-based Game):合作將以一個基於email的遊戲結束,遊戲參與者將要思考和預測線上學習的結果。

儘管USU-SCNU DLCP在許多方面由於缺乏經驗和切實有效的教學設計而存在不盡如人意之處,但從成功的方面仍有很多需要我們學習的地方。就一系列活動的流暢性來看,“Depolarizer(去極化者)”遊戲最為成功。作為一項非實時互動的試驗,它比鏈式討論更具有可參與性。這表明在將來的合作階段,應該設計和利用由一系列小的有明確任務的高度主持的活動。它同時也說明了在資訊時代網路化環境下個體合作學習雖然有很大的自主性但仍不可忽視教師作為學習的組織者、引導者、幫助者、促進者的作用。儘管有時空的障礙,但今天的技術完全能夠使學生參加各種不同領域和範圍的遠距離合作學習,學習的效果和質量不取決於技術而取決於教師。它再次印證了教學設計在學習活動中的舉足輕重的地位和作用。

小組鏈式討論從來沒有機會真正發展成為促進更深層次和更具思考性交流的動因。一旦小組確定,它們就成為預定聊天的場所,而不是真正的交流思想和經驗的論壇。在接著的討論中,小組應該從一開始就明確自己的目標,小組成員可以在一起閱讀文章和發表評論,因為有相當可觀的時間分配給一個共享的主題。

聊天作為一項實時活動的部分總是具有高度的複雜性。在此階段,學習者不應把過多的精力放在實現這個活動上面,他們不必太全神貫注於此。他們可以調查一些別的可供選擇的聊天方案,如通過ICQ和即時訊息服務系統IMS(Instant Message Service)。一旦技術障礙被克服,聊天可以作為偶然的交流場所或用於預先的計畫活動來加強人際溝通。

最後值得一提的是文化差異並沒有產生太大的障礙,問題產生於缺少對特殊情境下合適的教學設計的經驗以及技術的限制。差異就是財富。即使是在國際網路學習社區這樣一個短暫的試驗里,這個概念也是顯而易見的。它是我們在這次合作項目中學到的最有價值的一課。一位來自USU的研究生說出了合作項目參與者的發自內心的聲音:“我認為文化差異正是人們所最感興趣和最需要了解和學習的,我把它當作催化劑而不是抑制劑。”

網路學習社區能夠在學習模式設計和由多樣性的活動所構成的國際遠距離合作學習方面探索出一條新路,它可能是這個世界所最需要的。

展望

網路學習社區的出現和發展是伴隨著Internet的產生和發展而逐步壯大起來的。網路學習社區以其功能的強大性,互動的多樣性,學與教的靈活性而被越來越多的大學、網校和遠程教育機構所採用。網路學習社區對資訊時代教育技術的研究和發展提出了一個新課題,關於網路學習社區的信息傳播、文化交流和人際互動可能會成為資訊時代教育技術界的新的研究熱點。

網路學習社區通過Internet建構了一個靈活的動態的雙向互動的協作化學習環境,它融合協作學習、自主學習和自適應學習於一體,為適應教育的全球化和建構終生學習體系提供了一個開放的平台,對網路環境下的學習模式的發展具有重大的現實意義和套用價值。在這個開放、共享、個性化的平台上,教師所追求的因材施教的理想將成為可能,學習者也將會變得更加積極主動;在這個平台上,稀缺的教育資源將得到充分的利用,任何時間、任何地點、接受理想的教育,不再是遙遠的夢想……

建議

網路學習社區

網路學習社區(二)對網路學習社區的研究要充分考慮杜區和學習兩個要素網路學習社區是將社會學中的一個概念“社區”用在了教育學中。在進行研究的時候,既要考慮其作為社區的特性,又要考慮其為學習服務的目的。

Intemet上有很多將自己定義為網路學習社區的網站其實不能稱之為社區,因為要形成社區必須有穩定的達到一定數目的成員進行學習和交流活動。還有一些網路教學支撐平台也以網路學習社區自稱,然而很多時候只是學生上課的一個輔助工具,學生除了在上面完成老師的作業之外很少再有其他交流活動,這樣自然也就不會形成社區。

Intemet上有很多大型的社區,例如:水木社區、天涯社區等。這些面向公眾的虛擬社區的社區特性非常明顯,然而針對學習的套用適用性不足,還需要進行知識管理、學習信息傳遞等方面的深入研究和功能設計。

(三)要將研究的重心放到對核心要素和形成要素的研究上

從上文中對網路學習社區構成要素的分析可以得知,互動研究是網路學習社區研究的一個核心問題。從已有的研究文獻中發現,當前大陸地區幾乎沒有研究涉及到網路學習社區中個體歸屬感的研究、社區文化的研究和社區社會關係網路的研究。所以這兩方面的研究將是網路學習社區研究的重點所在。

(四)網路學習社區中的研究要借鑑多學科的知識和方法

網路學習社區的概念是社會學概念和教育學概念的交叉,因此對其的研究也就應該藉助多學科的力量。要借鑑教育技術學、社會學、傳播學、知識工程等多學科領域的知識和方法,從不同的側面對其進行分析。

網路學習社區

網路論壇學習平台是網路綜合性的學習資訊入口網站,網站主要面向社會各階層的廣大網友人群,提供10大類社區版塊資訊與問答服務。網路論壇學習平台致力於為廣大網友提供一站式學習資訊服務,立足於為廣大網友建造一個優質的網路學習社區,讓所有人都能夠享受學習、快樂交流。