歷史沿革

紹興鏡湖

紹興鏡湖 新石器時代中期,從小黃山文化開始,已有約9000年歷史。越國古都建於公元前490年,距今已有近2500年建城史。

據史載:大禹治水告成,在境內茅山會集諸侯,計功行賞,死後葬於此山,因更名茅山曰”會稽”,是為會稽名稱之由來。春秋時期,於越民族以今紹興一帶為中心建立越國,成為春秋列國之一。

戰國,越王勾踐大敗吳國,越國疆域拓展至江淮地區。至周顯王三十六年(前333),楚威王興兵敗越,盡取故吳地並至浙江,越始”服朝於楚”,而諸越邦國尚存。

秦朝,王政二十五年(前222),定江南,降越君,以吳越地置會稽郡,治吳縣(今蘇州)。二十六年,中國統一,實行郡縣制,會稽郡先後轄山陰等二十餘縣,其中在今浙江境內有山陰、諸暨、上虞、餘姚、句章 、鄞、烏傷、太末、錢塘、餘杭、由拳、烏程、海鹽等縣。

西漢,武帝元封五年(前106),置十三州刺史部,督察各郡,會稽郡受督於揚州刺史部,並增剡、余暨二縣,時會稽郡領二十六縣,屬今浙江境內的有十八縣。

東漢,永建四年(129),分會稽郡置吳郡,今錢塘江以南仍為會稽郡,治山陰,時轄山陰、諸暨、上虞、始寧、剡、餘姚、大、鄞、句章、章安、永寧、烏傷、太末、東冶十五縣。

三國,會稽郡隸屬於吳,治山陰。魏黃初二年(221),會稽郡領縣增至三十一縣,其中增今浙江境內的有吳寧、豐安、長山、遂昌、新安、定陽、臨海、南始平、羅陽、松陽十縣,增今福建境內的有建安、漢興、昭武、南平、東安、侯官六縣。吳太元二年(252),再增永康、武義、建平三縣,並改上虞縣為侯國。吳太平二年(257)、永安三年(260)、寶鼎元年(266),先後分會稽郡置臨海、建安、東陽三郡,會稽郡轄山陰、上虞侯國和諸暨、餘姚、永興、始寧、剡、 、鄞、句章八縣。

紹興

紹興 西晉,太康二年(281) ,以會稽地封於驃騎將軍孫秀,以郡為國,稱會稽國,轄縣數不變。

南朝,宋永初二年(421),復會稽郡,置東揚州。陳永定年間(557~559),會稽郡析山陰置會稽縣,兩縣同城而治,治山陰,時轄十一縣。

隋朝,開皇九年(589)平陳,省郡縣,廢會稽郡,改東揚州為吳州,並山陰、永興、上虞、始寧為會稽縣,並餘姚、鄞、 入句章縣,轄會稽、諸暨、剡、句章四縣。並設吳州總管府,治會稽,總管原東揚州諸郡。 大業元年(605),廢吳州,以原吳州境置越州,治會稽,是為越州名稱之始。大業三年(607),復為會稽郡。

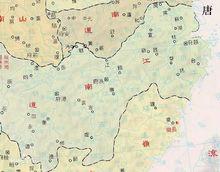

隋唐江南中心

隋唐江南中心 唐朝,武德四年(621),以剡置嵊州,並析置剡城縣,析句章之餘姚置姚州,析句章之鄞置鄞州。改會稽郡為越州,治會稽縣,轄會稽、諸暨、剡城三縣和嵊州、姚州、鄞州三州。同時置越州總管府,駐會稽縣,管越、嵊、姚、鄞、松、綢、衢 、麗、嚴、婺十一州。武德七年(624),廢姚州為餘姚縣,析會稽立山陰縣。改越州總管府為越州都督府,督越、嵊、鄞、麗、婺五州。景雲二年(711),天下分為二十四都督府以統屬州,越州定為中都督府,所督不足十州,隸屬於江南道。乾元元年(758),廢越州中都督府,置浙江東道節度使駐越州,轄越、睦、衢、婺、台、明、處、溫八州。乾寧三年(896),錢 平董昌,號越州為東府。

北宋,熙寧七年(1074),設兩浙東路駐越州,轄越、婺、衢、明、台、處、溫州。鏇即併入兩浙路,九年復分,十年複合。

南宋,建炎四年(1130),宋高宗駐蹕越州,取”紹奕世之宏休,興百年之丕緒”之意,下詔從建炎五年正月起改元紹興,並升越州為紹興府。府治設山陰,轄山陰、會稽、諸暨、蕭山、餘姚、上虞、嵊縣、新昌八縣。

元朝,世祖至元十三年(1276),改紹興府為紹興路,轄縣和治所均不變。元順帝至正二十六年(1366),復置紹興府,治山陰,轄八縣。

清朝,設浙江省,省府之下置杭嘉湖、寧紹台、金衢嚴、溫處四道,紹興府隸屬寧紹台道,轄縣未變。宣統三年(1911),並山陰、會稽為紹興縣。

中華民國,元年(1912)2月,廢府、州、廳舊制,實行省、縣兩級制,原紹興府轄縣均直屬浙江省軍政府。民國3年於省縣間設會稽道,治寧波,時轄地相當於紹興、寧波、台州三府。民國16年取消道制,原紹興府七縣直屬於省。民國24年置紹興行政督察區,專員公署駐紹興縣,轄紹興、上虞、餘姚、嵊縣、新昌、諸暨、蕭山七縣。民國25年,改紹興為第三行政督察區,其駐地、轄縣不變。民國37年,更名為第二行政督察區,專員公署駐餘姚,轄十四縣(改蕭山為省直屬,增轄鄞縣、慈谿、定海、鎮海、奉化、象山、寧海、四明八縣)。

1949年5月,紹興全境解放。6月,設浙江省第十專區,轄紹興、上虞、嵊縣、新昌、諸暨、蕭山六縣,餘姚劃歸第二專區(寧波)。10月改為紹興專區,並析紹興縣城區置紹興市(今紹興城區),析紹興縣置會稽縣,時轄一市七縣。

1952年01月,撤銷紹興專區,原所轄紹興、諸暨、蕭山三縣及紹興市改由省政府直屬,上虞、嵊縣、新昌劃屬寧波專區。

1964年09月,復設紹興專區,駐紹興縣,轄紹興、上虞、嵊縣、新昌、諸暨五縣。

1968年05月,改名為紹興地區,並成立紹興地區革命委員會。1978年9月,改名為紹興地區行政公署。

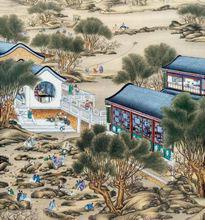

宋代紹興

宋代紹興 1983年07月,撤銷紹興地區,改設省轄紹興市,置越城區,下轄越城區、紹興縣、上虞縣、嵊縣、新昌縣、諸暨縣。

1989年09月,諸暨縣改設諸暨市(縣級市)。

1992年08月,上虞縣改設上虞市(縣級市)。

1995年12月,嵊縣改設嵊州市(縣級市)。

2013年10月,國務院2013年112號檔案已對浙江省調整紹興市部分行政區域進行了批覆。同意撤銷紹興縣,設立紹興市柯橋區。以原紹興縣(不含孫端鎮、陶堰鎮、富盛鎮)的行政區域為柯橋區的行政區域,柯橋區人民政府駐柯橋街道群賢路1661號;撤銷縣級上虞市,設立紹興市上虞區。以原上虞市的行政區域為上虞區的行政區域,上虞區人民政府駐百官街道市民大街987號;將原紹興縣孫端鎮、陶堰鎮、富盛鎮劃歸紹興市越城區管轄。

行政區劃

行政區劃

行政區劃 截至2015年底,紹興市共有79個鎮,15個鄉,24個街道,2175 個村,514個(社區)居民委員會。

| 縣、市、區 | 下轄地區 | 郵政編碼 | 政府駐地 |

| 越城區 | 塔山街道、府山街道、北海街道、蕺山街道、城南街道、迪盪街道、稽山街道、靈芝街道、東湖街道、東浦街道、鑑湖街道、斗門街道、陶堰鎮、皋埠鎮、馬山鎮、富盛鎮、孫端鎮 | 312000 | 塔山街道延安路18號 |

| 柯橋區 | 柯橋街道、柯岩街道、湖塘街道、華舍街道、福全街道、蘭亭街道、安昌街道、齊賢街道、漓渚鎮、夏履鎮、楊訊橋鎮、馬鞍鎮、平水鎮、王壇鎮、稽東鎮、錢清鎮 | 312000 | 柯橋街道 |

| 上虞區 | 百官街道、曹娥街道、東關街道、道墟街道、梁湖街道、小越街道、上浦鎮、湯浦鎮、章鎮鎮、下管鎮、豐惠鎮、永和鎮、驛亭鎮、崧廈鎮、瀝海鎮、謝塘鎮、長塘鎮、蓋北鎮;嶺南鄉、陳溪鄉、丁宅鄉 | 312300 | 百官街道 |

| 新昌縣 | 羽林街道、南明街道、七星街道、沙溪鎮、儒岙鎮、回山鎮、澄潭鎮、小將鎮、鏡嶺鎮、梅渚鎮、大市聚鎮;雙彩鄉、巧英鄉、東茗鄉、新林鄉、城南鄉 | 312500 | 南明街道 |

| 嵊州市 | 三江街道、鹿山街道、剡湖街道、浦口街道;甘霖鎮、仙岩鎮、長樂鎮、崇仁鎮、石璜鎮、三界鎮、下王鎮、黃澤鎮、北漳鎮、金庭鎮、谷來鎮;雅璜鄉、通源鄉、王院鄉、竹溪鄉、貴門鄉、里南鄉 | 312400 | 北直街37號 |

| 諸暨市 | 暨陽街道、浣東街道、陶朱街道;大唐鎮、次塢鎮、店口鎮、阮市鎮、江藻鎮、楓橋鎮、趙家鎮、馬劍鎮、草塔鎮、牌頭鎮、同山鎮、安華鎮、街亭鎮、璜山鎮、浬浦鎮、直埠鎮、五泄鎮、嶺北鎮、陳宅鎮、王家井鎮、應店街鎮、山下湖鎮、東白湖鎮、東和鄉、次塢鎮 | 311800 | 暨陽街道紅旗路26號 |

地理環境

位置境域

紹興市位於浙江省中北部、杭州灣南岸。東連寧波市,南臨台州市和金華市,西接杭州市,北隔錢塘江與嘉興市相望,位於北緯 29°13′35″至30°17′30″、東經 119°53′03″至121°13′38″之間,屬於亞熱帶季風氣候,溫暖濕潤,四季分明。全境域東西長130.4千米,南北寬118.1千米,海岸線長40千米,陸域總面積為8273.3平方千米,市區面積2942平方千米。

地形地貌

紹興市全境處於浙西山地丘陵、浙東丘陵山地和浙北平原三大地貌單元的交接地帶,地勢南高北低,形成群山環繞、盆地內含、平原集中的地貌特徵,地形骨架呈“山”字形。地貌可概括為“四山三盆二江一平原”,而在面積分配上,則表現為“六山一水三分田”,全境地勢由西南向東北傾斜而下,最高點為位於諸暨境內海拔1194.6米的會稽山脈主峰東白山,最低點為海拔僅3.1米的諸暨“湖田”地區,中部多為海拔500米以下的丘陵地和台地。北部平原地表地貌比較單調,但地下空間比較複雜,發育了分布較複雜的淤泥層、軟土層和硬土層,為地表建築提供了多樣的建設基礎。

地質上,境內以縱貫市域的江山—紹興深斷裂(柯橋區平水鎮至諸暨市璜山一線)為界,西北部和東南部分屬揚子準地台、華南褶皺系這兩個一級構造單元,分屬江南(西北區)和華南(東南區)兩個地層區。由於歷史上經歷了大量的地質活動,留下了豐富而比較齊全的地質結構。境內的西北區自中元古界至新生界第四系地層發育較齊全,有大量沉積層出現;東南區以中生界和新生界地層為主,火成岩發育,地層缺失較多。

紹興市全境地質構造屬於元古界、古生界、中生界和新生界的各個地質時期,在境內大部分都有露頭。紹興市境內有平原、盆地、丘陵、山地、台地五種地表地貌。

氣候

蘭亭盛會

蘭亭盛會 市境地處亞熱帶季風氣候區,季風顯著,四季分明,氣候溫和,濕潤多雨。但由於地處中緯度,地形較複雜,小氣候差異明顯,災害性天氣頻繁。

春季,冬、夏季風交替,太陽輻射增強,氣溫漸升,冷暖空氣活動頻繁,春雨連綿,雨水增多,風向多變,天氣變化大,常有倒春寒、大風冰雹出現。

梅雨季常年在6月中旬入梅,7月上旬出梅,雨量相對集中,常伴有暴雨,引起洪澇災害。此時,溫、濕同步增長。梅雨結束後就進入盛夏高溫季節,在西北太平洋副熱帶高壓控制下,紹興市天氣晴熱、溫度高、日照強、蒸發大,常會引起乾旱(伏旱)。

秋季,北方冷空氣逐漸影響,氣溫開始下降,常常是”一陣秋雨一陣涼”。暑熱漸消,多數年份秋高氣爽,”十月小陽春”,但常受颱風影響,狂風暴雨,有些年也會出現”秋拉撒”天氣,因此,秋季也是第二雨季。

冬季受冬季風控制,盛吹偏北風,寒冷、乾燥,天氣穩定,是一年中溫度最低、降水最少的季節。

水文

大運河紹興段

大運河紹興段 境內河道密布,湖泊眾多,向以”水鄉澤國”享譽海內外。受山脈走向制約和亞熱帶季風氣候影響,河流普遍具有流量豐富,水位季節變化大,一年有兩個汛期,上游水力資源豐富,下游多受海潮頂托等特點。境內主要有匯入錢塘江的曹娥江、浦陽江、鑑湖水系;浙東運河東西橫貫北部,與南北向河流溝通,交織成北部平原區河密率很高的河網水系。此外,上虞尚有部分河溪屬甬江水系,諸暨尚有很小部分屬壺源江,經富陽直接注入富春江。

曹娥江:屬錢塘江水系,發源於磐安縣尚湖鎮王村的大盤水脈長塢,自南而北流經新昌、嵊縣、上虞,於紹興三江口以下注入杭州灣。幹流全長193公里,境內長156.6公里;流域面積5099.15平方公里,占紹興市總面積的61.8%,是境內最大的河流。

澄潭江 :為曹娥江幹流上游段,自源頭至嵊縣城關鎮,長85公里,流域面積854平方公里,主要支流有長樂江、新昌江、黃澤江,先後在城關鎮附近匯入,呈典型的扇狀水系。

長樂江:舊稱西江,發源於海拔744米的東陽縣道尚嶺,至嵊縣綠溪鄉入市境,稱綠溪江。經水竹、合山村流至太平村,稱合山江。

新昌江:舊稱潭遏溪,發源於海拔932米的天台縣華頂山,流經新昌於黃泥橋村入嵊縣,至新聯鄉搗臼爿村注入澄潭江。流域面積535平方公里,全長52.5公里,河道平均比降4.5‰。砂礫河床,寬100米左右。

黃澤江:舊稱東江,發源於海拔954米的寧海縣與新昌縣交界的蝦脖尖。右岸有上東江(晦溪)匯入,至嵊縣浦口鄉萬年亭注入曹娥江。流域面積577平方公里,全長65公里,河道平均4.5‰,砂礫河床,寬90~140米。

隱潭溪:因寨嶺、石窟間的隱潭得名,舊稱李家溪。發源於餘姚市鵓鴣岩南坡,在上虞嶺南鄉白龍潭村入境,流經嶺南、覆厄鄉至章鎮鎮南匯入曹娥江,全長30公里,流域面積73平方公里。

范洋江:因江邊的范洋村得名,發源於嵊縣北部的西社鄉岩嶺,至上虞羅村山注入曹娥江,總長25.5公里,流域面積88平方公里,河底寬20米。屬季節性溪流。

小舜江:因是舜江(曹娥江)的主要支流得名,又名小江或東小江。總長73公里,流域面積544平方公里,河床平均寬40米,屬常年性溪流。

浦陽江:屬錢塘江水系,發源於浦江縣花橋鄉天靈岩南麓,從諸暨安華水庫進入市境,於諸暨城北茅渚埠分東西兩江,西江為主流,至湄池又合二為一,直到蕭山聞家堰匯入錢塘江。境內主要一級支流有大陳江、開化江、五洩江、楓橋江、店口江和凰桐江。幹流總長151.1公里,總流域面積3431平方公里,市境內長67.6公里,流域面積2224.9平方公里。

大陳江:是浦陽江入境後第一條南會支流,源出義烏市巧溪鄉全章嶺大塢尖,經巧溪、蘇溪、大陳三鄉,由浦江縣鄭家塢流入諸暨湯江鄉,流域面積245平方公里,主流長39.6公里,諸暨境內7.2公里,河流寬200米左右,主河槽寬60~70米。

開化江(上東江):由璜山江、陳蔡江組成,兩江自東南向北流至街亭會合後,始稱開化江,至丫江楊匯入浦陽江。全長46公里,流域總面積623平方公里,境內面積608平方公里,常年流量4.2立方米每秒。

楓橋江:是浦陽江的一條重要支流,由櫟橋江(左、右溪)、楓橋江(黃檀溪)、孝泉江(大幹溪)三水組成。楓橋江居中,左側櫟橋江,右側孝泉江。上游均為山溪型河流,下游為感潮河段。主流楓橋江,源出諸暨、嵊縣交界的龍頭崗北麓,主流全長25公里。總流域面積432平方公里。

凰桐江:源出諸暨紫雲鄉五雲嶺南麓,東流經寨頭、大路楊、凰桐等村,流入蕭山尖山鎮注入浦陽江。源長52公里(境內46公里),流域面積180平方公里(境內160平方公里)。

浙東運河:始於杭州三堡,向東至鎮海流入東海,為中國大運河之組成部分,自西向東溝通錢塘江、甬江兩大水系。西自錢清入境,經柯橋、紹興、皋埠、陶堰、東關、曹娥,至驛亭長壩閘出境。境內蕭紹運河構成的河網水系又稱三江水系(古稱鏡湖水系)。

自然資源

水資源

紹興市總水資源量65.69億立方米,比多年平均63.78億立方米增加3%。其中地表水資源量為63.56億立方米,占總水資源量的96.80%。產水係數0.53,產水模數79.55萬立方米/平方千米。人均占有水資源量1500立方米,比多年平均人均水資源量增加2.30%。紹興市共有大中型水庫17座,年末蓄水量4.37億立方米,與2008年末蓄水量(3.89億立方米)增加12.40%。

土地資源

紹興

紹興 紹興境內土壤類型多,分布複雜,性態特徵各異,土質良好,多宜農業利用。從類型看,除地帶性的紅壤、黃壤土外,還廣布著隱域性的水稻土、潮土、鹽土和紫色土、石灰岩土、中基性火山岩土、粗骨土、石質土、新積土等9個土類。紹興市土壤共劃分為11個土類、21個亞類、65個土屬、101個土種。其中水稻土占4個亞類、29個土屬、50個土種,面積227071.67公頃,占土壤總面積的29.82%;紅壤土占3個亞類、11個土屬、17個土種,面積341100公頃,占土壤總面積的45.60%。豐富的土壤資源,為農、林、牧、漁業的全面發展及各種地方名、優、特產品的生產,提供了有利條件。

生物資源

紹興鏡湖

紹興鏡湖 紹興地處中亞熱帶常綠闊葉林植被帶,自然植被共有153科、449屬、879種,其中天然森林植被有針葉林、闊葉林、灌木林、混交林、竹林和鹽生等6類,覆蓋率達46.20%。

人工植被主要有糧油作物、經濟作物和觀賞植物等3大類。其中:糧油、經濟作物品種分別超過100種;蔬菜作物有33類、128種;觀賞花卉有120多種、240餘屬、800多個品種。紹興市屬國家級保護野生植物有一級3種、二級16種、三級17種。境內動物資源豐富,飼養動物有4類、170餘個品種;野生動物有獸類80餘種、鳥類120多種、爬行類70餘種、兩棲類30餘種。屬國家級保護野生動物有一級8種、二級59種,省級重點保護野生動物73種。

在各種動植物中,具有藥用價值的達1200餘種,其中中草藥資源植物類有1000餘種,動物類有200餘種。

礦產資源

礦產資源主要有鐵、銅、金等中型金屬礦藏,以及螢石、石灰石、石煤、瓷石土、硅藻土、葉蠟石、花崗石、玄武石、紫砂土等大中型非金屬礦藏。其中,鐵礦儲量占浙江省總儲量的75.50%,銅礦儲量占浙江省的62.60%,金礦儲量占浙江省的42.40%。非金屬礦中,硅藻土儲量為中國之最,瓷石土占浙江省的82.10%,葉蠟石占浙江省的38%。

人口

2017年末常住人口501.0萬人,比上年末增加2.2萬人,,其中戶籍人口446.48萬人,城鎮人口328.2萬人。城鎮化率65.5%,比上年提高1.2個百分點。

據市公安局人口(戶籍)年報統計,年末總戶數161.29萬戶,比上年末的161.53萬戶略有減少。戶籍人口446.48萬人,比上年末增加1.95萬人。其中,男性222.60萬人,女性223.88萬人。出生人數47982人,出生率10.77‰。死亡人數35135人,死亡率7.89‰。人口自然增長率2.88‰,比上年提高1.53‰。

政治

市委書記:馬衛光

市委副書記、市長:盛閱春

市人大主任:譚志桂

政協主席:魏偉

經濟

綜述

唐代以前,會稽一直是浙江的政治、經濟、文化中心。境內所產的越國青銅劍,漢代到三國的銅鏡,唐及其以後的陶瓷、茶葉,隋唐開始聞名的絲綢,南宋時進入全盛期的紹興黃酒等,質量、產量都曾名揚海內外。南宋紹興三十二年(1162),紹興府茶葉總產量達38.5萬多斤(《宋會要輯稿》)。明末清初,平水鎮逐漸成為浙東重要茶葉集散地。清末,每年從平水鎮運銷外洋的茶葉約為880萬斤,運銷國內的180萬斤(《會稽縣勸業所報告冊》)。同期,紹興黃酒每年釀造達30萬缸,計300萬壇(約7.5萬噸)。民國時期內憂外患,天災人禍,生產停滯,民生凋敝。據《中國實業志》記載,21年(1932),紹興、上虞、嵊縣、新昌、諸暨5縣茶葉總產量僅為16.71萬擔,紹興黃酒108萬壇(約2.70萬噸),蠶繭13.93萬擔,生豬飼養量6.22萬頭,糧食106422萬斤,其中紹興縣49390萬斤。紹興人口眾多,糧食不能自給,每年從蘇、皖、贛及省內金華、蘭溪、建德、桐廬等地運入2億斤左右。工業生產則更為薄弱,以當時較發達的紹興縣為例:”機制工業惟麵粉、碾米、電燈、絲襪四業,共12家,職工663人”(民國38年《紹興概況調查》);手工業6798家,從業人員24907人(酒坊203家從業人數無記載)。主要產品產量未見記載,而出口數為:錫箔320萬塊,紹酒108萬壇,茶葉12萬擔,腐乳13萬壇,各種綢緞(含官紗)19.5萬匹。據《浙江經濟年鑑》記載,至民國36年,工農業生產進一步萎縮,5縣糧食產量僅7.75億多斤,茶葉8.4萬擔,酒11285噸,錫箔90萬塊,春繭(收購量)8663擔。到解放前夕,紹興已陷入生產落後、百業蕭條、人民困苦的境地。1949年,全地區工農業總產值3.42億元,年人均僅153.4元。其中農業總產值2.62億元,占76.52%,人均117.4元;工業總產值0.8億元,占23.48%,人均36元。糧食總產量48.54萬噸,畝產114公斤,人均218公斤。發電量100萬千瓦時,黃酒1.26萬噸,棉布43.6萬米,綢緞54.29萬米,日用陶瓷7.87萬件。

2017年,紹興市生產總值(GDP)5108億元,列全省第四位,比上年增長7.1%。其中第一產業增加值207億元,增長2.0%;第二產業增加值2491億元,增長6.7%;第三產業增加值2410億元,增長8.0%。三次產業占生產總值的比重分別為4.0%、48.8%、47.2%。人均GDP(按常住人口計算)10.22萬元(按年平均匯率6.7518折算為1.51萬美元),列全省第四位,按可比價計算,比上年增長6.6%。全體居民人均可支配收入45306元。城鎮常住居民人均可支配收入54445元,農村常住居民人均可支配收入30331元。

2017年,紹興市居民消費價格比上年上漲1.8%。調查的八大類商品價格“七漲一跌”,具體見表1。工業生產者出廠價格和購進價格分別上漲5.6%和9.6%。全年財政總收入706億元,比上年增長12.0%,其中一般公共預算收入431億元,增長11.9%。一般公共預算支出470億元,比上年增長3.0%。

第一產業

新石器時期,越人使用骨耜、木耜和木鋤,從事稻作生產,開創境內水稻栽培歷史。

夏代,“大越海濱之民,獨以鳥(島)田”(《越絕書》),“復隨陵陸而耕種,或逐禽鹿而給食”(《吳越春秋》),開墾沼澤平原和丘陵旱地,種植水稻、麥黍等糧食作物。

春秋戰國,越王句踐採用范蠡、計倪之策:“兵之要在於人,人之要在於谷”,把發展糧食生產作為強國之本。糧食作物擴大到粢、黍、赤豆、稻粟、麥、大豆、穬7類。

東晉、南北朝,“墾起湖田”(《宋書·孔季恭傳》),出現一批地主莊園(別業),糧食種植面積進一步擴大。唐代,元稹在越州“命吏課郡人,冬築陂塘,春貯雨水,夏溉旱苗”,大量開發糧地。南宋,“仲秋種麥,春種八谷”,糧食種類增多。“處處稻分秧,家家麥登場”,全面推行麥稻兩熟制和麥肥(苜蓿)輪作制,糧食產量進一步增長。明萬曆年間(1573~1619),引入玉米、甘薯;清乾隆年間(1736~1795),引入馬鈴薯,旱糧迅速發展。

民國時,糧食播種面積擴大。30年代,常年糧食播種面積為491.19萬畝,常年糧食總產量為1178.64萬擔,播種面積畝產240斤。但“紹興人口眾多,五穀出產雖豐,尚不能自給,豐年僅及全年需要額(供應量)之半,若遇荒年,則二三折不等”(民國22年《中國實業志》)。40年代初,日軍侵紹,農業生產遭受破壞。40年代後期,糧食生產恢復緩慢。 1949年,5縣耕地276.58萬畝,其中水田229.84萬畝,糧食播種面積425.18萬畝,總產量48.54萬噸,全年糧食畝產183公斤,播種面積畝產114公斤。

50年代,以改革耕作制度為中心,形成三熟制為主體的耕作制度。1959年,糧食畝產331公斤,總產86.58萬噸,比1949年增長78.34%。60年代初,提倡複種指數越高越好、種植越早越好、播種越密越好,違反糧食作物生育規律,導致糧食減產。1962至1966年,開展民眾性科學實驗,實行科學種田,紹興縣東湖農場創造“良田、良制、良種、良法”四良配套經驗,被湖南省農業廳副廳長李炎巨譽為“遂成就東湖農學特色,在全國農業領域中獨樹一幟”。

80年代,農村經濟體制改革,農業技術分級培訓到戶,年培訓20萬左右人次,農民科學種田水平迅速提高。1990年,開展噸糧田工程建設,52.75萬畝畝產超噸糧,占全省首位;增產糧食7.6萬噸,占全省增產總數的五分之一以上。紹興市糧地222.45萬畝,糧食播種面積537.15萬畝,總產量186.20萬噸,畝產833公斤。

紹興市是以糧食作物為主,經濟作物、蔬菜作物內容豐富,品種多樣的綜合農業種植區,又是以水稻生產為特色,雙季稻為主體的三熟制地區,擁有紹虞水網平原、新嵊盆地、三界—章鎮盆地和諸暨盆地“四大糧倉”。

2017年,農林牧漁業總產值316億元,比上年增長2.3%。農林牧漁業增加值209億元,比上年增長2.1%。其中,農業增加值144億元,增長3.5%;林業增加值22億元,增長3.8%;牧業增加值18億元,下降9.4%;漁業增加值23億元,增長2.0%;農林牧漁服務業增加值2億元,增長12.1%。糧食作物播種面積147.87千公頃,比上年增長1.1%,順利完成省下達的全年目標任務。糧食總產量95.87萬噸,增長0.4%。茶葉總產量4.79萬噸,增長1.3%。果園、蔬菜、中草藥材種植面積分別增長0.2%、0.6%、4.8%。生豬存欄、出欄分別下降11.8%、17.3%。肉類總產量12.69萬噸,比上年下降16.9%,其中豬肉產量10.53萬噸,下降16.6%;禽蛋產量2.53萬噸,下降30.1%。水產品總產量11.28萬噸,增長2.6%。

2017年,新建成糧食生產功能區5.52千公頃。建成糧食高產創建萬畝片11個、7.94千公頃,千畝片28個、2.29千公頃,百畝片398個、4.05千公頃。擁有省級以上農業龍頭企業43家,市級農業龍頭企業194家。有工商登記註冊的家庭農場2169家,農民專業合作社4908家。基本完成農村土地承包經營權確權登記頒證,行政村審核公示率99.4%,承包契約簽訂(完善)率92.6%。

第二產業

2017年年全部工業增加值2157億元,比上年增長7.6%。規模以上工業增加值增長7.9%。規模以上工業銷售產值增長13.7%,其中出口交貨值增長6.5%。規模以上工業中,高新技術產業增加值、戰略性新興產業增加值、裝備製造業增加值分別增長8.2%、9.4%、12.8%,占規模以上工業的36.1%、33.3%、28.9%。信息經濟核心產業製造業增加值增長9.6%,占規模以上工業的5.5%。健康製造業增加值增長18.8%,占規模以上工業的5.2%。新產品產值率40.3%,提高3.8%。

2017年,規模以上工業中,紡織、服裝、化工等十大傳統製造業增加值增長5.6%,增幅高於全省平均1.1%。規模以上工業企業實現利潤總額519億元,增長16.5%。按登記註冊類型分,國有企業1億元,增長24.5%;有限責任公司83億元,增長23.7%;股份制企業100億元,增長17.9%;私營企業218億元,增長18.3%;港澳台投資企業78億元,增長17.6%;外商投資企業39億元,下降7.6%。國有及國有控股企業11億元,增長10.7%。按規模分,大型企業96億元,下降1.4%;中型企業199億元,增長21.8%;小型企業216億元,增長21.4%;微型企業8億元,增長15.9%。主營業務利潤率6.6%,提高0.3個百分點。全年建築業增加值338億元,比上年增長0.6%。年末,有資質的建築企業740家,完成建築業總產值7448億元,比上年增長7.4%;利潤總額158億元,增長10.6%;稅金總額235億元,增長21.8%。

| 紹興高新區管委會 | 袍江新區 | 鏡湖新區 | 嵊州經濟開發區 |

| 紹興生態產業園 | 柯橋經濟開發區 | 紹興縣濱海工業區 | 新昌高新技術產業園區 |

| 諸暨經濟開發區 | 上虞經濟開發區 | 上虞杭州灣精細化工園區 | |

| 參考資料來源 | |||

第三產業

2017年,紹興市社會消費品零售總額1978億元,比上年增長10.9%。其中,城鎮市場1672億元,增長10.3%;鄉村市場306億元,增長14.3%。限額以上社會消費品零售總額786億元,增長13.7%。從27種限額以上批發零售單位商品分類看,占零售額比重前八位的商品增長情況分別為:汽車類增長10.4%,石油及製品類增長11.8%,服裝、鞋帽、針紡織品類增長12.3%,糧油、食品類增長11.2%,家用電器和音像器材類增長13.7%,中西藥品類增長2.7%,金銀珠寶類增長24.9%,通訊器材類增長367.6%。

2017年,紹興市接待國內遊客9541萬人,接待入境遊客數量紹興市旅客89萬人。全年貨物進出口總額1997億元,比上年增長9.7%,其中出口1852億元,增長9.8%,進口145億元,增長7.9%。從貿易方式看,一般貿易進出口1868億元,加工貿易進出口118億元,其他貿易進出口11億元。從國家和地區看,有進出口國家和地區217個,其中出口超6500萬元的115個。出口額前三位國家和地區分別為美國、印度、越南,分別出口287億元、76億元、75億元。對“一帶一路”沿線國家進出口798億元,比上年增長8.9%。其中出口756億元,增長8.5%。從產業結構看,紡織服裝出口1121億元,增長5.0%;機電產品出口378億元,增長16.5%;化工產品出口141億元,增長11.9%;高新技術產品出口37億元,下降10.1%。從企業類型看,有出口實績企業9185家(包括三資企業),比上年增加396家,其中出口超6500萬元企業633家。

2017年,服務貿易進出口總額165億元,比上年增長9.9%,其中出口115億元,增長12.4%;進口50億元,增長4.7%。對“一帶一路”沿線國家和地區服務貿易出口總額22億元。服務貿易主要集中在運輸、建築和服務外包領域。服務外包離岸契約額16811萬美元,離岸執行額16062萬美元,比上年分別增長30.2%和33.5%。跨境網路零售出口6.8億元,比上年增長39.3%。全年新批外資項目407隻,比上年增長46.9%。契約利用外資27.89億美元,比上年增長117.0%;實到外資12.87億美元,增長60.8%。其中,新批三產項目359隻,契約外資20.89億美元,實到外資10.44億美元。外資來源仍以港資為主。全年新批境外投資企業29家,企業增資16家。總投資額13.17億美元。其中,中方投資額10.54億美元,比上年增長5.9%。境外工程營業額2.46億美元,比上年增長1.5%。我市境外工程主要分布在香港、阿爾及利亞、尚比亞、日本、巴基斯坦、印度等15個國家和地區。

交通運輸

綜述

2017年貨物運輸總量13427萬噸,比上年增長13.4%,其中公路貨物運輸總量12056萬噸,增長14.5%;水運貨物運輸總量1371萬噸,增長4.4%。貨物運輸周轉量124億噸公里,增長8.9%,其中公路貨物運輸周轉量91億噸公里,增長11.5%;水運貨物運輸周轉量32億噸公里,增長2.1%。旅客運輸總量2926萬人,比上年下降5.0%,其中公路旅客運輸總量2805萬人,下降5.1%;水運旅客運輸總量121萬人,下降2.0%。旅客運輸周轉量29.52億人公里,下降4.3%,其中,公路旅客運輸周轉量29.46億人公里,下降4.3%;水運旅客運輸周轉量514萬人公里,下降11.2%。年末公路通車裡程10136公里,比上年增長0.7%。

公路

高速公路:滬昆高速、紹諸高速、蘇紹高速(中環線) 在建、嘉紹跨海高速(南北沿海大通道)、上三高速、諸永高速、繞城高速:西線為滬昆高速、南線為上三高速複線—紹諸高速、東線為紹嘉通道、北線為杭州灣環線高速、全長約160公里(紹興境內約130公里),為浙江最大繞城。

鐵路

火車站:紹興北站、紹興站、紹興東站、上虞站、諸暨站,規劃新紹興北站。

鐵路線:蕭甬鐵路、浙贛鐵路、杭甬客運專線、滬昆客運專線,在建杭紹台城際鐵路,規劃蘇紹鐵路

航運

港口:紹興港、紹興上虞港

航空

紹興濱海通用機場

公共運輸

• 軌道交通

規劃1、2、3、4、5、6號線。在建1號線試驗段。4號為風情旅遊線,由蕭甬鐵路改造,連線柯橋區、越城區和上虞區。

• BRT

紹興快速公交已於2013年6月開通:1號線、3號線、5號線都始於或終到紹興北站。1號線、3號線途經紹興古城,5號線開往紹興濱海新城。

社會事業

教育事業

2017年末,有普通高校11所,普通本專科招生3.18萬人,在校生9.73萬人,畢業生2.57萬人。中等職業教育學校(含技工學校)20所,招生1.71萬人,在校生4.93萬人,畢業生1.59萬人。其中,14所中職學校17個專業開設3+2職業教育,16所中職學校34個專業開設“五年一貫制”職業教育。普通高中49所,招生3.22萬人,在校生9.45萬人,畢業生2.98萬人。國中138所,招生4.77萬人,在校生13.91萬人,畢業生4.74萬人;國中畢業生升學率99.3%。國小335所,招生4.14萬人,在校生25.58萬人,畢業生4.95萬人。國小畢業生升學率100%。幼稚園610所,在園幼兒13.58萬人。專任教師5.45萬人,其中,普通高校0.44萬人,中等職業教育0.31萬人,普通高中0.79萬人,國中1.15萬人,國小1.59萬人,幼稚園0.84萬人。

年末,有民辦高校7所。民辦普通高中16所,在校生3.54萬人。民辦中等職業學校3所,在校生3000餘人。民辦普通國中6所,在校生1.75萬人。民辦普通國小11所,在校生2.1萬人。民辦幼稚園246所,在園學生5.32萬人。

高校名單

本科院校:紹興文理學院、紹興文理學院元培學院、浙江工業大學之江學院、浙江越秀外國語學院、浙江農林大學暨陽學院、浙江樹人大學楊汛橋校區、浙江理工大學科技與藝術學院

高職高專:浙江工業職業技術學院、浙江郵電職業技術學院、浙江農業商貿職業學院、 紹興職業技術學院、浙江建設職業技術學院上虞校區

科學技術

2017年全市一般公共預算支出中用於科學技術支出26.07億元,比上年增長14.0%,高於一般公共預算支出增速11.0個百分點。編制《紹興科創大走廊發展規劃》,紹興科技大市場建成開業。技術交易總額15.72億元,比上年增長86.0%。設立紹興和豐科技基金和紹興浙商創投科技基金。成立中紡院纖維基複合材料國家工程中心紹興分中心。新增省級眾創空間11家,市級眾創空間31家。新增省領軍型創新創業團隊3個,國家、省“萬人計畫”7人,均列全省第二。新增高新技術企業220家、省科技型中小企業1097家,均列全省第四;新增省“創新型領軍企業”2家,列全省第二。18項成果榮獲浙江省科學技術獎。“黃酒綠色釀造關鍵技術與智慧型化裝備的創製及套用”項目榮獲2017年國家技術發明二等獎。3項專利獲中國專利獎。全市申請發明專利11228件,授權發明專利2118件。

文化事業

2017年末,有國有藝術表演團體7個,全年演出895場次,觀眾149萬人次。國有劇院6個,全年演出853場次,觀眾48萬人次。群藝館、文化館(站)125個,舉辦展覽培訓活動3826次。公共圖書館7個,公共圖書館總藏量476萬冊,借閱227萬人次。新建圖書分館15家、文化分館54家。廣播電台1座,電視台1座,廣播電視台5座。廣播、電視綜合覆蓋率均達到100%。組織送書下鄉13萬餘冊,送戲下鄉1300餘場,送電影下鄉2.6萬餘場。紹興市文化館“文藝專家門診”被文化部評為“文化志願服務項目最佳創意獎”。紹興市喜獲“第四批浙江省傳統戲劇之鄉”稱號。專業演員中,1人榮獲第28屆“中國戲劇梅花獎”,5人榮獲第27屆上海戲劇“白玉蘭”獎。

體育事業

2017年,成功舉辦首屆紹興國際馬拉松賽和中國·紹興皮划艇馬拉松世界盃賽。在第十三屆全運會上,我市共有65名運動員入選浙江體育代表團,奪得13枚金牌、9枚銀牌和12枚銅牌,創造了紹興體育在全運會上的最好成績。以紹興市首屆市民運動會為載體,舉辦各類群體活動2000多場。

醫療衛生

2017年末,有衛生機構2502個(含村衛生室963個),比上年末減少29個。其中醫院76個,增加6個;衛生院及分院(社區衛生服務中心、站)849個,減少34個。衛生機構床位數27061張,增長6.3%,其中醫院床位21242張,增長6.9%。醫生數15196人,註冊護士數15054人,分別增長7.2%、8.5%。每萬人擁有醫療床位60.61張,比上年增加3.34張。每萬人擁有醫生34.04人,比上年增加2.16人。

社會保障

2017年末,基本養老保險和基本醫療保險參保人數分別為328.96萬人和461.84萬人,比上年分別增長3.0%和1.3%;城鎮失業保險參保人數131.81萬人,比上年增長3.8%。在冊低保對象49528人,其中,城鎮7315人,農村42213人。低保資金(含各類補貼)支出3.05億元。城鄉低保平均標準分別為每人每月687元和665元。從12月1日起實現低保標準城鄉統籌,越城、柯橋、上虞、諸暨為每人每月693元,嵊州、新昌為每人每月673元。獲得生活補助的城鄉低收入家庭持證重度殘疾人8271名。開展農村留守兒童“合力監護、相伴成長”關愛保護專項行動,使農村留守兒童總人數由上年末的4185人下降到2906人,並將所有農村留守兒童納入有效監護範圍。提高孤兒基本生活費標準,其他困境兒童隨散居孤兒同步調整發放標準。新建避災安置場所80個,累計建成1526個,避災面積61.22萬平方米,可容納17.46萬人。救助臨時困難民眾5448戶,9858人次,支出臨時救助金1556.41萬元。醫療救助113.48萬人次,支出救助金1.22億元。支出善款1.14億元,救助42.3萬人次。福利彩票銷售13.25億元。

環境保護

2010年,紹興市廢水處理能力達到135萬噸/日,污水收集乾管總長度超過1000公里。列入”811”環保新三年行動的紹興市11個省級開發區污染整治工作全部完成並通過驗收。諸暨市、新昌縣已創建成為省級生態縣(市),嵊州市爭創國家級生態示範區,上虞市爭創省級生態縣(市)。當年創建國家級生態鄉鎮8個、省級生態鄉鎮(街道)15個,省級綠色學校16所,綠色企業7家。累計創建省級綠色學校95所,省級綠色社區57個,省級綠色飯店33家,省級綠色家庭120戶,省級綠色醫院9家。紹興市環境空氣品質達標(API

![紹興[浙江省地級市] 紹興[浙江省地級市]](/img/9/f7c/nBnauM3XzgDO3kzNyMDMyMDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLzAzLyIzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)