形態

細粒棘球絛蟲原蟲

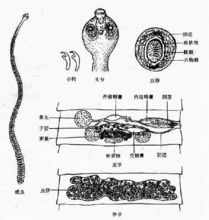

細粒棘球絛蟲原蟲成蟲 是絛蟲中最小的幾種之一,體長2~7mm,平均3.6mm。除頭節和頸部外,整個鏈體只有幼節、成節和孕節各一節,偶或多1-2節。頭節略呈梨形,直徑0.3mm,具有頂突和4個吸盤。頂突富含肌肉組織,伸縮力很強,其上有兩圈大小相間的小鉤共28~48個(通常30-36個),呈放射狀排列,勁節內含生髮細胞,再生能力強。頂突頂端有一群梭形細胞組成的頂突腺(rostellar gland),其分泌物可能具有抗原性。各節片均為狹長形。成節的結構與帶絛蟲略相似,生殖孔位於節片一側的中部偏後。睪丸45~65個,均勻地散布在生殖孔水平線前後方。孕節的生殖孔更靠後,子宮具不規則的分支和側囊,含蟲卵200~800個。

細粒棘球絛蟲

細粒棘球絛蟲蟲卵與豬、牛帶絛蟲卵基本相同,在光鏡下難以區別。

幼蟲 即棘球蚴,為圓形囊狀體,隨寄生時間長短、寄生部位和宿主不同,直徑可由不足1cm至數10cm。棘球蚴為單房性囊,由囊壁和囊內含物(生髮囊、原頭蚴、囊液等)組成。有的還有子囊和孫囊。囊壁外有宿主的纖維組織包繞。囊壁分兩層,外層為角皮層(laminated layer),厚約1mm,乳白色、半透明,似粉皮狀,較鬆脆,易破裂。光鏡下無細胞結構而呈多層紋理狀。內層為生髮層(germinal layer)亦稱胚層,厚約20μm,具有細胞核。生髮層緊貼在角皮層內,電鏡下可見從生髮層上有無數微毛延伸至角皮層內。囊腔內充滿囊液,亦稱棘球蚴液(hydatid fluid)。囊液無色透明或微帶黃色,比重1.01~1.02,pH6.7~7.8,內含多種蛋白、肌醇、卵磷脂、尿素及少量糖、無機鹽和酶,對人體有抗原性。

生髮層(胚層)

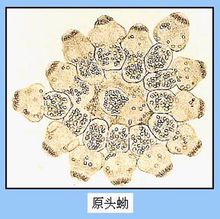

向囊內長出許多原頭蚴(protoscolex),原頭蚴橢圓形或圓形,大小為170×122μm,為向內翻卷收縮的頭節,其頂突和吸盤內陷,保護著數十個小鉤。此外,還可見石灰小體等。原頭蚴與成蟲頭節的區別在於其體積小和缺頂突腺。

細粒棘球絛蟲生活鏈

細粒棘球絛蟲生活鏈生髮囊(broodcapsule)

也稱為育囊,是具有一層生髮層的小囊,直徑約1mm,由生髮層的有核細胞發育而來。據觀察最初由生髮層向囊內芽生成群的細胞,這些細胞空腔化後,形成小囊並長出小蒂與胚層連線。在小囊壁上生成數量不等的原頭蚴,多者可達30~40個。原頭蚴可向生髮囊內生長,也可向囊外生長為外生性原頭蚴。

子囊(daughtercyst)

可由母囊(棘狀蚴囊)的生髮層直接長出,也可由原頭蚴或生髮囊進一步發育而成。子囊結構與母囊相似,其囊壁具有角皮層和生髮層,囊內也可生長原頭蚴、生髮囊以及與子囊結構相似的小囊,稱為孫囊(grand daughter cyst)。有的母囊無原頭蚴、生髮囊等,稱為不育囊(infertile cyst)。

原頭蚴、生髮囊和子囊可從胚層上脫落,懸浮在囊液中,稱為囊砂或棘球蚴砂(hydatid sand)。

細粒棘球絛蟲原頭蚴

細粒棘球絛蟲原頭蚴生活史

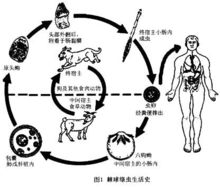

細粒棘球絛蟲的終宿主是犬、狼和豺等食肉動物;中間宿主是羊、牛、駱駝、豬和鹿等偶蹄類,偶可感染馬、袋鼠、某些嚙齒類、靈長類和人。

成蟲寄生在終宿主小腸上段,以頂突上的小鉤和吸盤固著在腸絨毛基部隱窩內、孕節或蟲卵隨宿主糞便排出。孕節有較強的活動能力,可沿草地或植物蠕動爬行,致使蟲卵污染動物皮毛和周圍環境,包括牧場、畜舍、蔬菜、土壤及水源等。當中間宿主吞食了蟲卵和孕節後,六鉤蚴在其腸內孵出,然後鑽入腸壁,經血循環至肝、肺等器官,經3~5個月發育成直徑為1~3cm的棘球蚴。隨棘球蚴囊的大小和發育程度不同,囊內原頭蚴可由數千至數萬,甚至數百萬個。原頭蚴在中間宿主體內播散可形成新的棘球蚴,在終宿主體內可發育為成蟲。

棘球蚴被犬、狼等終宿主吞食後,其所含的每個原頭蚴都可發育為一條成蟲。故犬、狼腸內寄生的成蟲也可達數千至上萬條。從感染至發育成熟排出蟲卵和孕節約需8周時間。大多數成蟲壽命約5~6個月。

細粒棘球絛蟲原頭蚴

細粒棘球絛蟲原頭蚴人可作為細粒棘球絛蟲的中間宿主。當人誤食蟲卵後,六鉤蚴即經腸壁隨血循環侵入組織,引起急性炎症反應,若幼蟲未被殺死,則逐漸形成一個纖維性外囊,在內緩慢地發育成棘球蚴,故棘球蚴與宿主間有纖維被膜分隔。一般感染半年後囊的直徑達0.5~1.0cm,以後每年增長1~5cm,最大可長到數10cm。棘球蚴在人體內可存活40年甚至更久

。但如遇繼發其它感染或外傷時,可發生變性衰亡,囊液渾濁而終被吸收和鈣化。

棘球蚴在人體內可發現於幾乎所有部位,最多見的部位是肝(占69.9%),多在右葉,肺(19.3%)次之,此外是腹腔(3%)以及原發在肝再向各器官轉移(5.3%),其他部位分別是:腦(0.4%)、脾(0.4%)、盆腔(0.3%)、腎(0.3%)、胸腔(0.2%)、骨(0.2%)、肌肉(0.1%)、膽囊(0.1%)、子宮(0.1%)以及皮膚、眼、卵巢、膀胱、乳房、甲狀腺等(0.4%)。在肺和脾內棘球蚴生長較快。在骨組織內則生長極慢。巨大的棘球蚴囊多見於腹腔,它可以占滿整個腹腔,推壓膈肌,甚至使一側肺葉萎縮。棘球蚴在人體內一般為單個寄生,但多個寄生也不少見,約占患者的20%以上。

致病機制和臨床症狀

棘球蚴病俗稱包蟲病,棘球蚴對人體的危害以機械損害為主,嚴重程度取決於棘球蚴的體積、數量、寄生時間和部位。因棘球蚴生長緩慢,往往在感染後5~20年才出現症狀。原發的棘球蚴感染多為單個,繼發感染常為多發,可同時累及幾個器官。由於棘球蚴的不斷生長,壓迫周圍組織、器官,引起組織細胞萎縮、壞死,因此,臨床表現極其複雜,常見症狀有:

局部壓迫和刺激症狀

受累部位有輕微疼痛和墜脹感。如累及肝臟可有肝區疼痛,在肺部可出現呼吸急促、胸痛等呼吸道刺激症狀,在顱腦則引起頭痛、嘔吐甚至癲癇等,骨棘球蚴常發生於骨盆、椎體的中心和長骨的乾骺端、可破壞骨質,易造成骨折或骨碎裂。位置表淺的棘球蚴可在體表形成包塊,觸之堅韌,壓之有彈性,扣診時有震顫感。若包塊壓迫門靜脈可致腹水,壓迫膽管可致阻塞性黃疸、膽囊炎等。

過敏症狀

常有蕁麻疹、血管神經性水腫和過敏性休克等。

中毒和胃腸功能紊亂

如食慾減退、體重減輕、消瘦、發育障礙和惡病質現象。

一旦棘球蚴囊破裂,可造成繼發性感染。如肝棘球蚴囊破裂可進入膽道,引起急性炎症,出現膽絞痛、寒戰、高熱、黃疸等。破入腹腔可致急性瀰漫性腹膜炎。肺棘球蚴如破裂至支氣管,可咳出小的生髮囊、子囊和角皮碎片。囊液大量溢出可產生過敏性反應,如進入血循環可引起嚴重的過敏性休克,甚至死亡。

診斷

詢問病史,了解病人是否來自流行區,以及與犬、羊等動物和皮毛接觸史對診斷有一定參考價值。X線、B超、CT、MRI及同位素掃描等對棘球蚴病的診斷和定位也有幫助。特別是CT和MRI,不僅可早期診斷出無症狀的帶蟲者,且能準確地檢測出各種病理形態影像。但確診應以病原學結果為依據,即手術取出棘球蚴,或從痰、胸膜積液、腹水或尿等檢獲棘球蚴碎片或原頭蚴等。

免疫學試驗是重要的輔助診斷方法。常用的有皮內試驗和血清學檢查法,如ELISA、對流免疫電泳(CIEP)、IHA、親和素-生物素-酶複合物酶聯免疫吸附試驗(ABC-ELISA)和斑點酶聯免疫吸附試驗(Dot-ELISA)。

流行

細粒棘球絛蟲有較廣泛的宿主適應性,分布遍及世界各大洲牧區,主要以犬和偶蹄類家畜之間循環為特點,在我國主要是綿羊/犬動物循環,氂牛/犬循環僅見於青藏高原和甘肅省的高山草甸和山麓地帶。

我國是世界上棘球蚴病流行最嚴重的國家之一,主要流行區在我國西部和北部廣大農牧地區,即新疆、青海、甘肅、寧夏、西藏、內蒙和四川7省區,其次是陝西、山西和河北部分地區。另外,在東北三省、河南、山東、安徽、湖北、貴州和雲南等省有散發病例。迄今全國已有23個省、市、區證實有當地感染的病人。據幾個重點流行省區的不完全統計,全國受棘球蚴病威脅的人口約5000萬,患病人數約為50~60萬,人群中最易感染者是學齡前兒童(新疆15289例病人中,15歲以下者占32.1%)。主要動物中間宿主綿羊的感染率在3.3%~90%之間,家犬的感染率在7%~71%之間。隨著西部大開發戰略的實施,對本病的防治日益成為重要的任務。

流行因素主要有以下三點:

蟲卵對環境的污染

牧區犬感染通常較重,犬糞中蟲卵量大,隨動物的活動以及塵土、風、水等播散,導致蟲卵嚴重污染環境。蟲卵對外界低溫、乾燥及化學藥品有很強抵抗力。在2℃水中能活2.5年,在冰中可活4個月,經過嚴冬(-12~-14℃)仍保持感染力。一般化學消毒劑不能殺死蟲卵。

人、畜的感染方式

牧區兒童喜歡與家犬親昵,很易受到感染,成人感染可因從事剪羊毛、擠奶、加工皮毛等引起,此外,通過食入被蟲卵污染的水、蔬菜或其它食物也可受染。家犬和野生動物的的感染則常因以病畜內臟餵狗,或將其隨地亂拋致使野犬、狼、豺等受到感染,從而又加重羊、牛感染,使流行愈趨嚴重。

在非流行區人因偶爾接觸受感染的犬,或接觸到來自流行區的動物皮毛而受感染。隨著我國經濟迅速發展,流行區的畜產品大量流向內地,各地也不斷開闢新的牧場和草場,引進和飼養大批牲畜,新的污染地帶可能形成,因此,必須加強對本病的防治。

防治原則

在流行區應採取綜合性預防措施,主要包括以下幾方面:

1.加強健康教育,宣傳、普及棘球蚴病知識,提高全民的防病意識,在生產和生活中加強個人防護,避免感染。

2.加強衛生法規建設和衛生檢疫,強化民眾的衛生行為規範,根除以病畜內臟餵犬和亂拋的陋習。加強對屠宰場和個體屠宰戶的檢疫,及時處理病畜內臟。

3.定期為家犬、牧犬驅蟲,以減少傳染源。

衛生部在1992年頒布了全國包蟲病防治規劃,經過在流行區多年的實施,已取得明顯效果,許多地方的家犬和綿羊的感染率都已迅速下降。

棘球蚴病的治療,首選外科手術,術中應注意務將蟲囊取盡並避免囊液外溢造成過敏性休克或繼發性腹腔感染。對早期的小棘球蚴,可使用藥物治療,目前以阿苯達唑療效最佳,亦可使用吡喹酮、甲苯達唑等。